- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

华高莱斯 · 2020-12-02 17:07:52

11月20日-22日,由中国长城学会学术委员会指导支持的石拐区赵北古长城文化论坛在包头市石拐区举行。华高莱斯董事长兼总经理李忠先生作为主讲嘉宾,于21日上午的文化论坛上,发表了题为《赵北古长城文旅创新发展战略》的演讲。

现将李忠先生演讲内容整理,今天起连续两天发布,以飨读者。

以下是演讲内容整理(上篇):

我今天给大家讲的题目叫《赵北古长城文旅创新发展战略》。

随着《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》审议通过,长城国家文化公园引起了广泛的关注。可以说,长城作为世界文化遗产的重要地位,再次提到了新的高度!在建设范围上,长城国家文化公园从战国、秦、汉长城,一直到明长城。

备注:在建设范围上,长城国家文化公园,包括战国、秦、汉长城,北魏、北齐、隋、唐、五代、宋、西夏、辽具备长城特征的防御体系,金界壕,明长城。

赵北古长城所代表的战国长城,是中国现存最古老的长城遗址。就像刚才中国长城学会常务副会长董耀会老师说的,赵北古长城作为长城遗址,而且是现存中国最古老的长城遗址,遗址还在,这就是非常重要的一件事。因为对很多网友来说,这段长城是不是有“原真性”特别重要。赵北古长城饱经风霜,虽说已不负当年雄姿,但对网友,特别是90后和00后的网友,他们还是愿意来追这段长城的。待会儿我还会专门说这个事。

在这个逻辑之下,我们能不能走出一个构建长城文化遗址公园的石拐模式呢?

我建议围绕五大战略——IP突出、主旨鲜明、体系完整、精准营销和价值兑现,来做文章。

IP突出

首先我们来看第一个战略:IP突出。

胡服骑射无疑是我们赵北古长城最独特、最具共识的一个IP。换句话说,就算其他的长城是很著名的舞台,不见得这个舞台上都发生过那么精彩的演出,而赵北古长城的舞台发生了非常精彩的“演出”,更重要的是,大家都知道这个“演出”故事。

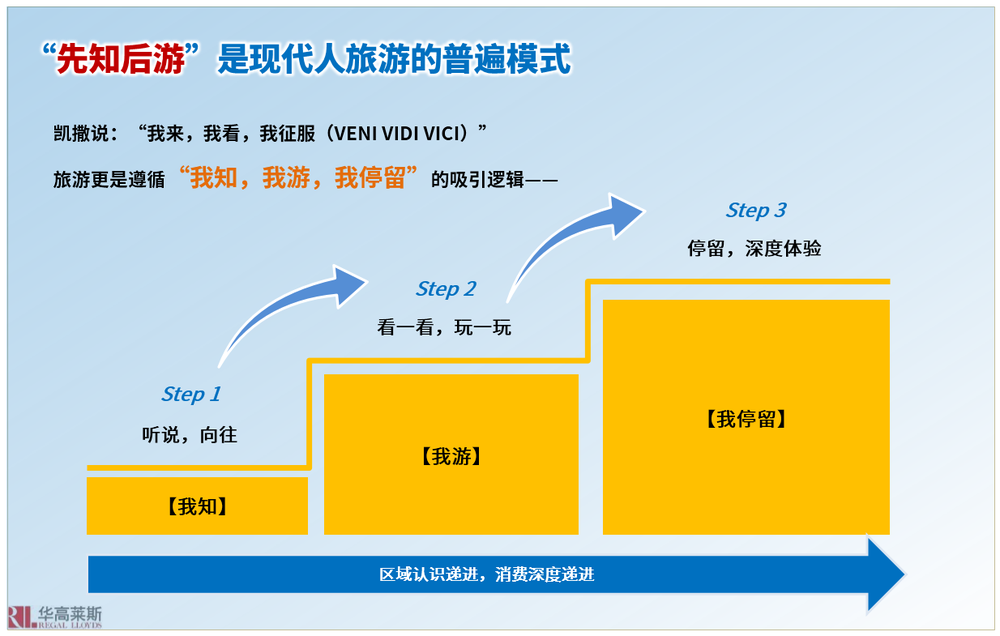

凯撒曾说过一句话:“我来,我看,我征服(VENI VIDI VICI)”。今天的旅游是遵循“我知,我游,我停留”的吸引逻辑。也就是说,先游后知,是徐霞客做的事;先知后游才是游客做的事。

很多人做旅游,以为资源好就一定能做起来,其实不一定。我们都知道,三亚的亚龙湾其实比天涯海角更漂亮,但却是天涯海角成就了亚龙湾,而不是亚龙湾成就了天涯海角。确切的说法是一首歌成就了这两个地方,就是当年沈小岑唱的那首《请到天涯海角来》。

所以,纵观中国的旅游,我们可以总结四句话:如果没有《刘三姐》电影,就不会有今天的桂林旅游;如果没有《阿诗玛》电影,就没有今天的石林旅游;如果没有《五朵金花》电影,就没有今天的大理旅游,如果没有《庐山恋》电影,庐山旅游断断不会那么火爆。以至于现在很多人去庐山旅游,不是先看庐山,而是先看《庐山恋》。

回过头来看石拐区的赵北古长城,就是一个非常重要的Ip。我们把Ip(Intellectual Property)翻译为知识产权,其实它更准确的表达应该叫“全民共识”,就是大家都知道的事情。

备注:IP即知识产权(Intellectual Property),独特识别物。对旅游来说就是旅游形象认知物,可以是内容、产品、氛围、文化、故事,也可以是任何用来吸引游客的元素。但在这个体系中只需要选取其中一个最具代表性的。

《逻辑思维》的罗振宇曾说过这么一句话:“世界越来越破碎,而那些治愈破碎的力量就会变得越来越值钱——这个力量我们称之为共同的认知。”这就是为什么对于那些全民都知道的事,大家都在“争夺”。比如说“董永故里”,全国20多个地方都在争。为什么?董永是大家都知道的名人,利用现有名人比重新打造一个名人要容易的多。

石拐也有一个非常重要的全民共识——胡服骑射,这也是赵北长城最独特、最具共识性的IP。

图片来源:包头市石拐区政府官网

这个IP的最大价值是什么?——写入了课本。

我想说,写入课本的IP和没写入课本的IP价值是不一样的。凡是写入课本的,就是我们从小学习,深刻记忆的。换句话说,中小学教科书里记载的,是超级IP,是最大的全民共识! 国家教材委员会主任刘延东就曾经强调,教材建设事关未来的战略工程、基础工程,教材体现国家意志。

对石拐来说,中小学生都学过的就是赵武灵王的胡服骑射。更重要的是,翦伯赞写的《内蒙访古》使胡服骑射这一IP得到了大大的强化。他给了赵武灵王一个英雄的称号,而且称他是“大大的英雄”。其中,《一段最古的长城》与《在大青山下》被选入高中语文教材,课本中提到的这段古长城,说的正是赵长城遗址。

多说一句,翦伯赞老师是正统的维吾尔族人,他这个身份待会儿我还会再做解读。

备注:“我在游览赵长城时,作了一首诗,称颂赵武灵王,并且送了他一个英雄的称号。赵武灵王是无愧于英雄的称号的……当然,我说赵武灵王是一个英雄,不仅仅是因为他筑了一条长城,更重要的是因为他敢于发布“胡服骑射”的命令。要知道,他在当时发布这个命令,实质上就是与最顽固的传统习惯和保守思想宣战……赵武灵王击败了那些顽固分子的反抗,终于使他们脱下了那套用以标志他们身份的祖传的宽大的衣服,并且把过了时的笨重的战车扔到历史的垃圾堆里去。敢于这样做的人,难道不是一个英雄吗?可以肯定说是一个英雄,一个大大的英雄。”

——摘选自高中语文教材 翦伯赞《内蒙访古》

胡服骑射带来一个重要的改变,就是建立起汉族历史上第一支独立的、庞大的骑兵部队。在《孙膑兵法》中,曾系统总结过“用骑十利”,就是骑兵的十大好处。骑兵在中国构成了一个强军的符号,比如说我们有一句话叫“人中吕布马中赤兔”,这句话中的吕布,无论骑术,还是射箭都是非常有名的,“吕布,五原郡九原人也”,他也是包头杰出的老乡之一。

备注:《三国志·魏书》第七卷,第一句话就是:“吕布,五原郡九原人也。” 也就是现在的内蒙古包头市九原区麻池镇西北地区的人。吕布擅长骑马和射箭,人称飞将军,史称“以骁武给并州”。

在“胡服骑射”改革之前,中原文化相对于草原文化是有优越感的。换句话说,中原文化只输出不输入。而赵武灵王的“胡服骑射”改革 ,不仅对中国的军事历史影响深远,更促进了中原与草原文明在河套地区的融合,毫不夸张的说,胡服骑射正式拉开了中华民族的融合史。

备注:文献记载,在被纳入赵国统治之前,河套平原是匈奴“逐水草迁徙,无城郭常处,耕田之业”的游牧地区,拥有“辟谷者如不生五谷,草木茂盛多禽兽”的草原自然景观。但是胡服骑射打破了这一切,中华民族的融合史由此开始。

也难怪赵武灵王被梁启超称为是“黄帝以后第一伟人”。这也就能说明为什么翦伯赞用“骑射胡服捍北疆,英雄不愧武灵王”的诗句,来表达对他的赞赏了。

备注:其稍足为历史之光者,一曰赵武灵,二曰秦始,三曰汉武,四曰宋武(刘裕),如斯而已!如斯而已!而四役之中最足为吾侪子孙矜式者,惟赵武灵。——梁启超·《黄帝以后第一伟人赵武灵王传》

我非常赞同刚才北京大学城市与环境学院历史地理研究中心唐晓峰教授所说的,这件事怎么高估都不为过。自赵武灵王打败林胡、楼烦之后,给了中华民族一个选项——在世界上,我们这个民族变得有一个特殊“本事”,就是既能“打”,也能“合”。也就是说,能把你打回去,也能把你融合进来,而这个既能打又能融的本事,使得我们成为了一个五千年文明历史得以延续的民族。

备注:公元前 300 多年,战国赵国国君赵武灵王为了抵御北方匈奴与胡人入侵,实行了“胡服骑射”的军事改革:穿胡人的服装,学习胡人骑马射箭的作战方法。后赵武灵王率领经过军事改革的赵国大军,纵横驰骋,疆域不断拓展,先后把林胡、楼烦驱逐至阴山以北。

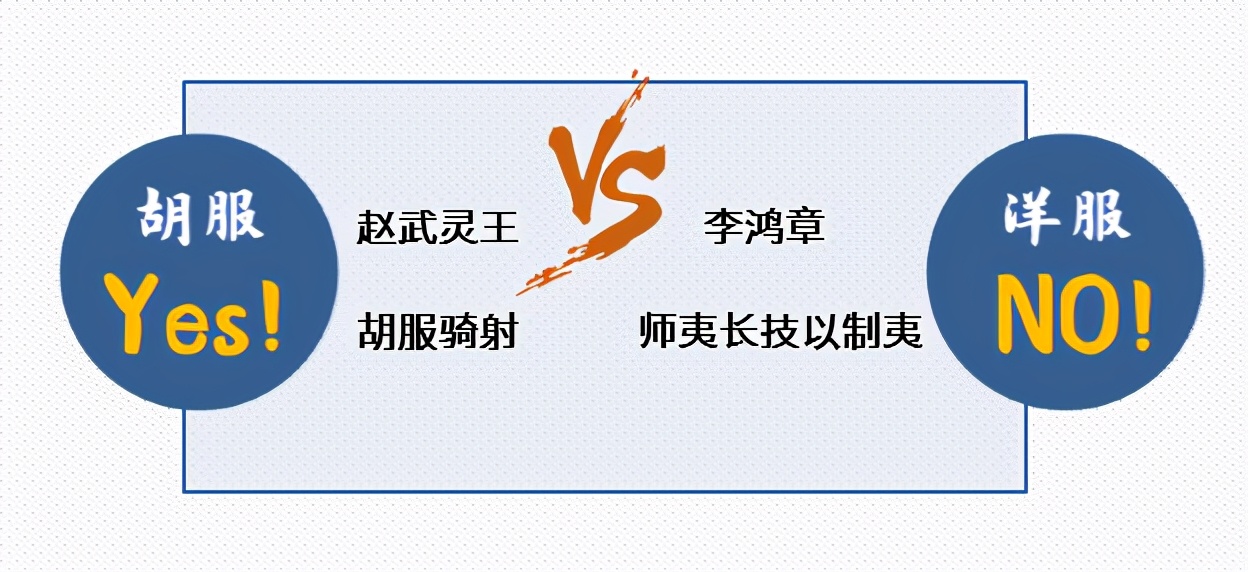

其实,赵武灵王推行改革不是件容易的事。正所谓“骑射易学,胡服难易”。在那时候,骑射是先进技术,大家愿意去学;但是换胡服是会遭到强烈抵制的。咱们中国人是讲礼制的,什么人穿什么衣服,是极度有讲究的。

我们可以做一个对照:在距赵武灵王2000年以后,李鸿章去考察日本明治维新的时候,他先表示了对明治维新的赞赏,但对日本改变服装,模仿欧风一事感到不解。他认为“衣服旧制,体现对祖宗遗志的追怀之一,其子孙应该珍重,万世保存才是”。

所以,反过来再看赵武灵王,就能感受到其过人的胆识和魄力,这是多么大的改革精神。

这就是我说的第一大战略——突出IP。

主旨鲜明

第二大战略是主旨鲜明。

我觉得今天的论坛有个精神,就是要讲清楚我们是一个伟大的民族共同体。民族共同体,就要从民族融合开始讲起。在民族融合的大背景下,众多课本上的历史典故都聚焦在石拐区,比如说,《敕勒歌》里的 “敕勒川,阴山下”;再比如,《木兰诗》里面记载的“燕山胡骑鸣啾啾”。

备注:小学有《敕勒歌》——敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。《敕勒歌》是北朝民歌,描述的是北方牧民浪漫祥和的悠哉生活,但背后趋势是鲜卑族东魏与西魏之间惨烈的玉璧之战。

初中课本的《木兰诗》里有这么一句话:“不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。”《木兰诗》是一首北朝民歌,讲述了一个叫木兰的女孩,女扮男装,替父从军的故事。创作背景是北魏北伐柔然的战争。

说到民族融合,还得再提翦伯赞老师。翦伯赞在石拐民族文化的变迁,乃至华夏民族融合的记录上,作出了重大的贡献。翦伯赞讲了一件最重要的事——由定居民族主导民族融合,是“中国为什么称为中国”的重要原因。

备注:翦伯赞在《关于处理中国史上的民族关系问题》中指出,汉族作为祖居华夏大地的定居民族,拥有远超其他游牧民族的文明程度和经济水平。即使游牧民族突破阴山防线征服汉族,也只能被汉族高度发达的定居文明所同化。因此,汉族在华夏民族融合中始终占据主导,这种定居文明主导的秩序就称为“中国”。

翦伯赞老师为什么能把这件事研究的这么透?这和他的身份背景有一定关系。翦伯赞老师是维吾尔族人,说到维吾尔族,大家可能会以为他是新疆人,其实他的老家在湖南常德桃源县。

备注:翦伯赞,维吾尔族,湖南常德桃源县人,中国著名历史学家、社会活动家,著名马克思主义史学家,中国马克思主义历史科学的重要奠基人之一,杰出的教育家。

究其根源,还要从翦姓的由来说起。桃源枫树维吾尔族回族乡是除新疆外最大的维吾尔族群聚地,有“维吾尔族第二故乡”之称,他们的历史可追溯至高昌回纥(现新疆境内)的都督哈勒。13世纪初,哈勒追随高昌回纥王向成吉思汗投诚,被元太祖封为“折冲将军”,他的后裔一直在元朝为官。洪武初年,明太祖朱元璋为平定南方叛乱,起用了哈勒的后裔、时任燕京总兵的哈八十为大都督率军南征,因哈八十“翦除敌对势力有功”,被朱元璋晋封为“镇南定国将军”,赐其姓“翦”,更名“八十”为“八士”,命其镇守湖、广、云、贵一带,翦八士驻兵桃源枫树。从此,改姓翦的哈勒家族与所率领的伊斯兰军队就在桃源落籍定居了。关于这段南迁史实,翦伯赞老师在1945年撰写了《我的氏姓、我的故乡》一文,有详尽的叙述。

大家去湖南,能看到标准维吾尔族长相却说着地道湖南话的人,这就是民族融合的结果。

备注:翦姓,中国姓氏之一,本姓哈,明洪武五年(1372年),受朱元璋调遣率军南下,任常德指挥使的维吾尔族将领哈八十,因守边有功,朱元璋以其剪除寇盗,赐哈八十姓剪,更其名八十为八士,并封给湖南桃源县良田1170亩,世代定居,繁衍后代。“清朝中叶,剪氏的人因剪字不雅,改为翦字”。——《翦氏溯源》

赵北长城及周边丰富的自然人文环境,是华夏民族融合的重要见证。这里面既包含了文的融合,也包含了武的融合。有意思的是,无论是文的融合还是武的融合,在石拐,在包头都能“读”出来。其中,文融合最突出的是五当召;而武融合最突出的是赵北长城。

我们先看文的融合。我们都知道有这么一句话叫做“明修长城清修庙”。修建寺庙是清朝民族融合的一招妙棋。用乾隆的话说叫“一座喇嘛庙,胜抵十万兵”。他希望通过营建藏传佛寺来绥服蒙藏。

备注:康熙帝与乾隆帝都曾经发出过“一座喇嘛庙,胜抵十万兵”的慨叹。正是认识到寺庙可以通过信仰让蒙古族定居,从而削弱其武装力量,维护国家安全,也是让蒙古族从意识形态进行民族融合,达成“大一统”的政治理念。

这里,我给大家推荐一本书,名字叫《乾隆皇帝的荷包》。根据作者的长期研究,发现在内蒙修喇嘛庙的这些钱,绝大部分在康雍乾三代来自于内务府,而这个钱到了乾隆皇帝达到了鼎盛。

备注:根据《乾隆皇帝的荷包》中描述,乾隆时期内务府的宗教开支达到20000笔,占总数的一半左右,光是在北京修建藏传佛寺就花费了1000万两,在承德则花费了500万两。到清末,蒙古地区共建起1300多座寺庙,有5万多名僧人,形成“喇嘛众多、寺庙林立”的局面。

除了修建寺庙,清政府还设立驻京呼图克图制度来维护藏族地区的稳定。

备注:随着全国的统一和稳定,对于藏族地区,清政府沿袭了通过藏传佛教领袖人物治藏的策略,清代设立了驻京呼图克图制度,对在蒙藏地区具有重要影响的高僧封以呼图克图(长生不老之人)职衔,令其驻锡于北京,听命于皇帝,服务于朝廷,充分发挥他们在边疆民族地区的作用,使其出使地方,宣化政策,安抚民众,消饵纷争,在中央政府和蒙藏地方之间发挥着政治纽带的重要作用。

五当召初代活佛是清代驻京八大呼图克图之一, 而且他的学问精深,通达五明,对时轮学尤为擅长。大家可以这么认为,时轮学是藏传佛教的“理工科”,技术含量是相当高的。

备注:五当召活佛称“额尔德尼.莫日根.洞科尔.班智达”,曾去多伦诺尔汇宗寺向甘珠尔瓦呼图克图学经,几年后,又入藏深造,返回内蒙后,他被升为多伦汇宗寺达喇嘛,于康熙五十九年,进京参加蒙文《甘珠尔经》的编译工作。

所以,五当召在清政府出资进行多次扩建的情况下,最终形成佛教研究为特色的藏传佛教三大寺之一,有着“草原布达拉”的美誉。如今,五当召是内蒙古现存规模最大、形制最完整的藏传佛教寺庙,里面还存有内蒙古最大的唐卡,是华夏民族融合的文化纽带。

备注:五当召坐落在石拐区吉忽伦图苏木境内,是内蒙古现存规模最大、形制最完整的藏传佛教寺庙,与西藏的布达拉宫、青海的塔尔寺齐名,被誉为全国三大藏传佛教之一,被列为全国重点文物保护单位,具有极高的历史价值、艺术价值和科学价值。

如果沿着这件事往前追溯的话,可以追溯到凉州会盟。公元1247年,西藏萨迦派宗教领袖萨迦班智达与蒙古汗国皇子、西路军统帅阔端在武威白塔寺进行“凉州会谈”,并颁发《萨迦班智达致蕃人书》,武威白塔寺成为西藏正式纳入中国版图的历史见证。

备注:凉州会盟,又称“凉州会谈”,凉州(今甘肃省武威市),六朝古都、西北首府、雍凉之都、天下要冲、国家番卫,是历朝历代的西北中心。

萨迦班智达是萨迦派的第四代传人,年幼时跟随三伯父学法,受严格的佛典经学教育。25岁时,拜前来西藏的印度那兰陀寺主持克什米尔高僧释迦利跋陀罗为师,受比丘戒,学习经论及大小五明之学。他不仅懂梵文,还懂祝夏语(即唐代的勃律),在佛学方面,除了精通萨迦教法外,对其他教派如噶当派、希解派的教法都有较深的理解。由于萨班学识高超,著述甚丰,品行高尚,声望极佳,人们尊称他为精通大小五明的“班智达”,于1216年接替其伯父主持萨迦寺,成为当时西藏地方很有影响的佛教大师。

后来藏传佛教萨迦派第五代祖师八思巴,发明的八思巴文,就是我们今天用的蒙古文。所以文化融合对维护祖国的统一,维护民族的融合是极为重要的。

备注:八思巴(藏文:འཕགས་པ་,威利:Phags-pa;1235年-1280年),又译发思巴、拔思发、帕克思巴、发合思巴、八合思巴,义为“圣者” ,藏传佛教萨迦派第五代祖师。吐蕃萨斯迦(今西藏萨迦)人,元朝第一位帝师,北京城的选址者、设计者、规划者。

接下来我说说武的融合。

如果说,胡服骑射开启了中原民族学习游牧民族战争技术先河的话,那人才招揽,也不失为中原王朝弥补作为定居民族战争短板的一招妙棋。

说到人才招揽,我给大家讲一个很典型的例子,就是那个武功极高的大帅哥赵云,大家都知道他以前是跟着公孙瓒干的,公孙瓒有支精锐骑兵叫白马义从,其中就有不少“胡夷健者”,这些人不但长得帅,还擅长骑射,是一支战斗力极强的部队。

备注:公孙瓒的精锐骑兵“白马义从”中就有不少“胡夷健者”,骑乘白马,善于骑射,姿颜雄伟。当时的乌丸、鲜卑等游牧民族都避之不及。赵云白马银枪的潇洒形象就是白马义从的典型装束。

图片来源:全景网

我们都知道的乌桓骑兵,还有诸葛亮用过的无当飞军,这些驰骋三国的少数民族部队,都是一种人才招揽战略。

备注:刘备起兵之时主要骑兵力量是乌桓骑兵,袁绍也以乌桓骑兵战胜公孙瓒,曹操在攻打孙权、刘备军事集团之时首先要联合的军事力量也是乌桓骑兵。

无当飞军是蜀汉后期主力之一,是诸葛亮在征服南中后,利用当地蛮夷兵源,所组建的一支部队,为诸葛亮和姜维的北伐事业立下不少功劳。

那么,为什么我们这个地方最适合讲“融合”二字呢?如果大家读过竺可桢院士的《天道与人文》书中的《天时对于战争之影响一》就会知道,农耕民族和游牧民族之间的战争,主要不取决于“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”,关键看那年的气候如何。

备注:气候之足影响于战事之胜负,揆诸中外历史,不胜枚举。——摘选《天道与人文》书中的《天时对于战争之影响一》章节

大青山属于阴山山脉,位于400mm等降水量线,更是农耕区与畜牧业区的分界线,换句话说,就是农耕文明与游牧文明的分界线。当定居民族和游牧民族积累了足够的战争力量之后,位于400mm等降水量线上的大青山就成了双方残酷搏杀的战场。经过几百年的拉锯战争,修建长城以御外族的热浪也是在战国时期达到了顶峰,在秦始皇统一六国后,把各诸侯国修建的长城连接起来,这就是万里长城。纵观万里长城的延伸的地点,正处于400毫米等降水量线上,其本质也正是为了抵御北方游牧民族的侵扰。换句话说,就是文明冲突引发了长城的修建。

备注:千百年来,400毫米等降水线雨量相对稳定,这条线其以东以南的人们逐渐形成了“日出而作、日落而息”的农耕文明。而这条线其以西以北大部分地区降水量不足以支撑农耕作业,便形成了游牧文明,他们无耕地,逐水草而居,全民善骑战。这种地理上的分界,对华夏文明产生了深远影响,不同文明不断碰撞、交融。

于是,作为依托大青山修建的赵北长城,就成了中原第一道关卡,无数次经历文明间的冲突与和解,是华夏民族融合的直接见证。

虽然这“两千几百年间事,只剩蓬蒿伴土墙”,但毕竟“土墙”还在,所以我们不妨把这段历史给挖掘出来,进行全息的历史文化体验,活化这段历史。

接下来,我来说说该怎么做。

体系完整

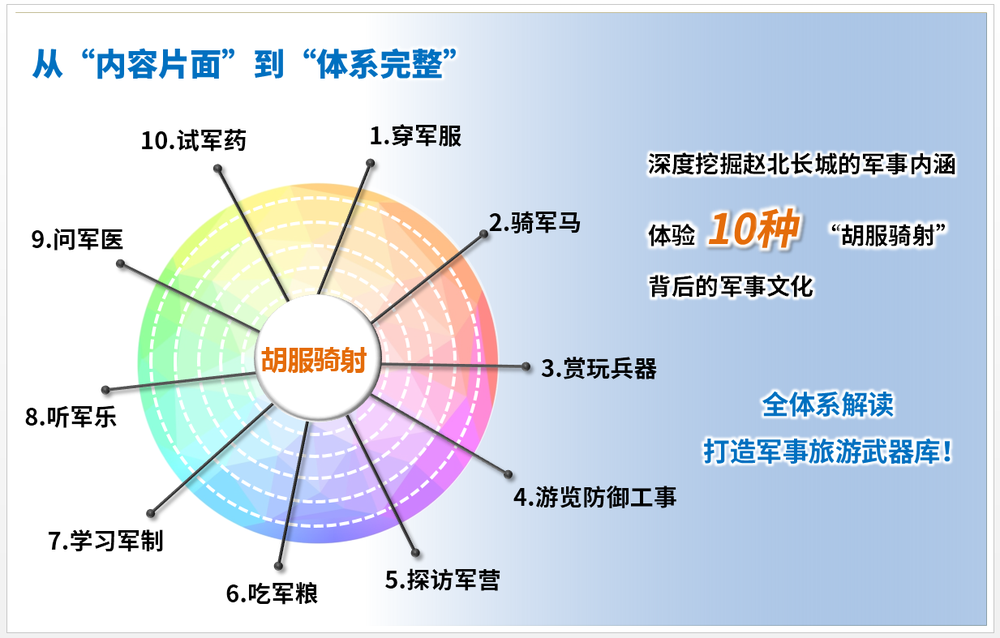

如果要深入挖掘和完整呈现赵北长城丰富的军事内涵,就要对它进行全体系的解读。也就是我要讲的第三大策略——体系完整。

大家知道,长城不只是一个建筑,还是服装、制度、兵种、兵器等内容完整融合的一个体系。我罗列了十个可以深度挖掘的方面——穿军服、骑军马、赏玩兵器、游览防御工事、探访军营、吃军粮、学习军制、听军乐、问军医、试军药。

如果这十个方面都打造出来,我相信会有很多的军事迷、朝代粉和长城迷来到我们这里进行旅游。也就是说,只有深入人群,才能深入人心;只有让更多的人爱上长城,才能更好的推广长城文化。

第一方面:穿军服。

军服对任何一个军队来说都是非常重要的。赵武灵王为什么要推行胡服骑射,励行改革呢?就是因为胡服衣身紧窄,活动便利。

备注:胡服,胡人的服装,原指古代中国以北地区游牧族群的服装,胡服一般多为贴身短衣、长裤和革靴。衣身紧窄,活动便利。根据《史记》记载,赵武灵王召肥义和议天下,大朝五日后决定胡服改革,“十九年正月,大朝信宫,召肥义与议天下,五日而毕。”赵武灵王推行胡服骑射,励行改革,改变了中国军队中宽袖的最初正规军装,以后逐渐演变改进为后来的盔甲装备。从而顺应了战争方式由“步战”向“骑战”发展的趋势,为国家的稳固和发展奠定了基础。

军服既是服装,也是一种战斗力的象征。如果仔细研究过军服,会发现其中有很多有意思的故事。比如说,在始皇帝兵马俑中,我们看到的都是身着简单胸甲的士兵,没有头盔。这是为什么呢?

其中一个说法就是,商鞅改革秦国的爵位制度,将其细分为二十级,普通人可通过斩获敌人首级来获取爵位。所以在这个变法之下,秦朝成为了一个非常好战的王朝。而战场上着重装,追击敌人太累赘,所以秦军中有很多轻兵甚至不穿上衣冲锋陷阵。

备注:在始皇帝兵马俑中,我们看到的多是些身着简单胸甲的士兵,没有头盔。对此不少人一直迷惑不解,因为中原大国都是全副盔甲的,如著名的魏武卒方阵,是重装步兵。按照始皇帝统一战争时期七国实力算,秦军有能力为其百万军队制作精良铠甲。但实际上,忽略了一个事实,那就是秦军与中原大国军队不同。秦国从建立开始,就伴随着血腥的战争,几代国君都死于与西北游牧民族的战争中。正是因为秦军一直与游牧民族作战,所以轻装快捷的要求远高于重装护甲的作用。因为当时还没有马蹬,因此重装对于骑射是一个致命的弱点。这只是秦军为了适应与游牧民族作战而轻装的一个原因。另外一个,秦军自商鞅变法以来,人们的生活只有两件事,一个是耕作,另一个就是作战。所以秦人拿起武器就是士兵,放下武器就是农民。这一点也是参照了游牧民族的生活方式和战斗方式,因为游牧民族上马即战斗,下马则放牧。从放下锄头到拿起武器是一个很快的转变,没有时间“系甲揽裙,着袍束带”(当然是夸张了,从军当然没那么紧张的时间)。充分说明了秦军对反应的敏捷度要求是非常高的,一个士兵在夜间休息,通常是不需要脱甲的,即使脱下衣甲,再着装也是非常快速的,这与多年与游牧民族作战的经验是分不开的。另一个例子就是赵国多年与北方游牧民族作战导致了他们胡服骑射,也是明证。

第三个原因,自商鞅变法后,秦军鼓励耕战,秦军从一开始就是一支进攻的部队,在获取敌人首级换取爵位时,战场上着重装,追击敌人就是个大累赘。秦军中有很多轻兵死士,这些人甚至不穿上衣冲锋陷阵。这也应了耕战,从放下锄头到上战场,不需要什么中间过程,出则战入则耕。

第四个,秦军是一支作战灵活的军队,也可能是长期跟游牧民族作战形成的。魏武卒方阵之所以在秦军面前溃不成军,也正是因为秦军作战灵活,不按常理出牌所致。——来源:http://bbs.tianya.cn/post-no05-178628-1.shtml

所以,我们可以展现历代将士所穿的铠甲,让军事迷深入了解铠甲文化。现在国内有许多铠甲制作的专业研究者,比如说专业甲胄复原团队函人堂工作室、中国唐宋甲胄复原第一人温陈华,我们可以邀请他们一起参与,为爱好者提供近距离观摩的机会。

备注:函人堂工作室,着重于复原历代实战甲胄,承担了《长安十二时辰》剧中士兵甲胄的制作和提供,一共制作了197套士兵甲胄。温陈华及团队,以复原明光铠等唐代甲胄而闻名于甲胄爱好者中,负责《长安十二时辰》剧中所有军官甲胄的制作和提供。剧中旅贲军崔器穿着的铠甲,全身上下约有6000多个零部件,温陈华及团队从设计方案、寻找制作材料,到完成所有工序、做出完整铠甲,花了约半年时间。

第二方面,骑军马。

接下来,我来说说“骑”。

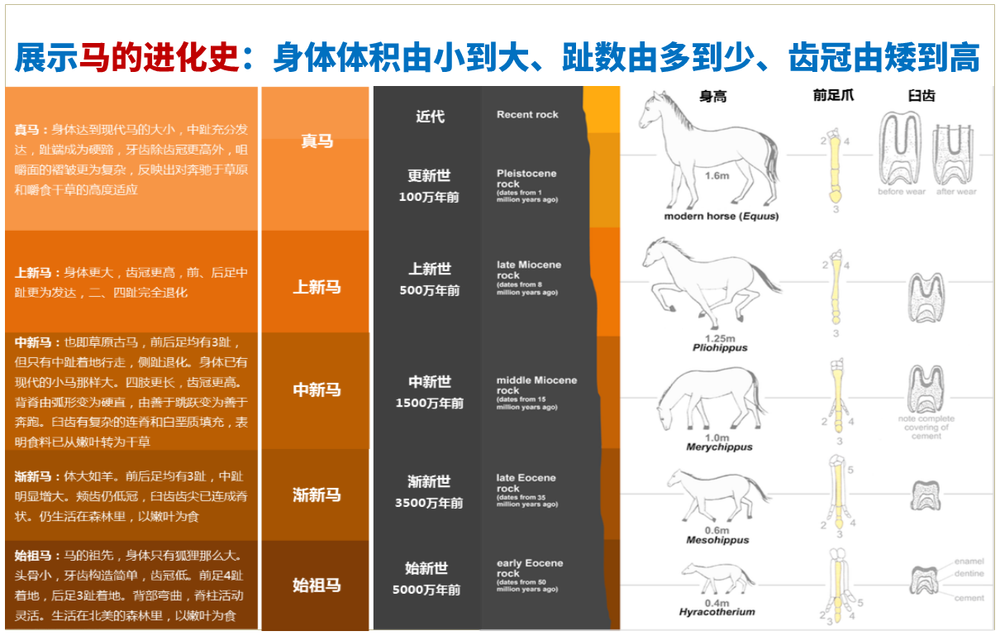

无论是东方还是西方,马在军事战争中发挥着至关重要的作用。因此,我们不妨展示一下马的进化史。马在被驯化以后,从始祖马一直进化到真马,身体体积由小到大、趾数由多到少、齿冠由矮到高。但更重要的是,马在中外文化中,和其他动物是不一样的,马充当着“战斗伙伴”的角色。所以,我们这里也可以展示一下战马史。

马在我国历史上一直占据着重要地位,比如说,被确定为中国旅游标志的马踏飞燕,也被有些专家叫做“马超龙雀”,这匹铜奔马自出土以来,一直被视为中国古代高超铸造业的象征。更有意思的是,这匹马同一侧的两条腿向同一个方向腾起,这种姿态有一个专业的术语,叫“对侧步”(即同侧前后蹄同时迈右或同时迈左)或“走马”,这在一般的马奔跑时是看不到的。对侧步最大的优势就是马在奔跑中速度加快却不会让骑者觉得颠簸,反而舒适平稳。所以,这种走“对侧步”的马是非常好的行军马。

然而,这种良马中原过去是没有的,需要从西方引进来的。我们都知道,通过“丝绸之路”卖出去的是丝绸,但很多人没想过,我们换回来的是什么?从汉朝到唐朝的一千年间,在 “丝绸之路” 上,最主要的贸易其实是“马绢贸易”。

备注:我国古代从西方引进的马有83种,除了汗血马,还有阿拉伯马、龟兹马、波斯马、哈萨克马等。为了换良马,丝绸之路送出去丝绸。据记载,唐朝从西域购买的马动辄万匹以上,一匹马可换得中原40匹绢。

所以,有学者指出,“丝绸之路”的命名其实是一种典型的西方视角,对于古代西方人来说,这是一条能够不断获取东方丝绸的道路。但从丝绸的生产者中原人的角度来看,来自西北草原的宝马显然更具有吸引力。所以,丝绸之路也可以被称为“良马之路”。

中外战马史相似的是,都是由马拉战车为主,转向骑兵为主;不同的是,中国以轻骑兵为主,而西方以重骑兵为主。由于重骑兵是人马具装,对马的力量要求很高,不但要负担全副武装的人,还要负担自己的铠甲的重量,冲刺力强。相对而言耐力比较差,不适合长途奔袭。而以轻骑兵为主的东方,精于骑射,灵活机动,耐力强,擅于长途奔袭,以蒙古骑兵最为典型,每个轻骑兵都身带两囊箭,能在撤退时回身以箭射杀追击的敌人。

这里面还有两件重要的事不得不提。

第一件事是马镫的发明。马镫的发明使人与马合二为一,成为完美的战斗组合。马镫被英国科技史学家怀特称为是一个具有“重大的历史意义”的一项发明。

备注:很少有发明像马镫那样简单,而又很少有发明具有如此重大的历史意义。”——英国科技史学家 怀特

图片来源:全景网

马镫是由东方传到西方去的。而马蹄铁(又称马掌)是由西方传到东方来的,这是一个非常有意思的事。

据考证,最早的马镫是单边的,西晋时就出现过三角马镫,那时候只是帮着上马的,后来逐渐演化成双边。南北朝以后,马镫的形制逐渐变化,最后形成更便于蹬踏的马镫。这时的马镫,镫柄减短,镫体上部圆弧,踏脚从形成微有弧曲的宽平沿。

马镫又被西方马文化研究界称为“中国靴子”,正是有了“中国靴子”,骑在马背上的人解放了双手,能骑能射,能劈能砍。因此,马镫使得骑兵战略地位大大提高,再加上能远距离行军,吃苦耐劳的蒙古马,蒙古骑兵才能长驱欧亚,就此改变了整个世界战争史。

备注:马镫作为重要的马具之一,其雏形在四世纪的切尔托姆雷克花瓶上,以及公元前2世纪的印度雕刻中就能看到。在中国最早的马镫雏形见于长沙西晋永宁二年(公元302年)墓出土的一组陶俑上。那些陶马上,马鞍的左侧靠前处垂有一个三角形的镫,因为只有左边有,属于单镫,因此是为了上马时镫踏用的,上马以后就不再使用了,和我们熟知的后世马镫不同。中国到十六国时期,骑兵的马具已经非常完善。而欧洲,拜占庭军队是在6世纪末开始采用马镫的,西欧的马镫要到公元7-8世纪才得到推广。马镫能让骑乘在马上的战士获得有效的借力支点,从而提高作战效率,对骑兵而言被认为是非常大的进步。——国家人文历史

在这个逻辑之下,如果我们这个地方搞旅游,尤其是做紧抓孩子的亲子旅游,不妨引入一些诸如设特兰矮马,德保矮马等适合儿童的矮马,让孩子们体会体会骑马的感觉,也让孩子从此爱上马背。

备注:小矮马的国际标准是成年以后身高不能超过1.06米,英文称呼为pony。世界上最知名的三种小矮马:中国的德保矮马、英国设特兰矮马和阿根廷的法拉贝拉矮马。

图片来源:全景网

未完待续

版权所有,转载请注明出处及作者姓名和作品名称,不得擅自修改、歪曲或篡改,侵权必究。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

16

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区