- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

Freegan · 2021-08-02 10:22:32

人类的自然审美具备“非功利性”&“非物质”,人类自身的情感道德并不受商业社会支配,在疫情不确定因素影响之下,究竟是用“知识”赚商业快钱?还是用“知识”谋精神福祉?就像是一枚被高高抛起的硬币,划一道抛物线过后,它究竟会是哪一面朝上?身处在后疫情时代的我,等待着靴子落地的声音时,也不断的在思考人的特性与共性.

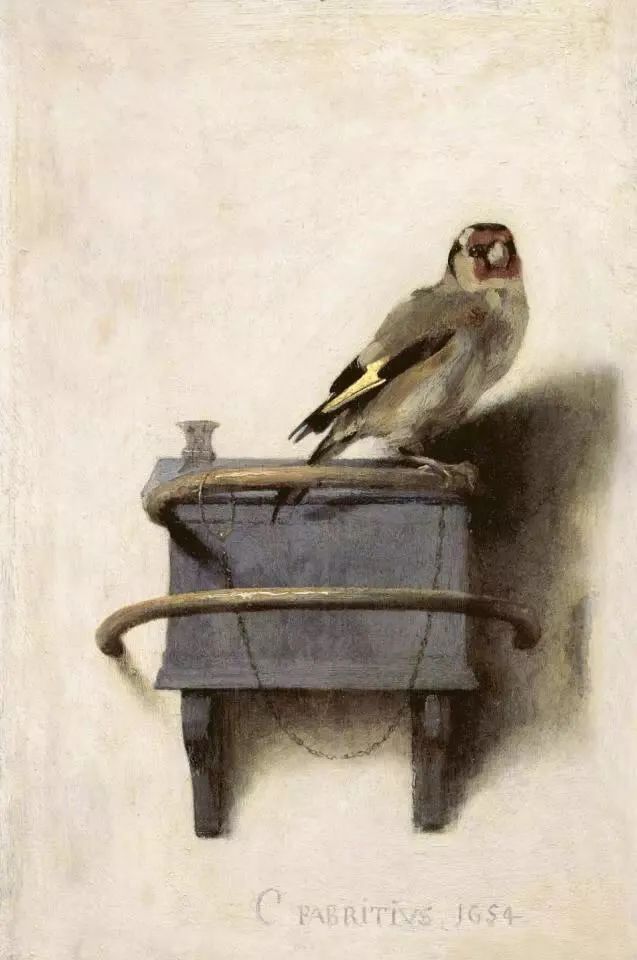

万物的运行都有节奏,一般都是先慢后快,快到一定程度,再慢下来。这是自然规律。也是万物的共性,蝌蚪为什么变成青蛙?草木灰釉为什么会变成瓷器表面的色彩?这些都是“自然属性“在“主体”内部发生”认知结构迁移”,通过不断细致精微的观察,用双眼就能捕捉到的自然现象。我生活在人类社会,显然我也跟着顺其自然地发现人有一个最根本的特性,就是泥性。泥性是什么样子呢?人就像是一团和好的泥巴。这泥巴本不具有特定的形状样态,只有在某一种作用力,作用在泥巴上时,泥巴才能形成相应的形态。比如,手掌按上去,泥巴能留下掌印。拳头捶上去,泥巴上就会有拳头的印记。一旦泥巴接受了巴掌或拳头的作用,那泥巴对外界展示的样态,就是巴掌或拳头的样态。泥巴接受巴掌或拳头的作用越多,则外界所见到相应的印记就会越深,人生天生的像泥巴一样的特性就是泥性。

简单来说,“泥性”是不断在进行“认知结构迁移”的过程,同时也是是把一个情景中学到的东西迁移到新情境的能力。

人类社会构成的最小单元是“家”.

“家”是一个常见而熟悉的名词,不同人对其有不同的理解。在中文语境中,“家”多指向“家庭”(family),关注的是共同居住群体及群体间的姻缘、亲缘和收养纽带关系。英文语境中,“家”(home)首先指向的是物理和建筑空间;接着个体和社会的多种蕴意在此基础上共同构建起了象征空间。因此,“家”是一个集合了物理地点、社会关系和精神意义的空间。

人的认知、行为总是发生在某个环境中,因此环境会通过与身体的互动对认知产生影响。长期沉浸在家所处的环境中,个体所思所感都会受到地方知识的“入侵”,带上地方性(locality)的烙印。

我的工作大部分都是为文旅项目内容撰稿,每次敲键盘时,语言意向所指旅游情境中的家, 一般指向“home”这个社会-空间体系(socio-spatial system)。它在旅游中是一个重要的基点概念。在早期旅游研究中,MacCannell就指出,“旅游具有循环结构,最终的目的地和最初的出发地都是家”。文化、人类、心理和社会等学科或领域的研究都表明,离开、旅途是与“家”紧密相连的概念。“家”代表了人们走向世界,又渴望回归的原点;也是人们体验和界定世界其他地方的中心基点。

中国传统文化里面家事是在天下事之前的,家庭中的人际关系和伦理次序排列至关重要,不仅影响着社会人口结构也关系着社会生产力。幸福指数很大一部分是来自家,成年人经历完俗称中年危机震荡之后,则是依靠稳定家庭回归,青少年青春期依旧靠家庭回归。最大的鄱阳淡水湖候鸟每逢秋季迁往过冬,这是自然赋予地天性使之成为必然行动。

而人的心灵能量也如同春天破土而出的种子一样有着野蛮生长的力量,这股力量似乎要在现实一切中都劈开出一条独有专属的道路,道路的名称有很多,可以是宗教,可以是道德,也可以是哲学学科等等...人类走着这条道路已经很久很久,而我还在独自等待着落地的声音。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

5

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区