- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

风景园林杂志 · 2022-03-06 10:14:40

全文刊登于《风景园林》2020年第8期 P114-119

李翅. 健康与韧性理念下应对突发性公共卫生事件的空间规划策略[J].风景园林,2020,27(8):114-119.

健康与韧性理念下应对突发性公共卫生事件的空间规划策略

李翅

男 / 博士 / 北京林业大学园林学院教授、博士生导师 / 研究方向为城乡规划与风景园林规划设计

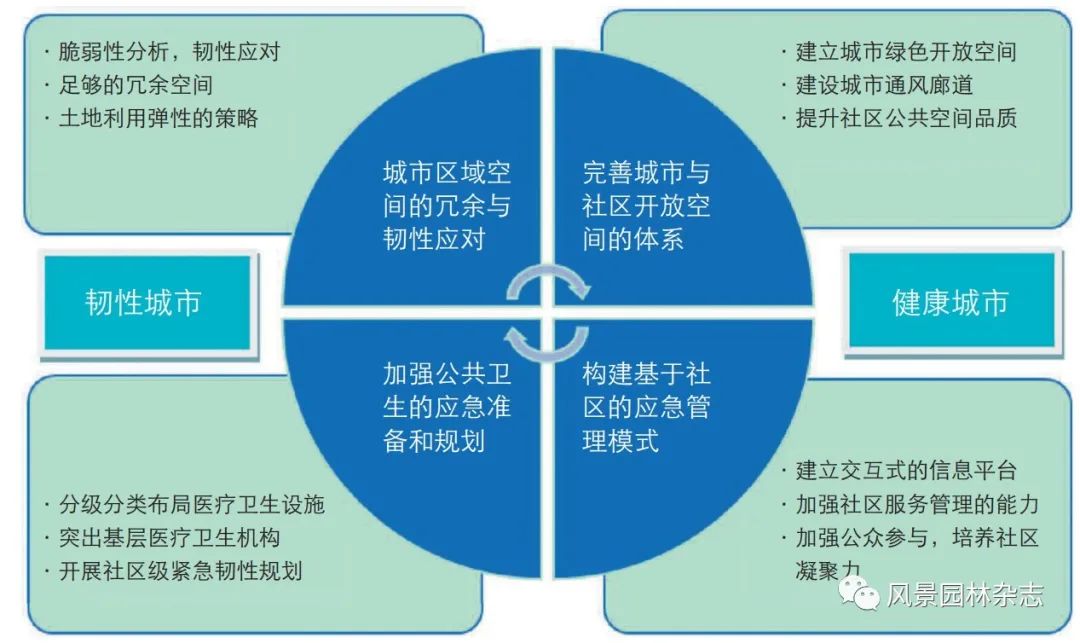

摘要:突发性公共卫生事件成为备受关注的城市重要问题,引发了对如何提升城乡人居生态环境建设质量的进一步思考。回顾公共健康与城市空间规划布局的密切关系,探讨人居环境建设的“健康城市”和“韧性城市”理念,提出了应对突发性公共卫生事件的四大空间规划策略:1)以城市与区域的国土整体空间评价为基础,构建区域冗余空间与韧性应对;2)建立以城市公园绿地、通风廊道、社区公共空间为核心的开放空间体系;3)合理布局医疗卫生设施,加强公共卫生的应急准备和规划;4)完善信息数据交互平台,构建基于社区的应急管理模式。从区域、城市、社区3个层级提出了应对公共卫生事件的规划策略体系,并提出重视社区层面的规划与管理,加强社区责任规划师制度,与社区居民共同塑造健康、安全、可持续的空间环境。

关键词:风景园林;突发性公共卫生事件;健康城市;韧性城市;空间规划策略

2020年新年伊始,突如其来的新型冠状病毒(COVID-19)开始在局部地区暴发,继而在全世界范围内大流行。这不仅改变了世界各国的生产、生活、交流方式,也对人类生命造成了重大的威胁,严重影响到了各个国家的安全和社会经济的发展。

当今时代,社会经济水平、城乡环境建设和医疗水平都不断提升,但面对新型病毒,人们所居住的空间环境和社会体系也面临着巨大挑战。高密度的城市建筑环境、高速的交通网络与人口流动也加大了突发性公共卫生事件的防控难度,同时也让更多人意识到城乡人居环境建设和社会管理体系在面对疫情防控时存在诸多的问题。

1 从公共卫生事件到对建成环境的关注

1.1 公共卫生事件成为备受关注的城市问题

在人类历史上,许多城市都经历了无数次的重大瘟疫,人类在与瘟疫战斗的过程中,也逐渐认识到瘟疫的传播与城市建成环境之间存在着密切的联系,倡导健康发展理念的现代城市空间规划体系在公共卫生危机中应运而生。

18世纪中叶,英国爆发的工业革命推动大量郊区农民迁入城市,在工厂周围形成大量贫民窟。在工业化快速发展的同时,高度拥挤的居住环境和恶劣的卫生条件也为城市的公共健康带来了严峻挑战。1842年,英国人埃德温·查德威克(Edwin Chadwick)针对当时霍乱、肺结核大面积流行的情况,对当时英国的劳动人口卫生状况进行了调查,出版了《关于英国劳动人口卫生状况报告》(Report on the Sanitary Condition of the Laboring Population of Great Britain),他认为正是腐殖物、排泄物和垃圾散发的气体导致了疾病,将公共健康问题更多地归因于生活和居住环境问题。1848年,基于英格兰和威尔士卫生条件的《公共卫生法》(The Public Health Act)在英国国会得以通过,成为公共卫生史上的重要里程碑之一,人们开始致力于积极而不是被动的公共卫生。《公共卫生法》实施后,英国一大批公园、排水和垃圾清运等公共设施得以建设,城市的物质环境水平得到提升,一定程度上改善了城市居民的健康状况。

1.2 公共健康与城市空间规划布局的密切关系

19世纪中后期,随着路易·巴斯德(Louis Pasteur)与罗伯特·科赫(Robert Koch)在发酵现象和病原菌研究上的突破,建立了基于细菌学与流行病学的公共卫生理论。人们通过大量的传染病传播途径的研究,揭示了公共健康与公共空间环境的密切关系,为城乡环境治理措施提供了充分的依据。19世纪50年代的伦敦,城市化水平已经超过50%,由于城市中心区采用街坊式的布局方式,建筑密度较高,公共绿化面积较少,人们逐渐认识到绿色开放空间的重要性,于是兴起了“英国公园运动”,试图将自然的风景园引入到城市之中。这一时期,城市公园建设得到了很大的发展。在伦敦核心区泰晤士两岸,原来的皇家公园,如海德公园(Hyde Park)、摄政公园(Regent’s Park)、格林公园(Green Park)、圣詹姆斯公园(St James’s Park)以及丘园(Kew Gardens),也逐渐向市民开放,变为真正的城市公园系统,促进了城市公共健康发展(图1)。

1 伦敦核心区的绿色开放空间体系

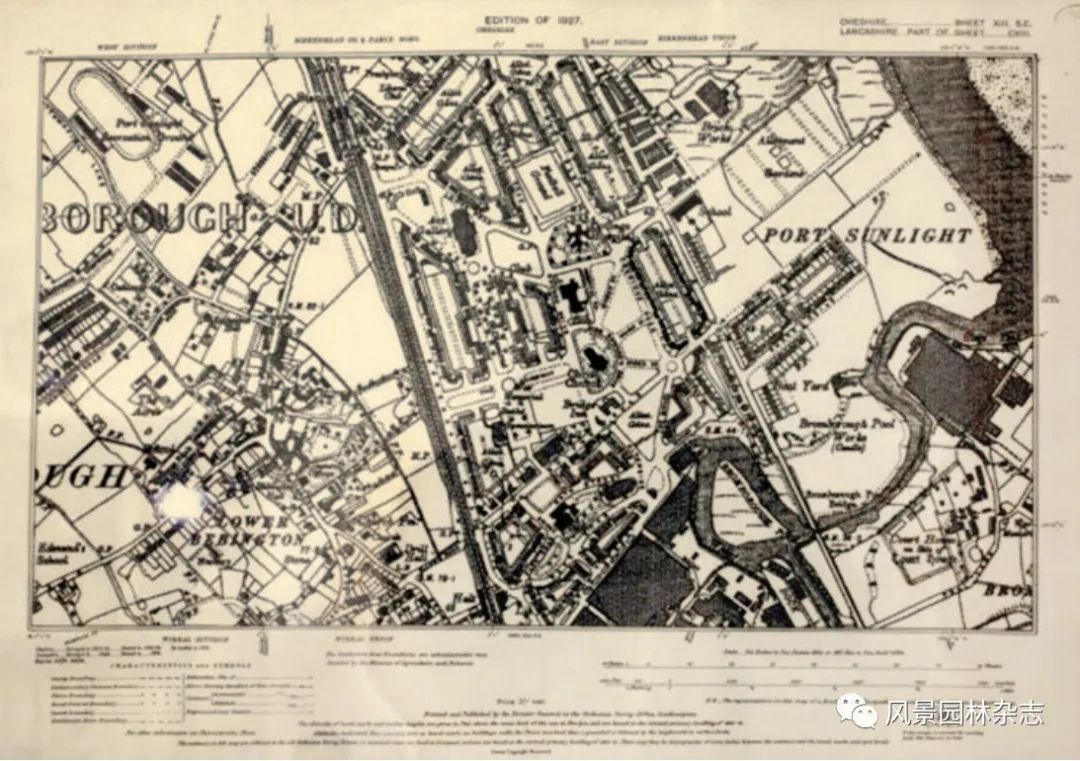

1888年,英国肥皂生产商威廉·赫斯基·莱维尔(William Hesketh Lever)在利物浦开始建造一个工人村,称为“阳光港”(Port Sunlight),“阳光港”是为了就近解决工人的居住条件从而提高工人的生产力而出资建设的小型城镇。整个城镇建设继承了《公共卫生法》所提倡的“建成环境—公共健康”这一理念,设置了剧院、音乐厅、图书馆、体育馆、俱乐部等公共建筑,同时布置了大量的绿色开放空间,住宅围绕中央轴线上的公建和教堂布置。莱维尔认为:“在所有的城市规划中,人民的生活必须是第一考虑因素。”“阳光港”的建设不仅为工人们提供了一个健康愉快的环境和具有归属感的高标准社区,同时也提高了工厂的生产效率(图2、3)。

2 利物浦“阳光港”总体规划布局图

3 利物浦“阳光港”中央公共绿地

20世纪初,埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)的田园城市理论则是为了解决农民流入城市造成城市膨胀和生活条件恶化问题,提出的一种理想的城市形态:由若干田园城市围绕一个中心城市,构成一个多中心的复杂的城镇集聚区,在城市之间的地区布置大量的公共卫生设施,如精神病院、病休所、酗酒者收容所、传染病院等,将对公共卫生安全有重大影响的设施布置在城郊的大片空地上,将城市中央公园广场布置在城市最核心的位置,结合居住区、学校布置公园和绿带。其理论的众多追随者也在实践中不断试图通过城市环境建设来改善公众的健康水平,加大城乡开放空间的布局和利用。

城市空间布局对于城市的公共健康影响有多大,或者什么样的空间布局有利于公共健康?对于这个问题,越来越多的学者从不同的城市尺度和多样的视角投入到城乡发展与公共健康的交叉领域的研究中。主要体现在几个方面:城镇化进程的不同阶段反映出公共健康水平的不同程度;土地利用结构及绿色开放空间、居住空间、医疗卫生以及体育设施的空间布局对公共健康密切相关;城市路网格局、交通的出行方式、绿色基础设施水平以及人们的安全防护意识对公共健康具有重要的影响。

2 “健康城市”运动与韧性城市理念

人们面对许多突发的重大疫情,往往显得惊慌失措、无力应对。不管是防御物资、卫生设备、应急诊疗场所等公共卫生资源,还是市民隔离场所,以及日常生活所需空间都会面临短缺,反映出人们在城市规划布局、社区卫生诊疗、公共服务设施以及公园绿地的建设方面缺乏前瞻性,没有留出足够的富余空间应对突发事件。

2.1 健康城市运动的兴起与发展

健康城市的概念可以追溯到1844年,当时英国成立了城镇健康协会,专门研究埃德温·查德威克关于城镇生活条件差的报告。世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO)根据1984年“健康多伦多2000”(Healthy Toronto 2000)公约,提出了“健康城市”(healthy city)的概念及其原则。WHO将健康城市定义为:“一个不断制定这些公共政策并创造这些物质和社会环境,使其人民能够相互支持、履行生活的所有职能,并充分发挥其潜力的城市。”WHO欧洲区域办事处将“健康城市”的原则转化为促进健康的切实可行的全球行动纲领,随后逐渐演变为影响全球的“健康城市运动”。

20世纪90年代,美国开始兴起基于健康理念的规划设计思潮。2010年纽约提出了《纽约市城市公共健康空间设计导则》,旨在通过规划设计创造健康空间环境。随后在美国很多城市的发展规划里,将“韧性”的概念引入城市建设,强调城市防灾减灾系统对于城市良好运行的重要性。

2003年,严重急性呼吸道综合征(Severe Acute Respiratory Syndrome,简称SARS)病毒的入侵与蔓延对中国造成了严重的危机与恐慌,促使城市发展领域的各学者对SARS疫情之后的城市环境建设进行了思考。马国馨提出了在面对疫情灾害时对于城市防灾系统建设的必要性;董慰曾从住区的规划设计层面分析城市人居环境规划在疫情中暴露出的问题,并提出可行的解决办法;李秉毅和张琳从城市规划的空间功能、管理建设以及基础设施等方面提出城市安全建设的启示;秦波和焦永利提出城市规划师应透过公共政策的视角,结合公共危机管理理论和PPRR(Prevention, Preparation, Response, Recovery)模型,对传染病灾害采取分阶段性应对对策。

最近几年,健康城市研究在中国迅猛发展。2018年7月,中国城市科学研究会主办的“城市发展与规划大会”在苏州召开,成立了中国城市科学研究会健康城市专业委员会,专业委员包括了医学、公共卫生学、城乡规划学、风景园林学、地理学和建筑学等领域的相关专家,共同推进健康城市的规划设计研究。张云路等认为应在现有政策的基础上建立有效的绿地建设策略,支撑新时代国土空间规划体系下绿色空间的城乡统筹和可持续发展。

2.2 城市突发事件的韧性应对

韧性(resilience)可理解为物体经过外力作用产生形变之后的复原能力。20世纪80年代,克劳福德·斯坦利·霍林(Crawford Stanley Holling)引入韧性的概念来定义自然生态系统自我修复、回归稳态的特性,进而成为后来韧性城市研究的基础;威廉·尼尔·阿杰(William Neil Adger)认为城市社会韧性是社区和人群应对外界变化的能力,外界变化包含社会、政治、环境改变所带来的压力;美国国家科学技术委员会于2003年提出:社会系统或社区能通过自组织学习,从以往灾害中总结经验、适应潜在风险、完善防灾措施是城市社会韧性的主要内涵。

纽约市作为全美人口最多的城市和人口高密度地区,2007年发布了名为《更绿色、更美好的纽约》(A Greener, Greater New York)的全市层面综合规划,提出绿色开放空间对城市健康、可持续发展的重要性;2013年又发布了名为《更强壮、更韧性的纽约》(A Stronger, More Resilient New York)的综合规划,将城市韧性提升到非常重要的位置;2015年发布的城市综合规划名为《共同的纽约:为强大和公正城市的规划》(One New York: The Plan for a Strong and Just City),这版综合规划在城市韧性方面,提出通过加强社区的社会和经济韧性使每座城市的街区更加安全,以及区域基础设施体系更新的策略,提升城市提供持续的服务能力。这些策略或多或少涉及公共卫生健康方面的问题。

最近几年,中国在韧性城市应对城市突发灾害以及公共卫生安全方面的研究也有不少成果。仇保兴提出复杂适应系统理论下韧性城市设计方法及原则;戴慎志等将韧性城市的理念引入武汉市的防灾减灾规划研究;陈涛和王玉井从雄安新区“规划—建设—运行”过程中的公共卫生应急风险出发,研究其城市化进程中重大传染病输入性风险以及人口大规模迁移和聚集、重大突发事件紧急医学救援带来的需求,提出在安全韧性雄安新区构建中纳入卫生应急的安全风险应对模式,为雄安新区城市化进程中的公共卫生风险管理提供解决思路,在雄安新区建设中要有基础设施建设以及用地资源的支撑体系。2019年10月,北京林业大学举办了世界风景园林师高峰讲坛,来自世界各国的15位风景园林业界知名专家学者,围绕“韧性景观”主题展开精彩演讲,探索如何构建韧性景观、建成环境,以适应城市空间高质量发展的需求;同年12月,国际智慧城市峰会及智慧生态博览会在郑州召开,期间成立了中国城市科学研究会韧性城市专业委员会,专业委员包括了工程、水利、生态、城乡规划学、风景园林学和建筑学等领域的相关专家,共同推进韧性城市在城市空间环境建设中的应用。

总之,当前在城乡规划和建设领域,与应对公共卫生问题相关的规划设计体现了“韧性城市”与“健康城市”的理念,它们都强调从整体上系统地构建城市的防灾、避险以及恢复体系,科学合理的城市开放空间体系是人们应对突发公共卫生事件的主要规划策略。

3 基于健康与韧性的空间规划策略

3.1 城市区域空间的冗余与韧性应对

尺度超大、高度密集的城市可能会带来更多的生态环境问题,城市走向区域整体的发展可能更具有可持续性。同时城市的发展要立足长远,为应对突发事件的出现,需要为子孙后代留有足够的冗余(redundancy)空间,促进人与自然和谐共生。

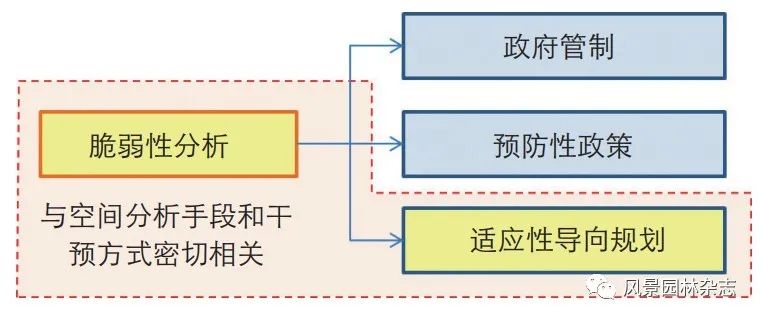

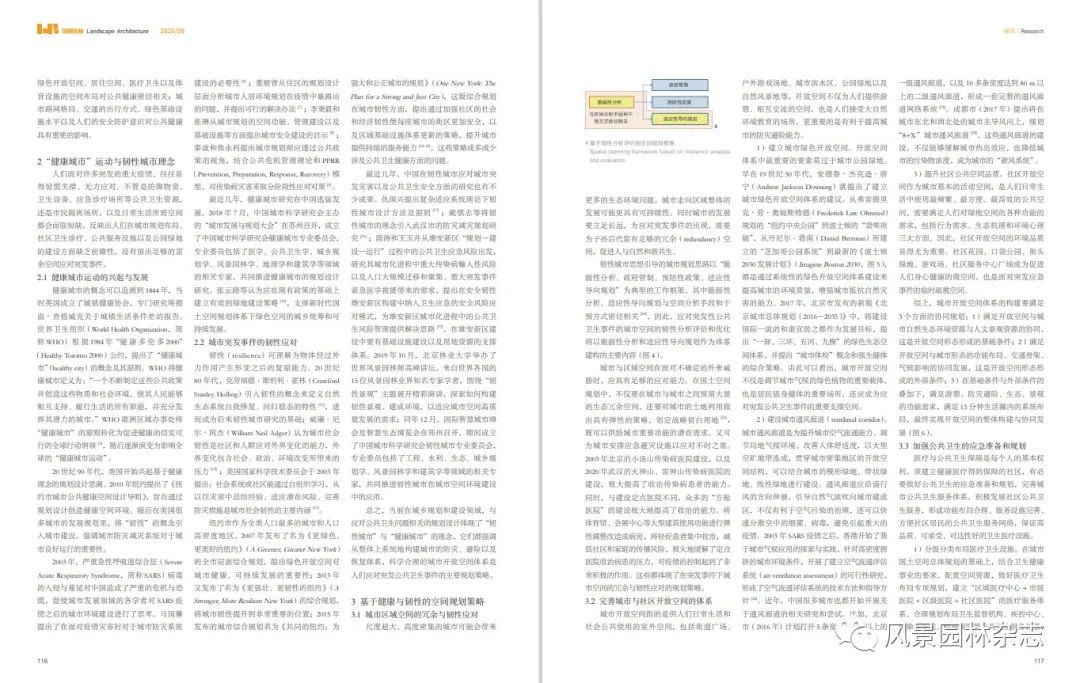

韧性城市思想引导的城市规划思路以“脆弱性分析、政府管制、预防性政策、适应性导向规划”为典型的工作框架,其中脆弱性分析、适应性导向规划与空间分析手段和干预方式密切相关,因此,应对突发性公共卫生事件的城市空间的韧性分析评价和优化将以脆弱性分析和适应性导向规划作为体系建构的主要内容(图4)。

4 基于韧性分析评价的空间规划框架

城市与区域空间在面对不确定的外来威胁时,应具有足够的应对能力。在国土空间规划中,不仅要在城市与城市之间预留大量的生态冗余空间,还要对城市的土地利用做出具有弹性的策略,划定战略留白用地,既可以供给城市重要功能的潜在需求,又可为城市安排应急避灾设施以应对不时之需。2003年北京的小汤山传染病医院建设,以及2020年武汉的火神山、雷神山传染病医院的建设,极大提高了收治传染病患者的能力。同时,与建设定点医院不同,众多的“方舱医院”的建设极大地提高了收治的能力。将体育馆、会展中心等大型建筑使用功能进行弹性调整改造成病房,将轻症患者集中收治,减低社区和家庭的传播风险,极大地缓解了定点医院收治病患的压力,对疫情的控制起到了非常积极的作用。这些都体现了在突发事件下城市空间的冗余与韧性应对的规划策略。

3.2 完善城市与社区开放空间的体系

城市开放空间指的是供人们日常生活和社会公共使用的室外空间,包括街道广场、户外游戏场地、城市滨水区、公园绿地以及自然风景地等,开放空间不仅为人们提供游憩、相互交流的空间,也是人们接受大自然环境教育的场所,更重要的是有利于提高城市的防灾避险能力。

1)建立城市绿色开放空间。开放空间体系中最重要的要素莫过于城市公园绿地。早在19世纪50年代,安德鲁·杰克逊·唐宁(Andrew Jackson Downing)就提出了建立城市绿色开放空间体系的建议。从弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)规划的“纽约中央公园”到波士顿的“翡翠项链”,从丹尼尔·勃南(Daniel Brennan)所建立的“芝加哥公园系统”到最新的《波士顿2030发展计划》(Imagine Boston 2030,图5),都是通过系统性的绿色开放空间体系建设来提高城市的环境质量,增强城市抵抗自然灾害的能力。2017年,北京市发布的新版《北京城市总体规划(2016—2035)》中,将建设国际一流的和谐宜居之都作为发展目标,提出“一屏、三环、五河、九楔”的绿色生态空间体系,并提出“城市体检”概念和强生健体的综合策略。由此可以看出,城市开放空间不仅是调节城市气候的绿色植物的重要载体,也是居民强身健体的重要场所,还应成为应对突发公共卫生事件的重要支撑空间。

5 波士顿绿色开放空间体系

2)建设城市通风廊道(ventilated corridor)。城市通风廊道是为提升城市空气流通能力、调节局地气候环境、改善人体舒适度,以大型空旷地带连成,贯穿城市密集地区的开放空间结构,可以结合城市的楔形绿地、带状绿地、线性绿地进行建设。通风廊道应沿盛行风的方向伸展,引导自然气流吹向城市建成区,不仅有利于空气污染的治理,还可以快速分散空气中的细菌、病毒,避免引起重大的疫情。2003年SARS疫情之后,香港开始了基于城市气候应用的探索与实践,针对高密度拥挤的城市环境条件,开展了建立空气流通评估系统(air ventilation assessment)的可行性研究,形成了空气流通评估系统的技术方法和指导方针。近年,中国很多城市也都开始开展关于通风廊道的相关研究和尝试。比如,北京市(2016年)计划打开5条宽度500 m以上的一级通风廊道,以及10多条宽度达到80 m以上的二级通风廊道,形成一套完整的通风廊道网络系统。成都市(2017年)提出将在城市东北和西北处的城市主导风向上,规划“8+X”城市通风廊道,这些通风廊道的建设,不仅能够缓解城市热岛效应,也降低城市的污染物浓度,成为城市的“新风系统”。

3)提升社区公共空间品质。社区开放空间作为城市基本的活动空间,是人们日常生活中使用最频繁、最方便、最高效的公共空间,需要满足人们对绿地空间的各种功能的需求,包括行为需求、生态机理和环境心理三大方面,因此,社区开放空间的环境品质显得尤为重要。社区花园、口袋公园、街头绿地、游戏场、社区服务中心广场成为促进人们身心健康的微空间,也是面对突发应急事件的临时疏散空间。

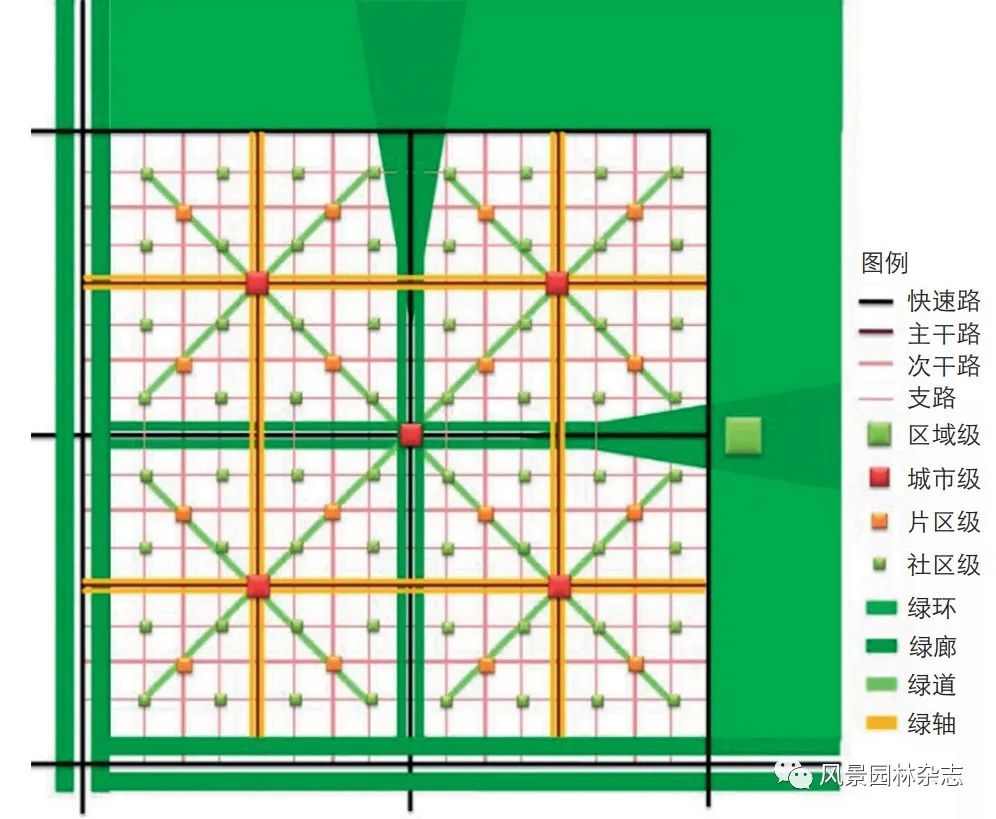

综上,城市开放空间体系的构建要满足3个方面的协同规划:1)满足开放空间与城市自然生态环境资源与人文景观资源的协同,这是开放空间形态形成的基础条件;2)满足开放空间与城市形态的功能布局、交通骨架、气候影响的协同发展,这是开放空间形态形成的外部条件;3)在基础条件与外部条件的叠加下,满足游憩、防灾避险、生态、景观的功能需求,满足15分钟生活圈内的系统布局,最终实现开放空间的整体构建与协同发展(图6)。

6 城市开放空间结构的区域单元模式图

3.3 加强公共卫生的应急准备和规划

医疗与公共卫生保障是每个人的基本权利,须建立健康医疗得到保障的社区,有必要做好公共卫生的应急准备和规划,完善城市公共卫生服务体系,积极发展社区公共卫生服务,形成功能布局合理、服务设施完善、方便社区居民的公共卫生服务网络,保证高品质、可承受、可达性好的卫生医疗设施。

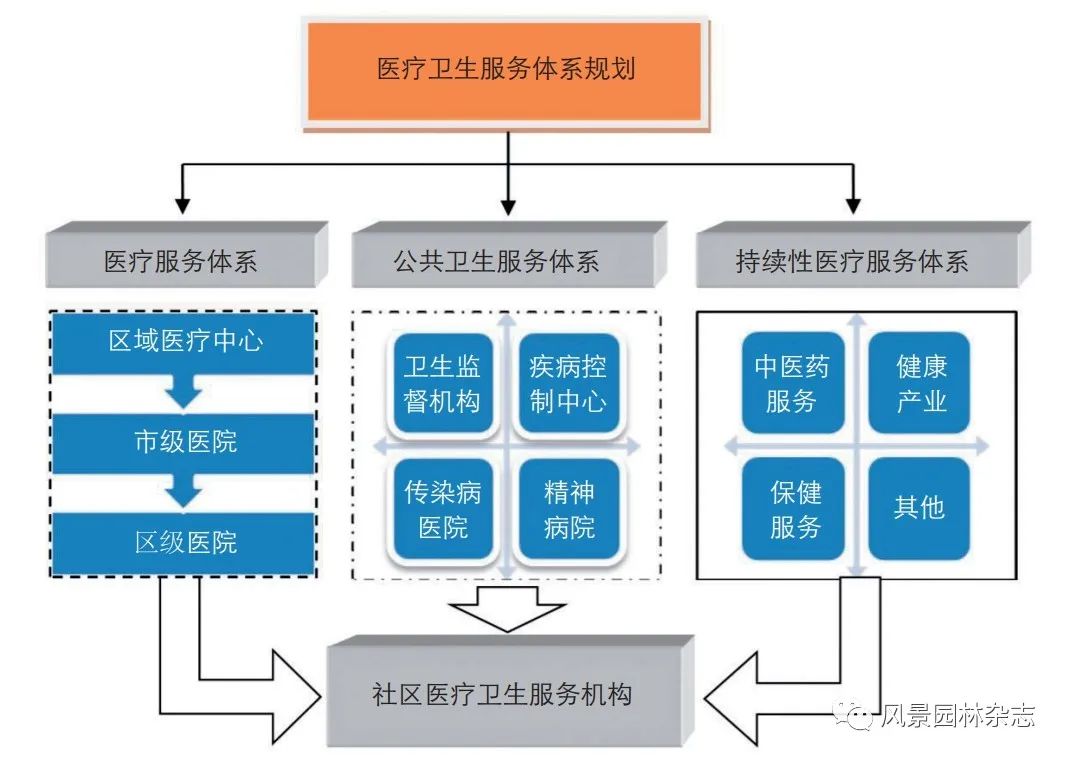

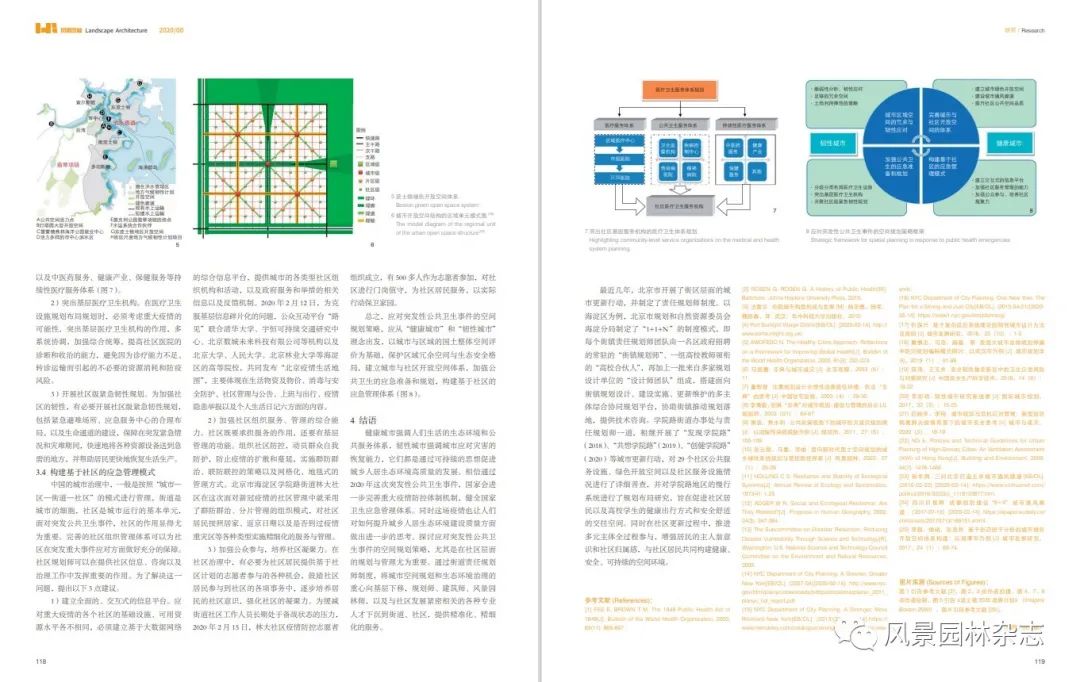

1)分级分类布局医疗卫生设施。在城市国土空间总体规划的基础上,结合卫生健康事业的要求,配置空间资源,做好医疗卫生布局专项规划,建立“区域医疗中心+市级医院+区级医院+社区医院”的医疗服务体系,合理规划布局卫生监督机构、疾控中心、传染病医院、精神病院等公共卫生服务体系,以及中医药服务、健康产业、保健服务等持续性医疗服务体系(图7)。

7 突出社区基层服务机构的医疗卫生体系规划

2)突出基层医疗卫生机构。在医疗卫生设施规划布局规划时,必须考虑重大疫情的可能性,突出基层医疗卫生机构的作用,多系统协调,加强综合统筹,提高社区医院的诊断和收治的能力,避免因为诊疗能力不足、转诊运输而引起的不必要的资源消耗和防疫风险。

3)开展社区级紧急韧性规划。为加强社区的韧性,有必要开展社区级紧急韧性规划,包括紧急避难场所、应急服务中心的合理布局,以及生命通道的建设,保障在突发紧急情况和灾难期间,快速地将各种资源设备送到急需的地方,并帮助居民更快地恢复生活生产。

3.4 构建基于社区的应急管理模式

中国的城市治理中,一般是按照“城市—区—街道—社区”的模式进行管理,街道是城市的细胞,社区是城市运行的基本单元,面对突发公共卫生事件,社区的作用显得尤为重要。完善的社区组织管理体系可以为社区在突发重大事件应对方面做好充分的保障。社区规划师可以在提供社区信息、咨询以及治理工作中发挥重要的作用。为了解决这一问题,提出以下3点建议。

1)建立全面的、交互式的信息平台。应对重大疫情的各个社区的基础设施、可用资源水平各不相同,必须建立基于大数据网络的综合信息平台,提供城市的各类型社区组织机构和活动,以及政府服务和举措的相关信息以及反馈机制。2020年2月12日,为克服基层信息碎片化的问题,公众互动平台“路见”联合清华大学、宇恒可持续交通研究中心、北京数城未来科技有限公司等机构以及北京大学、人民大学、北京林业大学等海淀区的高等院校,共同发布“北京疫情生活地图”,主要体现在生活物资及物价、消毒与安全防护、社区管理与公告、上班与出行、疫情隐患举报以及个人生活日记六方面的内容。

2)加强社区组织服务、管理的综合能力。社区既要承担服务的作用,还要有基层管理的功能。组织社区防控,动员群众自我防护,防止疫情的扩散和蔓延,实施群防群治、联防联控的策略以及网格化、地毯式的管理方式。北京市海淀区学院路街道林大社区在这次面对新冠疫情的社区管理中就采用了群防群治、分片管理的组织模式,对社区居民按照居家、返京日期以及是否到过疫情重灾区等各种类型实施精细化的服务与管理。

3)加强公众参与,培养社区凝聚力。在社区治理中,有必要为社区居民提供基于社区计划的志愿者参与的各种机会,鼓励社区居民参与到社区的各项事务中,逐步培养居民的社区意识,强化社区的凝聚力。为缓减街道社区工作人员长期处于备战状态的压力,2020年2月15日,林大社区疫情防控志愿者组织成立,有500多人作为志愿者参加,对社区进行门岗值守,为社区居民服务,以实际行动保卫家园。

总之,应对突发性公共卫生事件的空间规划策略,应从“健康城市”和“韧性城市”理念出发,以城市与区域的国土整体空间评价为基础,保护区域冗余空间与生态安全格局,建立城市与社区开放空间体系,加强公共卫生的应急准备和规划,构建基于社区的应急管理体系(图8)。

8 应对突发性公共卫生事件的空间规划策略框架

4 结语

健康城市强调人们生活的生态环境和公共服务体系,韧性城市强调城市应对灾害的恢复能力,它们都是通过可持续的思想促进城乡人居生态环境高质量的发展。相信通过2020年这次突发性公共卫生事件,国家会进一步完善重大疫情防控体制机制,健全国家卫生应急管理体系。同时这场疫情也让人们对如何提升城乡人居生态环境建设质量方面做出进一步的思考。探讨应对突发性公共卫生事件的空间规划策略,尤其是在社区层面的规划与管理尤为重要。通过街道责任规划师制度,将城市空间规划和生态环境治理的重心向基层下移,规划师、建筑师、风景园林师,以及与社区发展紧密相关的各种专业人才下沉到街道、社区,提供精准化、精细化的服务。

最近几年,北京市开展了街区层面的城市更新行动,并制定了责任规划师制度。以海淀区为例,北京市规划和自然资源委员会海淀分局制定了“1+1+N”的制度模式,即每个街镇责任规划师团队由一名区政府招聘的常驻的“街镇规划师”、一组高校教师领衔的“高校合伙人”,再加上一批来自多家规划设计单位的“设计师团队”组成,搭建面向街镇规划设计、建设实施、更新维护的多主体综合协同规划平台,协助街镇推动规划落地,提供技术咨询。学院路街道办事处与责任规划师一道,相继开展了“发现学院路”(2018年)、“共想学院路”(2019年)、“创健学院路”(2020年)等城市更新行动,对29个社区公共服务设施、绿色开放空间以及社区服务设施情况进行了详细普查,并对学院路地区的慢行系统进行了规划布局研究,旨在促进社区居民以及高校学生的健康出行方式和安全舒适的交往空间。同时在社区更新过程中,推进多元主体全过程参与,增强居民的主人翁意识和社区归属感,与社区居民共同构建健康、安全、可持续的空间环境。

图表来源:

图1引自参考文献[3],图2、3由作者拍摄,图4、7、8由作者绘制,图5引自《波士顿2030发展计划》(Imagine Boston 2030),图6引自参考文献[25]。

为了微信阅读体验,文中参考文献标注进行了删减,详见杂志。

参考文献

[1] FEE E, BROWN T M. The 1848 Public Health Act of 1848[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2005, 83(11): 866-867.

[2] ROSEN G, ROSEN G. A History of Public Health[M].Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015.

[3] 法雷尔.伦敦城市构型形成与发展[M].杨至德,杨军,魏彤春,译.武汉:华中科技大学出版社,2010.

[4] Port Sunlight Village Online[EB/OL]. [2020-02-14]. http://www.portsunlight.org.uk/.

[5] AWOFESO N. The Healthy Cities Approach: Reflections on a Framework for Improving Global Health[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2003, 81(3): 222-223.

[6] 马国馨.非典与城市减灾[J].北京观察,2003(6):11.

[7] 董慰曾.注重规划设计合理性改善居住环境:抗击“非典”的思考[J].中国住宅设施,2003(4):29-30.

[8] 李秉毅,张琳.“非典”对城市规划、建设与管理的启示[J].规划师,2003(S1):64-67.

[9] 秦波,焦永利.公共政策视角下的城市防灾减灾规划探讨:以消除传染病威胁为例[J].规划师,2011,27(6):105-109.

[10] 张云路,马嘉,李雄.面向新时代国土空间规划的城乡绿地系统规划与管控路径探索[J]. 风景园林,2020,27(1):25-29.

[11] HOLLING C S. Resilience and Stability of Ecological Systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973(4): 1-23.

[12] ADGER W N. Social and Ecological Resilience: Are They Related?[J]. Progress in Human Geography, 2000, 24(3): 347-364.

[13] The Subcommittee on Disaster Reduction. Reducing Disaster Vulnerability Through Science and Technology[R]. Washington: U.S. National Science and Technology Council Committee on the Environment and Natural Resources, 2003.

[14] NYC Department of City Planning. A Greener, Greater New York[EB/OL]. (2007-04)[2020-02-14].http://www.nyc.gov/html/planyc/downloads/pdf/publications/planyc_2011_planyc_full_report.pdf.

[15] NYC Department of City Planning. A Stronger, More Resilient New York[EB/OL]. (2013)[2020-02-14].https://www.mendeley.com/catalogue/stronger-more-resilient-new-york/.

[16] NYC Department of City Planning. One New York: The Plan for a Strong and Just City[EB/OL]. (2015-04-21)[2020-02-14]. https://www1.nyc.gov/site/planning/.

[17] 仇保兴.基于复杂适应系统理论的韧性城市设计方法及原则[J].城市发展研究,2018,25(10):1-3.

[18] 戴慎志,冯浩,赫磊,等.我国大城市总体规划修编中防灾规划编制模式探讨:以武汉市为例[J]. 城市规划学刊,2019(1):91-98.

[19] 陈涛,王玉井.安全韧性雄安新区中的卫生应急风险与对策研究[J].中国安全生产科学技术,2018,14(8):18-22.

[20] 李彤玥.韧性城市研究新进展[J].国际城市规划,2017,32(5):15-25.

[21] 石晓冬,李翔.城市规划与危机应对管理:新型冠状病毒肺炎疫情背景下的城市安全思考[J].城市与减灾,2020(3):16-19.

[22] NG E. Policies and Technical Guidelines for Urban Planning of High-Density Cities: Air Ventilation Assessment (AVA) of Hong Kong[J]. Building and Environment, 2008, 44(7): 1478-1488.

[23] 新华网.三问北京打造五条城市通风廊道[EB/OL].(2016-02-23) [2020-02-14]. https://www.xinhuanet.com/politics/2016-02/23/c_1118133617.htm.

[24] 四川日报网.成都规划建设“8+X”城市通风廊道.(2017-07-13)[2020-02-14]. https://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20170713/168151.shtml.

[25] 李翅,侯硕,张浩然.基于形态因子分析的城市绿色开放空间体系构建:以湘潭市为例[J].城市发展研究,2017,24(1):63-74.

版面预览

文章编辑 刘玉霞

微信编辑 刘芝若

微信校对 刘昱霏

审核 曹娟

声明

本文版权归本文作者所有

未经允许禁止转载

如需转载请与后台联系欢迎转发

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

0

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区