- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

风景园林杂志 · 2021-06-30 11:36:11

全文刊登于《风景园林》2021年第6期 P114-120

赵爽,吴丹子,周琨.渗透与显现:透明性视野下景观真实空间与意识空间的二元辨析[J].风景园林,2021,28(6):114-120.

渗透与显现:透明性视野下景观真实空间与意识空间的二元辨析

赵爽

女 / 北京林业大学园林学院硕士 / WEi景观设计事务所资深理事及设计主管 / 研究方向为风景园林规划与设计

吴丹子

女 / 博士 / 北京林业大学园林学院副教授 / 本刊编辑 / 研究方向为现代景观规划设计、城市河流景观、城市河流生态修复

周琨

男 / 硕士 / 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司所长 / 研究方向为风景园林规划设计

摘要

“透明性”作为建筑学科中审视空间品质的独特视野,源于立体主义绘画。当其置于风景园林学科语境下时,尝试回溯并拆分“透明性”英译形容词“transparent”,提出“渗透”(trans-)到“显现”(意大利语:parere)的二元辨析解读视角,并以真实空间与意识空间的完形倾向来剖析其引申义:论证“渗透”是外在真实空间相交叠的渗透,具有层化性、消融性、离散及不确定性;“显现”是由渗透空间引发的内在意识空间的显现,其核心是层叠空间渗透作用下引发的意识空间的完形补足,因而探寻景观真实空间与意识空间的“透明性”是一种过程品质。进而,在当今风景园林全球化的时代背景下审视透明性的“渗透与显现”,它作为从景观真实空间走向意识空间的新视野,蕴含了空间体验、精神共鸣、意境升华的潜在意义。从而揭示透明性视野具有从西方到东方、古典到现代、抽象到移情的更为广泛的适用性价值,引发人与自然的共鸣。

关键词

风景园林;透明性;渗透;显现;意识空间;完形心理学

“我想造一座桥,是东方和西方、人民和专家、具象和抽象之间的桥。”

——吴冠中,《吴带当风》,2008年

20世纪50年代,“透明性”(transparency)理论作为一种空间品质在建筑学科被提出时,因其晦涩的学术性,长期处于被考证的漩涡。而当“透明性”出现在风景园林学科时,似乎也带有高度抽象的意味。

本研究基于景观的真实空间与意识空间的二元辨析视角,旨在探究“透明性”作为一种独特空间品质的意义,而并非方法论。使其褪去晦涩的表皮,从而在东方与西方、古典与现代、抽象与移情之间筑一座桥,以论证透明性视野具有更为广泛的适用性价值。

1 回溯与解析

1.1 释义:透明性≠透明

在《韦氏新国际辞典》中,透明性英译为“transparency”,泛指“透明的性质或状态”。固有思维中,人们将其直观理解成一种透明的物理属性;当试图把透明性当作一个多义性的过程动词时,“渗透、不确定”等皆可视作同义。透明性不等于透明,它是空间组织的可能性,产生在可归属于2个或多个参照系统的区域。

1.2 推演:源于绘画,结于建筑,而延展于景观

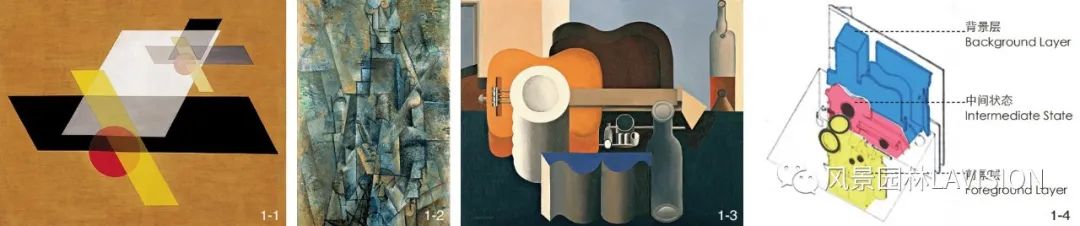

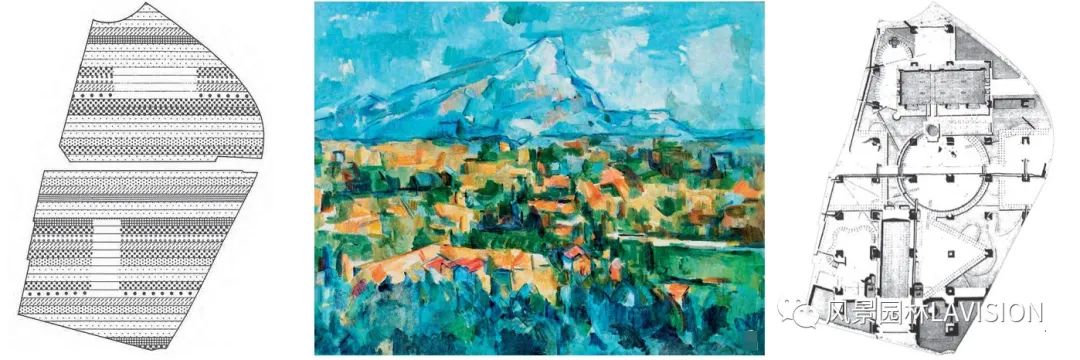

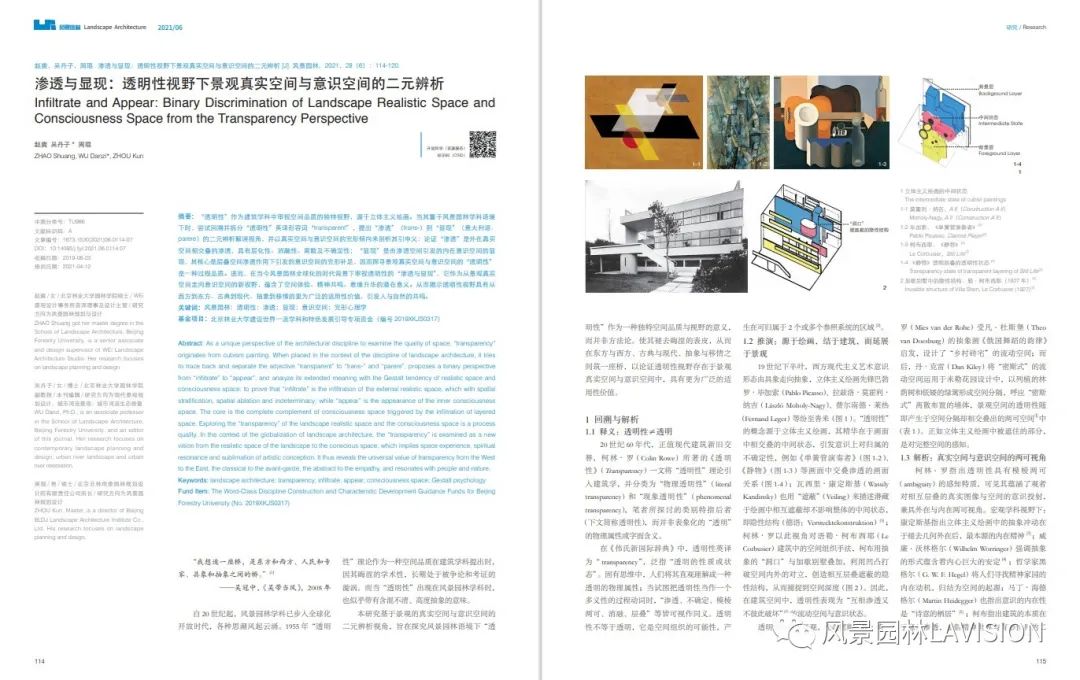

透明性的概念源于立体主义绘画,其精华在于画面中相交叠的中间状态,引发意识上产生对归属的不确定性,例如《静物》(图1-3)画面中相互遮蔽(Veiling)的画面关系(图1-4),即一种隐性结构。

1 立体主义绘画的中间状态

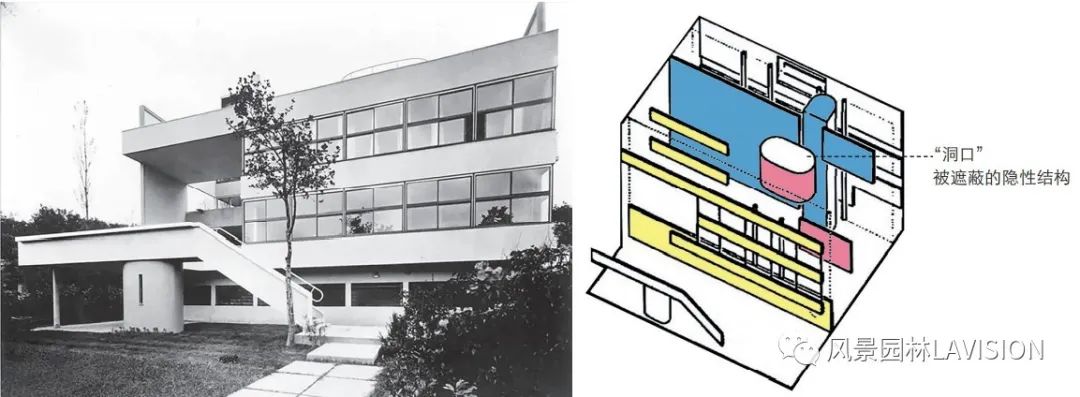

2 加歇别墅中的隐性结构,勒·柯布西耶(1927 年)

3 基于风景园林语境下的空间“透明性”的二元辨析视野

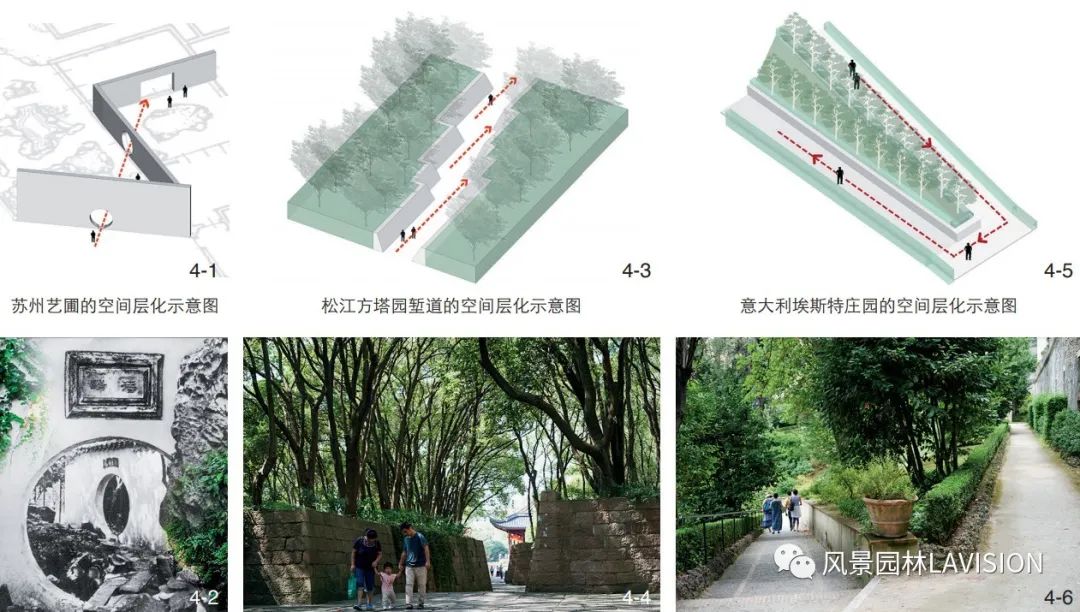

4 基于空间层化的“透明性”空间组图

柯林·罗在《透明性》一文中,以此视角对语勒·柯布西耶建筑中的空间组织手法,在建筑空间中,透明性表现为“互相渗透又不彼此破坏”的流动空间。

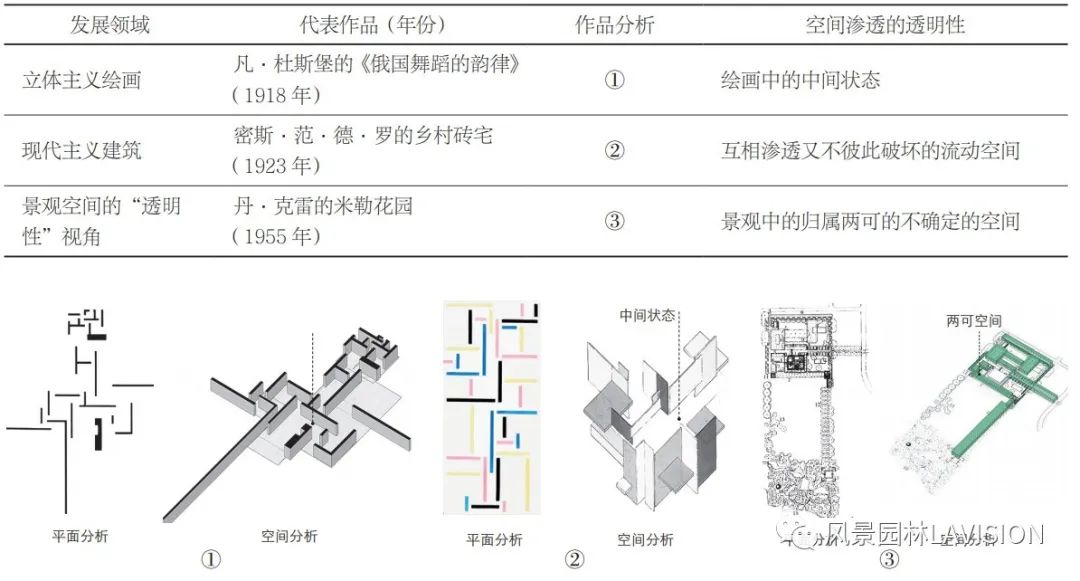

透明性延展于景观,先是密斯·凡·德· 罗在抽象画《俄国舞蹈的韵律》启发下,设计了“乡村砖宅”的流动空间;而后,丹·克雷将“密斯式”的流动空间运用于米勒花园设计中,以列植的林荫树和低矮的绿篱形成空间分隔,呼应密斯式离散布置的墙体,景观空间的透明性随即产生于空间分隔却相交叠的两可空间①中(表1)。

表1 “透明性”理论的发展领域:绘画—建筑—景观

1.3 解析:真实空间与意识空间的两可视角

柯林·罗指出透明性具有模棱两可(ambiguity)的感知特质,兼具外在与内在的两可视角。宏观学科视野下:康定斯基指出立体主义绘画中的抽象冲动在于褪去几何外在后,最本源的内在精神;柯布指出建筑的本质在于意识渗透,将偶发的空间比喻为激发内在灵魂的诗;中国文人园亦是“外师造化、中得心源”②的诗化空间。从抽象到移情,可见透明性是真实空间与意识空间二元并存的辩证体。

2 二元辨析:景观空间透明性的渗透与显现

计成指出造园需“深意画图,余情丘壑”,即园林兼具外化于山水的空间形态与内化于情的意境。景观空间透明性的本质是外在层叠的介质所诱发的归属不确定的隐性空间,其本源在于引发内在意识空间共鸣与互补,以此甄别于其他空间范式,如中国园林的“模糊性”“意境性”等,皆不等同于透明性。

本研究旨在探寻透明性的两可视角:溯源其英译形容词“transparent”,并拆分为前缀“trans-”,其来自拉丁介词,译为渗透,可引申为“外在真实空间的层叠渗透”;词根“parent”来自意大利语“parere”,译为显现,可引申为“内在意识空间的显现”。进而,提出了渗透(trans-)与显现(意大利语:parere)③ 2个视角共同形成一个完形闭环(图3),二者构成的透明性是一种过程。

2.1 渗透(trans-):外在真实空间的层叠渗透

风景园林视野下空间的从外渗透(trans-),并非包含全部空间,而是指基于空间交叠出的中间状态所产生的归属不确定性。

2.1.1 空间层化:可量化的交叠渗透

罗伯特·文丘里指出“两者兼顾现象为产生矛盾的根源”;“剖碎”(法语:poché)亦可视作同义,意味着内外间残余空间的层化处理,引发被多重解读的可能性。因此,所谓空间层化,可界定为多层元素相层叠的空间范式。

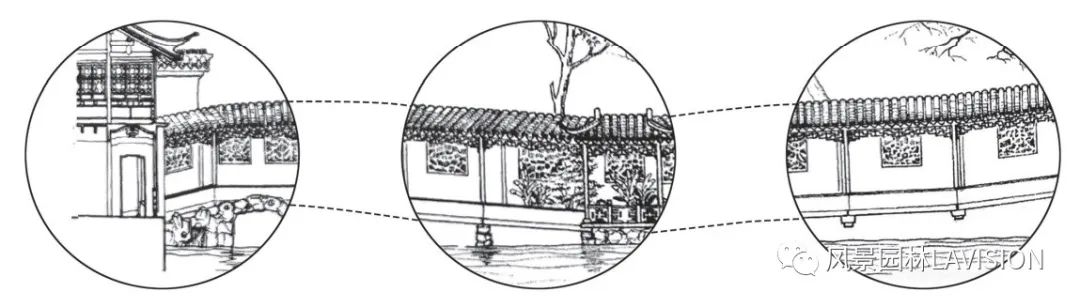

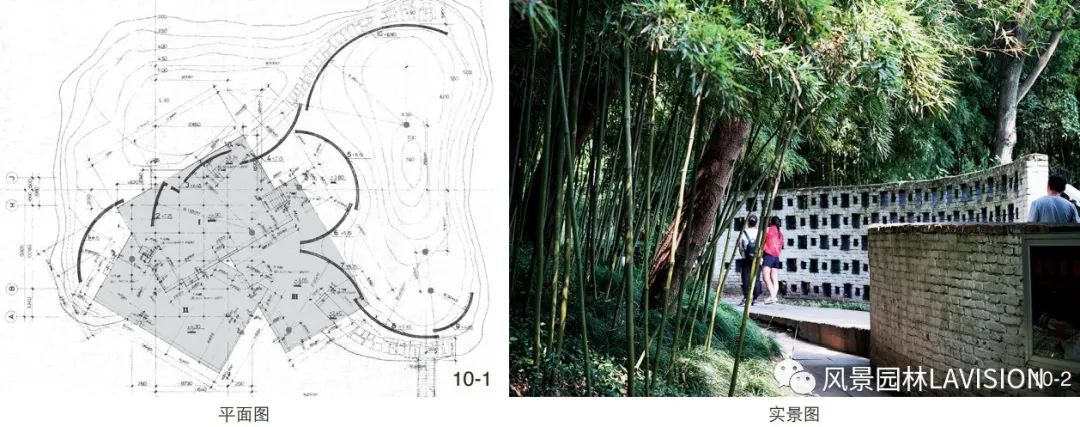

如艺圃的浴鸥小院,以薄墙将空间分为可量化的剖碎空间(图4-1、4-2),浅显中求深远;松江方塔园的堑道,意在装折出多层两可空间,以压缩空间的一眼望穿(图4-3、4-4)。“隔则深,畅则浅”,可见,相互渗透的层化区域使空间深远不尽,具有透明性的诗意。

2.1.2 边界消融:间断空间的虚实渗透

苏州园林沧浪亭,依河造园,河水即边界,临水设复廊,廊壁置漏窗,园内外欲断还连,是以边界消融营造空间透明性的典范。

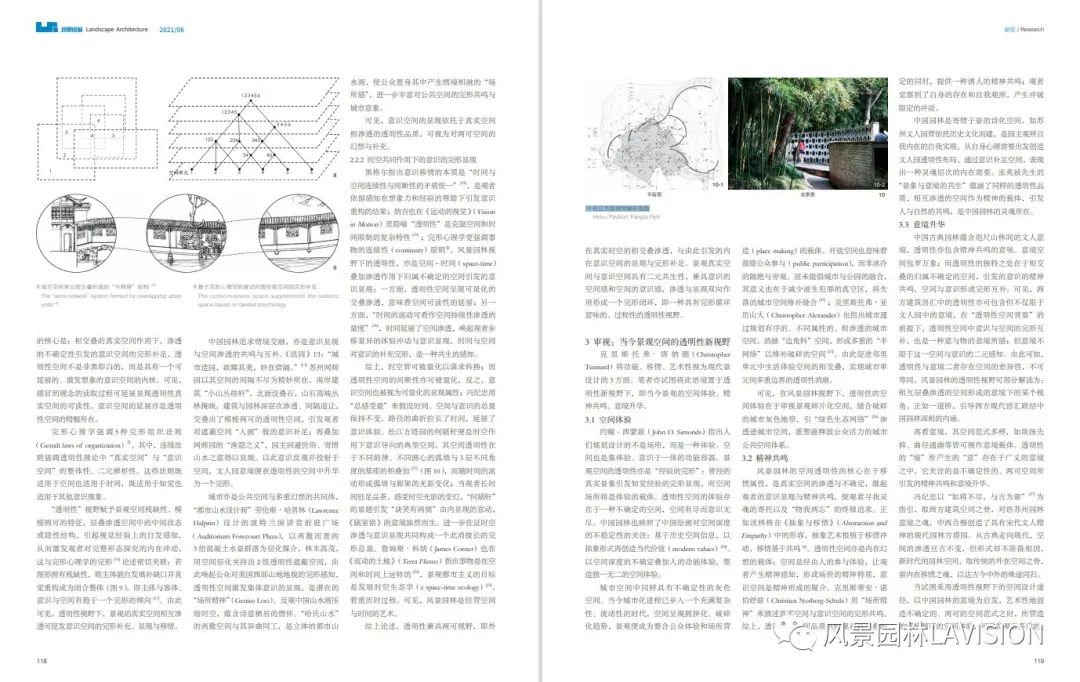

公共空间同样具有开放性,雷姆·库哈斯指出未来的公园将摒弃边界的藩篱。进而在拉·维莱特公园竞赛方案中,库哈斯将“赋予城市边缘活力” 作为第一设想,用条带层叠系统将公园边界渗透进多元生活,让公园从边界的桎梏中解放出来(图5);因此,边界消融赋予空间透明性一个更为包容的品质:即意识与空间共生的两可意味。

5 库哈斯的条带层叠系统(左)

6 塞尚,《圣维克多山》(中)

7 屈米的“点格”系统(右)

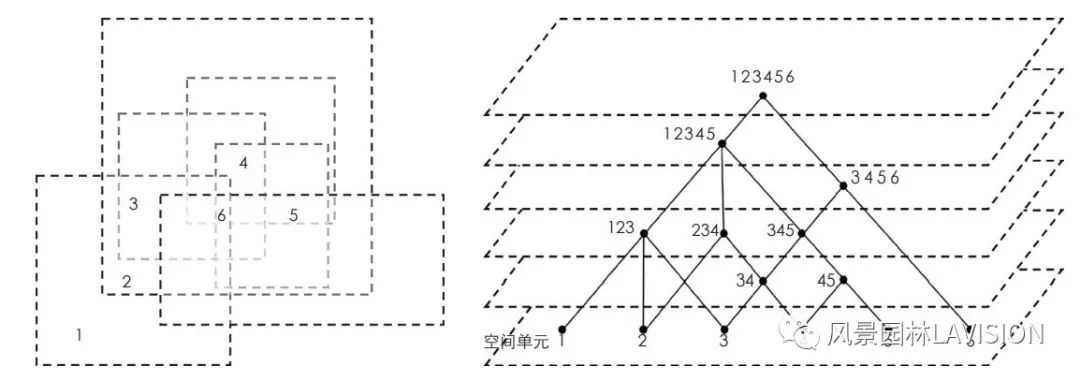

2.1.3 空间离散:多中心层化的不确定性渗透

空间离散是一种无定型的状态,其本质在于多中心的空间相渗透所产生的不确定性(indeterminacy)。面对不确定性空间时,观者会显现出对未知空间的探寻,进而将被遮蔽的隐性空间补足,使其成为一种意识可见的透明性空间。

《城市并非树形》(A City is Not a Tree)一文更指出一个有活力的城市空间应是“半网络形”,并呈现出多中心的离散趋势,强调不同功能的城市空间相渗透,形成相交叠的公共单元(图8)。

8 城市空间单元相交叠形成的“半网络”结构

陈从周先生认为不知中国画理,无以言中国园林。中国山水画常采用“散点透视”的画法,亭台楼阁离散于林木冈峦间;同样,中国古典园林也兼具离散趋势,如网师园,虽方圆咫尺,屋宇却散布林间,这种虚实空间中的透明性韵味体现了文人与自然共生的入画式哲思。

2.2 显现(parere):内在意识空间的完形显现

2.2.1 真实空间的渗透引发意识空间的显现与完形补足

完形心理学(Gestalt psychology)认为不同图层间的外在渗透,会使观者显现出变化的内在动机及意识经验,从而具有对图像的完形补足倾向。

当尝试将透明性这一视野当作一个“完形闭环”时,若空间拥有残缺性,则主体意识能自发填补缺口并直觉重构成为闭合整体(图9)。由此可见,透明性视野下,景观的真实空间相互渗透可促发意识空间的完形补充、显现与移情。

9 基于完形心理学的意识对图形或空间的完形补充

中国园林追求情境交融,亦是意识显现与空间渗透的共鸣与互补。《说园》曰:“城市造园,欲臻其美,妙在借隔。”网师园以其空间的间隔不尽为精妙所在,建筑与园林深层次渗透,交叠出了模棱两可的透明性空间,引发观者对遮蔽空间“入画”般的意识补足;再叠加网师园的“渔隐之义”,以此意识反观并投射于空间,文人园意境便在透明性的空间中升华为一个完形。

2.2.2 时空共同作用下的意识的完形显现

黑格尔指出移情的本质是“时间与空间连续性与间断性的矛盾统一”,是观者依据感知在想象力和经验的帮助下引发意识重构的结果;完形心理学更强调事物的连续性(continuity)原则④。风景园林视野下的透明性,亦是空间–时间(space-time)叠加渗透作用下,产生的归属不确定的空间引发意识显现与完形补足,是一种共生的感知。

综上论述,景观真实空间与意识空间具有二元共生性,兼具意识的空间感和空间的意识感,渗透与显现双向作用形成一个完形闭环,即一种具有完形循环意味的、过程性的透明性视野。

10 松江方塔园何陋轩组图

3 审视:当今景观空间的透明性新视野

3.1 空间体验

约翰·西蒙兹指出人们规划设计的不是场所,而是一种体验。空间也是集体验、意识于一体的功能容器。景观空间的透明性亦是“经验的完形”,正如中国园林以空间深度的不确定激发观者的意识经验的补足。

城市空间中同样具有不确定性的灰色空间,呈现拥挤化、破碎化趋势。景观便成为整合公众参与(public participation)和场所营造(place making)的载体。克里斯托弗·亚历山大指出城市通过规划有序的、相渗透的城市空间,消融“边角料”空间,形成多重的“半网络”以修补破碎的空间,由此促进邻里单元中生活体验空间的相交叠,实现城市单元间多重边界的透明性消融。可见,在风景园林视野下,透明性的空间体验在于审视景观碎片化空间,引“绿色生态网络”渗透进城市空间,激发释放公众活力。

3.2 精神共鸣

风景园林的空间透明性的核心在于移情属性,是真实空间的渗透与不确定,激起观者的精神共鸣,使观者寻找灵魂的寄托以及“物我两忘”的终极追求。正如沃林格在《抽象与移情》中的形容,抽象艺术根植于移情冲动,移情基于共鸣。透明性空间亦是内在幻想的载体,“场所精神”将在此发生。

中国园林是寄情于景的诗化空间,如苏州文人园皆依托历史文化而建,是园主观照自我内在的精神栖息地;从自身心理需要出发创造文人园透明性布局,通过意识补足空间,表现出一种灵魂层次的内在需要。综上,透明性的空间品质是给观者以层叠限定的同时,提供一种诱人的精神共鸣。

3.3 意境升华

中国古典园林蕴含咫尺山林间的文人意境,透明性亦包含精神共鸣的意味。

意境的空间范式多样,如欲扬先抑、曲径通幽等皆可视作意境载体;而风景园林的透明性视野其独特之处在于:相交叠的归属不确定的空间,引发的意识的精神共鸣,空间与意识形成完形互补。透明性的“境”所产生的“意”存在于广义的意境之中,它关注的特指不确定的、两可的空间范式所引发的意境共鸣。由此可知,“透明性”与“意境”二者存在空间的差异性,不可等同。

4 结语

古罗马人认为,风景皆为有生命的内在精神的外部显现。本研究以西方立体主义绘画为研究起点,论证“透明性”视野在东西方景观中创造真实空间与意识空间的完形关系及普适性价值。从二元辨析视角对景观空间的“透明性”(transparency)进行解析,即真实空间的“渗透”(trans-)与意识空间的“显现”(意大利语:parere)的完形过程。以此在风景园林全球化的时代背景下,审视透明性所蕴含的空间体验、精神共鸣与意境升华的潜在意义。

风景园林语境下,透明性是景观空间的独特品质和富有前瞻性的视野,核心在于关注归属不确定的渗透空间,剖析其本质在于内在意识空间的移情与显现,以及将西方的空间视野融入东方造园的哲思。宗白华所言“艺术意境的诞生,归根结底在于人的性灵中”,透明性亦是寻求外在与内在、空间与意识、人与自然共生的精神哲思,真实空间与意识空间缺一不可。以透明性视角反观景观空间时,更为广泛的普适性价值将得以呈现。本文旨在造一座桥,从抽象到移情,从西方到东方,走向透明性。

致谢:

感谢郭巍教授对本文观点的启发与建议,感谢王向荣教授的指导。

注释:

① 两可空间:产生于可以归属于2个或多个参照系的空间。

② “外师造化,中得心源”是唐代画家张璪所提出的艺术创作理论、画论。

③ 渗透(trans-)与显现(意大利语:parere),为笔者提出的2个关键词汇。参考《维基辞典》,其中前缀trans-,原本是拉丁介词,基本含义为across,over,beyon,即“穿透、渗透”之意;词根“parent”来自意大利语“parere”,其含义为“toapper,toseem”,即“显现、呈现”之意。透明性视野下,笔者基于二元辨析视角,赋予“trans-”引申义“外在真实空间的渗透”,并赋予“parere”引申义“内在意识空间的显现”。

④ 5种完形组织法则(Gestalt laws of organization):图形–背景法则、接近法则、相似法则、闭合法则和连续性法则。其中,完形心理学(Gestalt psychology)的连续性(continuity)原则是指如果一个图形的某些部分可以被看作是连接在一起的,那么这些部分就相对容易被我们感知为一个整体。

图表来源:

图1-1引自拉兹洛·莫霍利·纳吉的A II (Construction A II),1924,美国纽约所罗门·R·古根海姆博物馆基金收藏;图1-2引自参考文献[2];图1-3引自参考文献[2];图1-4由作者改绘自参考文献[2];图2引自参考文献[2];图3由作者绘制;图4-1、4-3、4-5由作者绘制;图4-2由作者改绘自刘敦桢《苏州古典园林》;图4-4、4-6由作者拍摄;图5引自参考文献[13];图6引自参考文献[2];图7引自参考文献[14];图8由作者改绘自参考文献[15];图9由作者改绘自刘敦桢《苏州古典园林》;图10-1由作者改绘自冯纪忠《方塔园规划》;图10-2由作者拍摄;表1由作者绘制。

为了微信阅读体验,文中参考文献标注进行了删减,详见杂志。

参考文献

[1] 吴冠中.吴带当风[M].济南:山东画报出版社,2008.

[2] 罗,斯拉茨基.透明性[M].金秋野,王又佳,译.北京:中国建筑工业出版社,2008.

[3] 康定斯基.论艺术的精神[M].查立,译.北京:中国社会科学出版社,1987:74.

[4] 沃林格尔.抽象与移情[M].王才勇,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987.

[5] 海德格尔.林中路[M].孙周兴,译.上海:上海译文出版社,1997.

[6] 罗,科特.拼贴城市[M]. 童明,译.北京:中国建筑工业出版社,2003.

[7] 计成.园冶[M].杭州:浙江人民美术出版社,2013.

[8] 文丘里.建筑的复杂性与矛盾性[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2017:38.

[9] 李静波,戴志中.Poché:内外之间的“厚性”陈述[J].新建筑,2014(6):94-97.

[10] 郭熙.林泉高致[M].济南:山东画报出版社,2010.

[11] 陈从周.说园[M].上海:同济大学出版社,2007.

[12] 崔柳.不确定性与复杂性:从拉·维莱特公园到当斯维尔公园[J].景观设计学,2016,4(2):50-61.

[13] KOOLHAAS R, MAU B, WERLEMANN H. S. M. L. XL[M]. New York: Monacelli Press, 1998: 923.

[14] BALJON L. Designing Parks: An Examination of Contemporary Approaches to Design in Landscape Architecture[M]. California: Garden Art Press, 1992.

[15] 亚历山大.城市并非树形[J].严小婴,译.建筑师,1985(6):206-224.

[16] 林玉莲,胡正凡.环境心理学[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[17] 程超.表皮的透明性:对斯坦因别墅的另一种解读[J].建筑师,2004(4):20-24.

[18] 黑格尔.自然哲学[M].梁志学,译.北京:商务印书馆,1997:39-42,47-51,55-60.

[19] MOHOLY-NAGY L. Vision in Motion[M]. Chicago: Paul Theobald and Co, 1947.

[20] 吕道文.黑格尔的时间空间观念初探[J].大学物理,2010,29(10):41-46,54.

[21] 冯纪忠.时空转换:中国古代诗歌和方塔园的设计[J].世界建筑导报,2008(3):24.

[22] WALDHEIM C. The Landscape Urbanism Reader[M]. New York: Princeton Architectural Press, 2006: 7-18.

[23] 崔柳,李雄.共时性、历时性时空观于风景园林学设计研究的启示[J].中国园林,2014,30(9):63-66.

[24] 吉鲁特,英霍夫.当代景观思考[M].卓百会,郑振婷,郑晓笛,译.北京:中国建筑工业出版社,2019:241.

[25] 谭敏洁,郭巍.城—园二元论的反思与探究:基于拉维莱特公园的分析研究[C]//中国风景园林学会.中国风景园林学会2017年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2017:5.

[26] 杨锐.景观都市主义的理论与实践探讨[J].中国园林,2009,25(10):60-63.

[27] 司空图.二十四诗品[M].杭州:浙江古籍出版社,2013:39.

[28] MOORE C W, MITCHELL W J, JR W T. The Poetics of Gardens[M]. Cambridge: The MIT Press, 1993.

[29] 宗白华.宗白华全集(第三卷)[M].合肥:安徽教育出版社,2008:329.

版面预览

文章编辑 肖书文 刘昱霏

微信编辑 刘芝若

微信校对 刘昱霏

审核 曹娟

声明

本文版权归本文作者所有

未经允许禁止转载

如需转载请与后台联系欢迎转发

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

11

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区