- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

风景园林杂志 · 2021-05-06 17:16:31

专题提出

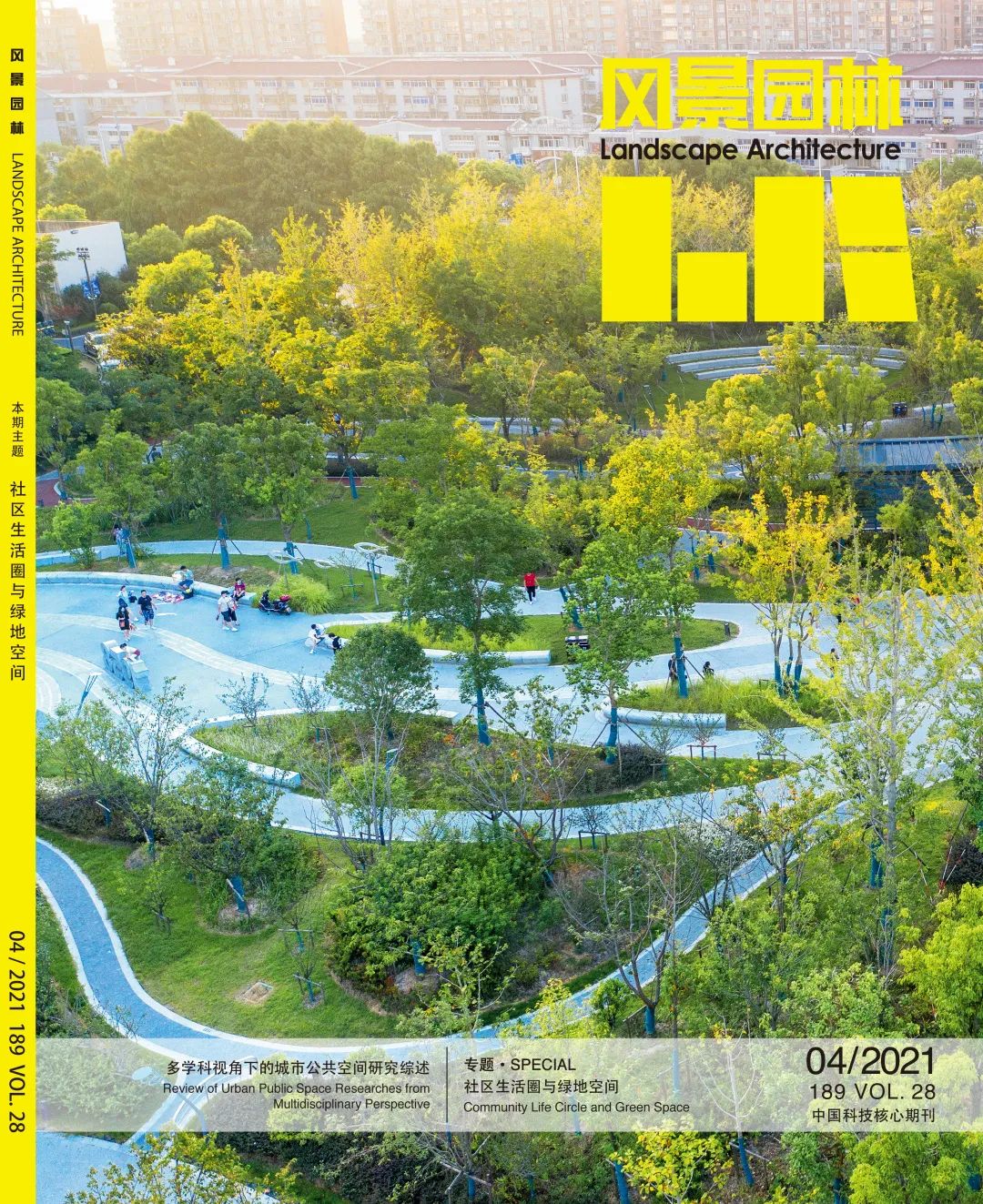

《风景园林》2021-04期中多位学者围绕社区生活圈与绿地空间专题展开研究(详情请见本期专题导读),为丰富本期的活跃度,特邀请本期作者和行业内其他研究相关领域的学者参与专栏讨论,望本期学者们的针对性的回答可为社区生活圈与绿地空间提供更广阔的视角和参考。

专题主持人

金云峰

同济大学建筑与城市规划学院景观学系副系主任、教授、博士生导师 / 高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室 / 生态化城市设计国际合作联合实验室 / 上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室 / 本刊编委 / 研究方向为风景园林规划设计方法与技术、景观更新与公共空间、绿地系统与公园城市、自然保护地与文化旅游规划、中外园林与现代景观

[1] 金云峰,万亿,周向频,陈静.“人民城市”理念的大都市社区生活圈公共绿地多维度精明规划[J].风景园林,2021,28(4):10-14.

[2] 金云峰,陶楠.国土空间规划体系下风景园林规划研究[J].风景园林,2020,27(1):19-24.

[3] 金云峰,李宣谕,王俊祺,沈洁.存量规划中大型公共空间更新的公众参与机制研究:以美国东海岸防灾项目为例[J].风景园林,2019,26(5):71-76.

胡一可

博士 / 天津大学建筑学院副教授、博士生导师 / 本刊特约编辑 / 研究方向为风景园林规划与设计、城乡公共空间与人群行为、风景旅游区规划设计

[1] 胡一可,丁梦月.城市社区绿地空间研究进展[J].风景园林,2021,28(4):21-26.

[2] 王志强,胡一可,王垒.空间—行为关联视角下的社区街道空间微更新研究:以天津市西北角回民社区为例[J].风景园林,2018,25(10):98-103.

翟宇佳

博士 / 同济大学建筑与城市规划学院景观学系副教授、硕士生导师 / 主要研究方向为环境行为学、游憩行为大数据、城市公园与健康

[1] 翟宇佳.促进老年人散步行为的城市公园设计特征研究:基于内容分析法初探[J].风景园林,2016(7):121-128.

特邀嘉宾

(按姓氏拼音排序)

杜伊

西安建筑科技大学建筑学院在站博士后 / 研究方向为城市绿地与开放空间规划与公平性

[1] 杜伊,刘文婷,常子晗,刘晖.面向社区生活圈共享的公园绿地微区位分配公平性研究[J].风景园林,2021,28(4):40-45.

李翅

博士 / 北京林业大学园林学院教授,博士生导师 / 研究方向为韧性城市与区域空间发展、国土空间规划与城市设计、绿色社区与低影响开发

[1] 李翅,赵凯茜,高梦瑶,冯一凡.“城市人”理念下大型居住社区生活圈优化途径[J].风景园林,2021,28(4):27-33.

[2] 李翅.对城市“绿色出行”的思考[J].风景园林,2012(6):154-155.

刘佳燕

博士 / 清华大学建筑学院副教授 / 研究方向为城乡社会规划、社区规划与住房研究、可持续城市更新

[1] 刘佳燕,李宜静.社区综合体规建管一体化优化策略研究:基于社区生活圈和整体治理视角[J].风景园林,2021,28(4):15-20.

盛强

博士 / 北京交通大学建筑与艺术学院副教授 / 研究方向为城市设计、建筑设计、空间句法

[1] 盛强,胡彦学,宋阳.空间形态与绿化因素对夏季胡同居民社会聚集的影响[J].风景园林,2019,26(6):23-28.

张灵珠

博士 / 同济大学建筑与城市规划学院助理教授 / 研究方向为城市设计、三维空间网络分析及城市形态与活力

[1] 张灵珠,崔敏榆,晴安蓝.高密度城市休憩用地(开放空间)可达性的人本视角评价:以香港为例[J].风景园林,2021,28(4):34-39.

[2] 叶宇,黄鎔,张灵珠*.多源数据与深度学习支持下的人本城市设计:以上海苏州河两岸城市绿道规划研究为例[J].风景园林,2021,28(1):39-45.

[3] 叶宇,张灵珠*,颜文涛,曾伟.街道绿化品质的人本视角测度框架:基于百度街景数据和机器学习的大规模分析[J].风景园林,2018,25(8):24-29.

问题一

金云峰、胡一可、翟宇佳:

本期专题是社区生活圈与绿地空间,怎样界定社区生活圈的范围?如何理解这两者的关系?

嘉宾讨论

杜伊:

目前界定社区生活圈范围的方式大致可以总结为两种类型。第一种主要基于行政管理单元,上海、哈尔滨等城市在社区生活圈规划中基于街道单元划分生活圈,广州番禺实践则根据生活圈半径的本土化研究,优化调整街道单元范围作为生活圈范围。这种方式主要以规划实践为导向,其研究主体是“空间”,有利于对接现有空间规划体系。第二种主要基于时间地理学,使用GPS、POI、手机信令等数据分析居民日常行为空间,以此为依据划分社区生活圈。这种方式主要以理论拓展为导向,其研究主体是“行为+空间”,更有利于真实生活圈范围的界定。

在第一种界定社区生活圈范围的方式中,绿地空间仍是基于绿地分类分级及设定服务半径的规划方法,配合社区生活圈公共服务的完善。从规划技术指标可以看出,诸多城市已制定的社区生活圈规划导则及《城市居住区规划设计标准GB50180-2018》中均采用这一方式,但该方式仅能保障社区级绿地空间的均等分配,并未兼顾考虑社区生活圈内部居民及其行为差异性;而第二种界定社区生活圈范围的方式,理论上可以发掘社区群体日常在选择绿地问题上的行为偏好差异以及行为空间差异,有助于更精准地分配不同等级的绿地空间,但目前亟待更多社区规划、微更新项目的实践应用。总体来说,绿地空间是社区生活圈公共服务完善不可或缺的部分,首先需要保障社区生活圈绿地空间的均等分配,在此基础上可进一步分析生活圈内部的群体差异性,实现公平分配。不同城市需根据其发展阶段选择适合的方式进行社区生活圈范围的界定。

向上滑动查看完整内容

李翅:

社区是人们生活的最重要的空间,也是城市管治的最基本单元。快速城市化、高度老龄化、高流动性、高异质性等带来社区诉求的演变,社会经济发展激发人民对美好生活的更多向往,复杂多元的城市运行也对社区提出了多场景应对要求。

社区生活圈从人们出行时间来看,可以分为十五分钟生活圈、十分钟生活圈和五分钟生活圈三个层级。社区生活圈的构建主要从社区居民的需求入手,通过渐进式、小规模的环境改善,聚焦有机更新和精明增长,实施智慧化的社区管理,并且注重培育居民的公众参与意识,形成具有凝聚力的归属感,达到可持续的健康社区发展。而社区绿地空间是一个内涵相对确定但不断被拓展的概念,具有公共属性,是提供生态、健康、防灾避险、休闲游憩等服务的绿色基础设施;在生活圈理念下,社区绿地的内涵较传统物质空间的定义更加重视居民的需求与体验,成为融合日常游憩、社会交流、健康愉悦的公共场所,以及应对紧急状态下的韧性空间。

刘佳燕:

通常而言,社区生活圈指步行15分钟范围的邻里生活区,拥有多元便捷的日常生活服务、步行友好的出行系统、舒适生态的宜居环境,以及和睦友好的邻里氛围。

绿地空间是社区生活圈的重要组成要素。以前我们往往聚焦于城市和区域层级的大尺度绿色空间,而忽视了社区层级的小微绿地。事实证明,后者不仅是城市绿色生态网络中不可或缺的组成部分,而且在通过绿色激发社会、经济与生态的复合效益方面能发挥更加突出的作用,例如通过下楼即可达的绿色空间吸引人们出门活动,提高身体机能,促进邻里交往;通过居民共同参与社区花园营造,增进社区生态意识,强化社会联结和场所认同;通过疗愈花园等特色化、功能化的绿色景观营造,塑造在地自然的康疗场所,提升空间特色化和可识别性。

另一方面,社区生活圈通过多元化生活空间和资源的整合营造,例如将社区公园和中小学、养老服务设施临近设置,将绿色空间与室外文体休闲场所结合设置,能为绿地的使用提供更多人流和交互的可能,促进自然与人文活力交融,进一步提升社区魅力。

张灵珠:

社区生活圈的界定需关注各年龄段人群的出行便利范围。绿地空间中使用最为频繁的是邻近住所的小型绿地,因此社区生活圈的规划应面向生活空间,打破功能用地的界限,考虑绿地空间的实际步行可达性。绿地空间的配置则应从供给角度转向需求角度,满足社区生活圈内居民日常活动需求。对城市规划师和设计师来说,如何配置绿地空间,以使它们和居民的日常步行路线相关联具有重要意义,人们在上班或上学途中,可能会经过这些小型绿地用地,这些空间会影响使用者的非正式会面,从而影响居民的社交生活。

问题二

金云峰、胡一可、翟宇佳:

当前社区、社区生活圈成为热点,风景园林学科能做些什么?

嘉宾讨论

李翅:

风景园林学将高品质社区空间营建作为社区生活圈的研究目标,能够从公共服务设施配置、绿色公共空间、街区尺度、路网密度等具体方面为社区生活圈提供优化途径,如绿色空间更新途径、功能布局途径、城市路网激活途径等;进一步地,能够充分发挥空间规划设计的学科优势,构建尺度宜人的绿色开放空间体系、便捷的交通体系和功能合理、布局完善的公共服务体系,满足不同层级的社区生活圈需求。

问题三

金云峰、胡一可、翟宇佳:

请谈谈对社区绿地空间服务效率和公平性的看法。

嘉宾讨论

李翅:

社区绿地空间服务效率和公平性均是社区可持续发展的重点。一方面,应该考虑社区绿地在空间布局中公平的可达性,另一方面,要考虑不同年龄段对绿地空间的差异化需求,同时打破消极空间和不合理设置的私人领域,避免对公共绿地使用效率造成不良影响。更加有效、更具公平性的绿地空间应该致力于促进社区人口就业、提升社区公共服务水平、倡导低碳出行方式,未来应该被规划设计者所重视。

刘佳燕:

从空间布局而言,注重社区绿地作为“微基建”设施均衡配置的公平性;从公共性而言,社区绿地作为城市公共空间,不同于门禁小区中的内向型绿地,应面向所有人群开放可达;从公共效用而言,可用、可赏、可游的互动,应避免过多的隔离型绿地,而更多创造人们在其中可赏、可游、可憩、可玩、可植的互动型空间,让绿色真正融入日常生活。

盛强:

随着我国大城市建设进入减量提质阶段,特别是近期疫情影响下,城市绿地的供给和需求都有显著提升。但从空间分布公平性和使用效率来看,现有的规划设计方法往往仅局限于在一定统计范围内保证量的供给与平衡,且不说这个圈层(如15分钟生活圈)划的比较大,毕竟越大越容易平衡,由于缺乏对居民日常出行空间分布模式的考虑,已有的绿地空间使用效率往往存在较大差异,在郊区中,只见绿不见人的现象较为普遍。因此,在现有的规划设计中急需分析各类小区居民出行行为与绿地空间使用效率的关联,提升使用效率、控制建设成本。

扩展阅读

[1] 金云峰,万亿,周向频,陈静.“人民城市”理念的大都市社区生活圈公共绿地多维度精明规划[J].风景园林,2021,28(4):10-14.

[2] 金云峰,陶楠.国土空间规划体系下风景园林规划研究[J].风景园林,2020,27(1):19-24.

[3] 金云峰,李宣谕,王俊祺,沈洁.存量规划中大型公共空间更新的公众参与机制研究:以美国东海岸防灾项目为例[J].风景园林,2019,26(5):71-76.

[4] 胡一可,丁梦月.城市社区绿地空间研究进展[J].风景园林,2021,28(4):21-26.

[5] 王志强,胡一可,王垒.空间—行为关联视角下的社区街道空间微更新研究:以天津市西北角回民社区为例[J].风景园林,2018,25(10):98-103.

[6] 翟宇佳.促进老年人散步行为的城市公园设计特征研究:基于内容分析法初探[J].风景园林,2016(7):121-128.

[7] 杜伊,刘文婷,常子晗,刘晖.面向社区生活圈共享的公园绿地微区位分配公平性研究[J].风景园林,2021,28(4):40-45.

[8] 李翅,赵凯茜,高梦瑶,冯一凡.“城市人”理念下大型居住社区生活圈优化途径[J].风景园林,2021,28(4):27-33.

[9] 李翅.对城市“绿色出行”的思考[J].风景园林,2012(6):154-155.

[10] 刘佳燕,李宜静.社区综合体规建管一体化优化策略研究:基于社区生活圈和整体治理视角[J].风景园林,2021,28(4):15-20.

[11] 盛强,胡彦学,宋阳.空间形态与绿化因素对夏季胡同居民社会聚集的影响[J].风景园林,2019,26(6):23-28.

[12] 张灵珠,崔敏榆,晴安蓝.高密度城市休憩用地(开放空间)可达性的人本视角评价:以香港为例[J].风景园林,2021,28(4):34-39.

[13] 叶宇,黄鎔,张灵珠*.多源数据与深度学习支持下的人本城市设计:以上海苏州河两岸城市绿道规划研究为例[J].风景园林,2021,28(1):39-45.

[14] 叶宇,张灵珠*,颜文涛,曾伟.街道绿化品质的人本视角测度框架:基于百度街景数据和机器学习的大规模分析[J].风景园林,2018,25(8):24-29.

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

11

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区