- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

风景园林杂志 · 2021-02-26 16:46:30

北京城市绿心森林公园:创新的绿色综合体

在北京城市副中心的一带一轴交汇处,一处彰显东方智慧和展示生态文明的市民活力中心——“城市绿心森林公园”(以下简称绿心)已于2020年9月底正式开园亮相。

北京市园林古建设计研究院有限公司(简称北京园林院)和戴水道景观设计咨询(北京)有限公司组成的联合体在“北京城市副中心城市绿心园林绿化概念性规划设计方案国际征集”中名列前茅,北京园林院成为城市绿心森林公园总体设计及项目实施的总控单位,还负责其中若干重要地块的详细设计。

这样一个11.2 km²的绿色综合体,以生态保育核和星型环路为创新之举,为副中心打造了幸福乐享的活力中心。

《风景园林》在现场调研、与设计师座谈的基础上,采访了北京园林院绿心总设计师、北京园林院院长朱志红女士,请朱院长深入解读绿心的规划设计。

朱志红 院长

《风景园林》杂志

朱志红院长

LA:城市绿心森林公园的规划背景是怎样的?您可以谈谈是如何将上位规划要求进一步深化整合到设计方案中的吗?

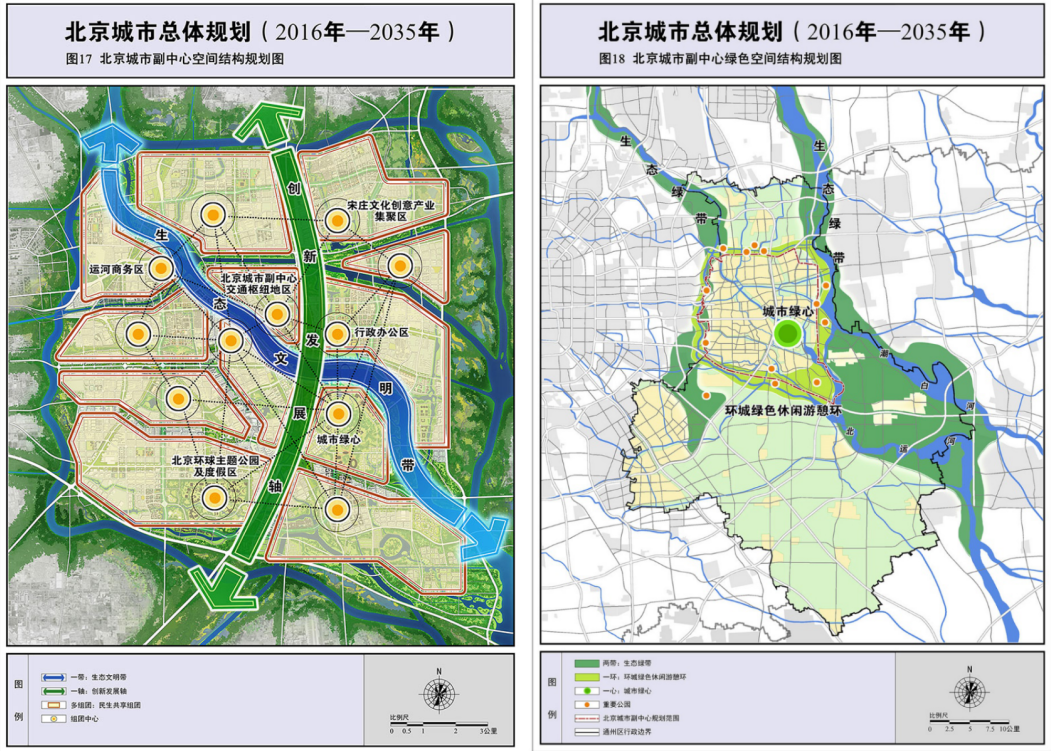

朱:根据《北京总体城市规划(2016年—2035年)》,《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年—2035年)》,北京城市副中心规划将形成“一带、一轴、多组团”的城市空间结构,以及“两带、一环、一心”的绿色空间结构。绿心作为“一心”,正位于创新发展轴和生态文明带的交汇处,也是副中心的十二个功能组团之一。上位规划要求副中心成为低碳高效的绿色城市、蓝绿交织的森林城市、自然生态的海绵城市、智能融合的智慧城市、古今同辉的人文城市、公平普惠的宜居城市,而这些要求,在绿心也都得到了体现。设计师将绿心打造成了开放共享的市民活力中心、多元体验的生活风尚中心、科学有序的生态治理示范、永续生长的生态城市森林、东方智慧的特色文化名片。这些理念,都成为绿心的真实写照。

北京城市总体规划(2016年—2035年)

绿心作为一个11.2 km²的绿色综合体,由三大建筑、预留建设组团、绿地、水系等组成,市政道路纵横贯穿其中。各要素之所以可以组成独立又有机相关的整体,同时成为融合于副中心的绿色之心,绿心独特的绿色空间结构发挥了重要作用。在规划构思的时候,创新性地提出用一个生态景观环贯通园区各部分,成为大尺度绿色空间的主体结构线。这个环后来发展演化成为星型主路,恰好将东方化工厂这一工业棕地环绕其中,并提出生态保育核的概念,将不利于开展游憩活动的空间创新性地布局为生态保育核,让植物在这里自然的生长,并营造多样动物栖息生境,为小动物、鸟类提供生活的空间。场地最外围是森林游憩环,其与生态保育核之间布置密植乔灌木的绿化隔离带,减少人为活动对动物栖息空间的干扰。城市绿心森林公园的拟同心圆结构,使得这一被市政道路和建设组团分割破碎的场地联系成为有机的整体,并形成环状展开的序列空间,重新构建了大尺度的绿色空间的秩序结构。

城市绿心森林公园空间结构

这一空间结构是与城市绿心的控规磨合而成的。控规确定了城市绿心五大功能组团的初步布局,绿色空间的环状同心圆结构不仅整合了尺度巨大的绿地,同时将城市绿心的建设组团、市政道路、绿地整合为结构清晰的绿色综合体。

生态保育核实景©赵书笛

星型环路

森林游憩环的功能布局充分考虑了绿心建设组团的功能定位。结合建设组团文化中心、市民中心、体育中心等定位,同时结合场地的海绵功能特点,设计将森林游憩环细分为五区——文化区、市民区、体育区、雨洪区、科普区。这样的分区既是对场地原址条件的呼应,也使得绿地与建设组团的功能进一步加强和互补,更好地服务于市民活动,打造生态、活力、文化交相融合的综合体。

慢跑专用道

城市绿心森林公园由内至外的空间功能与生态结构进行耦合,中心保育核生态功能最强,游憩功能最弱,从内到外辐射,游憩功能逐渐加强,整个场地沿同心圆结构从内到外按照生态—游憩—活力功能依次展开。

公园西侧规划中的六环路景观带、北侧现存的大运河文化带和运河故道景观带共同构成了绿心极富地域文化特色的“三带”结构。

LA:北京园林院在此次城市绿心森林公园规划设计中牵头带领8家设计院共同完成设计工作,此次任务最大的难点是什么?

朱:城市绿心用地规模较大,功能复杂,参与规划与设计工作的单位较多。景观总体设计方案对众多设计单位的设计控制作用尤为重要。北京园林院和戴水道公司联合在方案征集阶段获得优胜,在此基础上,北京园林院与北京市园林绿化局和北投集团一起完成了总体设计方案。重新提炼方案的理念和创新点,结合落地实施进一步梳理场地特点、明确总体竖向控制、交通组织、功能布局、设施指标等关键内容。并根据多家设计单位分工完成详细设计的工作特点,提出设计工作的控制要求,保证在众多设计单位参与设计、众多施工单位组织实施的条件下,让城市绿心的建设实现总体规划设计方案所设定的愿景和目标。

作为总控单位,北京园林院还有一项更重要的工作就是外联与内协。首先要解决与其他专业的配合。需要协调的部门非常多,包括轨道、交通、大市政、建筑、水务、铁路、军管设施等。需要确定相互之间的工作界面,一次次沟通专业间互提的设计条件并逐步达成共识。在绿心,从控规整合到建筑、市政、水利、园林的建设,设计师们真正做到了“风景园林专业先行”。比如与市政协调,保证了市政路以平滑弯曲的园路形式存在于绿心之中,同时为营造林中穿行的效果,路中均设置了比较宽的隔离带,中央分隔带最宽的地方甚至达70 m。再如位于园区北门附近的规划地铁站,原本由于规划组团的调整取消也要随之取消,但由于设计师们的坚持保留了下来,规划成为一个专为大尺度绿色空间设置的地铁站。

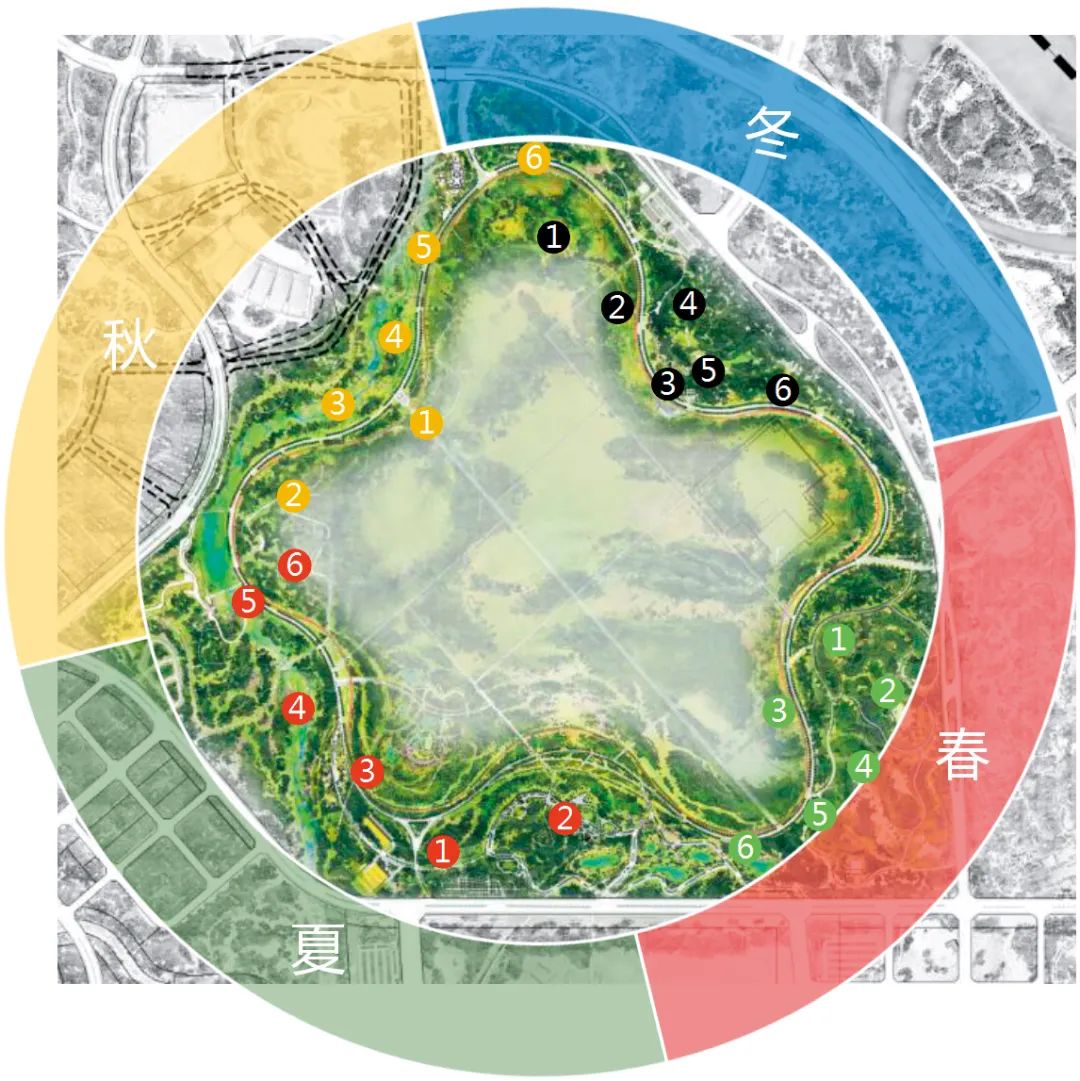

园路与中央分隔带

在园林设计单位内部协调时,需要将总体设计思路共享给其他8家主要设计单位,例如生态理念如何贯穿到每个地块和区域、如何共同保证生态结构的完整性以及如何统一全园的文化表达等。面对以上难点,北京园林院制定了详细的深化设计导则和设计标准,形成有效沟通管理机制,所有参与设计单位在统一的标准和协调机制下共同工作。例如二十四节气林窗是24个景观节点,分布在各设计单位的用地范围,北京园林院划定24个节气节点的布局和植物季相控制,要求统一以符合节气文化特色的森林植物景观呈现节点景观形象,各设计单位发挥创作能动性,深化节气文化和景观表达方式。在这种统一控制和激励创新相结合的工作机制下,充分发挥了各设计单位的创作积极性,共同创造美好愿景。

二十四节气景点分布图

芒种勤耕景点中的水车与水塘

各节气景点统一表达形式的玉璧

节气树与节气港湾

LA:城市绿心森林公园哪些景点的设计最具挑战性?设计过程中有哪些有趣的故事可以分享给设计师吗?

朱:生态保育核的设计对策是设计师们首要解决的一个比较复杂的问题。生态保育核原是被污染的工业废弃地,规划建设成为可供动植物栖息并对环境没有危害的绿色空间,并保留现状一部分的荒野景观。这一目标的实现,需要创新性地提出针对性的措施和细致的实施方案。另外,在现场施工时不能过度扰动地上地下的现状物,也对设计提出了更高的挑战。其次,设计师们以往的设计经验和知识储备大多围绕满足游人的游憩需求方向,而生态保育核是小动物的自由栖息地,是植物实现自然演替的空间,这一新的设计内容提出了有别于传统设计项目的巨大挑战。在设计过程中,设计师们与行业专家共同研讨场地的生态修复策略,并咨询了动物学专家,研究了动物的习性和所喜爱的环境,同时开展了场地的动物观察监测,下一步会持续开展相关工作,不断积累经验,为风景园林项目的生态创新提供实践依据。

星型环路宽度的确定也经过了多方面考量。在注重游览路林荫覆盖、保障游览舒适性的前提下,城市绿心的主园路坚持确定了11 m的总宽度。在参考了奥林匹克森林公园的经验,同时考虑到建成后开展群众跑步健身活动、通行多种交通工具及满足公园管理等多种需求后,设计师们认为大尺度城市绿心的主园路须创新设计,坚持以人为中心的设计原则,既满足林荫覆盖的舒适性要求,同时有机衔接绿心内部市政路,满足多种游园活动和管理需求,最终确定主路宽11 m,采用“8+3”的结构形式兼顾林荫覆盖的需求。8 m路可以通行自行车和管理车辆,可衔接城市绿道,为开展城市马拉松运动提供可能。8 m路和3 m路之间设置绿化带,既保证完美的视觉效果,也满足了林荫路的设计需求,提升了游览舒适度。

公园星型环路

另一个值得分享的是运河故道的景观设计。如何表达运河故道的景观和文化是城市绿心森林公园创作的其中一个重要难题。设计参考了《潞河督运图》画轴的建筑、船只、街道、农田、码头等内容,提炼出与运河相关的文化元素。在景观水源不足的情况下,结合园区蓄涝和雨水汇集的需求,局部设计平浅开阔的水面,保留了运河开阔的视觉效果,更多地选用古朴质感的筑岸材料,营造出作为遗址的沧桑感,让市民在深入运河两岸游览时,沉浸在大运河文化的氛围中,体味到运河文化的变迁。

运河故道

工业遗址改造和保留也是绿心的特色景观设计之一。工厂拆迁后的建筑遗存、原有的大杨树,不仅传承了时代记忆,见证了城市绿心从杂乱的低端产业厂房到城市森林的变迁过程,同时融入新景观中,创造出更有意义的、为人活动使用的功能性空间。

工业艺术再生的南门区©郭建华

工业遗址改造为儿童活动场地

LA:城市绿心森林公园作为城市副中心的城市客厅,已成为了生态修复、文化传承、市民共享等多方面融合的“绿色综合体”,在未来10~30年绿心将还会有怎样的变化?将怎样发挥更大的价值?

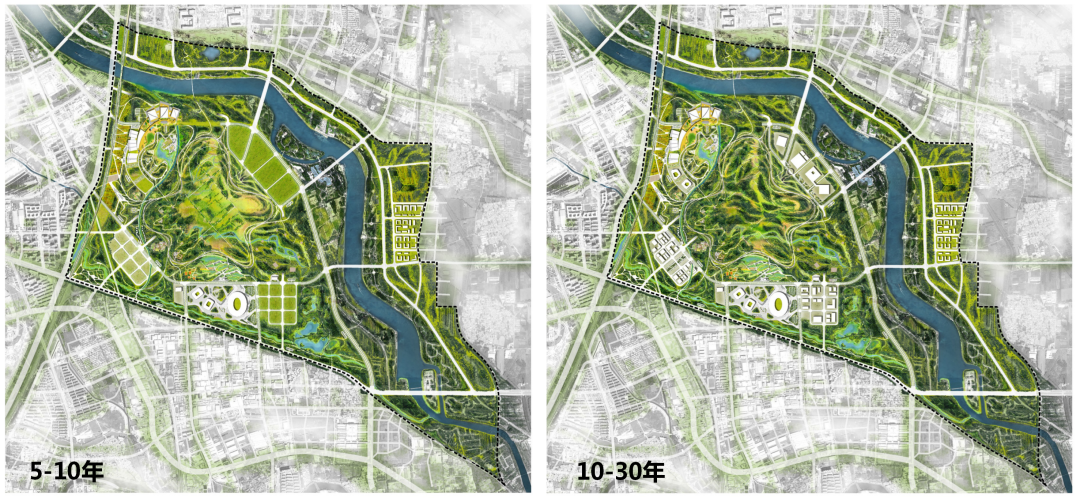

朱:由于北京城市副中心的建设处于初期,绿心周边的城市配套设施不完善,作为成长型公园,绿心的园林景观规划中强调了“留弹性”的原则,为生态修复留弹性空间,为游憩活动留弹性空间,为文化积淀留弹性空间。绿心将在未来持续发展完善。

绿心已建设完成的近自然的森林基底将持续完善森林结构,构建多元生境的自然生态群落将发挥更强的生态效益,成为更多小动物及鸟类的栖息地。

樱花庭院与蓄涝景观湖©首都建设报马文晓

多样的自然生态群落

绿心绿色空间的分区布局均与周边城市组团的功能相结合,与保留建设组团的功能互补,未来随着建设组团的完善,绿心将真正成为开放共享的市民活力中心。

与体育组团相互配合的市民活动场地

可以预见,在未来的10~30年,绿心将成为永续生长的城市森林,满足市民运动休闲、文化交往和旅游观光的多样需求,并呈现万亩城市森林、百万乔灌树木、百种乡土植物、二十四节气林窗、四季景观大道的怡人景象。

城市绿心森林公园效果图

未来10~30年绿心平面图

LA:谢谢朱院长。绿心的建设,为也让我们再一次看到了北京城市建设的闪光进程以及北京园林院的创新、用心之举。希望绿心在副中心真正成为森林之心!

设计单位:

总体设计协调单位、四地块及七地块深化设计:北京市园林古建设计研究院有限公司

一地块深化设计:北京北林地景园林规划设计院有限责任公司

二地块深化设计:中外园林建设有限公司&怡境师有限公司/HASSELL Limited

三地块深化设计:北京市建筑设计研究院有限公司及法国TER(岱禾)景观与城市规划设计事务所(Agenceter)

五地块深化设计:中国城市规划设计研究院

六地块深化设计:北京山水心源景观设计院有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司

本次访谈内容刊登于《风景园林》2021年第02期P34-38

版面预览

采编 刘昱霏 曹娟

图片 除注明外,图纸由北京园林院提供,照片由曹扬摄影

微信编辑 刘昱霏

审核 曹娟

声明

本文版权归本文作者所有

未经允许禁止转载

如需转载请与后台联系

欢迎转发

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

9

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区