- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

临时杂志 · 2020-12-17 09:16:08

“先来后到”是《临时》己亥猪年的专访计划。

“先来”重在追寻前辈建筑师真实的思想根源。

“后到”呈现的是后辈建筑师此时的所想所做。

“后到”第七期嘉宾:在建筑

告别打工的日子。

临时工: 之前的学习和工作一直是在国内吗?

刘昆朋: 对,我一直在国内读书,然后在独立事务所工作了不到四年,后来在设计院又工作了两年。期间利用业余时间做了两个改造项目:老家的房子和北京的一个四合院。正好那个四合院离我上班的地方挺近的,中午吃完饭或者下班了直接就能去工地看看。

临时工: 后来为什么有胆量出来全职做独立建筑师了呢?

刘昆朋: 去了设计院工作一段时间后自然就有这种想法了吧。一开始是觉得自己会有机会做一些好项目。但你会发现:挺难的,那个机会你是掌控不了的。我觉得还是体制的问题,设计院的项目大体分两种,一种是地产项目,一种是政府项目。在这两种项目里面,普通建筑设计师基本上是没有话语权的。我工作的设计院是做政府项目多一些,但你又不是大师,我们做的工作可能就是在执行领导的意志而已。我们在新疆做一个项目,想要尊重当地的文化,所以把哈萨克族的毡房转化了一下,结果领导说:不要这个,我们天天看毡房,我们就是要和北京上海一样现代化的建筑。领导意图很明确,你要改就能接着做,你要不改,这个项目你就没办法再参与了。所以就觉得不是自己想要的状态,就出来了。

新疆某地五馆一中心

临时工: 刚开始也会不适应吧?比如一个人要承担和面对一堆事情……

刘昆朋: 我爱人舒怡也在帮忙,她还在事务所上班,不太商业的项目她都会一起参与讨论,具体工作由我来做,所以舒怡算是半个人(笑)。其实做设计吧……如果一个人闷头做是会有很多问题,比如会陷入自我感动……这个时候就一定要有个人过来给你提提意见,哪怕你当时出于自尊心无法接受,过了一天,反过来再想,觉得是有道理的。当然中间肯定会争吵,谁强硬一些,谁就占主导(笑)。

实用主义的家(餐厅)

实用主义的家(卧室)

临时工: 事务所成立两年以来的状态肯定有好有坏吧?

刘昆朋: 很不稳定。可能前俩月没活儿就觉得坚持不下去了,过俩月又突然来好几个活儿,就觉得前途一片光明(笑)。所以起伏一直很大。我觉得比较好的是有一些感兴趣的项目在做,又有一些商业项目在支撑和养活自己。做商业项目我就不太较真了,但会有自己的底线。不过再好的项目还是会遇到一些意想不到的障碍。比如有个私人住宅项目,业主是生意人,虽然没受过艺术的训练,但是好学又爱听取意见,特别尊重建筑师,所以有一定自由度, 但他找了个算命先生来看风水……先生说这棵老树不能包在院子里,但我的设计就是从这棵树来的(笑)。反正算命先生也是一道坎儿……

正在施工的住宅项目

临时工: 现在自己空闲下来阅读和思考的时间还有吗?

刘昆朋: 越来越少,主要也是要在家带孩子(笑)。

临时工: 孩子多大了?一边开事务所一边养孩子压力大么?

刘昆朋: 孩子两岁八个月了。想开了就没压力了。我觉得小孩子有他自己的天赋吧,不可能是无限度的,不该对他过分要求。本来他只能考上普通学校,非要逼他考上最好的学校,对他来说太痛苦了。这种比较是无底线的,就算他考上名牌大学,还可以把他和学校里最优秀的人去比。再往后呢?和诺贝尔奖得主比么?我觉得就是顺其自然吧,希望他能发现自己感兴趣的事情。

临时工: 建筑师的自我培养是不是也该这样?顺其自然比较好,没必要和别人比较?

刘昆朋: 我赞同。我基本上从来不会用自己的标准去评价或者批评别人,也不太会被别人的标准影响。比如我接受低物欲的生活,但有些人就是喜欢奢华的生活,我没有办法去要求所有人都一样。就算是学术的话,每个人经历不同,受教育不同,感兴趣的东西也不一样。 不可能用一种标准去评判,多样比较好。自己达到自己的标准和要求比较重要。

拥抱现实、勇于尝试,慢慢建立自己相信的标准。

临时工: 你认为建筑师该如何权衡个人、业主和市场的趣味?

刘昆朋: 首先自己开事务所肯定会面临“生存”问题。我现在接的大部分项目也是商业项目,不可能有那么多机会去做可以“乱来”的项目。所以我们必须要考虑业主的商业需求。至于个人的趣味,如果业主足够支持那可以做。但如果是一个商业项目有商业定位,要考虑市场的取向,就要摒弃个人趣味。其实我也不是特别坚持的人,有机会就做,没有机会就算了(笑)。因为我理解业主投资一个项目要回收成本和盈利,面临的压力也是很大的。不可能让别人为了我的理想去买单。我上研究生的时候老师说过一句话叫“没有颜色,只有材料”。但你真实开始做项目的时候就发现不能只站在建筑师的角度来做判断。我之前做过一个民宿项目,预算有限,业主要求贴壁纸来提升色彩和氛围,开始我很排斥,我也没办法说服业主不用墙纸,最后效果如果不从建筑学的角度来讨论只从视觉角度看,我自己觉得还挺好的。

贴壁纸的室内

临时工: 可以说你的建筑观算是比较“实用”的么?

刘昆朋: 至少与人的日常生活密切相关的建筑是的。我看到很多老房子时就会特别感动。我不觉得老房子有多么深的哲学思考,但是它在解决问题,而且解决方式很有智慧,那种东西会打动我。当然很多建筑大师认为做设计不应该只从问题出发,这我也认同,如果既解决了问题又能实现其它方面的价值那就更好了。你的需求是一个真实的需求,基于真实去解决材料和建造以及人的感情的问题,我觉得会产生一个很好的设计,当然你得解决得足够巧妙。可能一个问题有十个解,你想出的不一定是最优解。但解不好不能怪这个问题本身,只能怪自己能力不够。我读研究生的时候写过一篇作业叫“建筑本体性”。当时也是瞎写,完全不懂。现在其实也不敢说懂太多,但反正思考的就是建筑师存在的意义是什么。我觉得,就是要用建筑师的空间、材料、结构、构造知识和创造力去面对现在的、本土的、真实的世界。

父母宅

临时工: 你认为建筑师应该尽早确立自己的建筑观吗?

刘昆朋: 我觉得建筑师也是分很多种。其实我特别羡慕日本建筑师,特别早就把所有事情都想明白了,不知道他们怎么做到的。比如筱原一男,几个阶段整整齐齐,和做实验一样:第一阶段研究日本传统建筑,“白之家”影响了那么多建筑师;第二阶段是完全现代的方盒子,关注点都在灰空间上,把日本传统建筑的那些阳台、走廊、屋檐转化进来;第三阶段就开始拥抱都市的混沌和矛盾。 每个阶段都是这个想清楚了就到此为止,进入下一个阶段,价值判断特别清晰。再比如妹岛在她三十多岁的时候就已经把价值观建立得很清楚了,她一生都在执行这种价值观。 可能会有一些拓展,但不会偏离这个路径。但有些人就会变化很大,我觉得这个跟性格也有关系。可能伊东就是这种性格,建筑风格变化很大。他做过很多很世俗化的建筑,他可能觉得这个社会就是很商业化的社会,那我为什么不能基于现实做一些商业化的东西呢?主要还是看个人是不是价值观足够明确和成熟吧。 我现在也是想尽可能多尝试,还没有确定下来自己的一套标准。

接受“平常”的项目,面对“平常”的问题,养成“平常”的心。

临时工: 你认为年轻的事务所应该多参加一些竞赛吗?

刘昆朋: 我之前参加过一个竞赛获得了冠军,然后就没有然后了(笑)。自己做真实项目的时候会有很多顾虑:领导的意志、甲方的意志……做竞赛的好处就是完全基于个人的兴趣和思考,对我自己的帮助很大,找回了一点自我。不过我还是会参加真实项目的竞赛,万一赢了可以建的那种,不太会做概念的竞赛,因为我的优势也不是天马行空的想法。 这些思考即使无法立刻实现,以后也可以反映到实际项目当中。

Young Bird Plan 竞赛

临时工: 你好像对结构特别感兴趣,你认为结构对形式和空间的影响是什么?

刘昆朋: 我对卡拉特拉瓦的那种形式感过强的结构就没兴趣,可能我更欣赏发展中国家的建筑师对结构的理解,就是在一个基本结构体系下延伸和创新。我们在国内实践遇到的很多项目预算没有那么充足,现实技术操作层面也没有那么多选择余地,那通过对普通结构的巧妙利用和创新能不能做出好的作品?另一方面, 我对结构感兴趣不是出于它的美感,而是我觉得它能刺激观者的思考。就像筱原一男把房子刷白,留下混凝土柱子,那个空间给我的印象特别深。 你会觉得那个柱子特别突出,我个人的解读是在这里面我会联想到我是孤独的是自我的。或许每个人都会有这个感觉,就有些时候会觉得自己跟其他人都不太一样。结构本身的存在足以成为空间很重要的一个要素,会影响整个空间的氛围和传达的内涵。

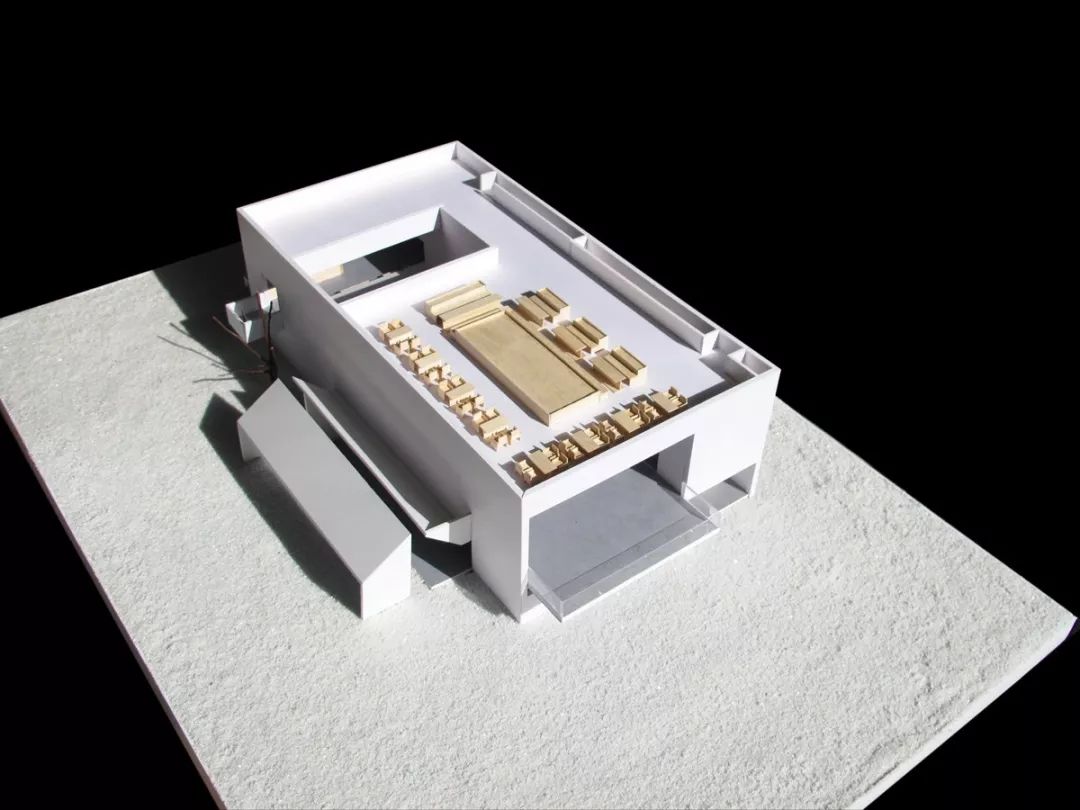

华夏图书馆竞赛(入围奖)

临时工: “坡屋顶之家”是一个家装项目吧?建筑师好像一般不太敢接家装项目?

刘昆朋: 我挺喜欢那个家装的(笑)。当初业主的诉求就是要“什么都没有”,一心要过“断舍离”的生活。房子本身是在顶层的有坡屋顶的loft,它还有好多莫名其妙的空间,我觉得改完了应该挺有意思,就接了。 其实家装本质就是简化版的住宅吧(相比建筑),有明确个人诉求,我觉得这种项目容易做出有意思的东西,找设计师的业主一般来说会有自己的想法,不满足于市场上的那些风格,经过慢慢沟通就能做出挺好的作品。后来我还去过他家,进去后就惊呆了,真的和建成的时候一模一样: 什么都没有(笑),连沙发都没有,就买了个大餐桌,卧室买了床。

坡屋顶之家

临时工: 你怎么看待“整体设计”?建筑、空间、软装的整体把控是必要的吗?

刘昆朋: 特别有必要啊,从概念到建造以及最后的软装,全都由设计师来控制的话,其实锻炼挺大的,一般情况下建筑师不会接触软装,我觉得这是建筑师缺失的关于空间整体氛围呈现的训练。只有空间真的不够,人呆不住的,有了家具、灯具、锅碗瓢盆,就有了烟火气,整个气氛就不一样了。建筑本体当然重要,空间不好,怎么做软装都不对。 建筑空间做完了,不能说跟个教堂似的,人们都来朝圣一下,主要还是给人用的嘛。所以软装是空间组成的一部分,我们是分得太开了。

临时工: 你们的“平常心”特别可贵,沉下心来做好自己的事情,保持自己的一份独立和自由,未来有没有进一步宣传和发展的打算?

刘昆朋: 和性格有关吧,我就是特认命那种(笑)。你没法和时代对抗,像之前赢过的竞赛,也是本来说要建,但后来也没盖出来。 对建筑师来说这种事情太正常了,超出自己可控制范围了,就没必要自我消耗,向前看,结合自己的状态和境遇去解决一些实际问题。我觉得理想的状态是达到一种平衡,既能养活自己和家人,但又不放弃建筑学的思考。至于未来的宣传和发展,刚开始的项目总觉得做得不太好不想发,就只在自己的公众号上发了,不过后来就有点儿后悔,宣传一下可能会有更多项目机会吧。 但过去太久了再发就像炒冷饭也没意思,就算了(笑)。这点可能不太好,互联网时代,脸皮可以厚一些。 毕竟还是要生存下去。

十院宅

团队介绍

在——在哪儿?在这;在何时?现在;在不在?存在。就像这个词一样,在建筑主张扎根中国这片土地;以现在为原点,发现过去,思考未来;以现实中存在的各种问题作为设计的重要切入点,使用较为常见的建造技术做更智慧的表达,实现积极的有质量的空间。

刘昆朋

在建筑创始合伙人,出生于河北省石家庄市,南京大学建筑学院建筑学硕士,曾任职于非常建筑、中国建筑设计咨询有限公司,2017年创立在建筑。

在建筑的手工模型

* 照片版权由在建筑授权使用。

版权声明

版权归《临时杂志》所有,

如需转载请获得授权。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

14

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区