- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

临时杂志 · 2020-12-14 09:23:28

“此时彼地” 是《临时》庚子鼠年的特别专访。

呈现“此时”疫情“彼地”建筑师的反思与感悟。

探讨设计在当下和未来所面临的挑战与契机。

“此时彼地”第一期嘉宾:Mur Mur Lab

2020年4月13日,@上海Mur Mur Lab工作室 “无能为力”,天天向上。 临时工 : 疫情期间有没有发生一些难忘的事情?

夏慕蓉 :疫情大爆发头两天,我和李智还有弯弯从桂林回来。在机场我因为一个突然疾病被送进医院做了一个小手术。进手术室之前我觉得自己要die了。手术成功后躺在病床上,一直想的也就是人与人之间的联系、画画、设计、写作以及需要花这几件事。今年我感觉对自己喜爱的事更笃定了。

李智 :疫情让我们的一些项目延迟或取消了,有些沮丧。它还让我意识到:人们根本不能依靠建筑学改变世界,好像听上去更令人沮丧了…… 临时工 : 如果建筑不能改变世界,那么建筑师还需要使命感么? 李智 :前几天我在滨江闲逛,偶然遇到一个特别舒服的长亭,叫“边园”。当时也不知道是哪位老师设计的,但就是觉得舒服,想待多久都行。不仅我喜欢,市民也喜欢。我理解的建筑师的使命感就是对得起每一位使用者。

临时工 :疫情期间的生活和工作相较于平日是低效和慢速的,会享受这种相对平缓的节奏还是会因此感到焦躁?

夏慕蓉 :疫情期间线上的工作时间的确变多了。同时我发展了自己个人杂志、花、收集杂货的爱好。跟好朋友的聊天也变多了吧,这点我倒是挺开心的。想到简爱里的一句话:“人生来含辛茹苦”。人类的任何一种灾难都是在放大这一点,对此我们无能无力却又必须保持乐观。

李智 :本来觉得会很享受那种泡一壶茶,可以在院子里坐着一下午什么也不干的状态。但事实证明我挺焦躁的,可能还是修行得不到家。

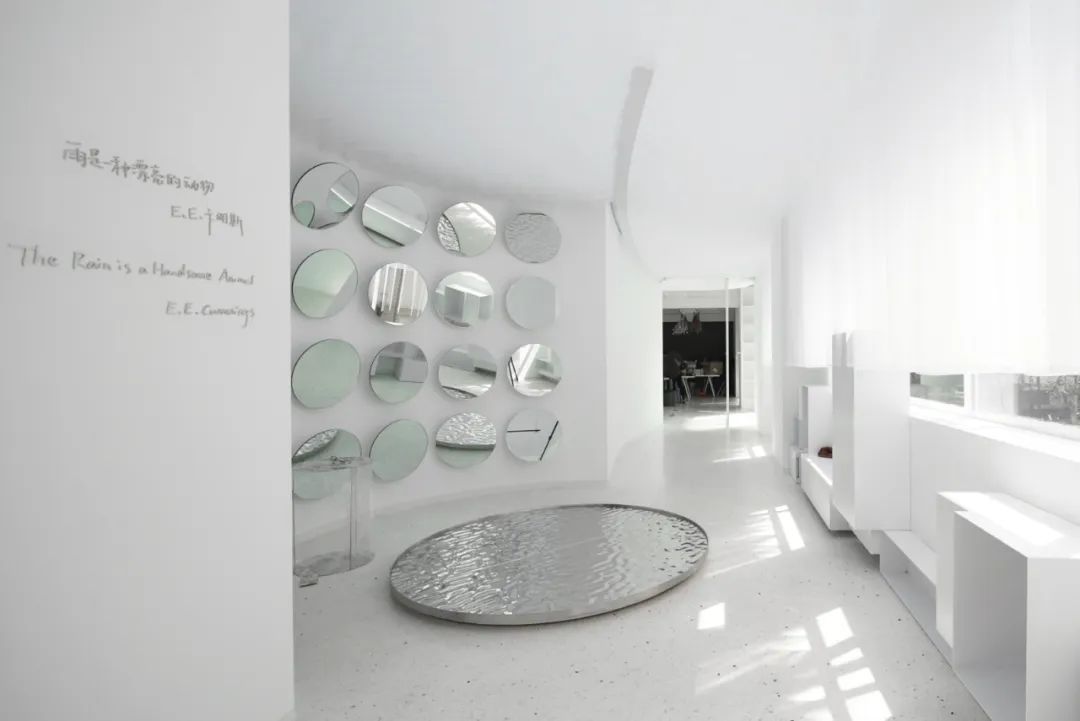

Mur Mur Lab工作室

临时工 :通过这几个月朋友圈和网上新闻的形形色色看到:人人都急于做碎片化的表达,却渐渐失去了倾听的耐心。如今我们得到信息和解读信息的模式正在慢慢改变, 表达的便捷似乎牺牲了表达的丰富和准确,如何看待这种现象?

夏慕蓉 :硬币的正反面吧,还是要乐观。如果建筑师的职责是制造坚定、美观的建筑,那就去做。互联网的碎片化等这些显见的缺点不是个人的问题,是它本身自带的属性。但是互联网也为传播和每个人快速获得更有效信息带来了太大便利,我们不能对这样的便利熟视无睹。所以,总体而言我是会乐观面对这件事。比如,我也不会刻意让我的小孩远离电子产品。

李智 :我挺悲观的,我不太相信那种很容易得来的“成果”。真理,信仰,美,这些最好的词语,都不会诞生在一个“便捷”的过程中。在这个意义上,如果不发生什么根本性的社会突变,我们已经失去了接近永恒的机会。

以“小”见自己,以“小”见众生。

临时工 :你们说希望用“微小、真实的故事去抵抗这个时代可能遇到的宏大叙事”。“新冠”似乎已经悄悄开启了一段“宏大叙事”,引出一系列我们未来将要面临的严峻问题。对此你们采取什么态度?

李智 :我们不太相信“宏大叙事”或“集体意识”,那些严峻的问题最终还是要落到个人身上,而它们可期的答案也必须依赖一种丰富的个人主义。

临时工 :疫情彷佛印证了“微小”才是生命的真相,无论在时间还是空间维度,一个人相对于历史或者宇宙而言都是无足轻重的,所以个体特别容易陷入虚无主义。该如何通过创造抵抗虚无?

夏慕蓉 :我自己就时常陷入巨大的虚无中。这个时候就特别需要一些简单的关系和事情去抵抗。有灵感的时候从来不会感到虚无,可惜不会时刻都有灵感。我可能会去剪剪花,或者沉静下来思考自己还想做点啥去尽量抵抗这种虚无。

临时工 :我们的时代是不是已经不再需要“伟大”了呢?如何看待“伟大”与“微小”?

李智 :相反,我坚定地认为,我们从没有比现在更需要追寻“永恒”。但永恒何处寻?每个人的答案不同。在我的理解中,“永恒”就隐藏在这每日平常之中,需要从细微之处寻。

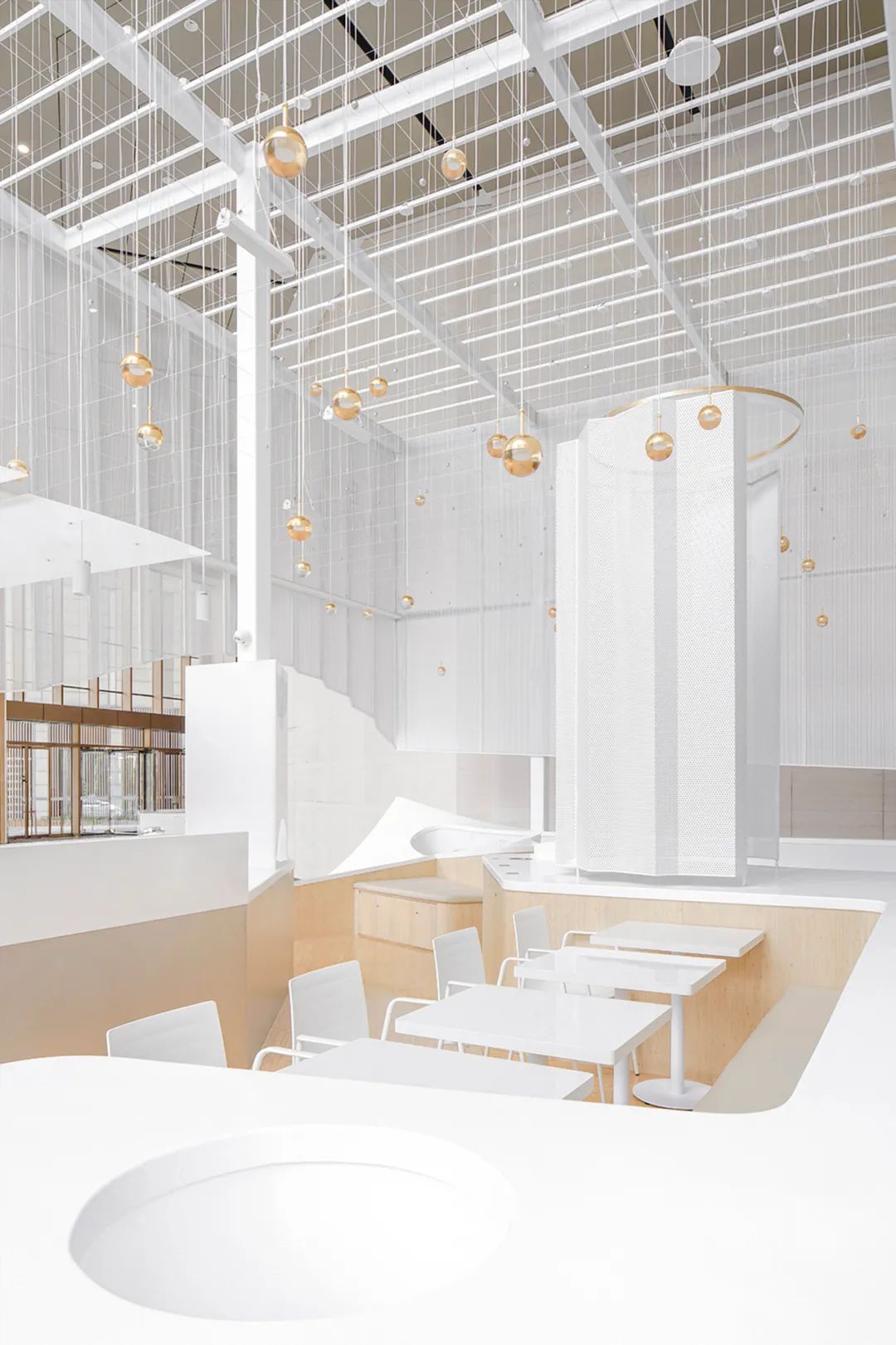

城市装置 Magic Box

临时工:大众和业主总会要求设计师增加作品的“趣味”,我们似乎生活在一个无法忍受“无聊”的时代。这是否意味着人类的感受力在高度“趣味”刺激下正在逐渐麻木和退化?

李智:是不是退化我不太能判断,但表层的感受力肯定发生了变化。感官刺激显然更容易调动人的表层情绪,所以现在vlog,视频号比较流行,微信文章在下行,更不要说实体书了。但深层的感受力就不太相同,我觉得那些扎根在人类基因里的“根隐喻”是不会变的,比如我们对“自然”的亲近,对“永恒”的追寻。

上海Gennn餐厅

保护内心的种子,创造自己的花园。

临时工 :据说Mur Mur是在慕蓉怀孕期间成立的。作为一个建筑师同时作为一位母亲,是如何调整心态适应和平衡这种生活的?

夏慕蓉 :成为母亲让我的事业、生活一度陷入僵局,虽然外界看到的依然是我在不断创作的热闹。我一度陷入对自己的怀疑。我其实会问自己:我真的能同时扮演好那么多角色?做好那么多事吗?在自我管理前,确实需要强大的自我认同。这种僵局除了有限的精力和时间,另一方面也来自于个人对这种“热闹”的质疑。但是不得不说,这样持续的创作让我在持续的自我挣扎中,保持了对自我创作的认可。在这个过程中,我逐渐重新找回了生活的平衡。

临时工 :你从弯弯身上学到了什么?

夏慕蓉 :出去旅行时,弯弯会说:“山好大啊。像大滑梯。”我从她的身上看到属于她自己独有的直觉和学习方式,我觉得这是每个人自我成长中的那颗种子。

By Jove杭州花店

临时工 :是否可以理解为李智更理性、更关注建筑学术方面,慕蓉更发散、自由、浪漫一些?两个人会不会因此产生冲突或者发生有趣的对话?

夏慕蓉 :有一天我病了,进工作室,想跟李老师谈谈病后体悟,李老师二话不说拿给我一个新做的模型准备和我探讨……他一些蛮严肃的建筑行为在我看来还挺有趣的。而我其实是一个蛮日常的人,一个建筑师会弄弄自己的花和杂货铺,这个在李智看来就还蛮“搞笑”的。但总体而言,我会更喜欢从纯艺术的角度,特别是观念方面寻找一些对建筑的启发吧。总体我们是一种互补的模式。我是直觉和灵感式的工作模式,李智是持久地理性工作模式,所以万一有conflict,在能尊重灵感和直觉的前提下,我还是会选择退后一些。有时真没办法和强大的逻辑争论!

临时工 :为什么那么喜欢花?

夏慕蓉 :每种花都给我特别的感觉,在特定的时候出现更有特定的感受。我喜欢洋甘菊,买回来结果发现掉花粉;大头洋牡丹花期虽算长的,但终也会掉落;睡莲有淡淡的幽香;性价比很高的国产白色马蹄莲能养三周,结果又发现雀梅可以养超过三周的时间;认为红豆能寄相思,买回来发现可能还比不上南国红豆……花和时间是有关联的,宛如人和人一些微妙的关系。想起《寻梦环游记》里的一句话:“当一个人被遗忘,也是他/她消失的时候。”

By Jove杭州花店

建筑的“真实”是“感受”的真实。

临时工 :你们的设计大多是从局部出发,它似乎和建筑师通常所受训练的设计方式是相反的,会不会因此导致空间变“碎”?

李智 :我们说这是一种“局部之和大于整体”的设计方式。这可能是因为在我们的观点中,感受是绝对正确的。在设计开始时,我们会先去做描述:空间希望带给人的体验是怎样的。在这之后,我们还是会回到建筑师擅长的工作方法,一步步有序地推进,这些过程都是很理性和逻辑化的。

Blacksheep Espresso咖啡店

临时工:会在设计过程中考虑最终作品在不同媒介上的视觉呈现吗?如果很清楚某种做法会在照片上达到惊艳效果,但并不一定出于实际限制(成本、构造)或功能使用上的需要的话,也会说服业主坚持实现吗?

李智 :这首先面对的问题是:你如何看待一个建筑?它究竟是一个物体?还是一段信息?我比较倾向于后者。因为与人分离的物质是没有意义的,建筑从来就不是一个脱离人的意识而存在的客观实在。而人的意识所复写、摄影、反映的内容,都是信息。想通这一点我就没有那么纠结,我觉得出于信息传播考虑的部分和出于实际需求考虑的部分,在设计中不会产生矛盾,或者至少我没有碰到过矛盾。但如果涉及成本的问题,那也就不用谈什么意识形态了,肯定实现不了。

Blacksheep Espresso咖啡店

临时工 :作品似乎很少选择暴露结构或者使用较为粗粝的饰面材料来凸显空间的物质感,白色与轻盈是为了营造某种非物质的梦境感或不真实感吗?对待建筑的“真实”的态度是什么?

李智 :建筑的真实不是材料的真实,也不是结构的真实,甚至不是它存不存在的真实,而一定是感受的真实。所以我们很看好新媒体艺术的兴起,于虚拟之中获得真实的感受,这在哲学层面就很高级。

由心咖啡店

临时工 :你们说“关注在场的体验多于形式的表达”。在作品中可以看到丰富的手法和表现方式,但过多的手法是否会削弱“体验”的深刻和力量?

李智 :我觉得会的,但抑制这种你已经很熟练的表现手法是挺困难的。我们的设计还远远谈不上很好,继续修行。

夏慕蓉 :很感谢那些让我们的想法被真实建造出来的人,以及教会我们这些建造技巧的人。

临时工 :在浮躁的时代慢下来是需要一些勇气的,你们已经下定决心安安静静做手艺人了吗?

李智 :我和慕蓉都才刚刚30岁,对于建筑师来说还特别年轻。现在做的事情,与其说是我们一定要成功的事业,不如说是一种看待世界,发现自己的过程。这么想就会轻松很多。

夏慕蓉 :Mur Mur的未来发展取决我俩的成长和变化吧。我还是希望能温柔一点。

团队介绍

Mur Mur Lab工作室由建筑师夏慕蓉、李智2016年创立于上海。他们以建筑学为内核,通过创意不断激发典雅趣味性审美范式的建立。将设计作为城市更新和社会改良的工具,关注未来商店,城市装置和微小建筑空间复兴等。不囿于传统,于不意中见真知,创造日常的惊喜,是《Frame》眼里的Chinese Whispers。

夏慕蓉

Mur Mur Lab创始合伙人,

一个建筑师,喜欢画画、写字,爱生活,

《 弯·维特鲁小人》作者,现居上海。

李智

Mur Mur Lab 创始合伙人,

东南大学建筑学硕士,

建筑师,《建筑学辞典》写作者。

* 照片版权由Mur Mur Lab授权使用。

版权声明

版权归《临时杂志》所有,

如需转载请获得授权。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

13

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区