- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

风景园林杂志 · 2023-03-05 21:33:17

张道远,管开云,康晓珊,刘会良,王建成,王喜勇.干旱区植物种质资源保育及伊犁 - 吐鲁番国家植物园建设构想[J].风景园林,2023,30(2):34-39.

干旱区植物种质资源保育及伊犁 - 吐鲁番国家植物园建设构想

张道远

女 / 博士 / 中国科学院新疆生态与地理研究所研究员 / 中国科学院吐鲁番沙漠植物园主任 / 研究方向为植物保育与抗逆生物学

管开云

男 / 博士 / 中国科学院新疆生态与地理研究所研究员 / 伊犁植物园主任 / 研究方向为保护生物学、园艺学、寄生植物生物学

康晓珊

女 / 博士 / 中国科学院新疆生态与地理研究所助理研究员 / 研究方向为植物繁殖生物学和荒漠植物科普

刘会良

男 / 博士 / 中国科学院新疆生态与地理研究所研究员 / 研究方向为干旱区植物生态适应与物种保育

王建成

男 / 博士 / 中国科学院新疆生态与地理研究所研究员 / 研究方向为干旱区植物类群进化生态学

王喜勇

男 / 博士 / 中国科学院新疆生态与地理研究所副研究员 / 研究方向为植物分类与资源

作者写作心得

摘要:【意义】伊犁-吐鲁番国家植物园是中国唯一一个处于温带大陆气候的植物园,具有独特的地域和生物多样性特点,是干旱区荒漠植物收集、引种、保育的宝库。干旱区内独特且丰富的抗逆生物种质资源,是国民经济可持续发展的重要资源,也是联合国《生物多样性公约》生物多样性保育的重点区域。广泛收集保育干旱区野生植物种质资源并进行有效迁地保育,对保障全球生物资源安全有重要意义。【分析】国家植物园体系在考虑国家重大战略、主要气候类型与典型植被区划特点、生物多样性热点地区、服务经济社会发展需要等因素后,依据国家代表性、保护系统性、社会公益性、管理可行性等准入条件,将伊犁-吐鲁番国家植物园纳入国家植物园体系布局。因此,按照国家植物园体系的主要建设任务,整合中国科学院新疆生态与地理研究所在新疆已建的伊犁植物园及吐鲁番沙漠植物园,建设伊犁-吐鲁番国家植物园,是构建干旱区植物迁地保育体系的必然要求。【展望】伊犁-吐鲁番国家植物园旨在构建干旱区植物迁地保育体系,建设集生态保护、物种保育、科学研究、开发利用、实验示范、科普教育和旅游观光为一体的世界最大的综合性干旱区植物园。为实现中国生物多样性保护目标和建设美丽中国奠定基础,并为中国“一带一路”战略实施提供科技支撑及中国方案。

关键词:国家植物园;干旱区;种质资源;伊犁植物园;中国科学院吐鲁番沙漠植物园

国家植物园是衡量一个国家生物多样性保护水平的重要指标,也是国家生态文明的象征。2021年10月12日,国家主席习近平在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨讲话时指出:“本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则,启动北京、广州等国家植物园体系建设。”高质量建设国家植物园体系的新征程由此开启。

中国国土面积幅员辽阔,是全球唯一纵贯寒带、温带、亚热带、热带和完整植被带的国家,中国有4个全球生物多样性热点地区,因此,在每个生物多样性热点地区及气候带、植被带内建设1~2个国家植物园非常有必要。为保证中国植物生物多样性保护的多样性和完整性,国家已将分布在不同区域、保育不同植物类型的植物园陆续纳入国家植物园体系,以全覆盖保育中国重要植物资源。

干旱区独特且丰富的抗逆生物种质资源,是国民经济可持续发展的重要资源,也是联合国《生物多样性公约》中生物多样性保育的重点,更是国际社会生物相关科技和产业竞争的热点和战略制高点。在全球掠夺干旱区生物资源和生物多样性快速丧失背景下,充分发挥“一带一路”战略优势和中国新疆独特的区位优势,加强全球干旱区植物种质资源收集与保育研究,对保障干旱区战略生物资源安全有重要意义。

干旱区植物种类特殊,抗逆基因资源丰富,具有不可替代性。中国科学院新疆生态与地理研究所为了充分保育干旱区植物资源,已在新疆建立了“一西一东”两个植物园。“一西”指伊犁植物园,该园所处的中亚山地是全球36个生物多样性保护热点区域之一,发育有独一无二的天山野果林,物种与遗传资源丰富,具有明显的不可替代性。“一东”指吐鲁番沙漠植物园,该园位于吐鲁番盆地东南部,主要收集保育抗逆植物资源,是荒漠植物的“挪亚方舟”。整合伊犁植物园和吐鲁番沙漠植物园,建立伊犁-吐鲁番国家植物园,构建干旱区植物迁地保育体系,规划建成集生态保护、物种保育、科学研究、开发利用、实验示范、科普教育和旅游观光于一体的世界最大的综合性干旱区植物园,将更高效、更全面、更系统地收集保育温带干旱区荒漠植物种质资源,并为开展相关研究提供更好的平台。

1 干旱区植物资源多样性及其保育的全球意义

干旱区庇护着世界上最宝贵、最稀有的生物多样性资源。世界大陆干旱和半干旱区的总面积约占大陆面积的1/3,遍及世界各大洲50多个国家。中国是世界上主要的干旱区国家之一,干旱区面积约占中国国土面积的50%,而中国有83%面积的干旱、半干旱区又集中分布在西北地区。

干旱区具有独特的地域和生物多样性特点,包括高山、冰川、荒漠和盐湖等极端的环境类型,在极度干旱、高盐碱、高寒、高热和强辐射等特殊环境条件的胁迫下,孕育了丰富而独特的生物资源。中亚干旱区约占全球干旱、半干旱区面积的34%,地处各大生物区系的交汇和过渡地带,有着全球干旱区最为丰富的生物种质与基因资源,在物种基因、种群特征和生态类型等方面都具有独特的生物多样性特点。干旱区植物种质资源具有抗高温、抗旱、耐寒、耐盐碱、抗紫外和高光效等优良遗传特性,在生物区系中有大量的特有科(单属科)、特有属(单种属)和特有种(半特有种),具有明显的区域特性。此外,中亚干旱区是全球干旱区生物多样性的关键区域。据统计,中亚干旱区分布维管植物127科1 279属9 346种,在气候变化和人类活动影响下,其生物多样性受到严重威胁,已有多达1 010种珍稀濒危植物(87科384属)被列入中亚5国的红色名录。

值得一提的是,中亚山地也是中国生物多样性保护优先区域之一,约有7 000种维管植物分布在中亚山地,占整个中亚地区维管植物总数的70%以上,且包含大量特有属和特有种。其中,天山野果林分布有新疆野苹果(Malus sieversii)、野杏(Prunus armeniaca)、野核桃(Juglans regia)、野扁桃(Prunus ledebouriana)、野山楂(Crataegus spp.)等多种栽培果树的祖先种,是世界林果资源天然基因库,具有极高的研究价值以及果木遗传育种价值。此外,中亚山地还是很多类群的起源和分化中心,如葱属(Allium L.)、郁金香属(Tulipa L.)、顶冰花属(Gagea S.)、独尾草属(Eremurus M.)、阿魏属(Ferula L.)、岩黄耆属(Hedysarum L.)等。

新疆地处欧亚大陆腹地,四周环绕高山和高原,属于典型的温带大陆性气候和内陆干旱环境,拥有丰富而独特的荒漠植物资源。新疆现有维管束植物141科910余属4 200余种,其中仅新疆分布种有1 700余种,特有种400余种,并且单种科、单种属、寡种属、短命及类短命植物种类丰富,其中不少种已被列为具有国际意义的生物多样性优先保护物种和中国重点濒危保护植物,新疆的生物多样性在中国占有相当重要地位。

据不完全统计,中亚干旱区有近10%的植物生存受到威胁,60%的梭梭林受到损害,50%的天山野果林消退。只有更多地关注干旱半干旱地区生物多样性的研究和保护,推动干旱区生物多样性保护和改善当地居民生计,才能全面实现联合国可持续发展目标和2050年生物多样性愿景。因此,保育干旱区生物多样性具有重要的全球意义。

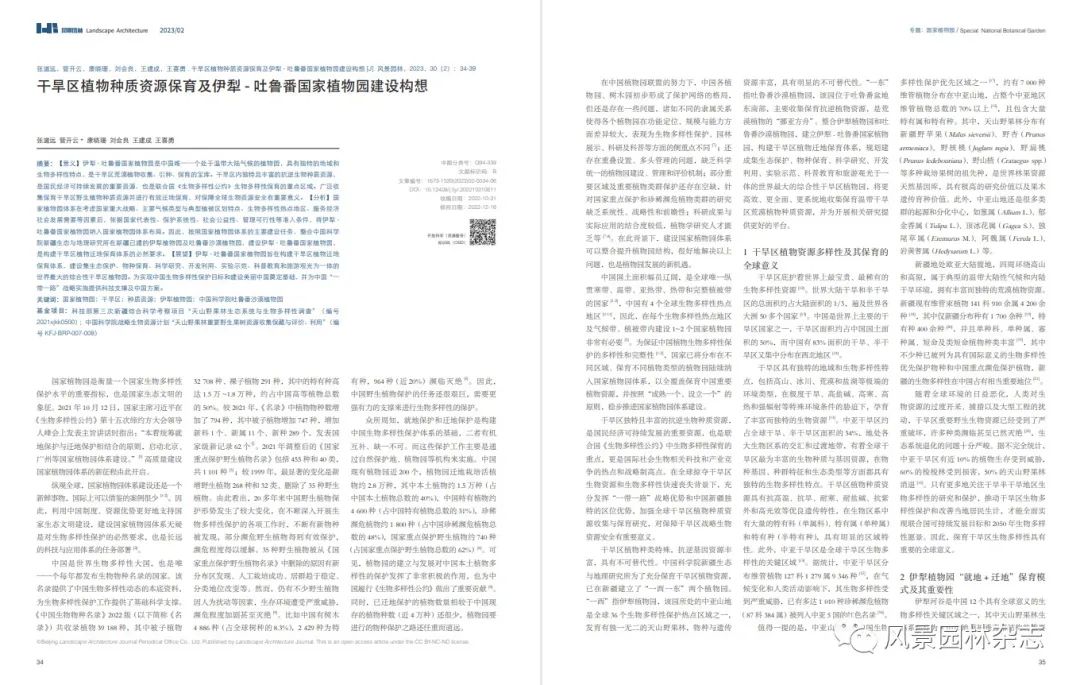

2 伊犁植物园“就地+迁地”保育模式及其重要性

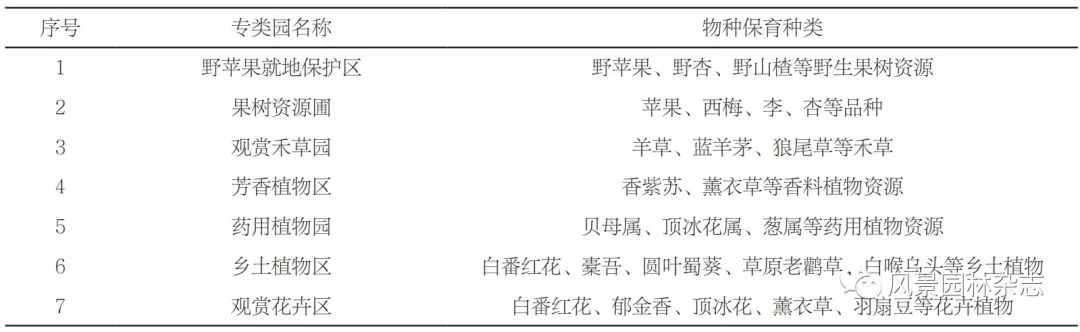

伊犁河谷是中国12个具有全球意义的生物多样性关键区域之一,其中天山野果林生态系统作为天山山地植被垂直带结构的重要组成部分,具有涵养水源、调节气候、存续资源、水土保持和牧场保护等重要的生态功能。伊犁植物园坐落于伊犁河谷,隶属伊犁州新源县,位于天山野果林分布最为集中的区域。伊犁植物园于2012年开始规划,园区规划占地30 km2;2014年启动建设,目前已初步完成2 km2的园区建设。园内自然分布的天山野果林植被垂直带,拥有河流、湿地、丘陵地、山地、林地资源,并有山体的阴坡、阳坡、山脊、山谷等适宜各种植物的生境,形成了野果林、云杉林、缀花草甸、空中草原等景观。伊犁植物园采用中国植物园体系中少有的“就地+迁地”保育模式,就地保育天山野果林生态系统,并迁地保育了中亚温带半干旱、高山、亚高山和湿地植物种质资源1 000余种(图1~3),建成了7个迁地保育专类园区(表 1)。伊犁植物园所处地区自然生态景观多样、民族文化特色鲜明,自然与人文和谐有序,在国际、国内已有植物园中独具特色,难觅其二、不可替代。

1 伊犁植物园盛开的野苹果

2 伊犁植物园春色

3 伊犁植物园中盛开的郁金香

表1 伊犁植物园专类园保育物种

3 吐鲁番沙漠植物园荒漠植物保育的“挪亚方舟”

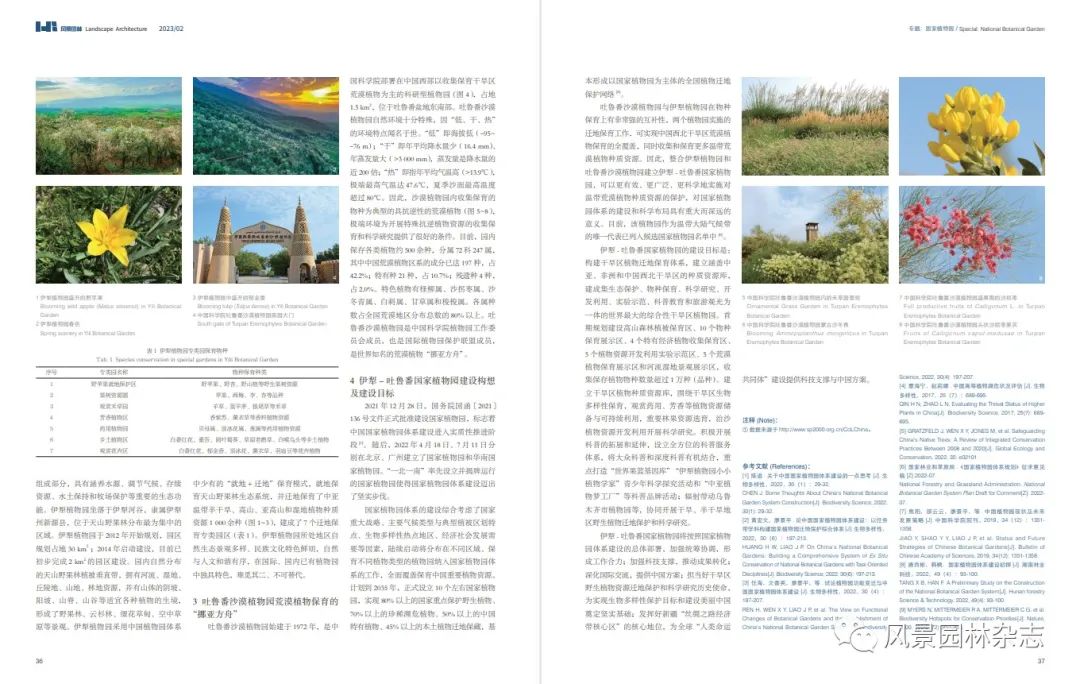

吐鲁番沙漠植物园始建于1972年,是中国科学院部署在中国西部以收集保育干旱区荒漠植物为主的科研型植物园(图4),占地1.5 km2,位于吐鲁番盆地东南部。吐鲁番沙漠植物园自然环境十分特殊,因“低、干、热”的环境特点闻名于世。“低”即海拔低(–95~–76 m);“干”即年平均降水量少(16.4 mm)、年蒸发量大(>3 000 mm),蒸发量是降水量的近200倍;“热”即指年平均气温高(>13.9℃),极端最高气温达47.6℃,夏季沙面最高温度超过80℃。因此,沙漠植物园内收集保育的物种为典型的具抗逆性的荒漠植物(图5~8),极端环境为开展特殊抗逆植物资源的收集保育和科学研究提供了很好的条件。目前,园内保存各类植物约500余种,分属72科247属,其中中国荒漠植物区系的成分已达197种,占42.2%;特有种21种,占10.7%;残遗种4种,占2.0%。特色植物有柽柳属、沙拐枣属、沙冬青属、白刺属、甘草属和梭梭属。各属种数占全国荒漠地区分布总数的80%以上。吐鲁番沙漠植物园是中国科学院植物园工作委员会成员,也是国际植物园保护联盟成员,是世界知名的荒漠植物“挪亚方舟”。

4 中国科学院吐鲁番沙漠植物园南园大门

5 中国科学院吐鲁番沙漠植物园内的禾草园景观

6 中国科学院吐鲁番沙漠植物园蒙古沙冬青

7 中国科学院吐鲁番沙漠植物园盛果期的沙拐枣

8 中国科学院吐鲁番沙漠植物园头状沙拐枣果实

4 伊犁-吐鲁番国家植物园建设构想及建设目标

吐鲁番沙漠植物园与伊犁植物园在物种保育上有非常强的互补性,整合建立伊犁-吐鲁番国家植物园对国家植物园体系的建设和科学布局具有重大而深远的意义。目前,该植物园作为温带大陆气候带的唯一代表已列入候选国家植物园名单中。

伊犁-吐鲁番国家植物园的建设目标是:构建干旱区植物迁地保育体系,建立涵盖中亚、非洲和中国西北干旱区的种质资源库,建成集生态保护、物种保育、科学研究、开发利用、实验示范、科普教育和旅游观光为一体的世界最大的综合性干旱区植物园。首期规划建设高山森林植被保育区、10个物种保育展示区、4个特有经济植物收集保育区、5个植物资源开发利用实验示范区、5个荒漠植物保育展示区和河流湿地景观展示区,收集保存植物物种数量超过1万种(品种)。建立干旱区植物种质资源库,围绕干旱区生物多样性保育,观赏药用、芳香等植物资源储备与可持续利用,重要林果资源选育,治沙植物资源开发利用开展科学研究。积极开展科普的拓展和延伸,设立全方位的科普服务体系,将大众科普和深度科普有机结合,重点打造“世界果篮基因库”“伊犁植物园小小植物学家”青少年科学探究活动和“中亚植物梦工厂”等科普品牌活动;辐射带动乌鲁木齐市植物园等,协同开展干旱、半干旱地区野生植物迁地保护和科学研究。

伊犁-吐鲁番国家植物园将按照国家植物园体系建设的总体部署,加强统筹协调,形成工作合力;加强科技支撑,推动成果转化;深化国际交流,提供中国方案;担当好干旱区野生植物资源迁地保护和科学研究历史使命,为实现生物多样性保护目标和建设美丽中国奠定坚实基础;发挥好新疆“丝绸之路经济带核心区”的核心地位,为全球“人类命运共同体”建设提供科技支撑与中国方案。

图片来源:

图1~3由管开云提供;图4~6由段士民提供;图7由康晓珊提供;图8由王喜勇提供。表1由作者绘制。

为了微信阅读体验,文中参考文献标注进行了删减,详见杂志。

参考文献

[1] 陈进.关于中国国家植物园体系建设的一点思考[J].生物多样性,2022,30(1):29-32.

CHEN J. Some Thoughts About China’s National Botanical Garden System Construction[J]. Biodiversity Science, 2022, 30(1): 29-32.

[2] 黄宏文,廖景平.论中国国家植物园体系建设:以任务带学科构建国家植物园迁地保护综合体系[J].生物多样性,2022,30(6):197-213.

HUANG H W, LIAO J P. On China’s National Botanical Gardens: Building a Comprehensive System of Ex Situ Conservation of National Botanical Gardens with Task Oriented Disciplines[J]. Biodiversity Science, 2022, 30(6): 197-213.

[3] MYERS N, MITTERMEIER R A, MITTERMEIER C G, et al. Biodiversity Hotspots for Conservation Priorities[J]. Nature, 2000, 403(6772): 853-858.

[4] Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). The Biodiversity Hotspots[EB/OL]. (2019)[2022-12-10]. https://www. cepf.net/our-work/biodiversity.

[5] CAI J, YU W B, ZHANG T, et al. China’s Biodiversity Hotspots Revisited: A Treasure Chest for Plants[J]. PhytoKeys, 2019, 130: 1-24.

[6] 任海,文香英,廖景平,等.试论植物园功能变迁与中国国家植物园体系建设[J].生物多样性,2022,30(4):197-207.

REN H, WEN X Y, LIAO J P, et al. The View on Functional Changes of Botanical Gardens and the Establishment of China’s National Botanical Garden System[J]. Biodiversity Science, 2022, 30(4): 197-207.

[7] 联合国.联合国荒漠与防治荒漠化十年[EB/OL].(2020)[2022-12-10].https://www.un.org/zh/events/desertification_decade/background.shtml.

United Nations. United Nations Decade for Desert and Desertification[EB/OL]. (2020)[2022-12-10]. https://www.un.org/zh/events/desertification_decade/value.shtml.

[8] 许智宏.关注干旱区生物种质资源的保护[J].人与生物圈,2020(Z1):6-7.

XU Z H. Focus on the Conservation of Biological Germplasm Resources in Arid Areas[J]. Man and the Biosphere, 2020(Z1): 6-7.

[9] 王谦.中国干旱半干旱地区的分布及其主要气候特征[J].干旱地区农业研究,1938(1):11-24.

WANG Q. Distribution of the Arid and Semiarid Areas in China and their Major Climatic Characteristics[J]. Agricultural Research in Arid Areas, 1938(1): 11-24.

[10] 张元明,李耀明,沈观冕.中亚植被及其利用[M].北京:科学出版社,2013.

ZHANG Y M, LI Y M, SHEN G M. Vegetation and Utilization of Central Asian[M]. Beijing: Science Press, 2013.

[11] LI W J, SH TOJIBAEV K, HISORIEV H, et al. Mapping Asia Plants: Current Status of Floristic Information for Central Asian Flora[J]. Global Ecology and Conservation, 2020, 24: e01220.

[12] 国务院.中国生物多样性保护战略与行动计划(2011年—2030年)[EB/OL].(2010-09-17)[2022-12-10].

https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201009/t20100921_194841.htm.

The State Council. Biodiversity Conservation and Action Strategy in China, Ministry of Ecological Environment (2011–2030)[EB/OL]. (2010-09-17)[2022-12-10]. 、https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201009/t20100921_194841.htm.

[13] 潘伯荣.大自然的眷顾[J].人与生物圈,2020(Z1):8-11.

PAN B R. The Favor of Nature[J]. Man and the Biosphere, 2020(Z1): 8-11.

[14] 崔乃然,彭子模,惠寿年,等.新疆植物资源优势、开发潜力及开发前景[J].新疆师范大学学报(自然科学版),1997,16(1):58-64.

CUI N R, PENG Z M, HUI S N. The Study of Superioritiese, Potentials and Vistas for Exploiting Plant Resources in Xinjiang[J]. Journal of Xinjiang Normal University (Natural Science Edition), 1997, 16(1): 58-64.

[15] 王永刚,叶强,王艺菡,等.新疆分布的国家重点保护野生植物地理成分及分布特征[J].植物资源与环境学报,2022,31(4):20-27.

WANG Y G, YE Q, WANG Y H. et al. Geographical Comonents and Distribution Characteristics of National Key Protected Wild Plants Distributed in Xinjiang[J]. Journal of Plant Resources and Environment, 2022, 31(4): 20-27.

[16] 刘志勇,张金波,王威,等.保护新疆植物种质资源合理开展资源创新与利用[J].新疆农业科学,2011,48(9):1696-1700.

LIU Z Y, ZHANG J B, WANG W, et al. Rescue and Protect Xinjiang Plant Germplasm Resources and Develop Their Innovations and Utilize Them with Reason[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2011, 48(9): 1696-1700.

[17] 国家林业和草原局.《国家植物园体系规划》征求意见稿[Z].2022-07.

National Forestry and Grassland Administration. National Botanical Garden System Plan Draft for Comment[Z]. 2022-07.

版面预览

文章编辑 李清清

微信编辑 刘芝若

微信校对 李清清

审核 曹娟

声明

本文版权归本文作者所有

未经允许禁止转载

如需转载请与后台联系\欢迎转发

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

23

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区