- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑疯人院 · 2021-04-26 17:42:28

4 月16日,华侨城创新研究院、华侨城策划规划联盟与华侨城深东集团共同主办的“大湾区新型城镇化与文旅创新研讨会”在深举办,聚焦新型城镇化进程中的“新经济”、“新场景”和“新活力”,共同探讨和推动粤港澳大湾区新型城镇化高质量发展。 广东省城乡规划设计研究院总工程师马向明 发表主题演讲《大湾区战略之下的城市群新趋势》,从发展脉络、产业转移、城市关系、空间规划等角度对大湾区都市群进行阐述,破解城市群未来发展的时空格局。

▼ 以下根据嘉宾演讲内容整理

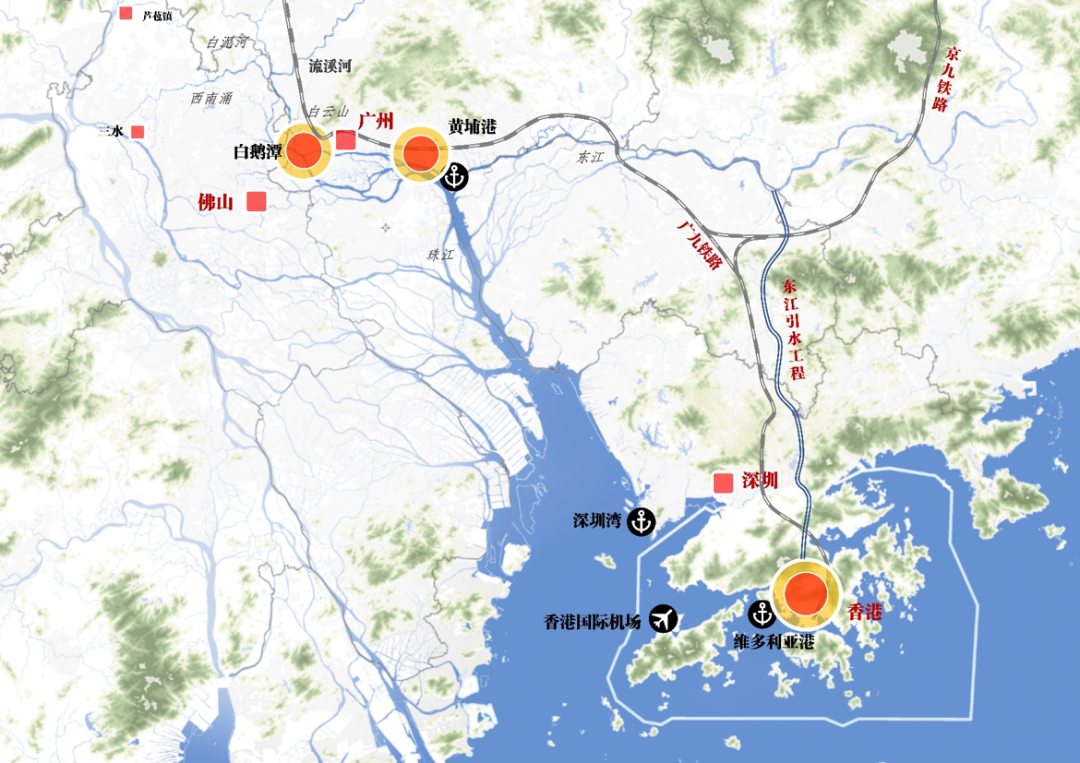

珠三角的发展有两条线。一是改革开放。香港与珠三角“前店后厂”,改革开放释放出的力量,在城和乡交织作用,成为广东城市发展的基本脉络。二是珠三角一体化。从2007年开始摸索,到2014年新型城镇化,再到2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》,方向逐步明晰,即五个定位:充满活力的世界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、一带一路的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈。

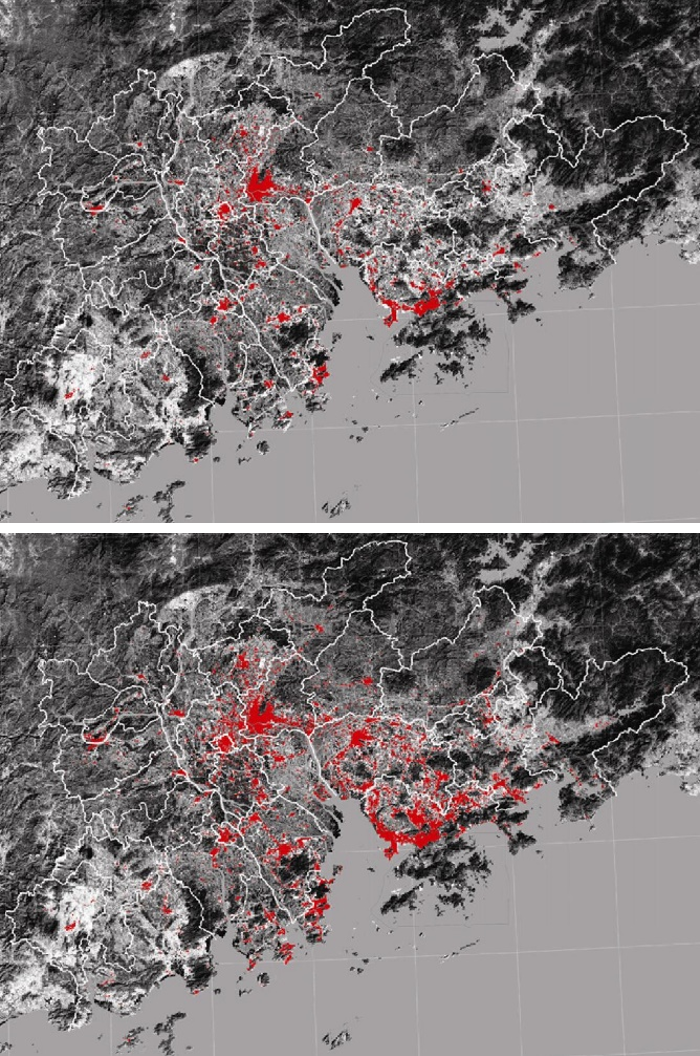

▲ 珠三角1990年(上)和1995年(下)建设用地扩张图

正是这两条线导致了珠三角30年城市群的巨变。同时,湾区发展逻辑正在产生变化:由“珠三角”转变到“大湾区”,由边缘加工基地走向中心起点引擎。在1.0世界工厂时期——通过“引进来”加入国际大循环,产业对城市功能需求强烈,在2.0双循环时代——通过“走出去”构建新的国际循环,城市成为“走出去”的支点。过去的生产可以在乡镇里进行,但现在的企业必须依托城市,需要城市的各类专业服务。在这个过程中,广州、深圳这样的核心城市出现要素的“圈层聚集”。

「 湾区“都市圈”引领城市群发展 」

▲ 湾区核心城市要素“圈层聚集”示意

当创新功能成为重要的发展动力后,乡镇企业活跃阶段基本结束,粤港澳大湾区城市群进入“双区驱动(粤港澳大湾区、深圳先行示范区)、双城联动(广州、深圳)”时期,都市圈成为引领城市群发展的重要形态。

无论是大湾区的城际铁路和轨道建设规划,还是国家发改委《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》都有非常明确的提出,增强中心城市对周边地区辐射带动能力,培育发展现代化都市圈。

「 城市间合作加强 」

▲ 深圳后海超级总部基地(图源:南方+)

深圳是创新的榜样,以企业创新为主,是科技巨头全球布局的关键节点,创新联系呈现较强的海外辐射扇面。从国际专利统计来看,深圳在全球层面的企业科技创新明显优于广州,中兴、华为等企业的国际创新能力处于全球前两位。

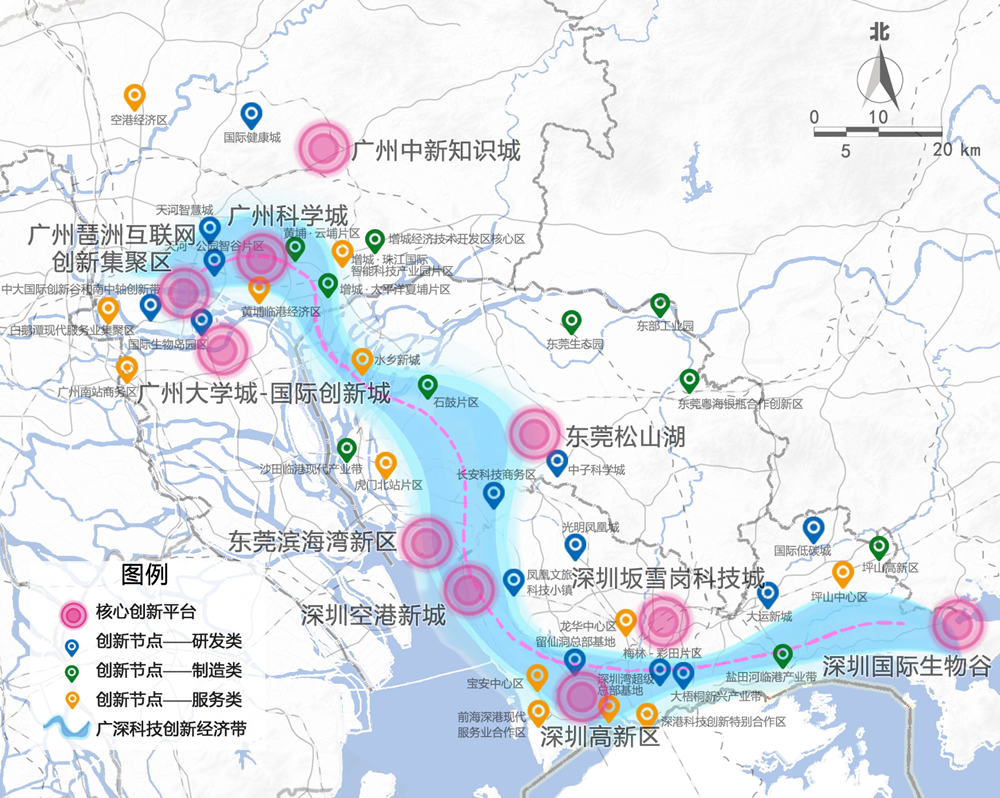

▲ 湾区科创要素布局

创新有两样东西很重要,一个是支柱企业,另一个是知识的产生。深圳如何解决知识的问题?那就是位于香港和广州的大学。创新必须是一种联动,是深圳与香港、广州及澳门、佛山、东莞等城市创新要素的联动,通过广深科技创新走廊构建起大湾区科技创新重要空间载体。

▲ 广深科技创新走廊的空间结构

「 中间地带仍然充满机会 」

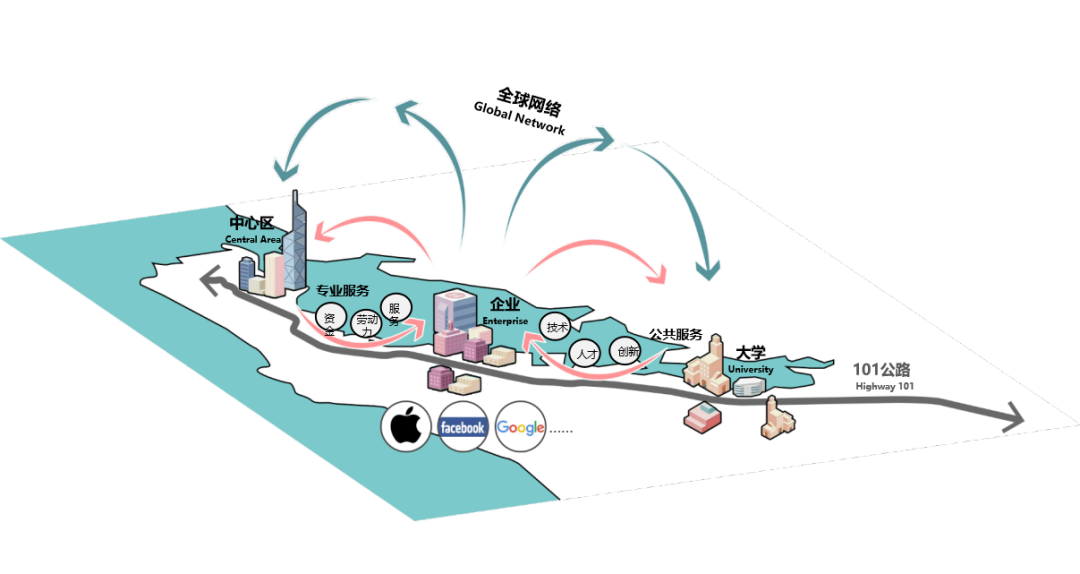

▲ 旧金山湾区101公路创新走廊

在广深主导的背景下,是否意味着别的城市没有机会了?如果你去看旧金山湾区101公路创新走廊就会发现,世界不会那么简单。最顶尖的企业苹果、谷歌、Facebook,他们都不在旧金山,而在中间地带。

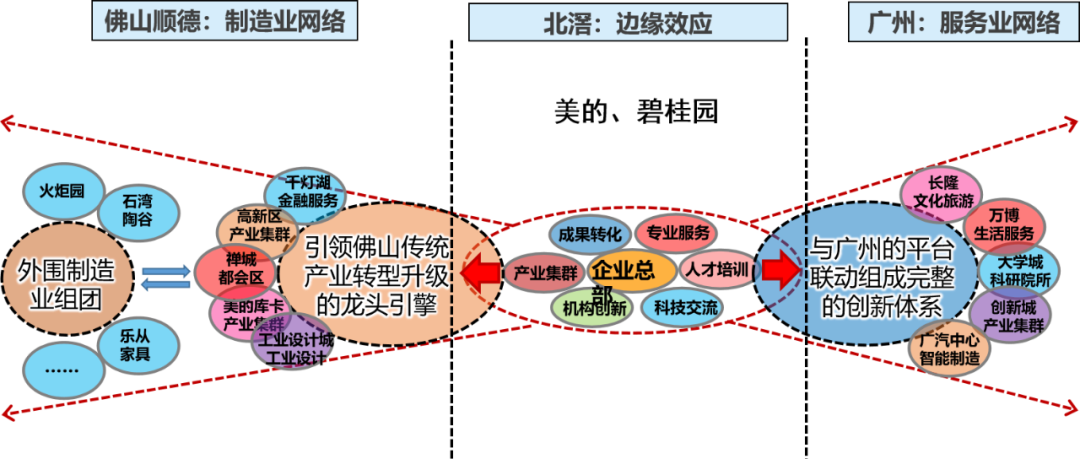

珠三角除了华为,最生猛的企业还有vivo、oppo,他们在哪?在东莞长安。制造业企业美的则在顺德北滘。在创新驱动时代,北滘和长安的崛起是网络边缘效应的体现,依靠的是兼有制造网络和专业服务网络的可达性,可以依托两大都市圈的网络交界形成节点,发展总部经济、带动配套提升。

「 都市圈的发展格局:

自然与文化的力量突显 」

自然对城市的影响是深远的。广州位于珠江水系东、西、北三江总汇、濒临南海,广州的城市发展、城址抉择、空间布局、经济交通,都与自然、地理、水系有着密切的关系。

▲ 湾区水系山脉格局

始皇三十三年(公元前214年),秦将筑“任嚣城”为目前获得学界认可的广州城建之始,至南越国都城、三国步骘城、隋唐广州城、五代宋元到明清广州城,随着城南珠江两岸及西关平原区的商业及贸易日益繁荣,客商云集,人口增加,城市建成区不断向南、西两面拓展。这是由于河流出山口的决口扇平原可以躲避咸潮、远离风暴、保护耕地,而东岸农业发达,但缺乏水源,发展受限。

但建国后为什么广州向东发展?这要从香港说起。为了解决水源对香港的限制,让香港同胞早日喝上东江水,1963年周恩来总理亲自批示建设东深供水工程,广东省投入大量人力物力,史称“万人会战”。此后,珠江东岸利用大运量海港+快速陆运+空港的模式引领全球化发展,同时也促进了广州向东发展。广州和香港在上世纪80年代是一对黄金搭档,一个对外,一个对内。后来,深圳才慢慢成长起来。

广州是省域中心,具有区位优势,扩张网络、笼络资源、巩固权力、锁定优势,走“城市聚能+城际溢出+区域扩网”的集权模式。深圳具有新国家空间和新区位优势(超级全球化时代),制度赋能、激活空间、尺度重构、扩大优势,走“国家赋能+区域结网+城市引资”的分权模式,跟国家来往、与全球碰撞。由于地理、自然、文化及角色的不同,两大城市有着不同的发展路径。

如果从都市圈的角度看,广州、佛山核心区是平原,周围是山,广佛中心区相距仅20公里,历史上已形成行政、产业、交通的密切联系。广佛属于行星-卫星式结构,高度融合的大都会核心,文化产业发达,类似大伦敦、大巴黎、大纽约、东京湾。

▲ 广佛、深圳都市圈空间结构示意

而深圳核心区是山,由南至北有两道山脉、一道水体共三道屏障,深圳到东莞、惠州中心区均70公里以上。深港、深莞惠属于组团式的多中心结构,亚文化繁荣,创新网络发达,城市间功能联系很强,更像德国的法兰克福、慕尼黑-纽伦堡。

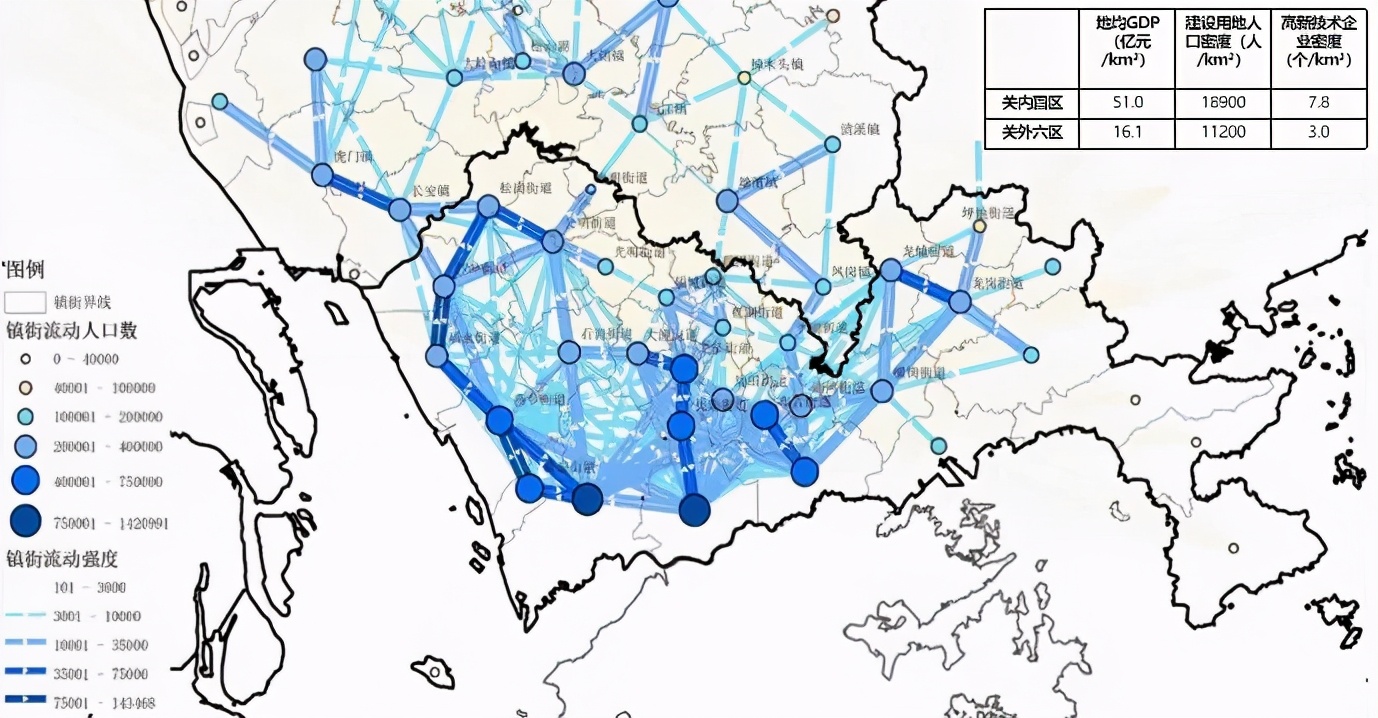

▲ 深圳各镇街人口流动情况

深圳的三道屏障内,建设规模分别为280、1180和1000平方公里,过去可以独立发展,如今要成为全球城市,这样的体量完全是不够的,必须通过轨道网络和枢纽体系把都市圈链接起来(深圳“五主四辅”、东莞“四主三辅”、惠州“四主五辅”),在行政边界和自然边界的共同作用下,形成复杂的都市圈梯度关系。

「 结语 」

回顾历史,2015年举行的中央城市工作会议提出要解决城市病的问题,一是生态问题,另外一个是交通问题,目前基本得到了解决。去年,习近平总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》中指出,要更好地推进以人为核心的城镇化,这代表了中央层面对于城镇核心问题方向性的调整。

在粤港澳大湾区城市群格局下,创新功能的发展改变着城市群发展的模式,都市圈成为引领城市群发展的空间力量。在这个过程中自然和文化的力量逐步显现,在中宏观尺度塑造着都市圈发展的时空格局。

华侨城创新研究院整理

经嘉宾确认后发布

版权归演讲者 仅代表嘉宾个人观点

文中图片除特别标注外 均来源嘉宾演讲材料

欢迎留言和分享

如需转载请在文章底部留言

文字整理 | 赵毅岗 编辑 | 陈建国 审核 | 蒋丕彦

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

11

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区