- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

致逸设计 · 2025-05-13 21:05:14

01

Q:最近,在地产概念下的“迭代”和“升级”,您是如何解读的?

老余:在近两三年的时间里,地产住宅市场的更新换代,无论速度还是频率,其实超过了过去20年的积累。原因来自于市场下行和销售压力,大家心里都明白:不变就活不下去,不提升就被淘汰!

但同时,“好房子”的概念也是一剂强心针,从上层为变革提出了一个方向。很多城市跟着推出的各种鼓励政策、新标准和规范,快速的将目标变成了通路。

我觉得,对“好房子”的理解当然是聚焦生活方式的改善,户型的提升,这一点,成都的很多尝试特别成功。在户型提升的背后,实际上包含了两方面的内容:

其一就是我常说的“改善+提升”:面积加大、赠送加大。还包括“科技含量”的增加,比如恒温恒湿、中央控制系统等配置。

其二就是产品类型的提升了,也就是我理解的“迭代”:不知道大家是否注意到一个现象,在最近一年期间,政府推出的住宅用地,容积率在渐渐下降。也就是说“低层高密度”的产品在增加。

还记得“限墅令”和“限低”吗?不觉得最近市场上的“叠拼”在增加吗?其实,从国际经验来看,新加坡、香港、日本乃至欧美等成熟市场中,低层住宅普遍被视为终极居住选择。“低层建筑浪费土地资源”的理论,也逐步被理性对待。

过去那些年,地产市场聚焦刚需、快速发展时,高层小面积的集合住宅因销售速度快、资金回笼快而受青睐。如今,吃细粮的时代来临了。

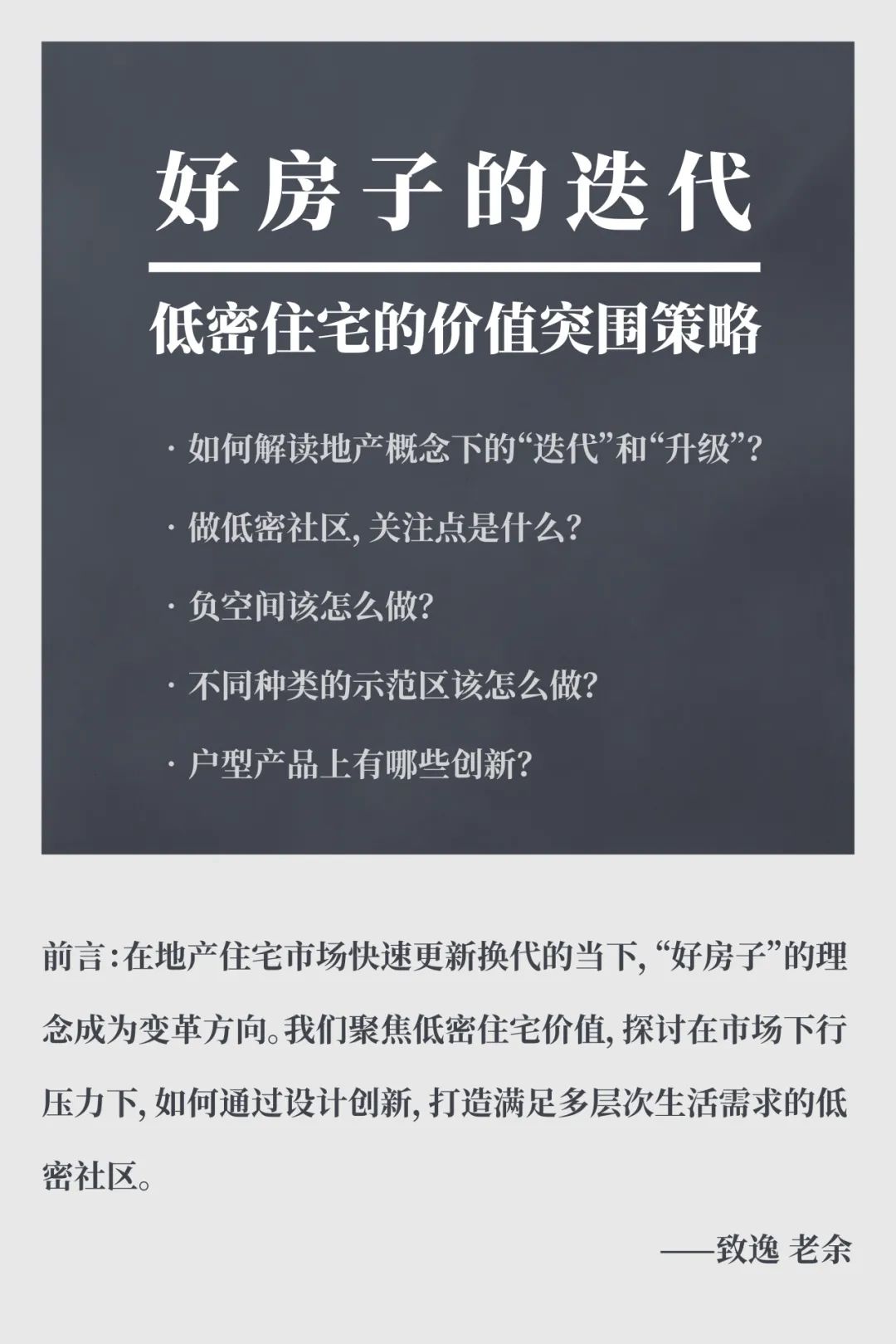

△致逸设计在低密住宅上的设计实践

02

Q:在这种市场状态下,做“低层高密度”社区,关注点是什么?

老余:当然是规划!

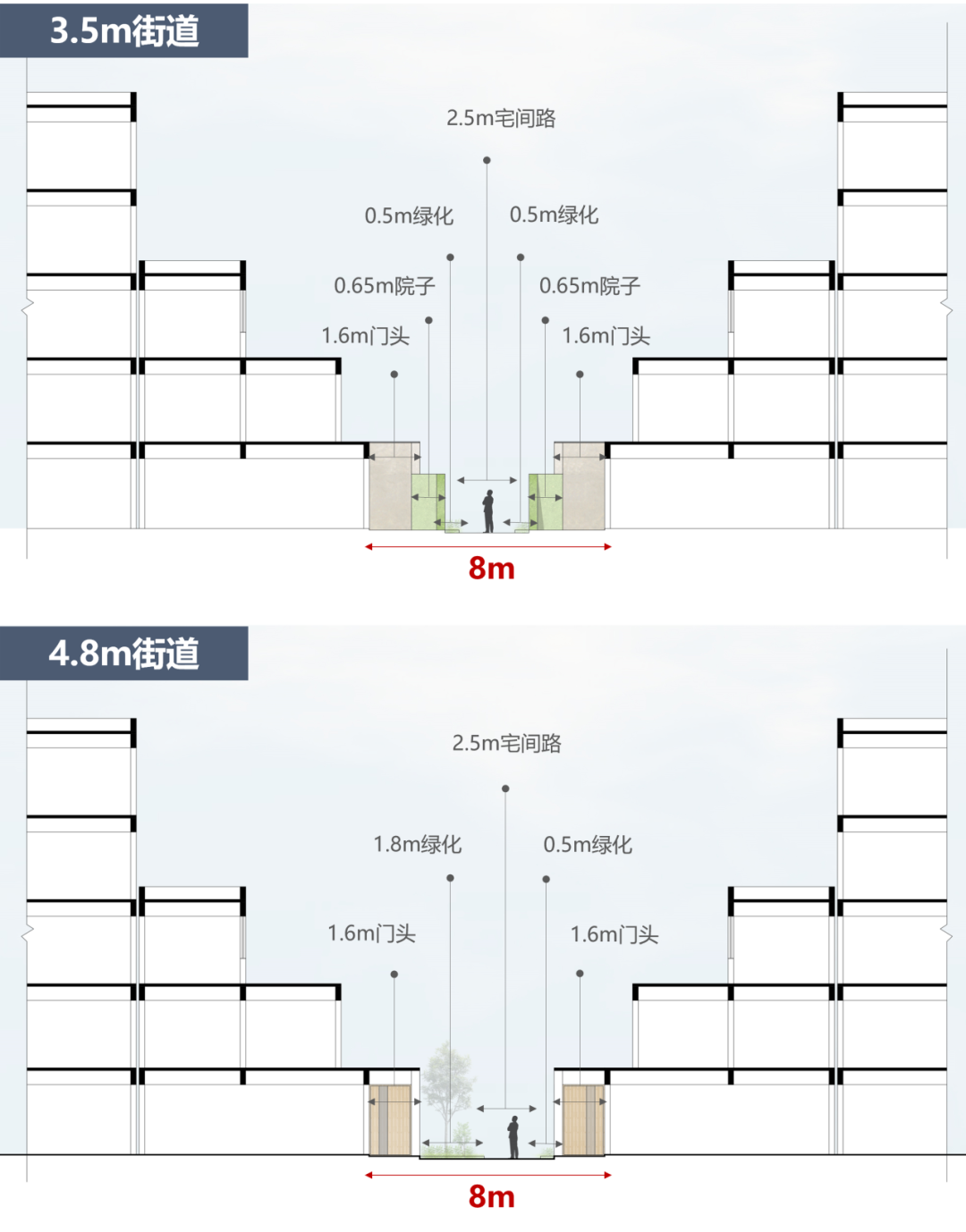

在刚需时代,这种产品也有,但面积、成本和时间等各种因素限制,总图规划都不够讲究,日照、间距、防火规范之下,只有两种布局方式:一种是兵营式满排布局,所有建筑间距相同,排列紧密,像农民房;另一种好一点,在空中看起来是精美的图案,但实际上当人处其中时,完全不知所云,缺乏特征和空间设计感,美国中产社区就是这样的。

现在变天了,过去那种简单粗暴的方式不下去了:

首先,就是要利用产品多样性,创造出疏密有致、灵活多变的空间。工具选择有独栋、双拼、联排、叠拼、洋房,甚至小高,组合变化,最终还是在勾勒空间。

△ 上海万科 · 莱茵半岛鸟瞰实景

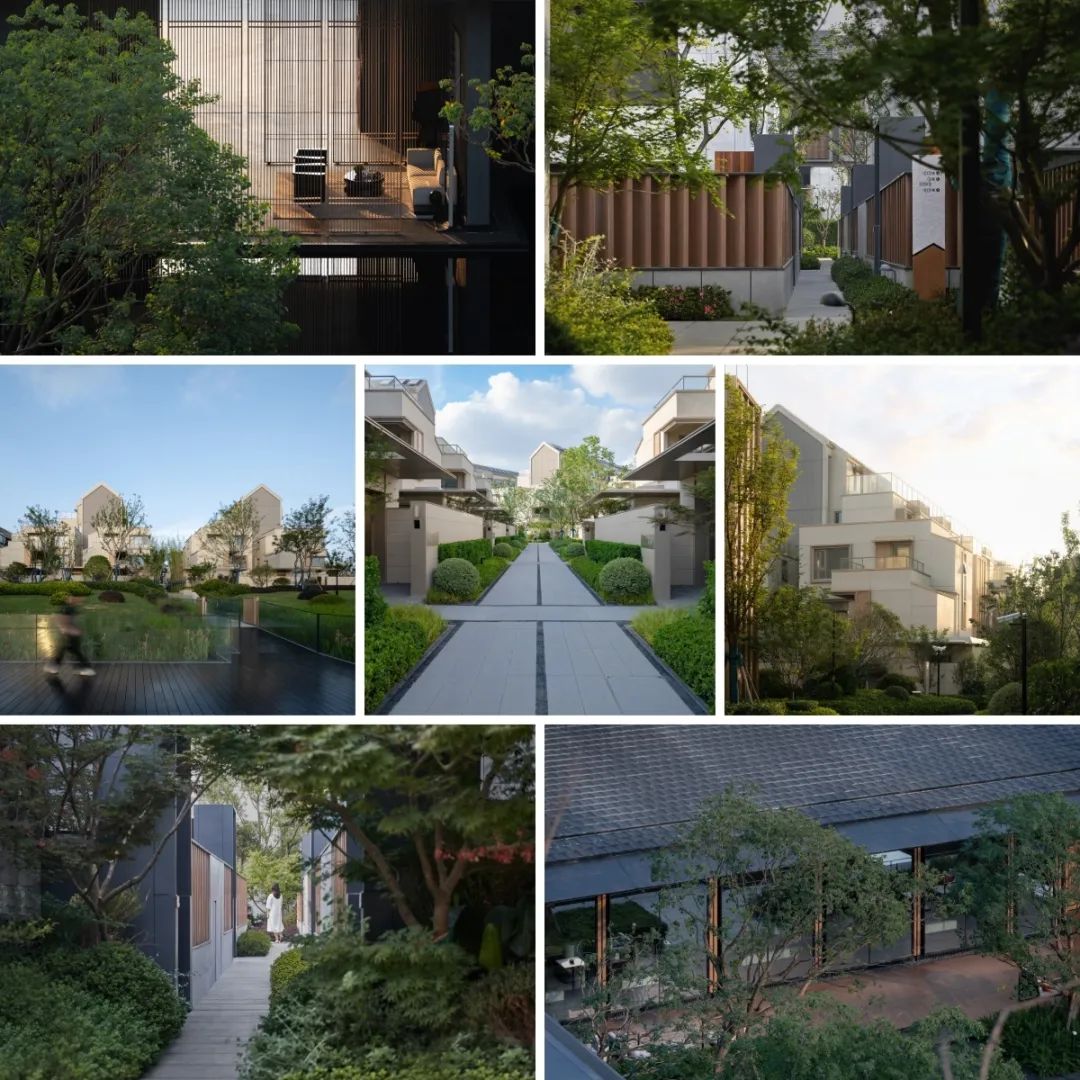

老余:高密度意味着建筑覆盖率高,用地被住宅覆盖比较多,可用于花园、广场等公共空间的资源相对较少。所以,规划上要把“人”放到地上,放到空间里,要让“人”动起来。巧妙、精细、谨慎的对待公共空间。

我这里说的“空间”,实际是说“负空间”,是除去房子、庭院之后剩下的公共区域,它应该是舒适、温暖、积极且松弛的。

△ 上海万科 · 莱茵半岛鸟瞰实景

△ 通过洋房、叠拼、合院组合成围合组团

03

Q:您可以再深度解读一下这种“负空间”吗?

老余:人!要回到“以人为本”。

人有社会属性,除了私密生活之外,对于公共生活,也是有要求的。“好房子”就应该满足人的多层次需求。你看看市场上所有好的产品,都是在好产品之外,还有好的公区。

低层高密度,当覆盖率超过30%的时候,除去私家庭院、公共交通、设备服务这些必要因素,在社区内的公共活动和绿化空间就变得非常有限。想做一个舒适的社区,就必须注重在这仅有的小空间里做文章。

△用小空间做文章,苏州银城 · 原溪实景

老余:要为人们创造出可活动、可休息、可玩耍的空间。要有包裹感、安全感和稳定性。要有场景有故事,要有人文关怀。要温暖、松弛,还要有文化和地域特征。尺度要小型化,适应低层住宅的特点,提供近人、舒适、温润的空间体验……

这些说起来都是大道理,但恰恰是关键。刚需时代习惯了的大手笔,恐怕已经被淘汰了。还是那句话:吃细粮的时代来临了。

△ 上海万科 · 莱茵半岛空间尺度分析

△ 上海万科 · 莱茵半岛的视线引导

△用小空间做文章,上海万科 · 莱茵半岛实景

04

Q:低层高密度产品,应该也是要做示范区的,对此您怎么看?

老余:资源,决定一切。

低层高密度,空间通常都很紧张。但通常这样的项目,都靠近景观资源,比如景区、水边、山边等,最大限度的利用这些外部资源,将展示区设在能直观感受外部资源的位置。

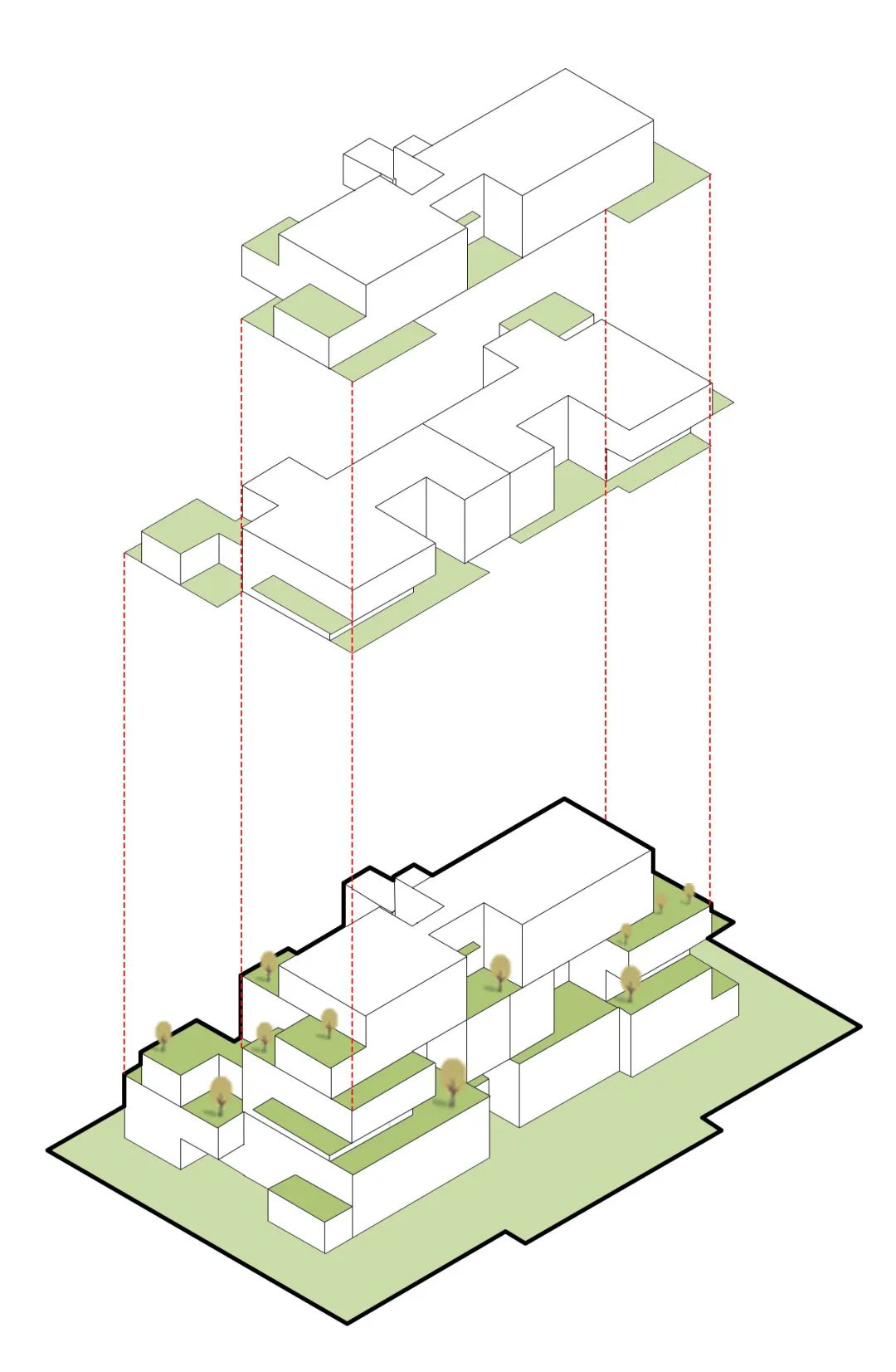

△苏州万科 · 大象山舍的体块生成

△利用外部资源,赋予示范区湖景

△共享滨水体验,上海万科 · 莱茵半岛

△贴近湖泊,建筑在自然之中被消隐

老余:如果可能,再通过设计,把景观价值200%的释放出来。比如露营、遛狗、放风筝等场地,让资源直观、加倍呈现,让消费者通过样板区,对未来生活有具象的理解。

△景观价值200%释放,合肥万科 · 翡翠天际实景

老余:另一种,就是当项目附近没有资源或外部环境较差时,则需要在非常有限的空间里,通过内部造景来创造资源,作为从喧嚣城市到安静小区的过渡节点,为遁世创造一种可能,让大隐于市具体呈现,帮助人们转换心情。

△苏州银城 · 原溪,在螺蛳壳里做道场

△利用原本狭窄的地形

布局时借鉴园林中一波三折、移步异景的空间开合序列

△引入了天井和中庭的景观设置

延伸空间景深同时也增加了内部与自然的亲近感

05

Q:低密户型产品上有哪些创新?

老余:如何融于自然,是户型的关键。

这几年,致逸一直在进行低多层住宅产品的研发,有的是业主委托,也有些是我们自己自主的。其中,有很多大胆的尝试和创新,但这些创新主要集中点都是在如何最大限度地拥抱自然。

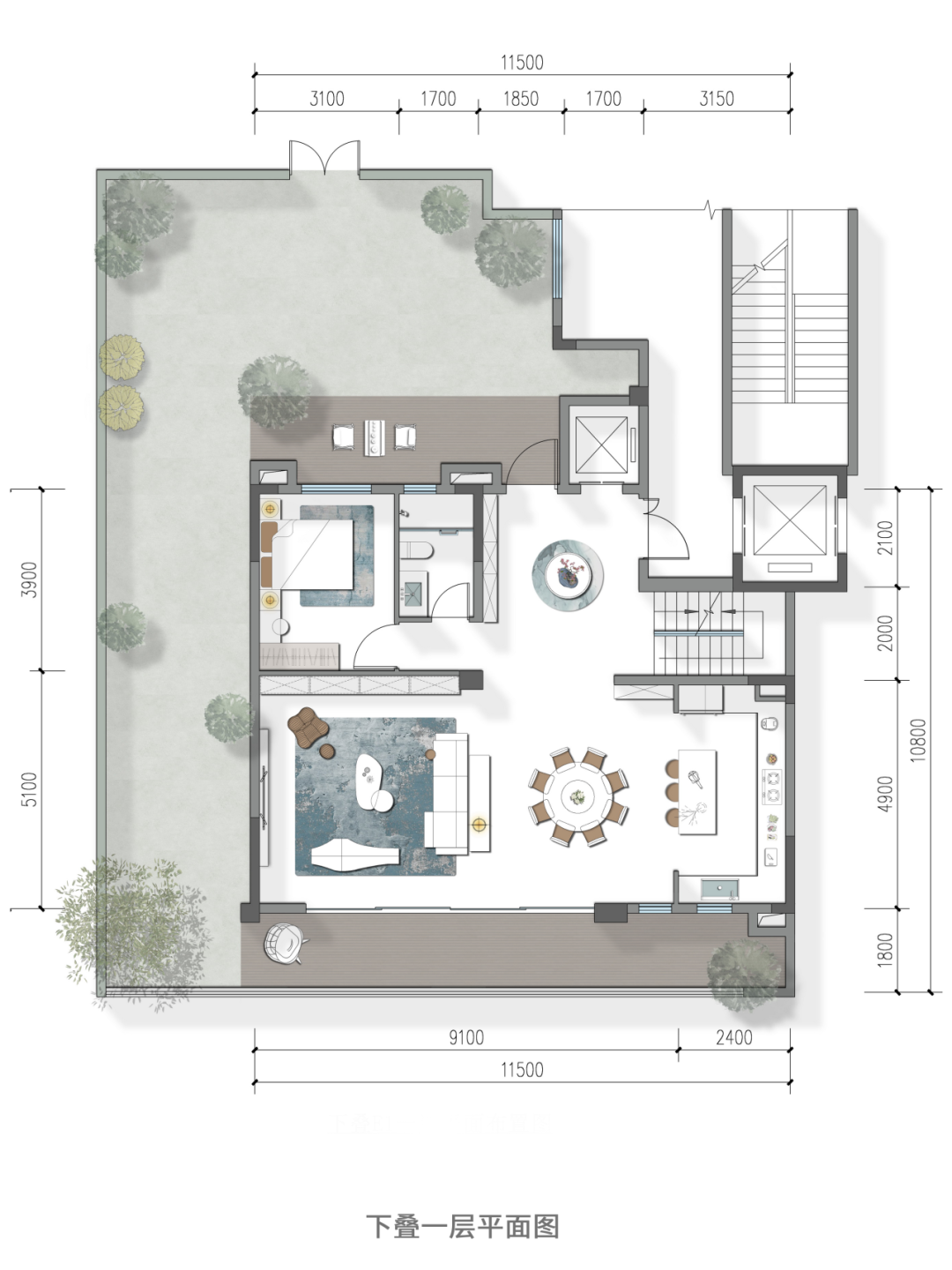

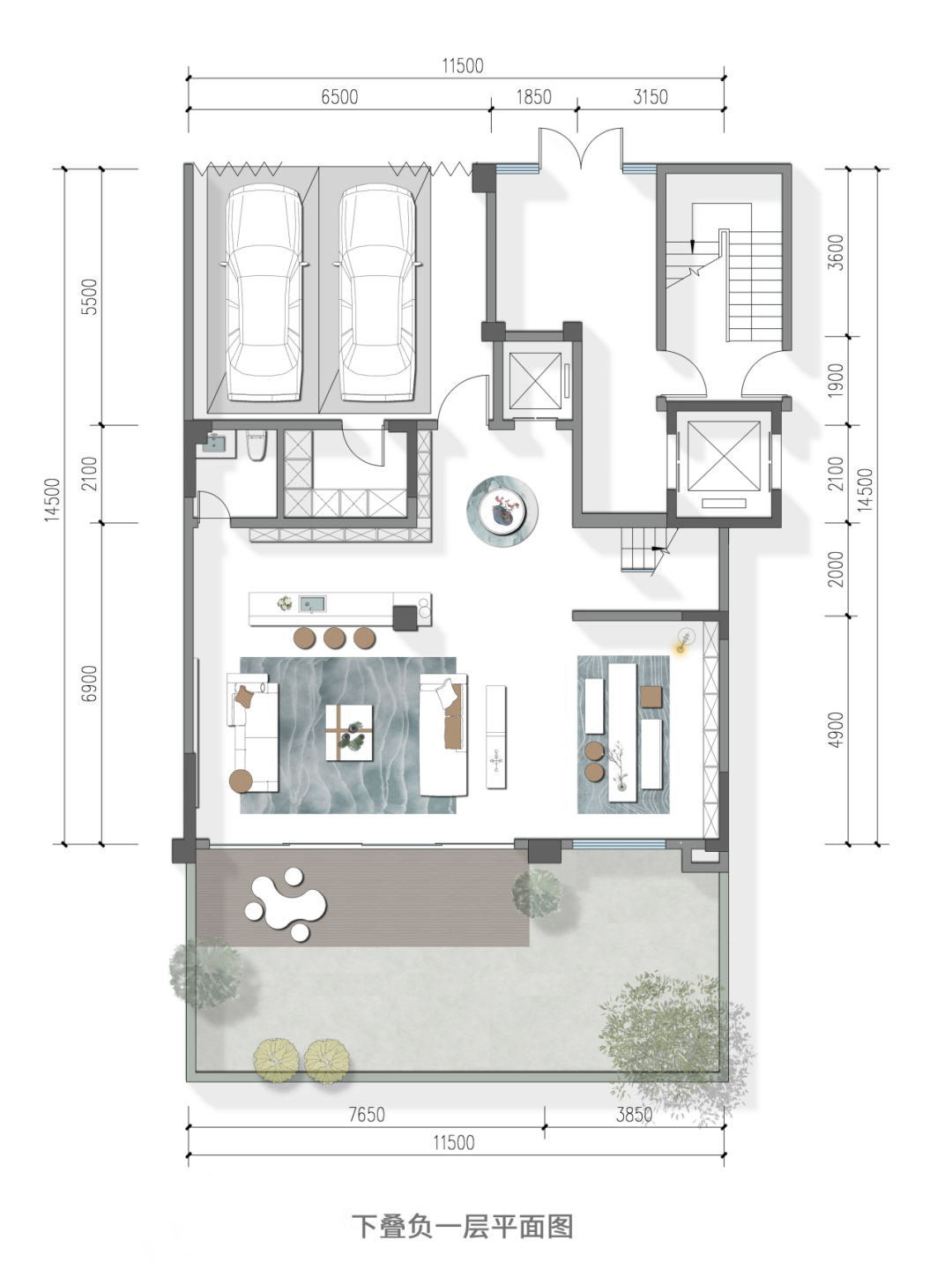

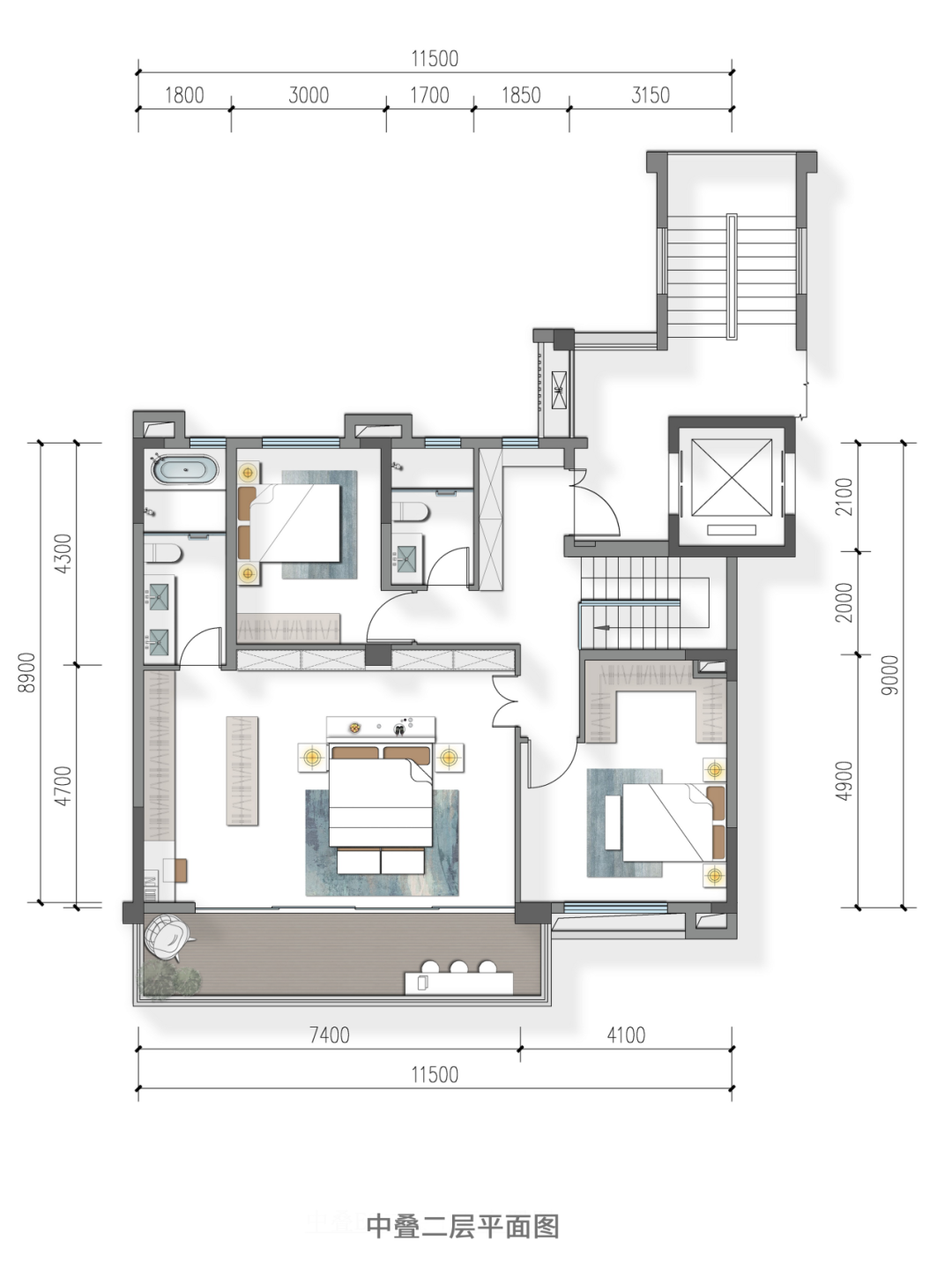

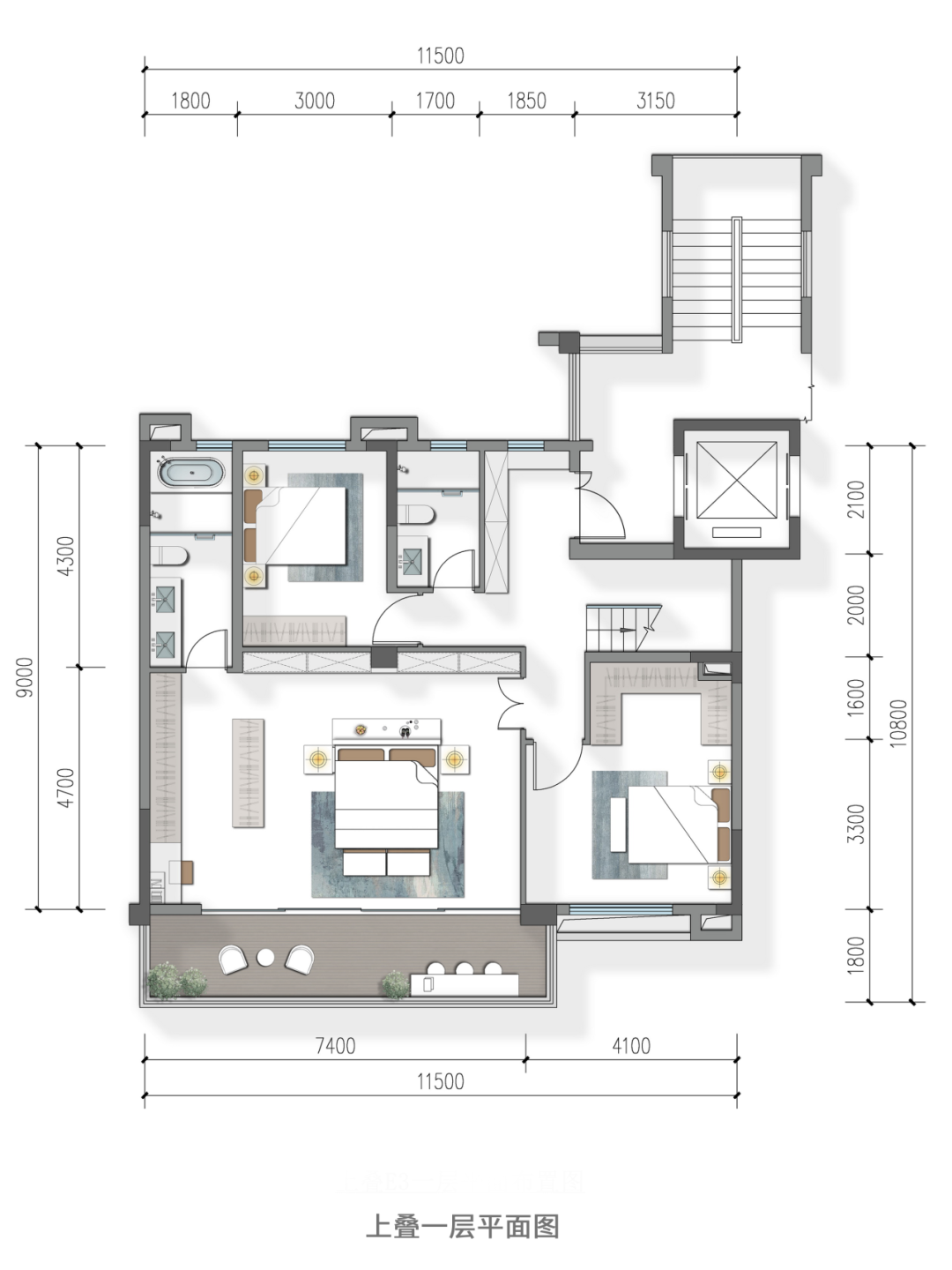

举个例子,我们在成都华润上璟润府的叠墅产品,就是一个创新并且得到了市场非常好的反馈:以 “橄榄型” 平面,颠覆了传统叠拼 “下大上小” 的定式。常规叠拼呈金字塔布局,层层退让出中叠及上叠露台等空间,但存在上叠空间局限、中叠成鸡肋产品的问题。

老余:而上璟润府的户型,中叠单层面积是向外扩张的,拥有大面积平台空间,解决花园缺失等难题;上叠产品也没有被压缩,功能和空间没有任何减配。空间组合非常简单、干脆,无论现场还是看图,都容易理解,对于户型未来更新,也有比较多的想象力。

对于墅居产品,面积很重要!在145这一档,我们还融入了一些大平层产品的优点,利用360°环绕的露台、阳台,通过落地玻璃、全景窗等方式,让住宅与自然更好地交融。

△ 上璟润府的样板房室内实景

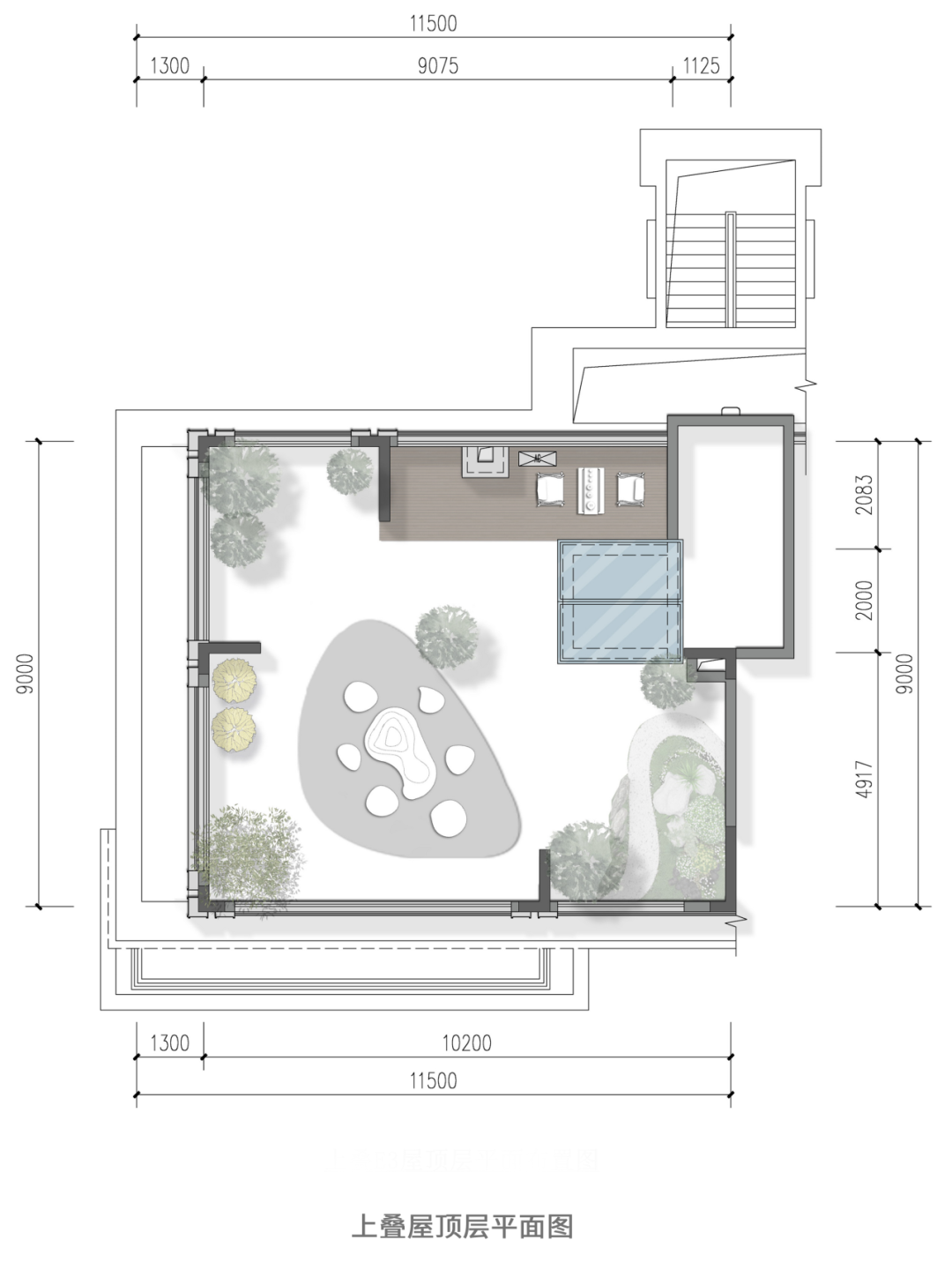

老余:在院落设计上也做了诸多尝试,其实,所谓院落,无非是生活空间链接宽敞的平台,再加上绿植。所以,我们衍生出底层的真院落、下沉的院落、空中无边院落、屋顶院落等,通过植物和景观设计,创造出与自然融合的空间体验。

△与自然融合的创新多重院落

老余:当然,我们还有很多创新,有的是天马行空,有的正在逐步实施。所有这些,都是基于对生活的热爱,对设计的热爱。我们所有的努力,未来的反馈,我是有信心的。

△ 我们的办公室

余泊

总建筑师 创始人

余泊先生于2011年创立致逸设计,始终秉持“致逸致创,精心精筑”的设计理念,使得致逸设计在经济、合理的前提下,探寻出一条“创造精品”之路。注重“设计创意”与“方案落地”兼容并蓄,实现了一系列高密度设计含量的精品项目。

*免责: 此文仅作为设计企业宣传推送,设计资料仅作学术交流使用,不涉及商业营销和要约,亦不代表该项目相关企业的任何承诺。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

25

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区