- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑档案 · 2022-12-29 18:18:23

从手绘时代到算法时代,经验转变,建筑生成。在建筑的诞生过程之中“科技”和“思想”共同驱动着当代城市生活的衍进与革新……

惠普Z系列工作站联合建筑档案,推出了《论一个建筑的诞生》栏目,邀请五位对于不同领域、不同类型、不同尺度的建筑有所关注的建筑师,从他们各自的视角出发,共同为我们记录了,在中国,“一个建筑的诞生”。

以下为纪录片背后的完整文字

01

乡村复兴:角色与意识

丨建筑的诞生

是一种因果

诞生,是一种因果,因为“果”而有“因”,而非仅仅是一个私人的目标。有了果之后,继而给予的一些意义之后,才叫做“建筑的诞生”。

建筑是一种流动的抽象的形态,没有形状。建筑也不会是一种“皮囊”和“形状”,或者作为建筑师可以碰触的细节,因此材料的处理,以及在各个场所的处理手法和工具,都是一种抽象的存在。

北沟村·瓦美术馆建筑的诞生,应该是更隆重一点的。在生活方式里,一代代人在建筑的诞生的诸多变化里,从被动接受到随和共处,不同的视野,致使前因和后果所处的状态也是不同的。我们这一代建筑师,或许仅仅是一种“建筑诞生的过渡”,也不需要定义什么……社会,就是经历一种过程经验,参与和协助是其中的一种方式,它是一种回看,也正在促生“一个新时代的诞生”。

丨在乡村盖房子,关乎乡村

更是关乎生活在乡村里的人

北沟村·瓦厂

丨在冲突中“重构”

构建一种“阅读乡村”的方式

北沟村·瓦美术馆 © 存在建筑-建筑摄影

瓦美术馆,用鲜明的色彩的和来到北沟村的人进行着对话和身体互动,它的色彩不仅是呈现在立面上的,更是呈现在情绪上的——这也展现了它鲜明的态度,以及一种开放的、公正的对话姿态——在阳光的照耀下,表皮闪烁着夺目的光辉,它用文化、材料和颜色,大声述说着中国成千上万像北沟村一样的传统村落在冲突中生存的现状,而其中所有的材料都来自于本土文明的呈现,而没有任何现代建筑语法存在的痕迹。

北沟村·瓦美术馆 © 存在建筑-建筑摄影

一定程度上,我们在北沟村所尝试解答的是关于意识形态的问题,是关于人、乡村和城市关系的问题,而不是特别具象的建筑形态的问题,或者一些很空泛的“主义”。它们不仅仅一些亮丽的“壳子”,其中的空间及展示内容,还是一种勇敢,甚至激进的碰撞,一种固定思维与先锋意识的交流的平台,它们记录了过去的脉络,描述了现在的试探,却又引申到了未知的领域。北沟村的“环境革命”,才刚刚开始。

02

02:43

结构艺术:技术与运算

丨建筑的诞生

是一个孕育的过程

建筑不同时期是有变化的,不同时期、不同地域的着力点会有不同,但本质上是没有变化的,钢筋混凝土也好,木构也好,社会整体进步之后的美学需求也在不断变化。

建筑的诞生,是一个孕育的过程,一面面向物质,一面面向精神。

其指向“需求”“功能”“美学”三个要素:建筑诞生于人的需求,其本质是一种功能结构,而其诞生后又具备了独立的美学表达。

丨结构

同构一种建筑的社会性

手工竹艺长廊·印象刘三姐© 存在建筑-建筑摄影

丨作为主动连接体的结构

尊重建筑师的故事与叙事方式

建筑的骨架,就是结构。结构,是“隐性”的建筑,它是建筑的支撑,但并不直接显露。对我而言,结构更多时候是要做到一种“行,而不露”,首先要尊重建筑师的故事与叙事方式。

建筑诞生于人的需求表达,而一旦诞生,建筑便开始具备独立的表达能力。手工竹艺长廊项目的起点,就是为了避免前来观看“印象·刘三姐”的观众淋雨而已。

03

03:46

实体城市:媒介与关系

丨建筑的诞生

是一种合力

屈米曾说:建筑不是关于形式的知识,而是知识的一种形式。我认为这句话是说 “建筑学的本质是以建筑视角去看世界”。

建筑,是一种知识的实践。这种知识的核心在于对于“人如何存在于世间?”的理解。建筑物已伴随人类上万年了,但由于早期缺乏相应的知识与认知,我们现在的建筑学作为学科诞生于文艺复兴,历史仅有几百年。

建筑是一个宽广的概念,也在不断地变化,人与建筑的关系也呈现一种不断变化的过程。现代社会对建筑有一种高度依赖,但这种密切关系或许不会持续存在。随着生产方式的变化,全新的建筑形态或许会诞生。

一个建筑的诞生,是一种社会关系交错、博弈的结果,其中可以看到一张社会权力的地图。我所关心的更多是这些社会关系运作中的积极因素和更多的可能性,以及建筑师在改善社会权力分布中的可作为之处。或许,建筑就是一种合力。

大沙河文体中心

丨房子,多盖一个或者少盖一个

并没有那么重要

建筑师,都会有一种对于建筑物的迷恋,强烈的自证的欲望甚至会带来“人性的扭曲”。一个“伟大的建筑”的诞生似乎是最好的自证。但在这种闭环里,备受关注的是物,不是人,是结果,而非过程,大家似乎都在为一个所谓的“伟大的建筑”而努力,这是畸形的。

大沙河文体中心效果图

丨混杂,造就了城市的平等和丰富度

这是一座城市健康的象征

平时,大部分时间我都在办公室,早年在深圳,喜欢去城中村。因为城中村一天24小时都在运转,住在城中村时,无论我多晚下班,随时都有吃的,所以在这里反而拥有更多可以选择的生活。

有些城市看上去甚至称得上是破败的,但你会觉得这个城市有人味,其中的所有人都会思考应当如何去生活,去追求自己喜欢的事情。在那里,生活,可以有更多的可能性,而不只是稳定的工作和沉重的房贷,城市,可以有相对低的生活成本。现在我们的城市对不成功人的包容度是很低的。城市的包容度,在于对于不同的人和不同声音的态度,并使其能够获得生存和表达空间。

丨抛却“自我”的幻觉

追寻更为“自由”与“平等”的建筑

对我而言,所有的建筑都值得思考。平等,是关于城市如何尽可能照顾到所有人;自由,则关乎我们是否有选择的权利——我们是否为大家创造了更多的可能性,是否在管理之外给出自治的空间,让建筑更具有“草根化”的生命力。

04

05:09

身体体验:群像与动能

丨建筑的诞生

是一场难产

建筑,是一种复合功能性和高度精神性的事件。建筑的出发点,是人的功能需求以及一些隐秘的人类共同情感,因此建筑不能单单看做是一种不断迭代的产品,也不能仅仅追求形式上的震撼和动人,而应该将一些敏感细腻的生活体验注入其中,并通过空间传递给人。因此,建筑又可以看做是一种物质化的情感。

建筑,不是一个固定的点,而是由时空中一个个渐进的连续的点组成的线,因为连贯,不同点之间会有所关联和取舍。在某个或者某几个点上非常棒的建筑,并不一定是一个好的建筑。一个好的建筑,是民主的、匿名的,它无关时间和出处,一定是以人的真实体验为先的。

建筑师是问题解决者、方案提供者、内容创作者、项目主导者、关系协调者,也是使用者……但建筑师的首要身份还是提供解决方案的实践者,在此基础上,加入对于使用者的理解,并且运用自身的技术以及对于人文、艺术的诠释。在这个过程中,建筑师始终是在场的。

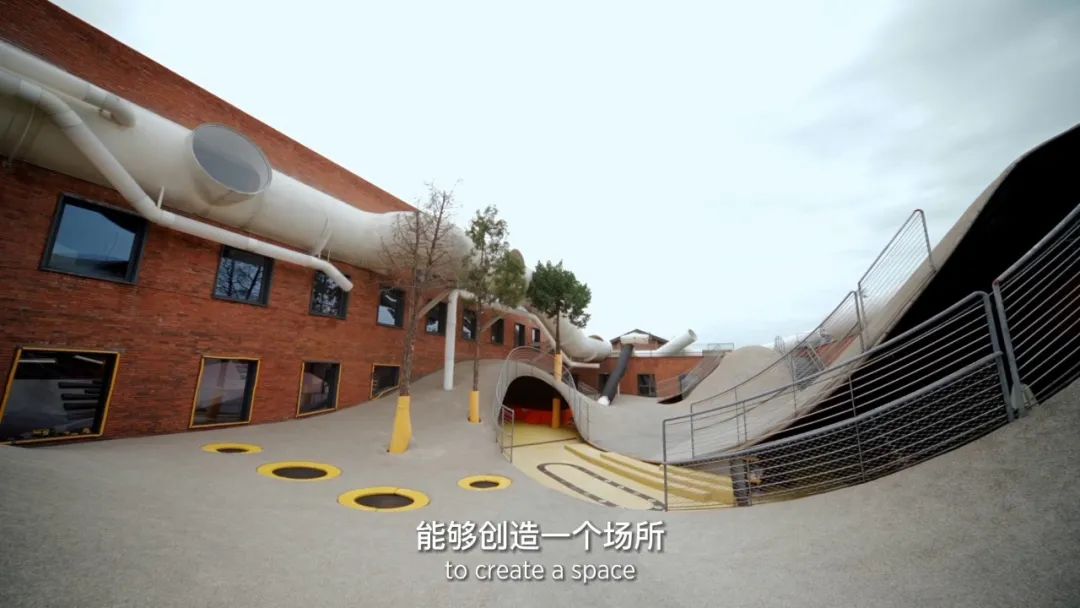

The Playscape儿童成长中心

丨感性是最真诚的理性

用“感性”的方式

参与“理性”的建筑实践

建筑,是直白而婉转的。直白在于结构、形态,婉转在于其中所能够传递出的能够穿越时间的细腻情感。

The Playscape儿童成长中心 © 田方方

在设计的过程中,我会作为建筑场景的亲历者和使用者,完全代入自己。比如在查看平面图时,我会始终将入口方向保持在自己的视角,而非和原有坐标系统保持一致。

一个建筑,生来就是需要接受审视的。而一个建筑师在创作时,自我意识是非常强烈的,这种状态和艺术家的状态类似。而感性是最真诚的理性,从某种程度上而言,感性和理性,二者殊途同归。建筑不是完全个人的,感性和理性兼而有之。因此我认为在实践之中,能和合作伙伴保持一种建立在高度的信任、理解和认同基础上的互补性和批判性审视,是一件很棒的事情。因此,另一种声音的加入,反而能够帮助我们的建筑从诞生的那一刻起就习惯接受审视,并且在批判中茁壮生长。

The Playscape儿童成长中心 © 田方方

丨身份的转换,欲求的解构

是十年时光的打磨抛光

Jack Young (杨杰克)/ waa未觉建筑合伙人

e Playscape儿童成长中心

e Playscape儿童成长中心十余年间,我们不断在批判中创作。我们这十几年的作品,无论大小,或是建成与否,到现在,看起来都不会让自己觉得太“尴尬”。

The Playscape儿童成长中心

05

06:35

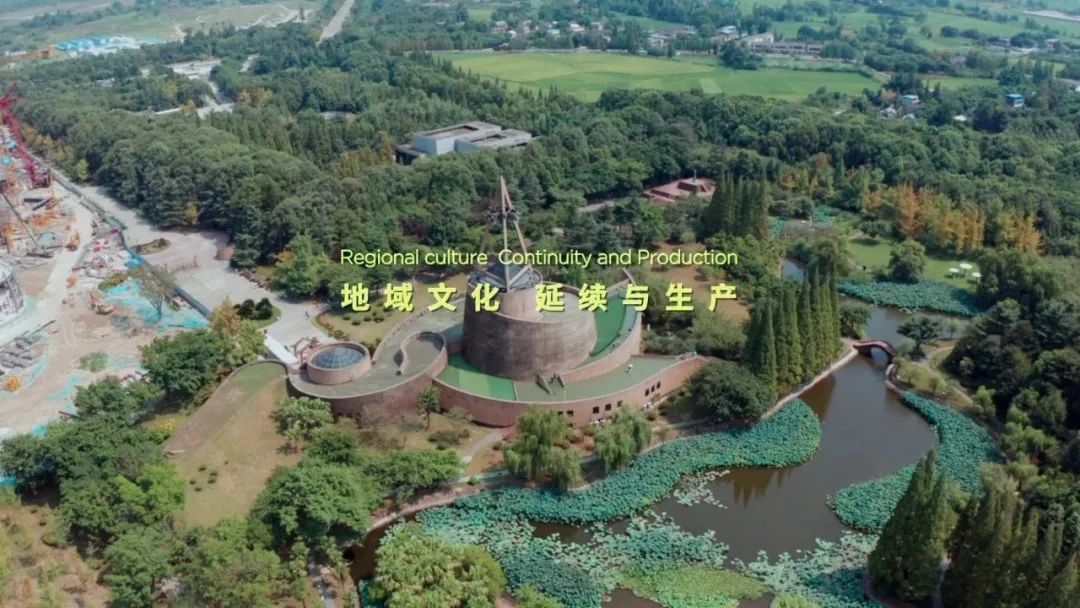

地域文化:延续与生产

丨建筑的诞生

是“开门”的瞬间

建筑的诞生,是理性和感性综合作用的结果——理性把建筑师引导到门前,感性则帮助建筑师打开这扇门。门打开的瞬间,就是一个建筑诞生的起点。灵感像是精卵的结合,一方是场所、气候、诉求、限制……;另一方是建筑师的个人的特质、经历、情感……,合成一个全新的起点。就像宇宙爆炸的奇点,其后万物与秩序都自此而生。从诞生到落成的过程,是一个建筑的生长周期。这个周期既体现了建筑技术体系的作用,也是社会治理水平的直接反映。因此,建筑的生命关乎的不仅仅是建筑本身。

丨漂亮“工艺品”泛滥的时代

需要贴近生命本质的“艺术”

建筑是一种生命的想象,也是一种文化的生产。建筑师需要在历史时间和地域空间中寻找一种独特性,需要一种自我生活的经历与沉淀,需要个体视角的观察和发现。当与一个地方的历史与现实真切地发生联结的时候,对这片土地的感知和认识就会愈加准确和深刻;相反的,这片地域也会重新定义和塑造建筑师的自我。短暂的功能都会过时、会随时间不断地变化,只有建筑自身拥有的不可复制的独特性,才是持久的生命力。

一个好的建筑,一定是具有鲜活生命力的建筑。其中包含了形式魅力,及其背后的社会公正、环境友好、经济可持续……,这样的建筑生命才是真正有价值的生命。

现在的建筑越来越像,所有的基因趋同,设计也越来越乏味。建筑很多时候不是诞生,而是克隆与复制,这是一件细思恐极的事。在资本与消费无所不在的后工业时代,谈建筑的诞生一定不是复制,而是一种脱离既有生产机制的鲜活生命的出现。诞生一定由特殊的基因所孕育。现在我们拥有太多漂亮的“工艺品”,但具有真正生命力的“艺术”却寥寥。我们必须追问:建筑是否可以超越空洞的光鲜外壳,而更加贴近生命的本质?

丨游离于强势文化之外

西南地域城市的独特性得以生长

乡土记忆,通常简化为一种被符号化和静止化的历史文本。全球化和经济快速发展造成的人口迁移和城市变迁,导致了一种普遍性的“身份焦虑”,在全球与地方的二元语境下,我们亟需一种新的“乡土记忆”。

西南地域,对中国而言注定是一个不凡的地方。它带着及其丰富的历史和地理信息,还有我们未知的或者正在消失的文化残留,以及一种不被现代性所规训的野性。它有一种原始的生命力,而并非在现代基因工程的产物。

按照刘家琨先生的说法,西南和国际一线刚好保持着不近不远的距离,靠得太近,难免会被强势文化所压制,自己的多样性和丰富度也很难长出来。西南地域有一个相对封闭的独有的文化基因库。从高原雪山到丘陵、平原和盆地,西南丰富的地理形态,以及农牧业文化和民族文化的多样性传承和交织;这种极为丰富的基因,是西南地域最为独特的资源。

我们应该寻找一种不可替代性,媒体上光鲜漂亮的建筑物已然越来越多,但这不能带来任何新的东西……真正的创新太难了,我们需要从单调的基因组里脱离出来,发现更广谱的多样性。

三星堆博物馆新馆设计就着眼于延续这种更为广谱的多样性,其将老馆经典的螺旋曲线外墙延续发展,作为三个堆体外形和空间的控制曲线,三个堆体的平面控制线延长相交于一点,平面夹角呈倍数关系,屋顶采用斜坡覆土形态将建筑消隐融入场地,使建筑形成三个沿中轴排列的覆土堆体,严谨的几何逻辑生成独特的形体韵律,寓意“堆列三星”。建筑外立面采用的代表历史层叠的曲面岩石形态,与曲面玻璃墙面形成虚实对比,最终完成了三维曲面造型感的完美实现。

三星堆博物馆新馆效果图

丨以最优资源进行整合

创造有生命的建筑体

对于项目设计而言,很多时候建筑师没有太多自由可言,建筑师的角色可能是社会生产链条上的一支笔。建筑师工作通常有两种状态:第一种状态是“随波逐流”,把业主已有的想法描绘出来;第二种状态是“自主冲浪”,尽管不能逆浪而行,但可以借助“现实的浪潮”,做出建筑师的最优表演。

【Z一刻 建筑的诞生】

出品方

建筑档案

品牌方

惠普Z系列工作站

站酷 ZCOOL

对话方

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

1572

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区