关于真实、刻意、野心、欲望、独立、淬炼,关于当地的机缘、多重关系、自我实现,一些细碎的星星点点......串联出了关于赵扬过去十年的建筑线索,2022年,赵扬在大理的第十一年,趋于真实的向往,依旧宁静。

十年“削足适履”,从无到有

邵兵(建筑档案主编,以下简称“邵”):从2012年开始,2022年是你在大理的第十一年。十年后再回头来看,这十年如果用三个关键词来概括这段时间,会是什么?

赵扬(以下简称“赵”):其实,我很少用归纳或者概括,我的思维习惯是通常是发散型的,因为现实实在太冲突、太立体了。比如,如果回溯到第三年的某一个时间节点,哗——一个大的场景敞开,那就是一个完整的场景,它有着自己多方面的丰富意涵。所以说过去这十年,让我用几个词去概括,真的很困难。

香格里拉先锋书店现场踏勘

在大理,我也待了十年了。这十年也不只是在大理做事情,也有外地的事情,也有些大一点的事情;这十年起起伏伏,有些事情成了,也有很多事情没成,成的事情基本上是一些比较小的事情,也比较在地(local)的事情。

邵:所以,你会更在意的是过程中的体验,经过了之后也并没有一定要证明自己是谁,或者一定要经历什么。在其中的那种状态,本身就是你所享受的。而我们习惯于总结或者是复盘,或许是意味着我们想要从过去经过的时间里找寻一些价值或者意义。那选择大理这个城市,你真正在意的部分是什么?

赵:人本身在意的真实和实际寻找的真实,不一定一直都会是重合的。有时候你可能在意职业方向,有时候你兴趣或者野心在变化,但是实际会限制你改变的欲望。处在一个地方,你就必须面对这个地方的现实,这种部分现实跟你在意的真实也不一定是一致的。但是,具有真实性的东西,它是能够真正带给我价值的。

凤阳邑访友

邵:野心总会带有生命力,也是时刻在跳动的,存有一种强烈的真实感,它不断地勾引你去如何向前,或者停滞。

赵:我刚来大理的时候,确实是想得比较清楚的。直到现在来看,大理仍然具备很大程度的真实性,在这点上我并没有看错。只是在过程当中,因为时代的起伏,以及一些机缘,有时你会稍微往左边偏一点,或者往右边偏一点。

邵:一个人选择一个地方,是出于骨子里的某种气息的牵引,他相信自己和那片土地的血脉相连,呼吸频率一致,这种气息是不会骗人的。

赵扬和小黑

赵:人生是一场对于内心的修炼,人的内心会指引一个和精神想契合的方向,或许其中看似任性或者包含一些随机的因素,但从某种程度上而言,它或许不完全是一种主观选择,更像是一种必然的因果。不过比起“过程”,我更在意结果。人总是会要更多的东西,尤其是建筑师。建筑师的内心,永远燃烧着无尽的野心和欲望,要去做更大、更多的事情,这是一种本能或者是一种作为建筑师的本能。

但这十年,赵扬,作为一个个体,无论是外在的还是内在的,都发生了很多变化。就像一双鞋一样,我当然希望这双鞋是完全合脚的状态,可事实是人很难找到一双百分之百合适自己的鞋,但总会有一双鞋,让你觉得这双鞋是穿对了。有时候可能真要“削足适履”,但削足适履反过来看,我觉得这就是“对了”。

邵:对,而大理这个地方,它也无形中在呵护着你的内心,可以带你走向建筑的那一部分。

赵:是的,一直都是。

一定要去激荡嘛?

选择“摆烂”又如何?

邵:刚到大理的那几天,我骑着单车漫无目的地逛。我也非常享受这种感觉,但对我来说,大理就像是一个仙气飘飘的姑娘,喜欢也热爱,但我也知道那不是“我”。

赵:我的一位朋友叶先生跟我说过,“大理,是失败者的天堂”。我觉得无论是怎样的人,在大理都可以体面地生活,这是它的一种社会心理的氛围,或者说体面的标准是相对灵活的。大城市的竞争太硬核了,中国社会成功的标准越来越狭隘,这个氛围本身就很压抑,很多人竞争中败下阵来,就算他在进取的道路上,他也很难真的比较舒展地在寻求成功,这个很残酷。或者干脆就躺平,躺平成了一种选择。在大理躺平,没人说你什么,你还能收获很多躺友们。大理这个地方很包容,因为这个地方是没有什么成功的机会的。

竹庵,喜洲,大理

邵:叶老师概括的那句话特别好。昨天晚上我走过了两条街,有射箭的,有占星问道的,有一块钱可以交个朋友的,还有自称是流浪诗人的,我裹着被子跟几个不认识的人聊天,很震撼,也非常高兴。于是我问自己,我们一定要去激荡吗?如果条件允许,选择“躺平”又会如何?

我自己还挺享受在大城市的感觉的,但是,来这儿之后我平时的那种撕裂感突然消失了。人都想不普通,但我才知道原来人可以这样过日子,日出而作,日落而息,或者日落而作,日出而息,没有什么限制。之前我没有思考过这个问题。

赵:大理最早是白族的农业文明,就在这片坝子上面种地,或者是在海里面捕鱼。直到现在,这种传统其实还保留着。如果你真的去村子的话,六七十岁的本地人大多还保持着纯正的白族生活习俗和他们的农业文明底色。大理最早的外来文明是嬉皮(Hippie)文明,八九十年代的时候,由于大理房价便宜、气候适宜,很多老外搬来了大理。大理吸引过来的几乎都是音乐人、诗人、艺术家……慢慢地,大理变成一个嬉皮文明地聚集地。所以其实大理后来的文明全都是嬉皮文明所带来的。“嬉皮文明”,如果用现在的话来说就是一种“摆烂文明”。在大理,摆烂是被允许、被接纳的,不会有人鄙视你的失意。

大理古城既下山酒店

邵:似乎在之前的一段时间内,我们都被时代激荡了。现在,我们需要的不是快速被挤压的、竞争特别激烈的环境,也不是一小时要谈出多大生意的速度。

赵:其实,很多生活在城市中的人都需要能够喘息的空间。所以大理一直是一个度假目的地,和丽江之类纯旅游的城市是不一样的。大理也自然而然就变成一个“被放逐”之地,而在完全野生的环境中,你必须找到自己的话语方式。刚来大理的时候,我没有想过我居然还能用自己的方式来叙述关于建筑的事情。我发现几乎每一个房子都可以从我的角度来讲述它,慢慢地才形成了自己的一种表达惯性,这也是我到了大理才积累起来的能力。

梅里雪山既下山酒店,德钦

房子和业主的人生是相联的

造房子,本质上是共同创造一种更理想的生活

邵:在每个项目中,起到决定性的那一部分是什么?

赵:这个就很难笼统地去描述,但我可以举个例子。比如竹庵这个房子,最早的时候业主蒙中希望除了主卧和保姆间以外,还要做两套客房,但如果这样的话,他们的主卧就必须要做到局部的二层。但因为基地太靠近洱海,地基很软,如果要做二层的话,造价肯定会远超预算。于是我就跟蒙中聊,我说其实你们应该只做一层,一个客卧,因为两套客房意味着同时会有两拨客人来做客,两波客人肯定有两波习惯,这种情况是不轻松的。而最好的状态是你们一次只接待一波客人。他接纳了我们的建议。于是整个房子我们只做了一层,也只做了一间客房,后来也证明我们的这个决定是对的。其实这个决定跟形式没什么关系,蒙中是一个很懂生活的人,基于我的建议,他会反观自己的生活方式。不用爬楼梯的大平房感觉是非常舒适的,因此这个房子造价不高,反而获得了很棒的生活品质。

竹庵,喜洲,大理

邵:所以,你是在用“生活本身”来回应你的设计,你不会过度着力于自己的建筑形式如何?

赵:说到底,首先你要放下自己作为一个建筑师的表现欲和控制欲,尊重规律。当一个甲方找到我的时候,我首先想的问题其实是,我是不是有必要做这个项目。如果说一个房子的发心有任何勉强的话,很多时候是事与愿违的,甚至会给你未来的人生带来痛苦。从我的个人经历来看是这样的。

竹庵,喜洲,大理

房子和业主的人生是联系起来,造房子本质上是建筑师和业主共同在创造一种更理想的新的生活。作为具有实践经验的职业建筑师,你要比业主更清楚这些建造活动对他的人生会有多大的影响。因为如果互动得非常好的话,业主会越来越积极,在这个过程中业主所反馈给你的能量始终是正向的,对于房子业主也会物尽其用;但如果业主越往后越觉得后悔,做了第一个错的决定,接着做第二个错的决定,但是他还不得不把这个事情继续下去。

作为建筑师,我会觉得这个项目完全没有意义了。“造一所不抗拒生活的房子”,说的其实就是这个意思。

赵扬(中)带钱小华(左)去竹庵拜访蒙中(右)合影

邵:房子,是和我们日常生活最密切的场所,它跟人的身体或者是生活状态的关系非常紧密。我觉得“不抗拒生活的房子”所回应的,第一个是要尊重事实和基本规律;第二个是要尊重生活本身,保持对于生活本身的触觉,而不是背离生活去谈论问题。

竹庵,喜洲,大理

赵:生活空间,是一个浩如烟海的领域,在日常生活空间里探索物质性和精神性的统一,是一种非常迷人的状态,在其中你可以进行终其一生地探索而乐趣无穷。一旦扎进去之后,你会发现没有任何一个房子是一样的,因为一个房子是属于某一片土地、某一些人的,是这片土地和这些人们的期待,让这个房子成为一个独一无二的建筑。

所以,这也是为什么我主要做生活空间,因为它能落到实处,而不是一个纪念性建筑。我坚信,所有人都需要一个人工环境或者说建筑物,来安置自己的肉体和心灵,这就是家。也是我们这个职业之所以能够存在的一个落脚点。

邵:你不会背负很多概念的包袱?也不会去框定自己是谁?房子,需要的就是生活里千锤百炼、千变万化的状态。

赵:造一个房子,其实是去探讨这个房子跟世界建立各种联系的可能性。人不可能去过别人的生活,但是你作为建筑师,你可以观察到很多人的生活。我们会去到各个地方,会与不同的社会环境打交道,观察到当地人的习俗和这些地方的关系,这点就有点类似于人类学观察。同样,云南是一个人类学的素材宝库,这里气候、饮食、人文,包括人的性格和交往方式都是非常丰富。这些素材也是使得一个房子的表达能够成立的线索。我觉得这才是我们所谓的“美”和“诗意”的前提。在来大理之前,我是没有预料到这些的。

竹庵,喜洲,大理

远离正统的话语体系

建筑与文字的如一表达

邵:从你的文字中我能看到你的一些特质,既不是建筑学语境下的纯粹理性表达和逻辑解构,也不是一种纯文学化的释放或者辞藻的勾兑,它更接近于一种口语化的当代日常表达。我觉得你的文字表达和建筑表达其实是如一的。

赵:对,“如一”其实是我想要去获得的一种状态。建筑被文字化或者视觉化之后,来被媒体来传播的时候,这些其实是很难完整地传达一个房子跟这个世界的联系的。对于一个房子而言,是它建立的所有这些联系让他变得有意义的。我觉得文字可以起到这个作用。所以我觉得如果不是用这种方式把它写出来的话,房子中所包含的很多意义可能会被忽略掉。

李宅,普洱,云南

邵:你的文字有一种诚恳。但我觉得我们熟知的建筑文字表达反倒反倒少了一种真切,因为文字一旦成型,都有刻意表达的成分在。

赵:对,“修辞立其诚”(《易传 •文言》),这是最基本的,每次写文字其实都是一次自我辩驳。这个是你要去养护、去修炼的,因为对于自己,人很难做到完全的诚实。但是,如果说你想一直做好的作品的话,真诚是最基本的。真诚还是需要究竟的,要是各个层面上自始至终一以贯之的真诚。

邵:当你离正统的话语体系越远的时候,你越能够找到自己的表达方式,包括建筑的表达和文字的表达,都是属于你自己的最舒适的表达方式。

李宅,普洱,云南

赵:建筑师是要说很多话的,而我写文章的方式和我聊建筑的方式,基本上是同一个路数的。

邵:真诚是之一,其他的路数大概是怎样的?

赵:我觉得无论是写文章还是聊建筑,表达的前提是为了沟通关于建筑的想法,而不是为了制造壁垒,不是为了维护建筑学的崇高无上的感觉。所以,我必须要跟很多非专家人士去沟通,那么,我就得日常的语言来跟他们聊建筑。

李宅,普洱,云南

邵:现在通用的建筑表达和你的方式是完全不一样的,很多时候是会要求你用非日常性的表达,好像这样才显得专业。

赵:在我看来,这是挺糟糕的事情。这真的是让建筑自绝于人民,那些所谓的“深刻表达”,其实没有人在乎。如果说是在能够和社会平均文化状态正常沟通的前提下,在象牙塔上面摆弄些事情我觉得是没问题的,但如果基本的对话和沟通都没有建立起来,但是大家依然都在这样去做,就是很奇怪的事情了。

邵:它是另外一种概念化和格式化的桎梏。似乎只有在野才能做到健全,这个很奇怪。对整个建筑行业来说,我觉得它不是良性的推力。

赵:以我自己的实践历程来看,这是我的能找到一条路。但我不敢说这是通向健全建筑的唯一路径。

李宅,普洱,云南

从独立的幻觉中主动出走

一位扎根大理的野生建筑师

邵:所以或许是因为你的气质,或许是因为你在大理,我从来没有把“野心”和“欲望”这两个词代入到你身上,直到今天你提到的时候,我才明白这两个词对你很重要,它们似乎是一种恒久的力量牵引。

赵:说没有,肯定不是真实的回答。如果一个人没有野心和欲望的话,其实很难做出如此不常见的举动。像十年前我从哈佛大学设计研究生院(GSD)毕业,全家人都不理解我为什么义无反顾跑到大理来。这其实是一个非常刻意的举动。支撑我来到大理的,其实还是作为建筑师希望能够自我实现的欲望。我觉得这里或许会是一片适合我心里建筑种子生根的土壤。其实那个时候我的野心是很大的,甚至是有点儿莽撞的,当时并没有太多准备。当时我急切地希望证明自己选的路是对的,也希望自己的作品早点建出来,打开市场局面。但现在可能是因为已经做了一些事情了,我的心态发生了不小的变化。

妹岛和世和赵扬在共有之家,气仙沼市,日本

邵:你提到“刻意”这件事,我很有感触。其实在之前很长一段时间内,我是不愿意承认我曾经很刻意地做过什么事情,我想刻意地把那些刻意弱化。我们可能都会经历那个会刻意自我表现或者说尝试寻找自我时间,以及一种年轻状态下自我实现的执念。

现在我反而认为,恰恰是这种刻意划定了赵扬和其他人建筑的分野。作为年轻人时,这种刻意给予我一种仪式感,如果你不是刻意去这样去做,可能你就找永远找不到自己。所以我能理解你来大理的原因,你是两手空空而来,刻意把自己放在了大理。所以其实你了解自己真正的、向内的需求,而大理在呵护你的这部分,最重要的部分。

赵:严格意义上来讲,我是来到大理之后才真正开始独立建筑实践的,之前在标准营造的那段时间是一种半独立的状态,那时很多情况下我是受保护的,这种状态会让人产生一种飘飘然的“独立的幻觉”,这种状态和真正独立是两回事。只有真正独立去面对全部的现实,才谈得上所谓的本色和淬炼,这是特别重要的,也是我认为做独立建筑师最有意思的一点。

双子客栈,大理

邵:从开始面对那一刻起,你觉得你就是真正独立了吗?

赵:我觉得我还算比较幸运,我有比较相对长的一段时间去寻找一条属于自己的路。2005年我从清华硕士毕业,直到2012年来大理,之间有7年时间,如果再算上在清华读书的7年时间,可以说我通过14年时间把自己从一个完全的小白变成可以自己独立开业的建筑师。这14年时间的长度和厚度赋予了我足够的进行独立建筑实践的力度。所以在我开始独立的时候,我确实已经想清楚了自己的方向。

邵:其实从来到大理,你想要用你的建筑的方式去面对社会真实的那一刻开始,你就已经独立了。我自己称我的那个过程为“断奶”,对于“独立的幻觉”的主动戒断。我在三十二三的时候才真正意识到到自己的个体语境,在此之前我好像总是跟各种人事纠缠到一块儿。

赵:对,在大理,想伸手找谁是完全抓瞎的。

海角客栈,大理

邵:对你而言,那个境遇在心理上并不是全新的。如果说前14年是一个发酵期,那么这十年,真正的淬炼才刚开始。

赵:对,进入这个场景之后,你是来淬炼的。那个时候你有了种子,但这个种子发芽这个过程真的并不容易,它是一个从无到有的过程,发了芽、生了根之后,至于能不能长得高一点、长得大一点,还需要时间的检验。

邵:是的。那从开始做事儿,到真正做成一个建筑,你经历了多长时间?

赵:四年,直到竹庵建成。这是第一个我认为基本比较完整的项目。整个过程比我想象得慢多了,其间经历了一些建成和未建成的项目。但竹庵是在一些机缘下,真正靠自己努力、靠和人与环境的互动去共同完成的一个事件,这是很难得的体验。这些项目小,但它们是完全不依托于任何行业体制的属于你自己的成品,你不会成为一套既定流程里面一些确定而割裂的环节。大理这个地方,就是地方社会,选择大理的意思很明确,就是我跟这些流程没什么关系了。

竹庵,喜洲,大理

邵:所以在来大理之前,你把所有的事情都想好了。

赵:基本上是这样,但现实比我想象得要困难很多。我以为这些我预想的事情会合情合理、自然而然地发生,那时我完全没有意识到自己需要付出多大的努力。当然这也是很自然的一种体验,大家都这么成长过来。

而从竹庵开始,无论是寻找项目的方式或者项目找到我的方式,以及项目推进方式、建设方式、使用方式,整个过程都会是一次合作紧密的、特别完整的体验,它们就是在你身边日常真实发生着的事情,而不是一种体制和确定流程里被的割裂的片段。这种体验现在我仍然在经历着,并且乐在其中。我觉得这就是脱离了城市现代建筑工业体系或者设计行业普遍操作流程,在大理进行建筑实践的状态,如果完全是野生状态的话,我觉得能在大理获得更真实的体验。体验过这种状态,我对于在流程里面去操作一些片段化环节的兴趣就彻底消失了。

邵:我觉得这是两种选择。来到大理的时候,你已经做出了选择,你是不会回去的。我能感受到你骨子里的执拗,恰恰是那个劲儿,让这四年变得丰满了。

赵:我肯定是一个比较能坚持自己的人,因为这样才能够成为独立建筑师。我相信每个独立建筑师都会有很执拗的一面。

在真实的世界中实践

平实叙述生活的健全建筑

邵:你没有看起来的那么“书生气”。你给我的感觉就像是一种平实的叙事,你很知道生活是什么,因此你也不会刻意地对它去做过度描绘。好像那四年真的教会了你建筑是什么。

赵:那四年还并没有现在那么坚定,毕竟你现在是在跟来到大理十年之后的我聊天,哈哈。这“四年”到“十年”过程当中,还是有很多挫折和考验的,这些坚定也都不是凭空而来的。你在一个真实的世界里面做建筑,是不会人会用书本上的建筑学逻辑来跟你聊天的,大家讲的都是非常实际的事情。

邵:在这种工业化的建筑体系之外,我认为其中最宝贵、最有意思的部分是你在参与整个建筑过程中所获得的一种身体性的体验,它不像是你在某一个段落里做抽象的、缺乏触觉的事情的状态。

赵:我觉得主要还是我的建筑观导致的。我觉得一个房子是必须要跟身边的世界发生关联的,如果这些联系有很多部分是被切断、被屏蔽,或者被格式化、概念化的,那么这个房子在我这里就失去意思了。刚开始在大理实践的时候,我发现当时我所面对的机会其实没有办法让我自由地探讨人和房子之间的关系,也不可能让我自由地去覆盖它跟项目周边、跟世界产生的大部分重要的联系。

比如房地产项目,是不可能讨论具体的居住者和房子的关系的,因为房地产其实是资本逻辑的,尤其是当年房地产飞速发展的时候,它和建筑学的关系其实非常微弱。还有很多大型的公共建筑项目。它们都是宣言属性的,只是用来摆姿态的。这就很可惜,本来一个大的建筑和城市生活以及其他城市空间之间是有很多关联性可以探讨的,但是在这个时代,这种关系,甚至是这种建筑本身都是无可讨论的。

柴米多农场餐厅和生活市集,大理

邵:没错。所以你觉得从什么地方开始,我们能够重新开始讨论这件事情?

赵:2012年,我来到大理,接触到了一些民宿,当时这边还叫的是“客栈”。我就是到了大理之后发现了这些小项目,它们虽然小,但在这些项目中,你做的每一个决定都是有意义的,都实实在在地在跟这个世界发生着关系。不管是多小的决定,比如门应该朝东还是朝南,院子应该宽1m还是少1m,这些决定都是有很多非常实际的因素可以去思考和权衡的,建筑不是虚无的。我还是希望能发挥建筑本身的能力,做健全的,可以活蹦乱跳的建筑。

邵:不仅仅是建筑,现在我们经历的一切都像是你讲的那样,好像是被过度概念化、符号化的。其实我们都在其中。我自己也有这种感觉,所以我的状态好像一直在逃。但你在大理其实是先把自己摘出来,先尝试了解什么是健全的建筑,然后再去做事儿。

赵:对,这跟人接受的教育是相关的,从我们接受的教育来看,行业体制是亟待改良的。

HOTEL S,大理,云南

邵:我们是被迫接纳这一切的,其实什么都不知道的人反而可以幸福。恰恰你知道了,你就要做选择,进去,出去,或者你要这在里边。以前提到几十万方的项目都觉得是小项目,在大生产、大机器、大资本的强大的驱动下,个人是渺小的,无能为力的。这个时候提建筑师,建筑师自己都没弄不明白建筑师是什么。我觉得非常重要一点,人在整个建筑的过程中是否能参与决定,这个决定了建筑师的存在是否有意义。这是做建筑的基础。

HOTEL S,大理,云南

赵:对。有决定权才可以自信地做判断,因为自信的判断,你才能够发展自己的方法。因为建筑师的方法建立在真实的现实层面的根基上,这是我觉得是来大理最根本的一点。虽然现在行业中那些不太好的状态仍然会影响云南,影响大理。但是所幸中国纵深很大,这里还是具有边缘属性的,再怎么追我也可以逃。但总体而言,我觉得在云南还是有机会坚持独立建筑的路线的。

也不光是在云南,这两年其实我们接到的委托其实很多都是来自外地的。你会发现在中国的大城市以外,还是有很多空间的。但这需要建筑师和这个时代的需求产生共鸣。我们作为建筑师需要主动为业主提供这些可能性,这样他们才可能看到这种可能性,坚持这种方向的人多了,就会有更多的人能够看到。比如和我合作的业主,他们在经历这些项目之后,人生和事业也会发生一些转变,从中他们也能感受到属于建筑的价值。

大理古城既下山酒店

邵:我觉得让非专业的人理解建筑的共鸣感,这个事情很难,你要给不同的人重复讲述这件事儿。

赵:其实我遇到的这些甲方,他们大多都是在追问这些问题的。事实上对建筑感兴趣的可能是所有人,而不只是建筑师。我觉得建筑还是非常重要的,它是能够表达我们这个时代的一种方式。而无论是被动表达还是主动表达,都是能够被所有人觉察到的一种公共表达。

从某种程度上来说,我们的项目都是甲方和我们带着一定程度的共同困惑开始的,我们的每一个决定也都是有现实依据的。所以,我跟我的甲方的沟通其实没有你想象的那么困难,因为我并不需要像我们现在这样去讲一些宏观的、抽象的事情,而是会用具体到每个项目中可感知的部分来沟通。这里边有很多常识,或者是在常识基础上加入的一些美学秩序,等等,这些是所有人都可以理解的,并没有那么难。

大理古城既下山酒店

在星星之火与燎原之势间

只差一阵风

邵:一个建筑,总会包含多种诉求以及多种混合关系,你更倾向于如何表达?

赵:跟业主们的沟通,都是就事论事,我甚至不会去说“诗意”“美学”这些词汇,我认为这些必须要由业主感受到、说出来的才有意义。建筑师讲出来的东西必须是客观的。稍微大一点的建筑,它是一个房子,也是一个世界,所以你是没有办法把它说尽的,但是它解决的问题有层级,比如说要先选址,选址之后看房子的朝向,以及房子的流线、功能布局,等等,这些都属于传统建筑学的范畴。美观兼顾实用,我认为这些是亘古不变的。

邵:“基本”和“传统”是永远存在的,这个是很重要的。

赵:对,这些东西就是我们用来跟所有人沟通设计的基础。但是因为过去几十年,因为西方建筑学理论发达,在学校里边也谈论得很多。他们建立在西方建筑学的构架里边,起码在二三十年前这些构架的基础是被大家所尊重的。在这个基础上大家觉得聊这些基础的问题好像没什么意思了。很遗憾我们没有这个基础,所以在中国做建筑,我们不能去聊太虚的东西。

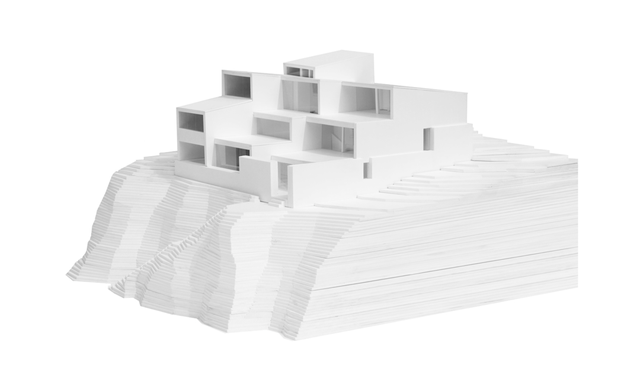

陈宅 土建完工与模型, 大理

邵:对你而言,做建筑要有一个大家能够沟通探讨的基础,这是一个必须创建的“底”。

赵:我认为我们作为建筑师,有义务去帮社会在这个行业奠定一个平等探讨的平台。但这个平台目前是被大家肆意的蹂躏或者利用的,所有人的工作都会很困难,非常遗憾。但是没有办法,如果你还想做点儿真实的事情,你还是必须要去打这个底。就像是金字塔不可能没有下面部分,只有塔尖儿,建筑没法做成这样的空中楼阁,所以你还是得从下面开始。

邵:可是这就是时代的现状,国内一群非常优秀在塔尖的人建筑师在不断地参与和争吵,大家似乎都各自在各自的状态中做事,而没有达成一种共识,这种力量非常弱,也非常松散。大家知道这很荒谬,但是同时又在唱着一种悲观的腔调,你也知道你永远不能背离建筑的经济属性,所以好像我们很无力,我们什么也无法改变。

这几年我做的采访越多,实地走访的项目越多,有时候我反而有时甚至会突然不知道房子是什么。反而是我回到老家,看到我家的房子的时,我才知道那就是个房子。因为那是我爸自己一砖一砖敲起来的,他总是会给我念叨,这个房子怎么怎么样。

赵:对于建筑,你爸比你坚定(哈哈)。

邵:对,我觉得现在没人能说得清楚什么是房子,但有人告诉我们什么是房子我们也不会质疑。我很难说清楚城市里二三十层的建筑里的到底是不是我的房子,但我爸,一个没接触过建筑学的人,却能很确定地告诉我那就是他的房子。

梅里雪山既下山酒店,德钦

赵:我相信还是有很多人在努力,维护和追寻一些真实的价值。现在显性的局面或许不太让我们高兴的,但是我还是乐观的,我觉得时代是很有意思的。有一次我跟一个朋友聊天,我开玩笑说,你看我们好像力量都很微弱,大家好像这桌上地水杯,离散,而且都不剩几个人了。但是大家可能还保留着一些星星之火,星星之火和燎原之势之间,差的只是一阵风。

时代,或许就是这阵风,还很多人还是保留着星星之火,他们都在等风。有人是在做实践、在做研究、做理论的,也许他们还在辛苦地做事,也很清贫。但无论风来不来,他们都还是这样,因为他们对自己很诚实,以至于无法面对太多虚假,他们不得不这样做。

梅里雪山既下山酒店,德钦

邵:大理,就是在呵护你的那点星星之火。

赵:希望是这样,我希望它还能呵护下去。

邵:大理给你了一个做建筑从容的理由,让你可以更从容一点。我的性格不是特别合群。其实我喜欢北京,我不知道为什么,就像是这皇城根下的历史与时间能够消解我的那种不安和焦灼,让我平和,就像你说的,一个地方的社会属性很重要。

赵:所以,北京还是有正气在。

邵:有。我觉得做到真诚很难,对自己真诚更难。我想做访谈这件事,最开始其实就是为了生存,但是做着做着会发现自己想追求的东西是什么,就是你提到的真实价值,你感受到自己最想做的事情,那个才能够成为你永恒的职业。就像可能别人都觉得建筑不是那样的,可是你就觉得是那样的,这就够了。

梅里雪山既下山酒店,德钦

十年之间的变与不变

未来,和项目一起

平实从容地面对更大的世界

邵:今天你在这,我眼前这个人,给我一种平实而从容的状态,没有张扬,没有扭捏,没有刻意表达,也没有极强的宣言属性。和你聊天的过程,我觉得我是在不断拆解这个底。我想知道十年间,你不变的星星之火或者说真实价值的部分是什么?会随着环境不断和你产生勾连的那部分又是什么?

赵:不变的,就像刚才我说的,在大理或者其他小地方,也能够让一个项目去面对一个相对完整的世界。这个是一直没怎么变的。即便是在过程当中,我们有时候会遇到一些大一点的项目,依旧会采取同样的态度,不合时宜地干,因为不合时宜,也许从一开始就已经失败了。但是起码我们态度一直没有改变。

上银1号客栈,大理

赵:如果说有一些变化,我觉得就是大理这个地方给我的给养。在大理的这十年,我觉得和念了一个很有分量的学位是差不多的,其实不只是做实践,我对世界的认知,对文化的认知会变得更深更广。因为云南是一个“乡土社会”(费孝通语),这里地域差别特别大,这种乡土社会中得每个具体地方的特性保留得特别好,因为做项目的原因深入进去,它反而带给我很多的营养。这种感觉和城市中所做的项目不同。

在城市生态中,做项目更像是建筑师在输出价值,而在乡土社会中,造房子是和人、和土地共谋的结果。比如竹庵,就是这样的作品,它的价值不全是我建筑师通过我职业操作和形式上的摆弄创造价值的,那些乡土中给予我和项目的反哺,让我的认识变得更丰盈。有时候也不完全是因为做项目,除了做项目,有时候是因为旅行认识了一些朋友给我的反哺。

YAZA“野在山川”度假酒店,安吉

邵:所以其实对你来说,建筑可以面对一个相对完整的世界。

赵:或者说盖一个房子,在这个过程中,我认为我的项目在面对一个新的世界,其实就是我在面对一个相对完整的世界。

十年一刻,第十一年

顺应自然秩序,一切从实际出发

赵:我这十年,也做了些事情,这些事情也帮助我认识我自己。一面完成了一这些事情,一面在完成我自己的内心的成长。

邵:十年,我觉得不是一个很漫长的时间段,而可以看作是一个即刻的概念。上次建筑档案与你的一次对话是在2016年(《赵扬:浮华乱世丨以设计的方式建筑“爱”》《偏安大理的青年建筑师丨生活》 《由《幸福的建筑》进行的一场对话》),算是一次对你的初认知,这次在你来到大理的十年的节点上,我们聊的其实包含两个维度,一个是“地方的转换”,另一个是“时间的跨越”。请你简述一下让你印象深刻的项目,我们这次也想走进你的建筑现场看一看。

赵:对我来说,在大理的这些项目,是非常日常的site visits,而不是在谈论什么。它们在我内心里没有太多戏剧性,换句话说它我对我现在做的事情没有困惑。如果我现在回去看林芝的尼洋河游客中心,真正意义上我的第一个建成项目,我可能会感慨万千。这次距离远的就不看了,有机会 可以专门去走走,反倒是可以看看大理的三个项目。

尼洋河游客中心,林芝,西藏

邵:能否简述一下,这次要带我们看的三个建筑有啥不同?

赵:我觉得这是比较能够代表大理的三个不同的实践场景,它们其实都是“正在进行(ongoing)”的状态,也确实都不相同:

一个在海边,它讲述的是跟景观的关系;一个在村子里,因为整个大理坝子都是一个由村子连缀起来的网络,而村子是典型的文脉延续;另一个在大理古城,如果从相对长的时间线来看,它就是城市里的街道,是有城市的品质在里边的。

过去十年,先不说在其他地方,就在大理,在看起来如此平均的一片大理坝子上,其实都没有一个项目的着力点是相同的。

洱海边的驿站、小黑的家、寸四民族工艺博物馆

大理这片土地,不是通过城市规划一层层做出来的,在自然的秩序中,它的整个空间结构和社会关系是在经过数百年的时间和各种自然因素中形成的,他们的肌理就像一棵树一样,没有一片叶子是重复的,每一片叶子都占据了这棵树的独一无二的空间,因此每一片叶子的邻里关系和自然呈现的基本脉络是不同的。这种不同是强大的。我们在大理的做的每一个项目,都处在这样的自然秩序里,我不想去对抗这种力量。我的工作是应该去理解这些不同,然后你要足够敏感,把它方方面面的不同呈现出来。这里边反而没有太多自我在。

每个项目都是一个非常具体的事情,并且它不可能被概括成一种方法,用到另外一个点上。无论是在洱海边的驿站、小黑的家,还是寸四民族工艺博物馆,其实它们最底层的认知是没变的,而这个最底层的认知的确是我来大理之前准备好的。

建筑档案对话现场-邵兵(左)赵扬(右)

本文部分图片由赵扬工作室提供

参与评论

参与评论