- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

TOP创新区研究院 · 2021-10-28 09:38:29

榜单

近期,第一财经·新一线城市研究所发布了首次《产业园区魅力排行榜》,最终的评价对象包括30座重点城市的536个国家级及省级园区,旨在更全面地评价中国产业园区的竞争力和面向未来的发展潜力。

评价主要包括4大维度, 综合区位潜力、人才引力、产业动力、配套活力。

看完榜单,我们特别留意到新一线的一个发现——

“园区与园区之间在 配套活力维度 上的数据差异最为显著,也最具备可提升的空间。 一个令人遗憾的事实是,即使是集中投入了大量资源的国家级园区,在最体现运营活力的工作人口密度与企业密度数据上也有少数园区的相关指标排名垫底。”

为什么园区的活力低?

过去30年,在相关政策的扶持下,大江南北都在发展产业园区。不可否认的是,它在某一程度上帮助聚集了创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列重要使命。

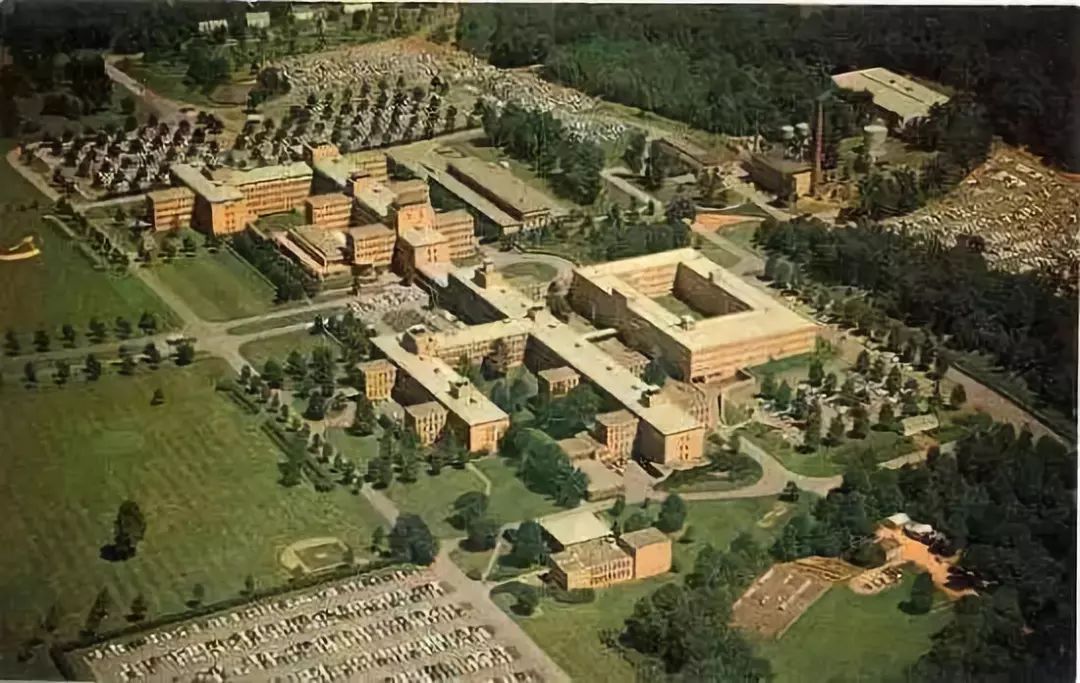

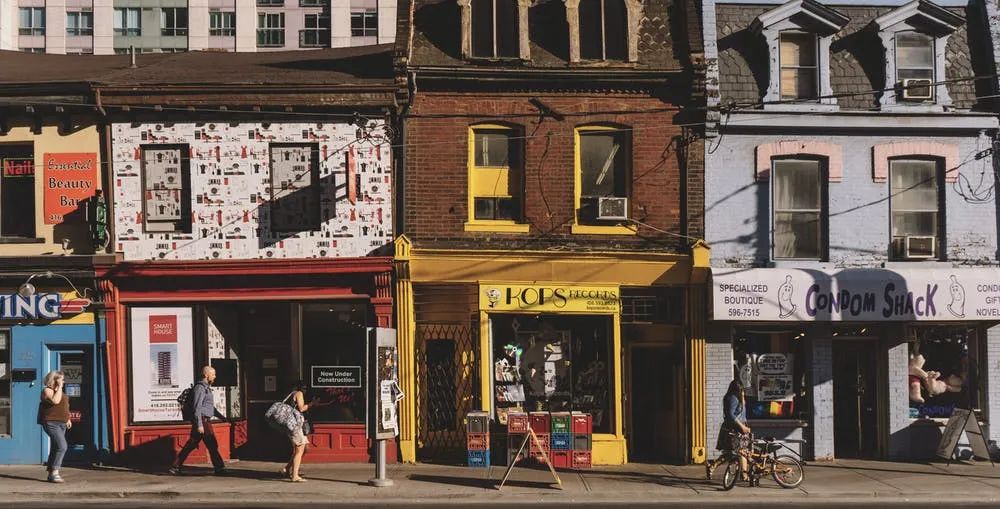

然而,因为需要大片土地,并且有生产的需求,大量的园区一般建在郊区,密度相对低;

单纯从空间角度来看,低矮的建筑群,每一栋看起来都是“复制黏贴”的结果;

建筑物彼此几乎没有连接,

园区通过一排树木与道路分开,跟城市也几乎没有连接。

很多园区没有咖啡厅,只有小卖部;

没有餐厅,只有食堂。

没有休憩的小广场,只有枯燥的停车场。

没有“第三空间”,也没有人跟人之间的碰撞与互动;

产业园的设计丝毫谈不上“有趣儿”,或者“有温度”;

每一天的工作环境你都习以为常,早已没有新鲜感。

你来这儿的唯一目的,就是工作、有效率地工作。

最早的企业园区之一:AT&T总部园区

但是

但,伴随着技术进步、产业升级及调整、国家政策的变化,不少产业园区,特别是郊区的产业园区面临着巨大的压力。

其实,最底层的挑战是需求——

新一代的年轻人越来越不想在没有活力的园区工作了。

人工智能、智能制造等技术,让生产制造慢慢地转交给人工智能,看看特斯拉的无人工厂,看看阿里正在弄的智能织衣,你就知道,人的角色不能再是“一只手”了,人的价值越来越(应该)体现在“创新”与“创造力”上。

而这,需要有“活力”的环境!

年轻人想要城市化的生活与工作方式,他们想要舒适的工作和生活空间,希望能步行通勤,享受城市的活力和便利。

他们已经不再满足于纯粹的功能性空间了,而是更看重新鲜惬意的城市体验,他们宁愿为这种生活支付高额代价,也不愿意到廉价而乏味的地区。

总之,“活力”是 吸引人,留住人,用好人 的关键。

在未来,更有活力,更能满足人的需求和体验的园区,将会更加具有吸引力。

正如成都市原市长葛洪林所说:“城市的活力比城市实力更重要,有实力没有活力的城市会变得没实力,而有活力无实力会变得有实力。”

探究活力之源

首先,让我们想想,园区/城市的活力从哪里来?

根据Mass在1984年的著作Towards a theory of urban vitality,“一个地方的活力,来源于各种独特的机会(工作、商业、和娱乐),来源于相对密集的异质性步行人群”

(arising from a variety of unique commercial and entertainment opportunities, and a dense socially heterogeneous pedestrian population” (Maas, 1984, Towards a theory of urban vitality)

几个关键词:

机会,密集,异质,步行。

如何理解这几个词呢?

这些理念又如何真正落实在我们的园区上呢?

1,机会

人们用脚投票,纷纷涌入机会之地。

对产业园区来讲,企业是园区活力的根本来源——

企业提供就业机会,是研发及创新的动力源泉之一。当然,在有大企业的同时,一定不能忽视的是小企业。

大公司是大象,能灵活地跳舞的大象毕竟是少数,但小的初创公司就不一样了,中小企业增强了城市的活力,创造了就业机会,为大企业输送了创新创意及人力资源,也是抵抗经济风险的武器。并且,从某种角度来说,如果当某个产业开始被一家公司垄断后,那么这家公司再也不需要通过技术进步获得利润,于是进步也就停止了(比如匹兹堡的钢铁行业或者底特律的汽车行业),小企业对于行业竞争创新起到了非常好的促进作用。

那如何吸引中小企业呢?

首先是人,人是创新创业的重中之重,有专业知识并且有创业精神的人;还有价值观,有一种青年的泡腾感,能够容忍古怪的想法;加上合适的资本,环境,任何一个地方都有可能变成创业之地。

点击这里,看“波士顿海港新区如何吸引中小企业”案例

另外,生活服务和公共服务配套也是“机会”的一部分。

生活服务设施主要指以市场为主体配置的各类商业设施,包括酒店、商场等;公共服务设施包含医院、学校、公园等场所。

相较而言,公共服务配套改善难度更高。特别是在共建优质学校、引进医疗资源、共营公共空间等,更需要多方协同、机制创新。

纽约布兰特公园

2,密集

密集不仅仅是更有效率,它也有创新功效。

2010,圣达菲研究所在《自然》杂志上发表了一篇文章,指出:

当一个城市的人口增加一倍时,经济生产率平均提高130%

史蒂文·约翰逊 (Steven Johnson) 在《伟大创意的诞生》↓这本书中也讲到:

一个城市,如果其规模是邻近城市的10倍,其创新能力就不只是后者的10倍,而是17倍;一个规模是小镇的50倍的大城市,其创新能力是后者的130倍。

最近,MIT的一项研究表明:

当街道密度或连通性提高10%,创新能力将提高0.05-1%。

原因是几方面的:

首先,在紧密连接的环境中,潜在的联系数量很高, 从而增加了偶然性知识交流的可能性。

另一方面, 紧密连接的环境使时间利用更高效。

例如,企业伙伴之间,正式知识中心之间,以及社交活动举办地之间,如果距离时间较短,那么就减少了与人际交流与知识交流的成本,又增加了互动本身的时间。

再换句话说,更紧密的物理连通性同时降低了 执行成本 (例如,面对面会议的成本,协调成本,监控成本以及隐性知识转移产生的成本)和 搜索成本 (例如,寻找合作者,合适的技术,工具及设施等等)

连接是强产业生态系统的基础 ,彼此邻近,高度密集,特别是公司、人才以及活动高密度在某个空间内聚集,决定了一个地区是活力繁荣,还是会变得无聊荒凉。

而在园区的规划中,有意识地提升密度,促进连通性,用规划及设计促进人与人之间的互动,进而提升园区的密度与活力。

你可能要问,为什么有一些园区密度也可以,企业都聚集在一起了,但好像还是没有活力,创新力也不够呢?

3,异质

的确,对于不少园区来说,最深层次的问题,就是要考虑如何激活企业之间的创新联系。

集群的最大想象就是创造全新的生态。

但目前很多产业园区只集不联,只产不新,园区的创新创业氛围不浓烈,没有实现企业之间的创新联系。

关键问题在于跨界与融合。

不同行业、公司和部门之间的交叉融合才是王道。

最经典的案例莫过于MIT的20号楼,这个产生过无数创新的建筑是交互式的。20世纪50年代麻省理工学院电子研究实验室里人员混杂,有些人来自于生物学专业,有些人则来自于计算机科学,这些拥有不同学术背景的人经常在一起非正式地交流。你步行在走廊里的时候,要是遇到人,就可以跟他讨论问题。

多跟不同的人讨论问题,从不同角度看问题,有助于打破固有的视野盲点,突破旧思想的局限。

强关系给你信任,帮助你把事情高效率高质量完成,

而弱关系可以给你带来灵感,在那里找创新的可能。

但是连接不是自然而然发生的,它需要有一个机制,有一个程式,以及相关的一些引导。

比如,在园区内的第三空间,如酒吧,餐馆和咖啡馆等公共空间,不同背景的人有机会建立弱关系,这对于促进个人之间的交流对创新有着相当积极的作用。

再比如,有意识地举办行业活动,在增进交流的同时也打造社区文化,树立品牌形象。

剑桥创新中心(CIC)在举办活动

4,步行

Jane Jacobs在她的著作《美国大城市的生与死》中写到:“街道和人行道是城市的主要公共场所,是城市最重要的器官” 。

想让一个地方充满魅力,仅仅是将街道变得更步行友好,效果就很好。

请记住, 你不是仅仅在提供空间,而是创造体验场景。 体验是根基是“人”,开放地将用户用各种方式邀请到空间内,并丰富空间体验,使之充满魅力,增加空间价值及造访粘性。

在规划及设计中,应该减少外部和内部空间的界限感,尝试将底层的规划变得活泼、亲切、灵动,比如,加入各式各样沉浸式消费或体验机会,吸引行人驻足琢磨、主动尝试,然后自然而然地踏入建筑内部,促进交流,激发活力。

其实, 建筑底层就是Jan gehl所说的“柔软边缘”的一种 ,在建筑底层这种地方,人们可以坐下来面对人行道,他们创造了城市中最有活力的区域。

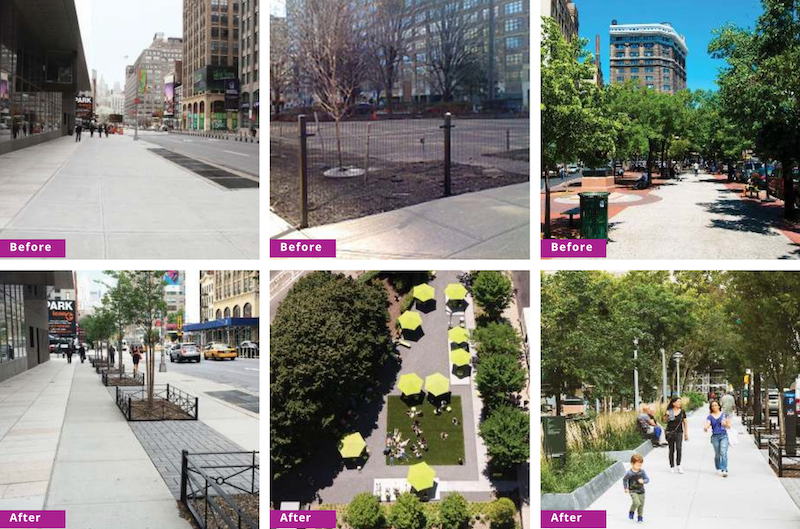

纽约的hudson square(哈德逊广场) 一直都是一个“停滞”的地方,没有产业,噪音很大,人口几乎没有增长。为了重新恢复哈德逊广场的魅力,管委会先种树,有了树,以前的工业厂区氛围就会软下来,再加上树下长凳、放开商业外摆区,打造大量的“柔软边缘”,再加上有自行车道、做一些口袋花园,再在街头与艺术家一起做漂亮的艺术涂鸦,将城市变成了艺术馆,让人一年四季走在这里都非常惬意。

于是慢慢地,Google, 迪斯尼来了,公关巨头edleman,美国最大的独立媒体代理公司地平线媒体(horizon meida),女孩子都爱的M.A.C也有医疗新星企业OSCAR health也来了。

看到了么?它的秘诀就是 “有良好步行体验的街道”。

从最初的劳动密集型的生产基地,到如今的复合型科创社区,园区在数次迭代中承载了越来越多的城市功能。

未来的创新的时代,我们相信,产业园区会用一种更有活力,更能生长与孕育创新的方式,继续成为城市繁荣发展的引擎。

-THANKS FOR READING-

免责声明:我们尊重原创,也注重分享。

图片影像版权归原作者所有

如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

11

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区