- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

TOP创新区研究院 · 2021-09-24 11:14:34

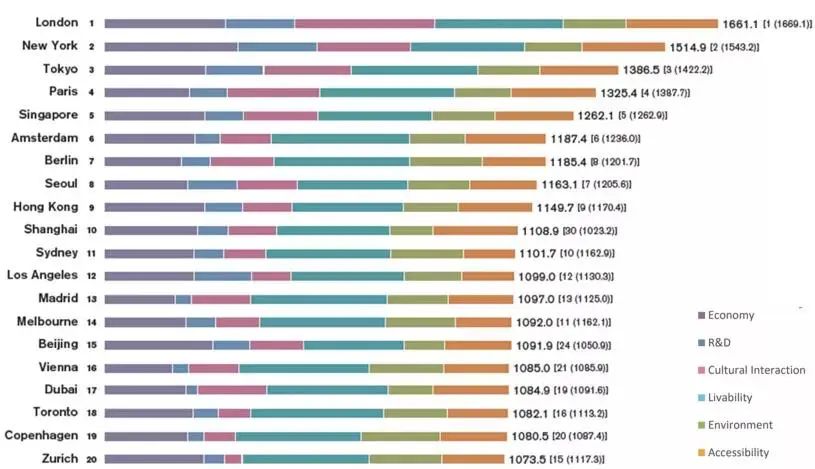

根据《2020全球城市实力指数》,伦敦力压纽约,连续八年当选全球最具实力城市。这座两千多年前由罗马人建立的古老城市,如今依旧熠熠生辉。

日本森纪念财团旗下城市战略研究所发布,评分基于六大功能70个指标,

包括经济、研发、文化、宜居性、环境和交通。

前十排行榜及指标对照如上图

公元43年,罗马军团征服了英格兰,在泰晤士河畔建筑了一个聚居点,取名为“伦底纽姆”,这便是伦敦城最初的模样。

16世纪英国爆发工业革命,伦敦开始崛起,1801年伦敦成为世界最大都市,1900年,伦敦的人口增加到了200万。

作为当时世界上最大的经济和贸易中心,伦敦是当之无愧的城市王者。

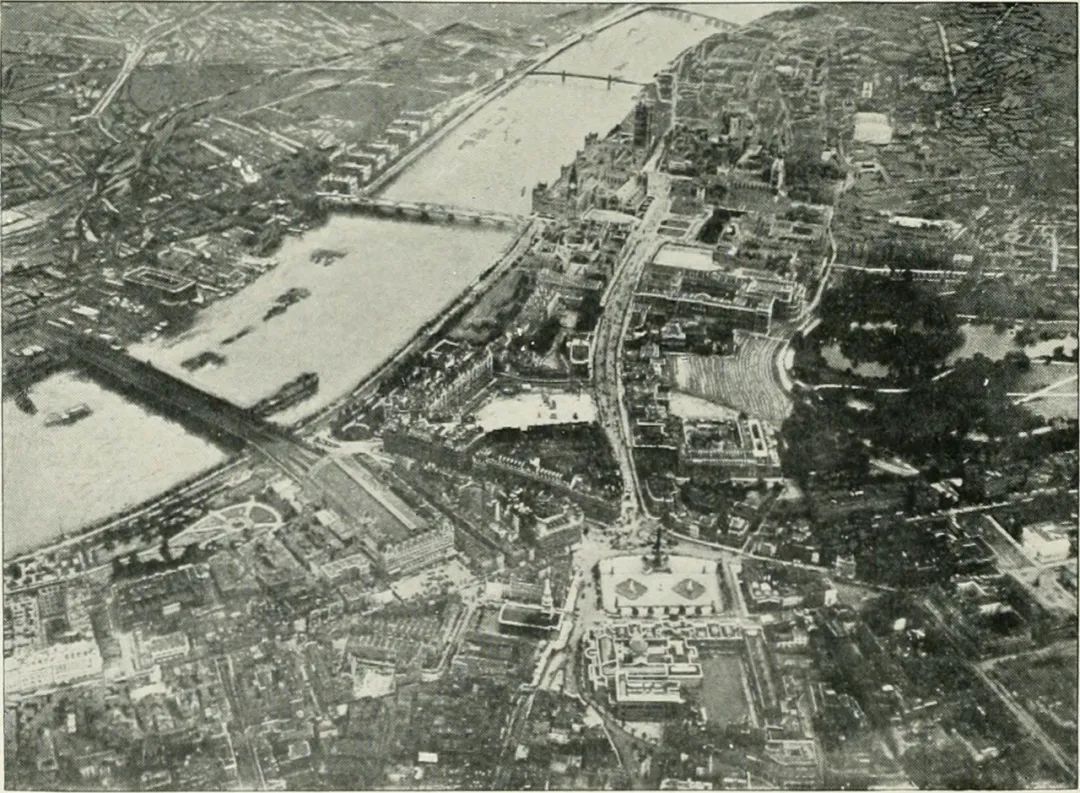

1900年的伦敦鸟瞰

然而,二战的到来让伦敦元气大伤,纳粹几乎毁掉了整个伦敦大都市地区,5万+房屋被毁;与此同时,战争期间许多撤离人员不可避免地返回伦敦,人口快速增长,伦敦面临着严重的住房短缺和密度问题。

阴沉的雾霾,混乱的治安、逼仄的住房、不断上涨的物价,焦虑的伦敦市民。

这座城市的承载已经到极限了,她需要更多的空间。

二战蹂躏下的伦敦

于是,一场大规模的城市建设运动,开始了

扮演上帝

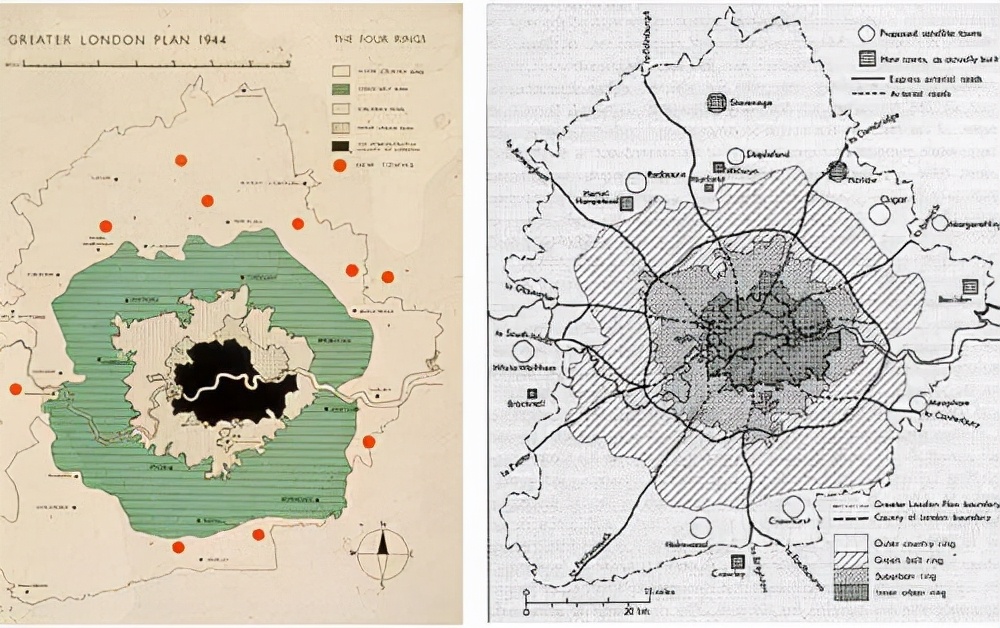

1944 年,在二战的尾声中,帕特里克·阿伯克龙比( Patrick Abercrombie)提出大伦敦计划。大伦敦规划的四大圈层结构共占地1579平方公里,面积为北京的十分之一,城市结构由四个圈层组成——

1 - 中心区:有条件地限制的新增住房或工业发展,修复在战争中的受损建筑

2 - 城郊环:将结合住房和轻工业发展,做到职住平衡

3 - 绿带环:在此空间内主要是公园和休闲空间,也起到隔离城市扩张的作用

4 - 新城:将大量人口从伦敦市中心过度拥挤的地区疏散。

即——同心圈层发展模式。

帕特里克·阿伯克龙比( Patrick Abercrombie)

同心圈层发展模式图例

相应的,政府颁布了《新城法》和《新城开发法》,组建专门的新城委员会,制定了新城规划的基本原则。

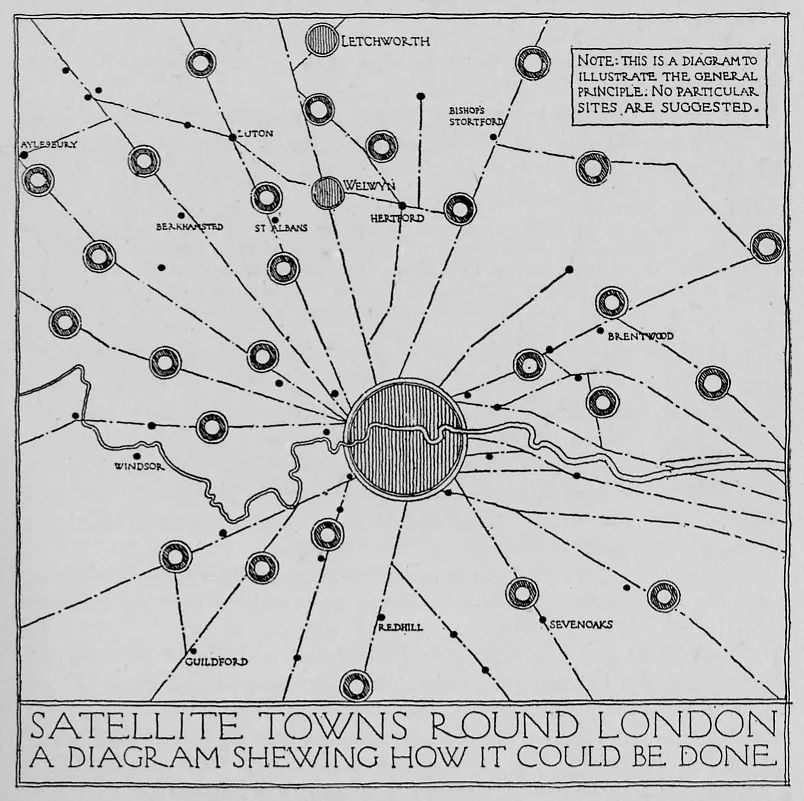

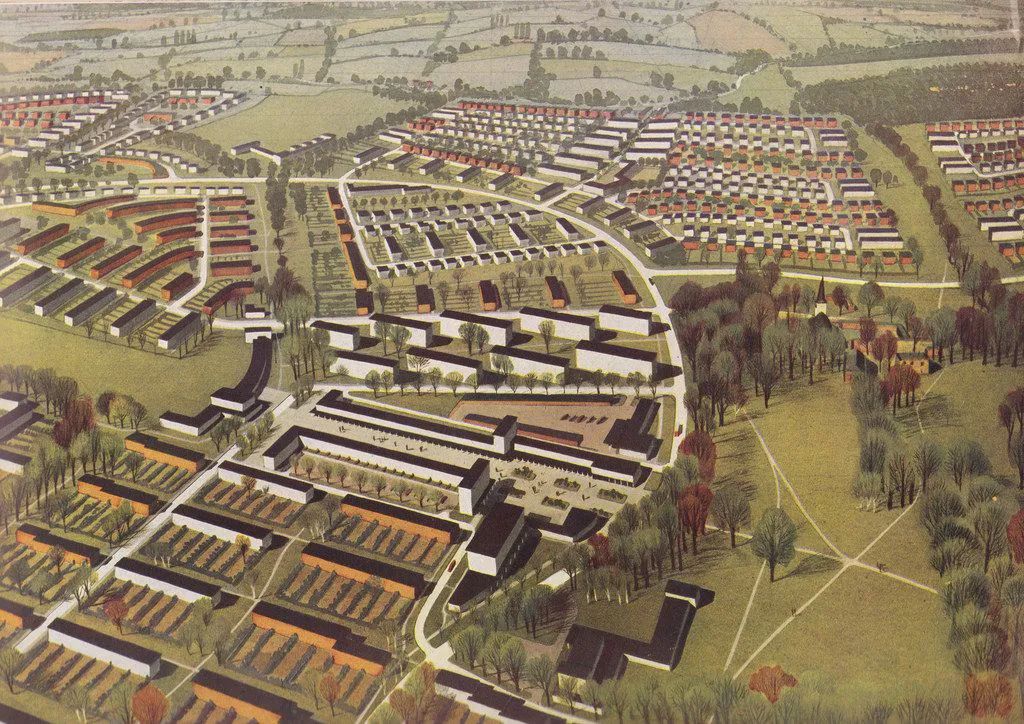

规划的目标是解决交通拥堵、人口密集、资源短缺、环境污染等问题。同时这种分散发展的模式,导出了工业、疏解了人口,将空间扩张约束在绿化带圈之内,控制住了伦敦市区的自发性蔓延,并且在外围圈层建立了许多卫星城。外围建设成一个个既能生活又能工作、平衡的和独立自足的新城,工作岗位需要来自多种工业渠道;新城也不能是单一阶级的社会,应该吸收各种阶级和阶层的人来居住和工作。

阿伯克龙比的规划获得了巨大的成功,14座新城安置了225万人口,提供了111万个就业岗位,吸纳了包括宝洁、葛兰素史克、奔驰、奥迪等在内的多家国际知名企业。

人们大规模离开那个“污染严重人满为患”的伦敦,在“空气清新绿树成荫”的新城安家,新城的地产事业欣欣向荣,诗人们纵情歌颂那个美好的时代。

但与此同时,伦敦市区内危机重重——

因为这时,伦敦内城留下的,是两个极端的人群——高收入人口,贫困状态人口;加之实体产业和人才大都转移到了新城,内城出现了严重的财政问题、就业问题、发展不均衡等问题。

另外,交通拥堵问题、环境污染集中等问题依旧突出,甚至出现了大量的犯罪、吸毒等社会问题。

诸多负面因素降低了对高端人才的吸引力,不利于城市创新中心建设以及转型发展的战略实施。

1979年,面对破败的内城这一典型的“英国病”,新上台的撒切尔政府通过了《内城地区法》,成立UDCs(urban development corporations),要将更多资源投入内城区域,开始注重旧城的保护和更新。

1980年,政府宣布,以后任何新城扩展项目政府不予贷款,只由私人投资来进行。但由于过于强调市场化,导致各个新城开始独立发展,缺乏统一规划,基础设施建设参差不齐,资源分配两极分化,部分地区房价飙升。

2000年,英国决议重组大伦敦市政府。

2004年,大伦敦政府(GLA)颁布了新一轮规划——《大伦敦空间发展战略》,并在其中描绘了伦敦未来30年的战略发展。

80年代的伦敦

新城运动,调了个180度的弯儿,从“走出城”到“再进城”。

回归内城

复盘新城运动,在当时的情境下限制人口聚集,并没有错。

但规划者怎么都想不到,在短短几十年间,科技的发展、产业的变迁,新兴产业(金融、科技、创意产业等)的竞争优势的主要来源就是人才的聚集。

现任英国首相Boris Johnson曾说,新城的成功损害了伦敦本身,这让伦敦的人口减少了大约 200 万,在一定程度上导致了伦敦的衰败。

其实,哪个城市能聚集更多的人才,哪个城市能让人才的创意更好,效率更好,哪个城市就能赢得未来竞争力。

城市越来越像网络,存在规模效应,用的人越多,估值越高。

金丝雀码头

于是,在新兴产业为主的市场环境下,伦敦重新认识到人口的增长,回归市中心,多元复合,核心区加密、紧凑的垂直向开发方式,实际上有利于城市发展。

伦敦也正是这样干的——

现在,从北向南途经国王十字区时,“欢迎来到国王十字街”的巨幅标语和遍布起重机的施工现场交相辉映。

国王十字区已成伦敦市中心150年来最大规模的内城区域开发项目之一。

在这一区域,圣潘克拉斯火车站经过七年的整修与改造,耗费5亿英镑后于2007年通车;2012年,耗费5.5亿英镑的国王十字火车站改造完工,并与圣潘克拉斯火车站接通。加上原有的6条地铁线路,形成了英国最大、最重要的综合交通转运站。

其悠久历史与先锋艺术文化氛围,富有艺术腔调的开放空间、休闲绿地随处可见,吸引了各大公司设置总部办公点。

从2013年起,Google就已悄悄抢购了国王十字(King's Cross)地区的一些物业,包括在潘克拉斯广场旁边的9712平方米的楔形地块(就是上图中绿色地块)

科技与艺术巨头们很好地适应并融合了伦敦古老与前卫并存的艺术文化,这片区域也从高犯罪率的旧城角落一跃为活跃的城市高价值空间。

目前,伦敦城以金融为主,shoreditch以科技为主,国王十字以创意经济为主等,形成了一个网,

如果你细细探讨伦敦现阶段的结构,大概会发现“网络城市”们有几个特点:

1:城市以产业为核心,以市场为导向,逐渐形成多个区域核心,多核心之间相互协作

2:在核心区,资源聚集,相关创新要素高密度化

3:城市内涵的扩张:从单一城市向城市群发展

伦敦,就像一个大平台一样,栖息着不同的产业高点,支撑着接下来一轮的发展。

其实,这些现象不仅仅在伦敦出现,世界各地发达国家的城市发展都呈现这一带有规律性的现象,甚至可以说,

城市网络化,有多个中心节点,这是城市化达到一定程度的必然现象。

网络城市

日本东京,它的都心(市中心)是指位于东京市区中央的千代田区、中央区、港区的中央商务地区,聚集了国会、国家各部、许多大使馆和主要大企业的总部。

都心的建设始于20世纪30年代,二战中大部分被毁坏。

而在50年代,随着日本经济的高速增长,都心的商务功能得到快速发展,很快形成了高度集中的中央商务区。

与此同时,都心地价高涨,居住开始向郊外转移,出现了城市功能的单中心高度聚集、通勤长时间化等大城市问题。

到了20世纪60年代初期,都心内商务办公用房出现短缺,政府开始意识到必须抑制商务功能继续向都心的聚集,要向外分散实现工作和居住就地平衡的城市构造。

因此东京都提出了建设副都心,引导城市由单中心结构向多中心结构转移的构想和规划。

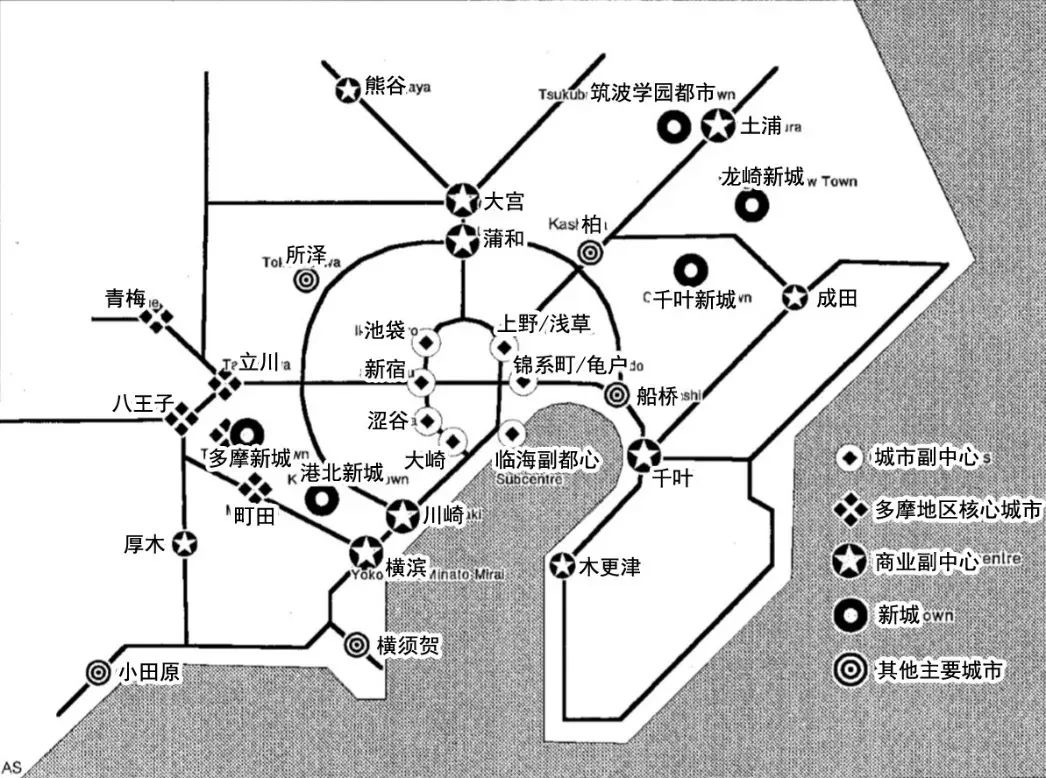

经过近30年的建设都心的商务功能聚集得到有效控制,目前东京已形成了包括七个副都心和多摩地区五个核都市的多心型城市结构。

七个副都心是池袋、新宿、涉谷、大崎,上野、浅草、锦系町、龟户、临海,它们基本上位于山手线(环线)与各个铁路放射线的交汇处,充分利用了交通枢纽对于商务及人流的聚集效应,其中最具成效的是新宿和临海两个具有强大商务中心区功能的副都心。

多摩地区的五个核都市是八王子、立川、青梅、町田和多摩新城,分别位于西部地区进入东京市区的交通枢纽处。

珠三角的东莞,它多中心的城市发展也有着自己独特的一面。东莞是全国为数不多的几个不设区的地级市,俗称“直筒子市”,全市共有28个镇,4个街道,一个经济功能区(松山湖高新区),宏观上被划分为六个片区。

这六个片区的经济发展,大体上比较均衡,可谓各霸一方,扁平效应大于中心效应。六大片区,每个都有自己的发展极,都有自成一体的小生态,外围区对中心城区的依赖度远远没有比邻而居的广州、深圳那么大。

网络城市的未来

现在,随着产业结构及功能的转变,即使在美国这样城市化水平达到80%,人们仍然在不断向大城市集聚(疫情也改变不了这个趋势),也就是说,城

市仍然在继续扩大,而不是缩小。

原因主要有两个:

1、越是发达的国家,知识密集型产业比重越高,这些行业的从业人员仍然愿意居住在大城市,特别是城市的中心区。这样既能满足在工作中需要的信息交流,也能满足收入水平提高了以后对生活品质和多样性的需要。

2、城市发展的规模经济效应有利于创造就业机会。经济研究发现,城市人口每增长100万人,个人的就业概率平均提高0.66百分点。

而越来越大的城市,需要寻求更好的城市发展模式。

其实,早在1918年,著名建筑大师伊利尔·沙里宁就实地调查了斯德哥尔摩、哥本哈根、汉堡、慕尼黑等在城市结构形态,提出了“有机疏散”理论,并作出了芬兰大赫尔辛基分散方案。

沙里宁的“有机分散”原则方法是——

“对日常生活进行功能性的集中”和“对这些集中点进行有机的分散”。

城市网络化,有多个中心节点,就是对这一原则的实践。

城市的产出源自人与人之间的连接。

产出不是由人数决定的,而是由连接数决定的。

网络化,多中心的城市,平衡了人口密度与城市舒适度,而在人口密度越大,每个人所能轻易达到的连接就越多,城市总连接就会更多,机会也就越多。

当然,不管城市的形态如何,城市的发展应该遵循:

城市的形态发展应该是开放的、可交往的;

城市的形态应该是适官人居的,以人为本的;

城市的形态应该是具有城市自身特点、接近自然的、生态的;

城市形态应该一个浑然的整体,城市的内部功能分区应该是紧凑的、高效的。

别忘了,在城市生长过程中,我们不是上帝,时间才是。

题图及内文图片基于CC0协议

如有疑问,请与我们联系。

-THANKS FOR READING-

免责声明:我们尊重原创,也注重分享。

图片影像版权归原作者所有

如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

19

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区