- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

刘宇扬建筑事务所 · 2021-03-25 10:57:51

刘宇扬五原路工作室设计札记

Design Notes on ALYA’s Wuyuan Rd. Studio

▲华灯初上时的纯净立面 © EIICHI KANO

2014年刘宇扬建筑事务所搬入五原路一处非典型的独栋小楼,位于原法租界典型弄堂里。历经两年的设计改造后在保留原有房子的结构基础上,空间更为连续,并强化了室内外自然通畅的视觉联系。本文将日常办公的场所作为一个小型改造项目案例,以札记形式对工作室的改造进行了全面分析,关注改造设计中对结构、空间、功能、构造、材料、社会等建筑学学科基本问题的回应和调整,并结合建筑师特殊的业主角色,认为其可作为一例改造项目的小型综合样本。

作为改造的一例小型“综合”样本

—— 刘宇扬五原路新工作室札记

A Small "Synthetic" Sample of Renovation

Design Notes of the New Atelier Liu Yuyang Architects at Wuyuan Road

原文发表于《建筑学报》2016年11月刊

引言

刘宇扬建筑事务所新工作室位于上海五原路居民片区内。该片区建于20世纪初,有着典型的法租界形制,地块被切分为小尺度的各色小院,院内林落着两三层高的洋房。偶有几栋红砖外墙的小高层公寓楼,也是那个年代盛行的“装饰艺术”(art deco)风格。临街虽有大小商铺食肆,在街道两旁梧桐树的笼罩下并不显吵闹。这里曾是达官显贵的住区,也受到张乐平等艺术家的青睐。时光荏苒,如今的住民组成已不似当年,不过岁月的沉淀没有被都市的喧嚣盖过,凝固在树木与老屋交织出的住区里。

从五原路主干道转入一处僻静的弄堂,在小道轻微转折处,折线型的银色金属围墙怀抱出一片前院,背后升起一面白墙,屋檐下大扇横窗玻璃映照出邻里和树木。这栋白色的老屋便是新工作室。

▲他们在魔都最高冷的法租界,造了一栋安静而有温度的房子 © 车进

1. 回到本体的减法作为改造的基础

建筑师2011年便钟情于这里,因种种原因,当年未能租下。2014年工作室再次迁址时,老屋仍处于空置状态,建筑师便决定租下进行改造。由于空置多年,房子欠缺维护,与旁侧的植物共同散发出一丝废墟的气质。“当我们遇到它时,就好像发现了丑小鸭”,建筑师刘宇扬如此形容。

▲树影婆娑中的门牌 © 车进

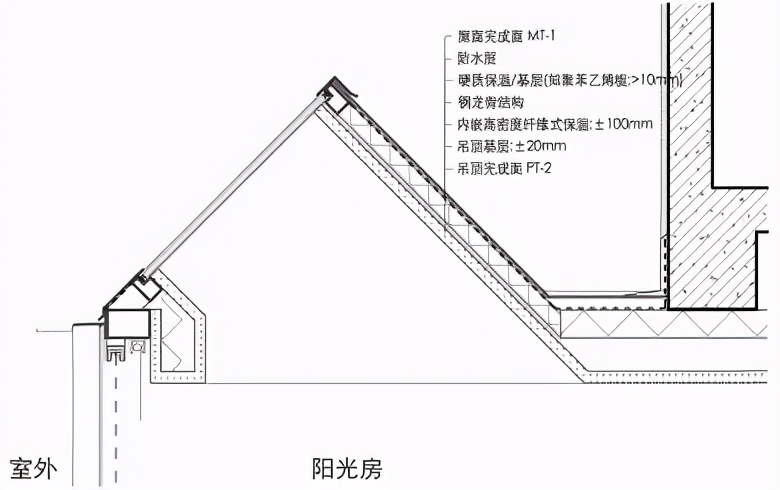

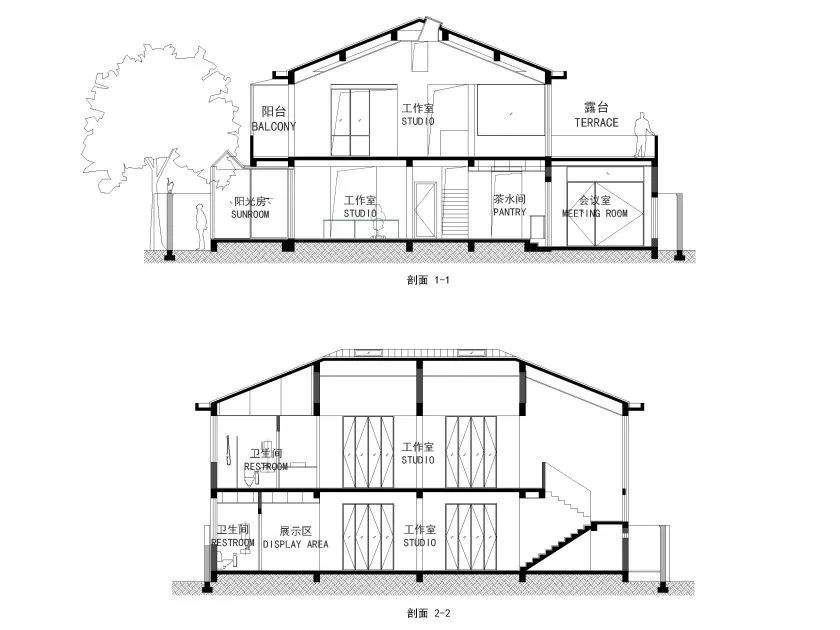

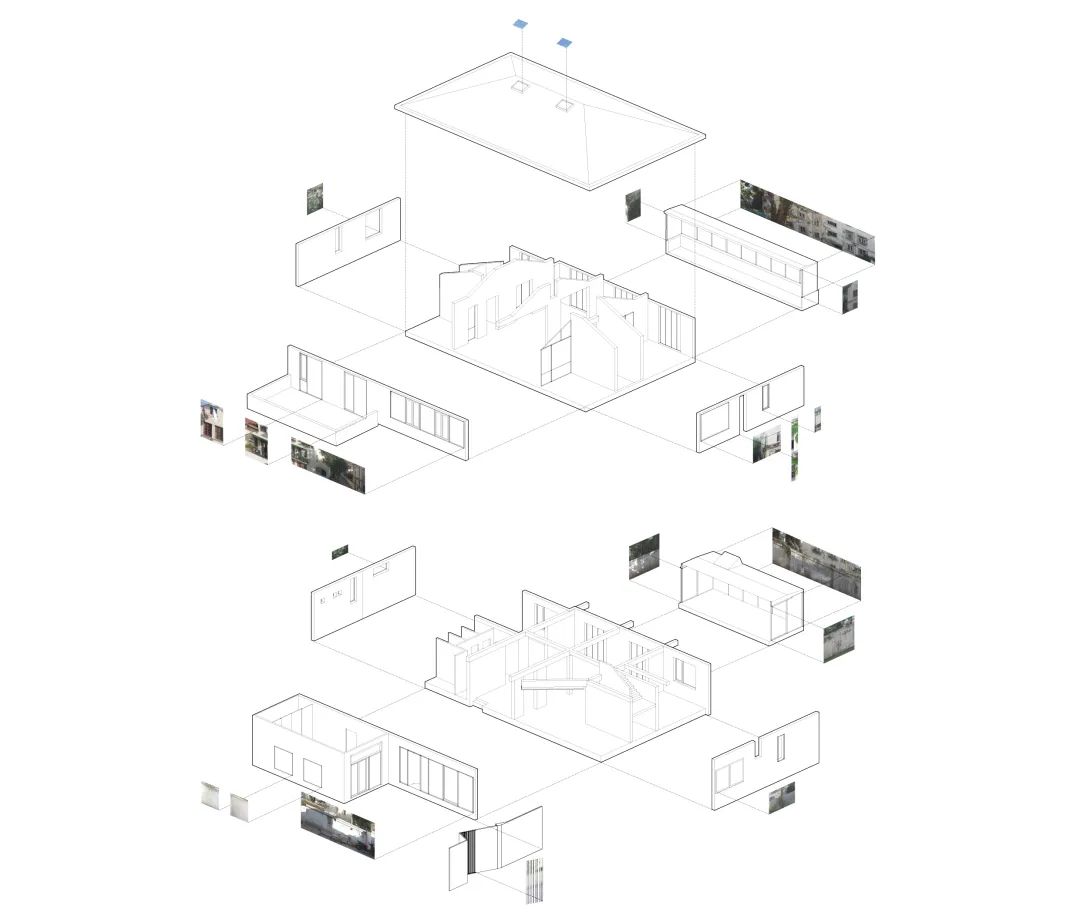

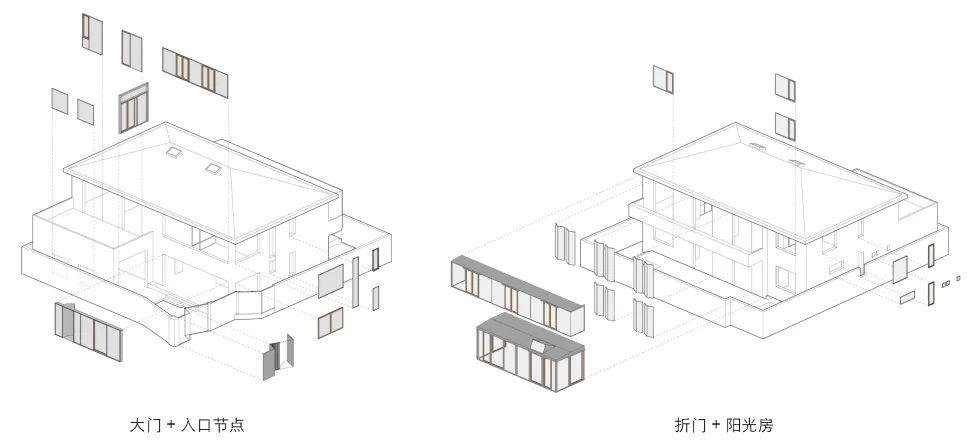

然而“丑小鸭”的现状是复杂的,过时的表皮、过小的空间分隔、欠佳的光照环境等问题都亟待改善。改造首先从整体空间格局开始。入口处的门廊和二层露台这两处梯形半室外空间,在改造后被纳入室内;南向背面的阳台同样被包裹成为室内过廊,下方地面抬高后则围合出一处阳光房。从大的格局上,各处零散的半室外空间被收归整合进室内,建筑的气候边界变得完整,整体轮廓更加饱满。这几处原半室外空间虽然被墙体在气候上划入室内,但大面积的玻璃开窗使得这些边界上的内空间反倒在视感知上拉近了与室外的距离。

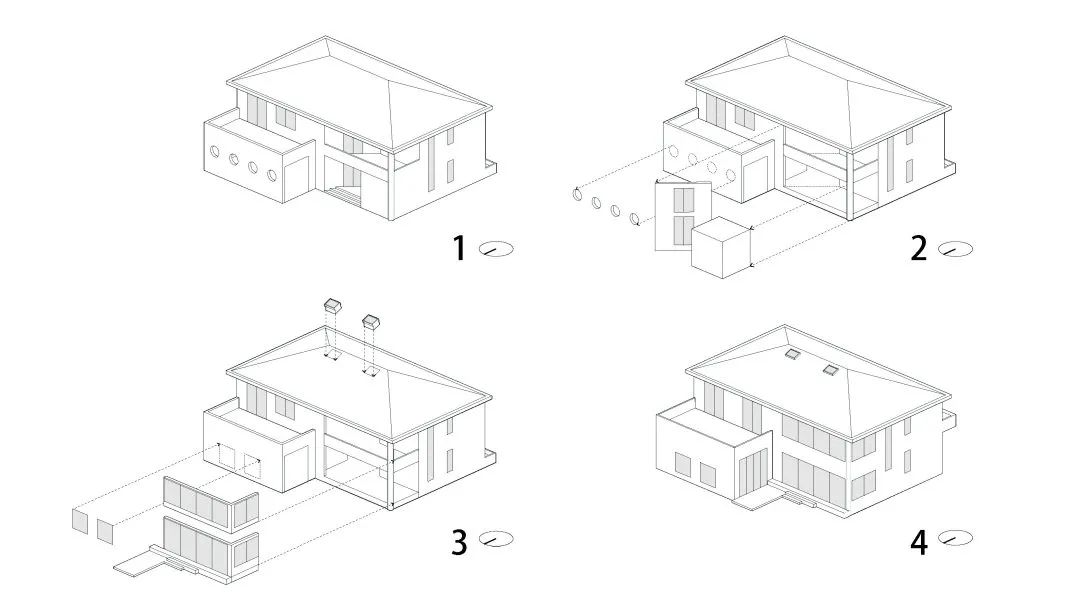

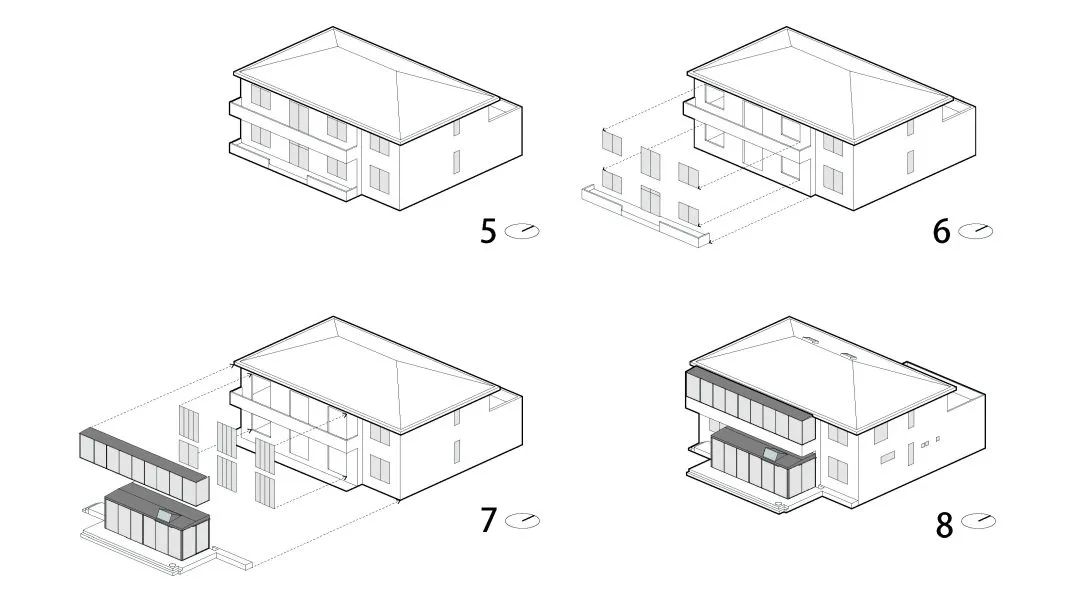

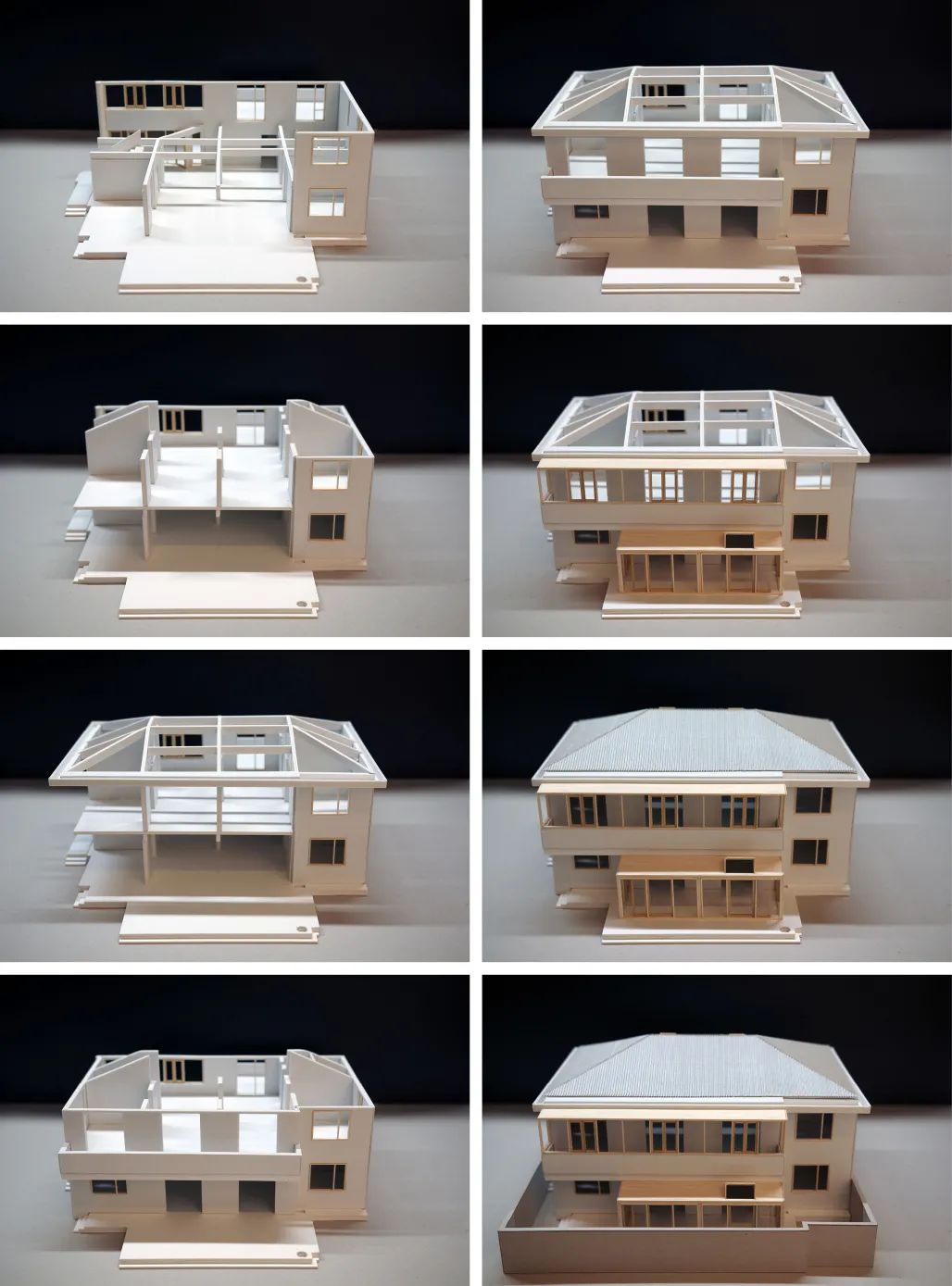

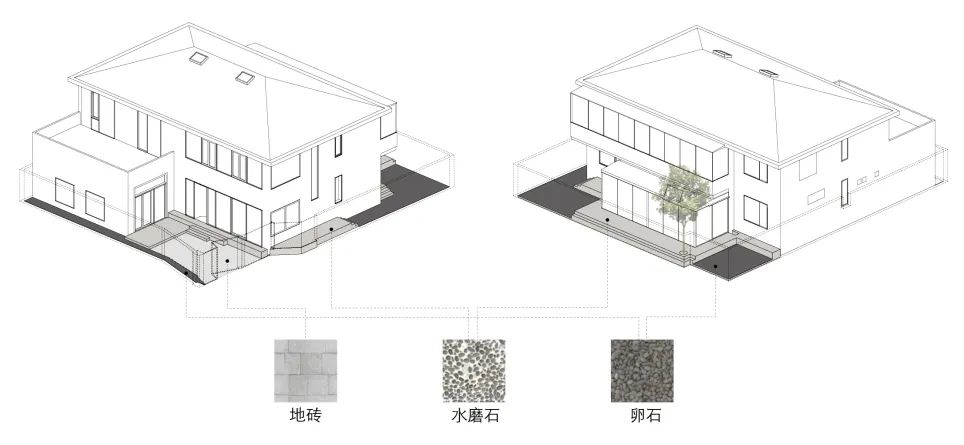

▲建筑体量

▲工作室建筑改造模型

内部空间和结构的改造延续着这一思路。老屋的平面轴网得到保留,内部的部分墙体则被取消,重整了原有小房间为主的格局,一二层的中央空间成为工作室主要的办公空间。贯通的大空间以及外界面大面积的玻璃开窗,极大改善了室内的自然采光。

滑动查看改造前后对比 >>

▲入口及外立面改造前后对比 © EIICHI KANO

▲一层入口改造前后对比 © 车进

▲二层改造前后对比 © Herman Mao

在常见的“内装改造”项目中,设计多关注覆面以及视觉呈现的效果,具体的物理性能和空间品质往往退居其后成为第二位的考虑,“改造”也就停留在表面,更多成为了非建筑学意义上的“装饰”“装修”。与此不同,新工作室的改造显然以减法作为基础:装饰性的过时表皮被拿掉,换以白色外墙漆;内部限制空间使用的墙体也被减去,整体的中央空间得以突显;几处纳入室内的原半室外空间虽增加了室内面积,看似加法,但零碎的空间片段收纳进整体后,建筑轮廓的复杂度降低,可视为整合性的减法处理。这样的操作关注空间与结构的重组,保留了老屋自身核心的固有属性,因时代和功能转变而不再适用的部分则进行了重整。改造后的老屋剥去了陈旧的外衣,显露出原有的骨骼。改造思路并非以预设的视觉效果作为目标去反推设计,而是充分聚焦于改善建筑的核心性能,并将改造工作诚实地呈现出来成为最终的视觉结果。改造后的老屋,空间、结构、气候和光照等核心性能全面提升,可以更有力、灵活地面对当下和未来,满足当代办公空间对功能和舒适度的要求,成为多重意义上更可持续的建筑。

▲南立面大面积开窗拉近室内外距离 © EIICHI KANO

2. “半自宅”属性中交织的日常

相比其他项目,建筑师在工作室的设计中身兼设计方和业主的双重角色,这无疑给项目投射了更多的日常属性。如彼得·卒姆托等不少建筑师,甚至将自宅与工作室设计在一起,如此一来,生活化的具体场景便自然地进入了工作空间。新工作室虽然并未设计有可供居住的房间,但老屋固有的空间和结构尺度都更接近于住宅,而社区的生活化气息浓厚,事务所员工间的同事关系也较为亲密,这一切都为新工作室平添了几分“建筑师自宅”的色彩。

▲图书室日常 © EIICHI KANO

“它既是放松的也是有压力的。放松在于我可以决定一切,包括工程预算、工期,当然还是有时间的要求,但不像一般项目在设计阶段上会有时间或汇报的压力,这个项目上没有,是真实的要面对自己内心的一种状态,但同时它的压力在于我们是真真实实要使用它,而且不是我一个人使用,是事务所的全体同事。”建筑师刘宇扬上一刻还在计算工期和预算,下一刻也许就在推敲具体的材质和构造设计。这样的工作节奏,要求建筑师在工程控制到设计推敲之间平滑地转换。

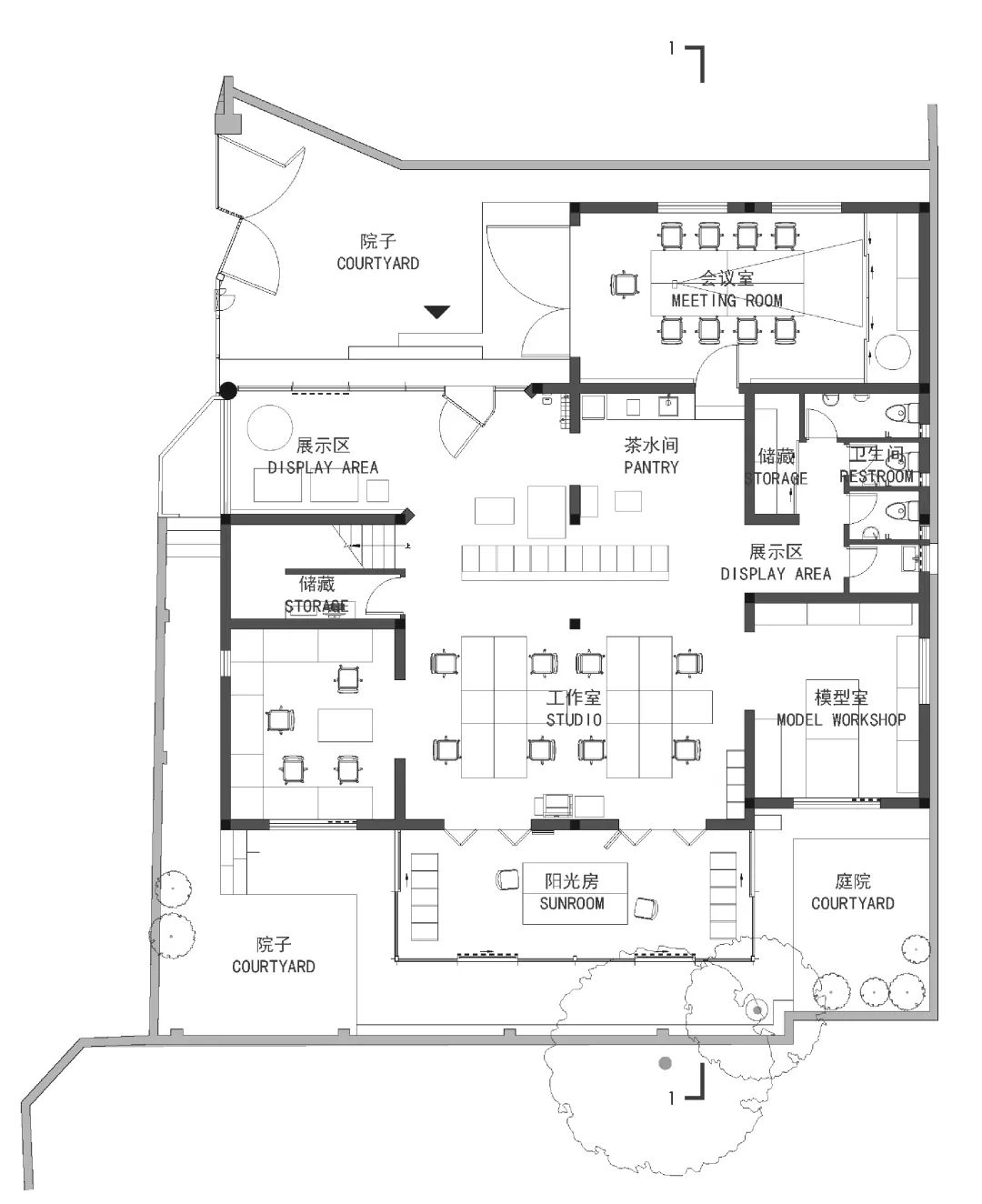

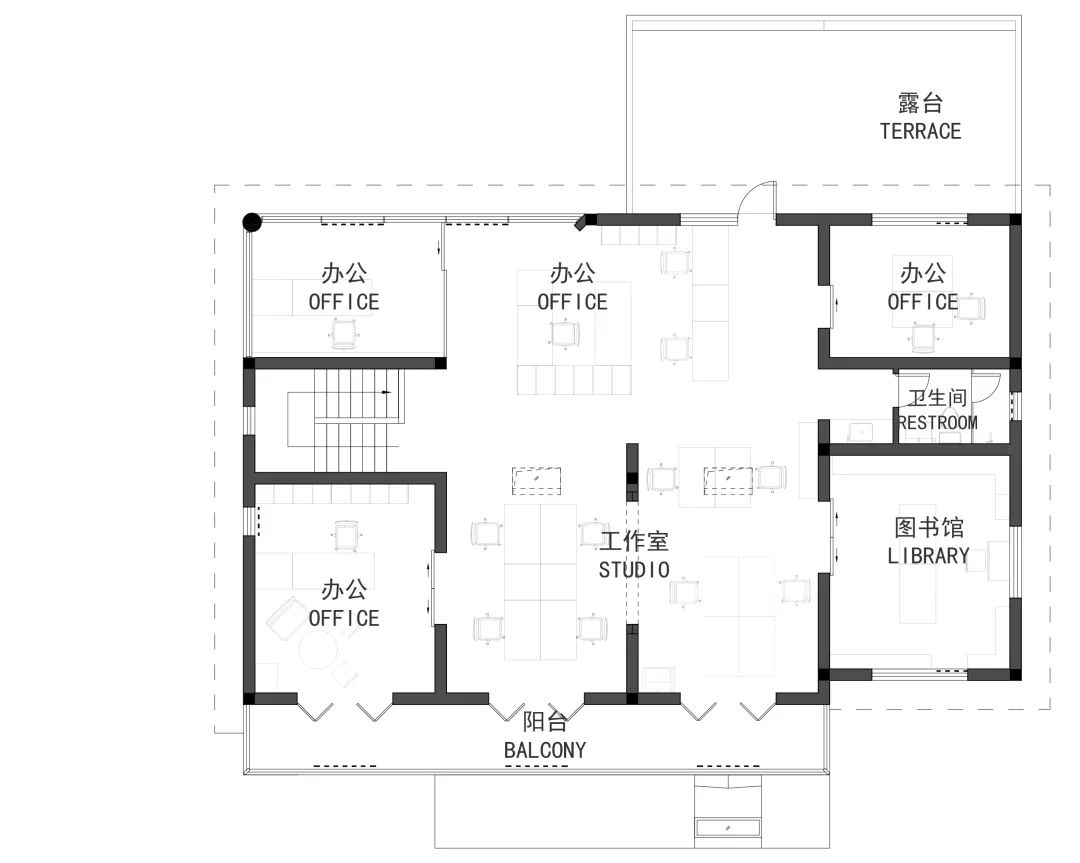

▲一二层平面图

▲建筑模型

这种“真实的内心”中对于新生活的追求具体反映在改造的用材、构造等各个层面。在剥离原有外衣之后,新的覆材和构造做法进入到老屋中来。从前院走入,左侧是由卫生所车库改造而来的会议室。门前的台地使用了水刷石铺地,露出的骨料细小而圆润,若非穿着厚硬底鞋,站于其上可感觉到石粒微妙的凹凸。走入室内,地面采用了同样的材料,工艺做法则由强调凹凸的水刷石改为找平的水磨石,肌理与室外做法保持了微妙的距离,提示着进入日常属性空间的边界。

▲门前水刷石台阶与室内水磨石地面 © 朱思宇 & 车进

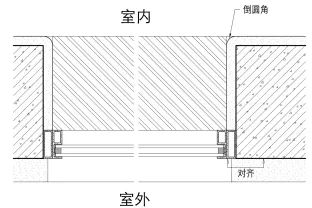

进入室内,大面积的白墙构成了空间的主要背景。与充满细节的水磨石铺地不同,纯白色的墙面显得较为抽象。然而,行走在现场,白色的墙面并非处于彻底抽象的状态,周边植物映衬下的光影渐变以及家具的陈设都让这道纯白的背景多出了一些温度。此外,所有人能触摸到的墙角转角都打磨处理成圆角,原本墙面明暗转换的硬边界在此成为了柔和的退晕色边框,同时也提示着行走时身体与建筑的关系,让人下意识地伸手去触摸。在接近地面30cm 的部分,墙边则保留了原有的直角,这一作法源于对水磨石压条构造的退让,却同时意外地在视觉上暗示了现场并不存在的踢脚线。在此,观者对于踢脚线的感知徘徊于有与无之间,在构造细部的微妙暗示下,陌生的体验也在潜意识里往日常经验靠拢。

▲二层大面积纯白色墙面 © 陈颢

▲天窗手绘图 © 刘宇扬

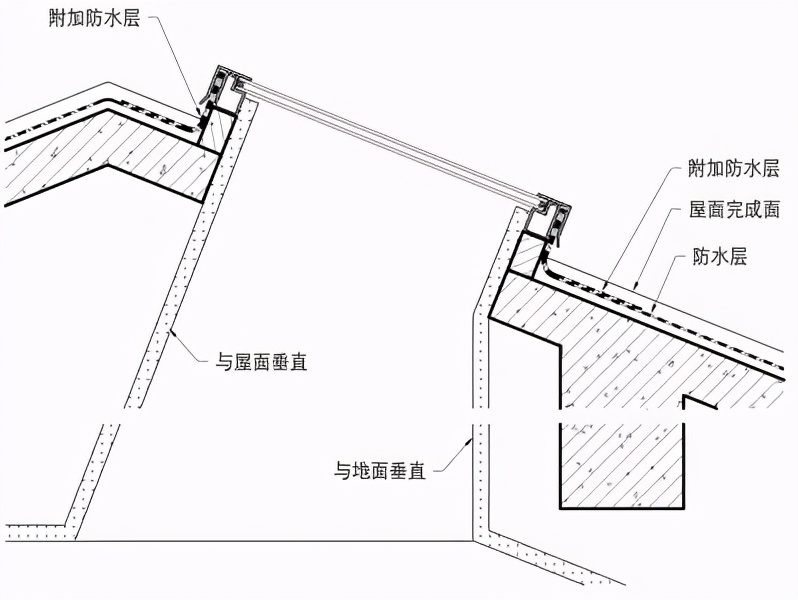

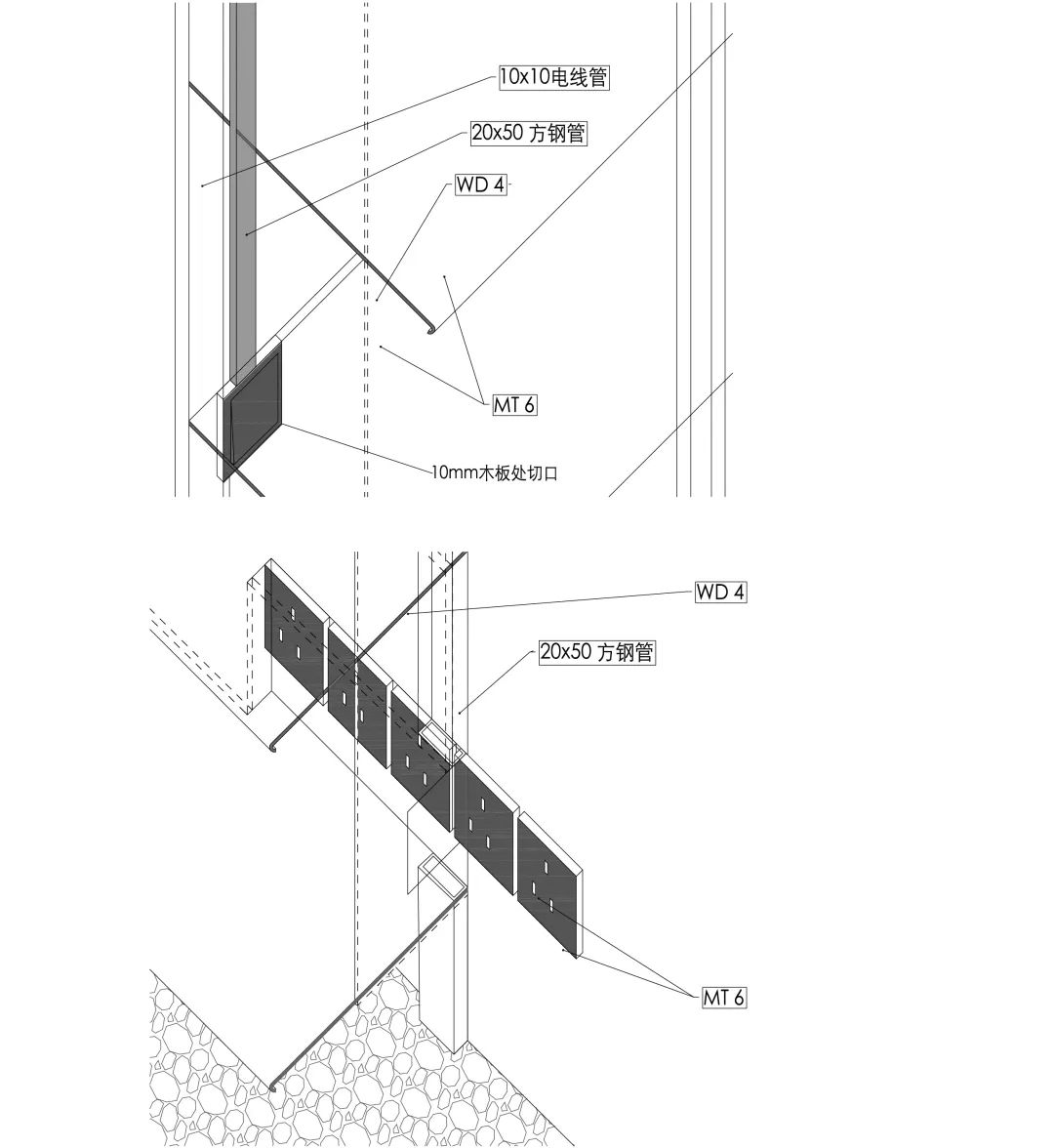

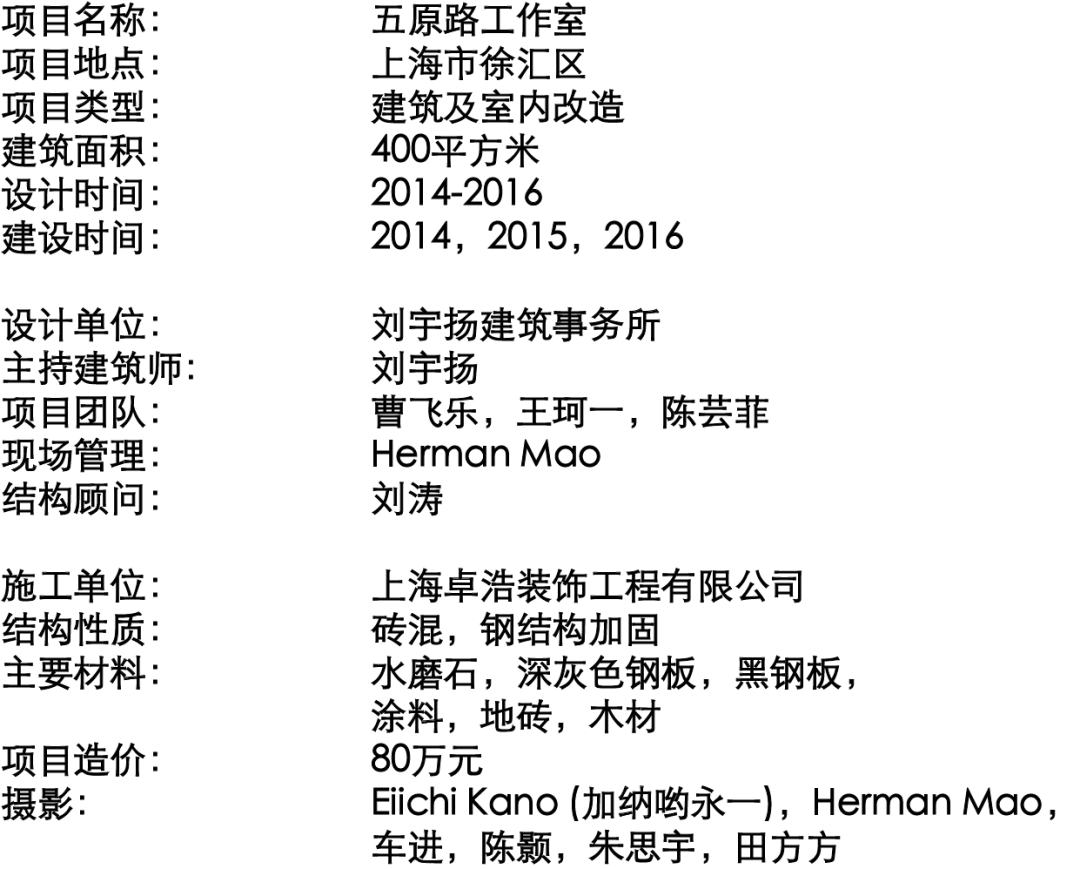

▲二层天窗节点图

▲天窗极大增加了二层的自然采光 © 陈颢

若我们重新回到室外入口处,会发现老屋西北角原有的室外圆柱也得到了保留,似乎与室内墙角倒角的做法形成了某种回应;而里弄弯折的边界和工作室院门、入口两处斜向的大门,也形成了某种具有深意的同构。这类暧昧的暗示试图将观者的陌生感与日常经验编织在一起,并在新工作室的细部设计中反复地出现。

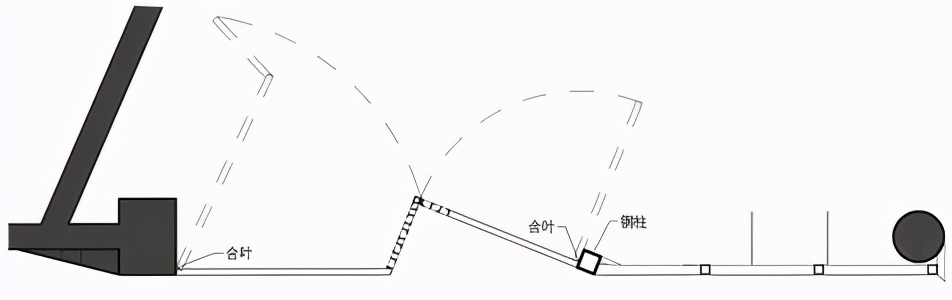

▲院门平面图

▲入口钢板院门 © 车进

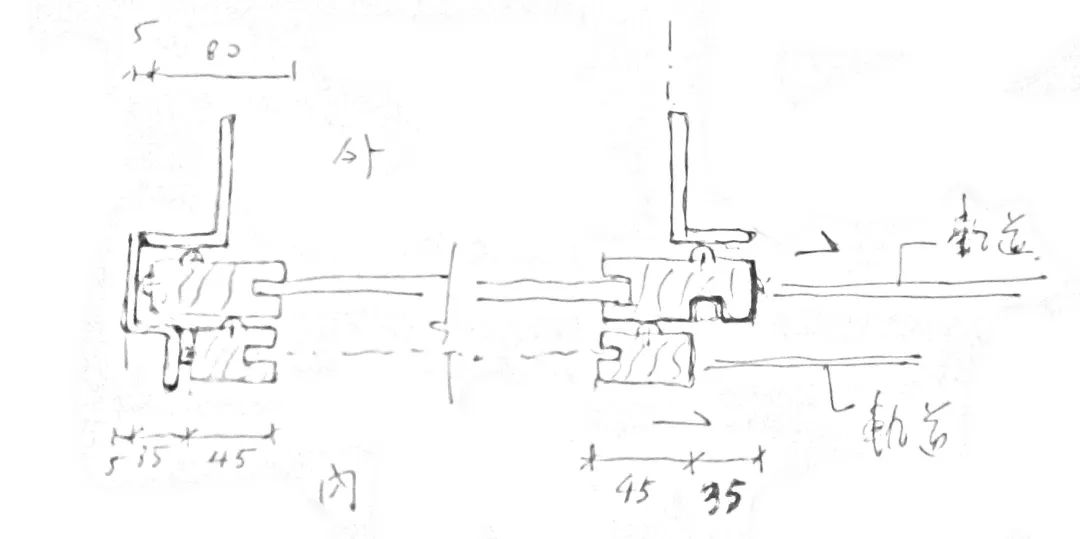

从邻居的视点回望新工作室,可以看到所有门扇和窗框只使用了钢和木材两种材料。T 字形剖面钢框架边缘纤细而挺立,配合中灰色用色,使得钢框在日间消融在暗色的窗洞中。相反地,可开启的门窗则包裹了粗木框,与消隐的钢边框形成戏剧化的对比,视知觉与触觉在此通过材料和尺寸的反差处理产生了微妙的通感。粗木框提示着门窗可开启的属性,木材的触感似也在邀请着观者伸手触摸,日常的经验由视觉和触觉的通感进入到观者的认知。

▲粗木框窗与钢框架折叠门 © 车进

▲窗户手绘图 © 刘宇扬

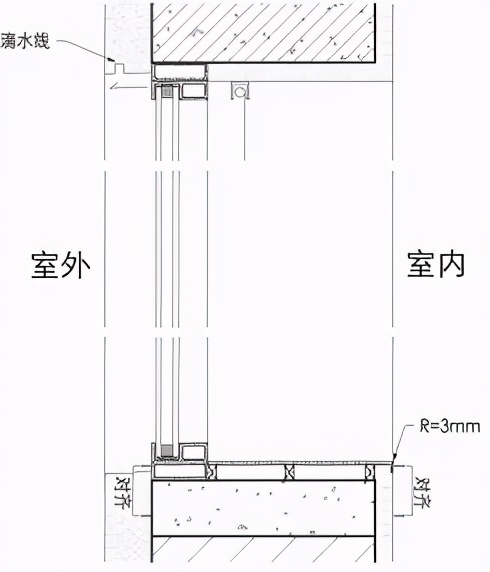

▲开启窗剖面图

▲开启窗平面图

▲从南面院子看二层木框窗 © 车进

这种非常规做法的金属和木框显然是定制的,而黄铜制的门窗把手和插销也经过了精心挑选。为此,建筑师甚至在首层洗手间入口处设计了小型的五金件展览,这处室内唯一的黑色墙面上展示着定制的不锈钢框架局部和黄铜插销件。在灯光下,金属反射出细腻的光泽。在这处私密空间的入口,人的感知无疑变得更加敏感,而这些充满质感的构件则再一次放大了观者对于日常触觉的感知。

▲一层墙壁上五金配件展示 © 车进

3. 自我和对外持续对话中的试验与调整

新工作室的设计并非一蹴而就,而是在不断地修改和使用中迭代而来。“半自宅”的属性除了在设计前期定义了建筑师的双重角色,也在建成之后给予了建筑师对材料、构造、空间等各方面更多调整的余地。从2014 年1 月开始设计,3 月开始施工,6 月搬入,传统意义上的设计和施工周期只有短短半年。然而,在搬入使用的同时,建筑师也一直在经营它。第二年,入口和图书室进行了改造,成为了如今的模样。带有试验性体量 质的水磨石铺地在使用一段时间后发现问题,色泽不如预期,卵石也易于崩裂。会议室地面在后期加入了混凝土固化剂,加固后耐磨性增强,色泽也更为理想。因效果良好,2016 年5 月室内铺地进行了全面加固处理。可以说,新工作室事实上真正的硬装完工要算到2016 年。

▲入口前厅与一层空间 © EIICHI KANO

除了在硬件施工上的调整,另一方面,设计前期也为空间上的软性布置留有了较大弹性。去除了部分内部墙体后,新工作室除在周边留有小房间,中间大空间基本处于开敞状态,家具的摆放可因人员数量和功能需求作出修改,部分门洞更直接留空,只作为空间分隔的暗示而非实体隔断,而多个须作隔断处也采用了半透明玻璃推拉门和折叠门。功能分布的调整在工作室搬入后具体地发生着:一层南侧的阳光房原为会议室,而随着储物需求的增长,最终转化成为材料室;因协作团队的加入,二层的办公空间则划分出来一半,作为协作团队的工作空间。

▲二层办公空间,以半透明玻璃做隔断 © 车进

“使用,并非由既有的功能分区来界定,而是在特定的时间和场所,通过我们实际的行动而产生。”正是建筑师这些具体的调整,建筑的功能分布就不再只是图纸上标注的“会议室”“工作室”“图书室”等冷冰冰的文字,而是还原为容纳真实生活和使用体验的有温度的场景。在作为“半自宅”的新工作室改造中,建筑师在项目的时间和空间上都有条件持续地与自我对话,而不断迭代的设计调整也成为了自我意识和经验与物质世界综合对接的接口。

另一方面,正如水磨石地面所经历的调整,新工作室在内外也遇到了其他问题。对内,因为缺乏对风压的正确预估,非常规的木窗框做法使得南侧的几面外窗出现了漏水的情况。建筑师以此作为教训,做出了散水的修改处理,完善了这套钢框和木窗系统。恰恰是在这样的后续使用中,建筑师的角色从设计者转换成为使用者,得以真正地在具体的使用中去检测试验的结果并作出修正, 并非以建成作为工作的终点,而是以一种渐进式的迭代去不断改良。

▲阳光房开了一扇天窗 © 车进

▲阳光房天窗节点图

▲一层阳光房原为会议室,后改为材料室 © EIICHI KANO

对外,新工作室的施工也与邻里发生了一次摩擦。在2014 年的第一稿设计中,首层西北角的室内空间直接推到了里弄的折墙处,通过在外墙上设置巨大的飘窗,里弄和新工作室入口处的微展览空间在视线上得以对话,以期在居民区里重现原社区卫生所所拥有的公共性。一如众多城市居民区施工普遍面临的投诉问题一样,新工作室的施工带来的噪音、粉尘、人员进出引起了居民的不满。在外墙的飘窗施工成形之后,居民以此为缘由将其举报了。建筑师很快作出反应,拆除飘窗,将入口大门和院墙的钢板延伸至已拆除的院墙,成为了现在的状态。“这个( 飘窗的) 对话关系并不是居民所认可的,而实际上在我后来的体会中他们更多地把这个弄堂当作一个半私密空间,这里半私密和半公共有很微妙的差别……发现在上海这些弄堂里,其实墙还是维持一个连续界面,可能从二、三层可以看下来,但是毕竟是有一个距离和角度的,所以人们在这个空间里还能够保有自己的私密感。这一点跟我们专业人士的理解是有差异的。”刘宇扬总结道。

▲围墙变化过程:

原围墙土建—建成后钢板+玻璃窗有顶围墙—最终修改钢板无顶围墙

▲最终入口钢板围墙 © EIICHI KANO

4. 作为改造的一例小型综合样本

在过去20 年间,中国城市经历了前所未有的建设热潮。作为参与过库哈斯主笔《Great Leap Forward》的刘宇扬建筑师无疑对这一时期的建设是熟悉的。在大建设逐渐降温之后,建筑师在未来将迎来越来越多城市内的改造项目。众多在1970、1980 甚至1990 年代建成的建筑,它们身处城市核心地带,但在结构、空间、物理性能上却难以满足当今的使用需求。除去大规模的拆迁重建,那些本身形制良好、承载着集体回忆的老屋、老厂房,能否在时代所迫的泯灭外寻找到一条改造重生的道路呢?而怎样的改造才能不流于单纯视觉上追求,能从本体上为老建筑赋予新生呢?

▲改造后的工作室建筑 © 车进

▲楼梯间框景 © ALYA

▲图书室框景 © 陈颢

如果认为建筑学是建立在知识和理性之上的一门具有部分科学属性的学科,那么改造项目也许可以被视为综合了学科多方面要素的一类项目:它要求建筑师既对现有建筑的历史、文脉、物理属性有理性的分析判断,又要以此为基础,在创作中加入经验去面对未来的需求和迎接对新生活的想象。这样的要求,正如康德在《纯粹理性批判》(Kritik der reinen Vernunft )中提出的“ 先天综合判断”(synthetische Urteile a priori),才能让建筑学回到学科本源,促进新知识的产生。康德意义上的“先天”(a priori),要求我们抛开经验去考察事物本体并作出“分析判断”(analytische Urteile) ;而“综合”(synthetisch),并非指机械地将各项要素合并增加成为整体,而是试图统合不同的“后天”(a posteriori) 经验要素并将其压缩合成。那么,“先天综合”则要求我们首先对“素材”考察,对建筑的“先天”属性进行判断,从结构、构造、材料、功能、社会等建筑学的基本问题出发,发现问题;进而,在经验进入之后提出自己“综合判断”的预想,并不断作出修正。

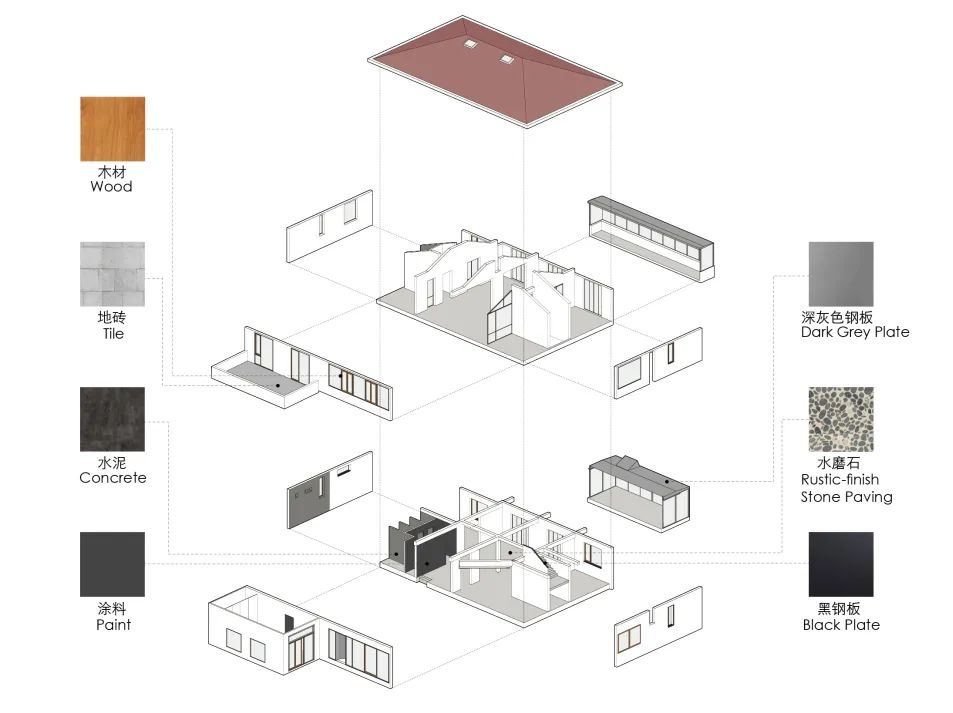

▲材料轴侧爆炸图

▲厕所通风窗与半透明玻璃移门 © 车进

新工作室的改造中虽然对于表皮和隔墙做了减法,在细部构造和材料上也作了再造和添加,但这些操作都可认为是“综合”的一部分,因为它们统一地指向同一个目标,试图将老屋与新生活以“综合”的设计压缩成为一个整体。新工作室源于老屋改造,天生便具有丰满的可供分析的素材;而又因“半自宅”的特殊属性,需要建筑师投射更多的生活经验;同时,时间和经济上的自主,也为建筑师提供了从容回答上述问题的空间。以此,新工作室的改造设计也许可视为“先天综合判断”一个不一定完美的类比。对于未来建筑师将面临的大量的城市建筑改造工作,刘宇扬新工作室改造规模虽小,却试图综合地去回答学科的各项基本问题,那么,它也许可以作为改造设计的一例可供参考的小型“综合”样本。

▲定制设计的家具与配件

▲入口前厅为模型展示区 © 车进

作者:李博

瑞士苏黎世联邦理工学院

“丘”建筑设计工作室(瑞士)

建筑工房(瑞士)

点击图片查看五原路工作室更多详情:

时代建筑 | 2016年第4期 | 设计作品 | 刘涤宇 | 凸显日常:刘宇扬建筑事务所五原路工作室的思考【时代建筑】

刘宇扬|五原路工作室 【designverse设计宇宙】

他们在魔都最高冷的法租界,造了一栋安静而有温度的老房子【环球设计1095期】

技术图纸

▲1-1和2-2剖面图

▲框景轴测爆炸图

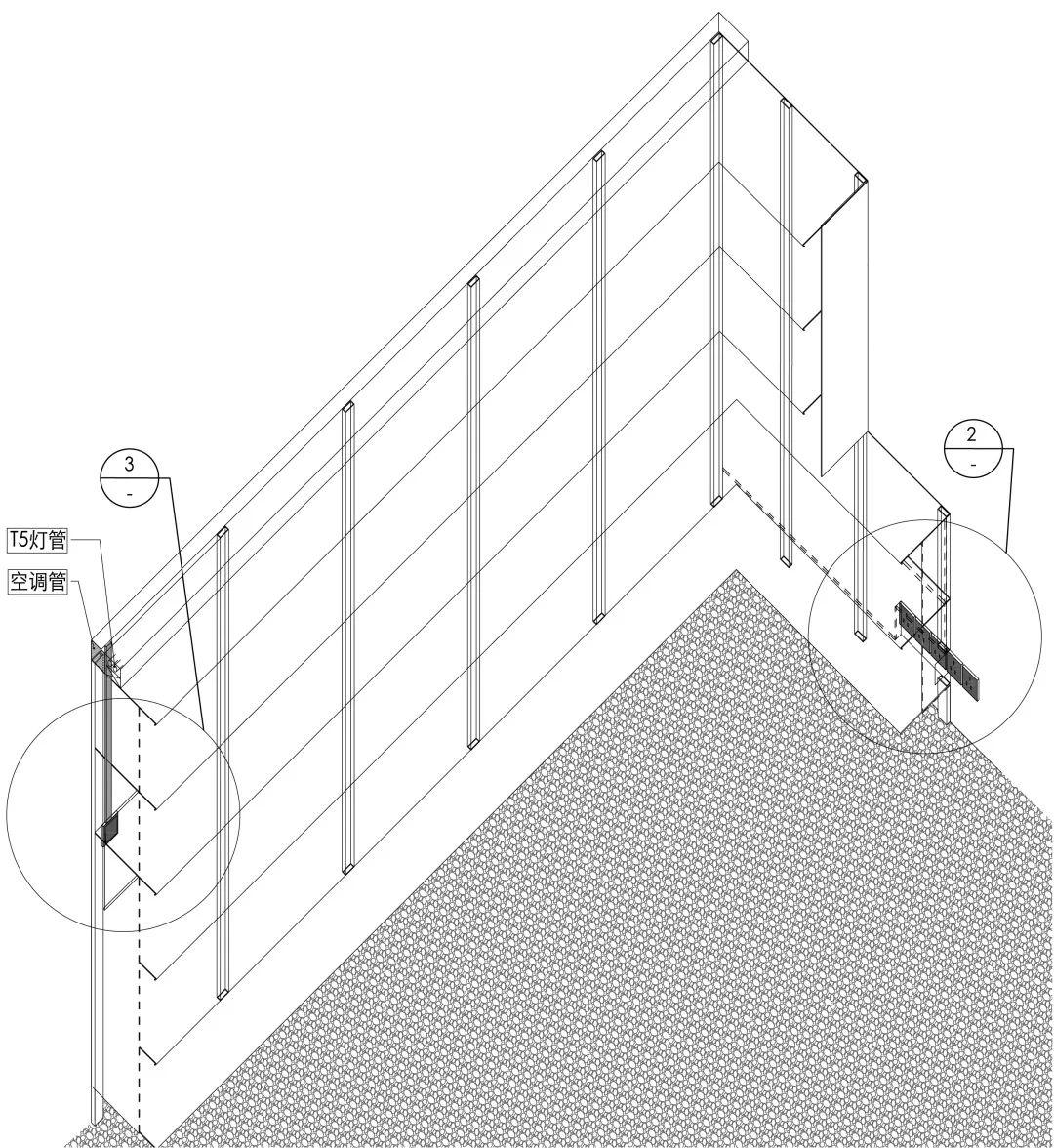

▲构件轴测图

▲景观轴测图

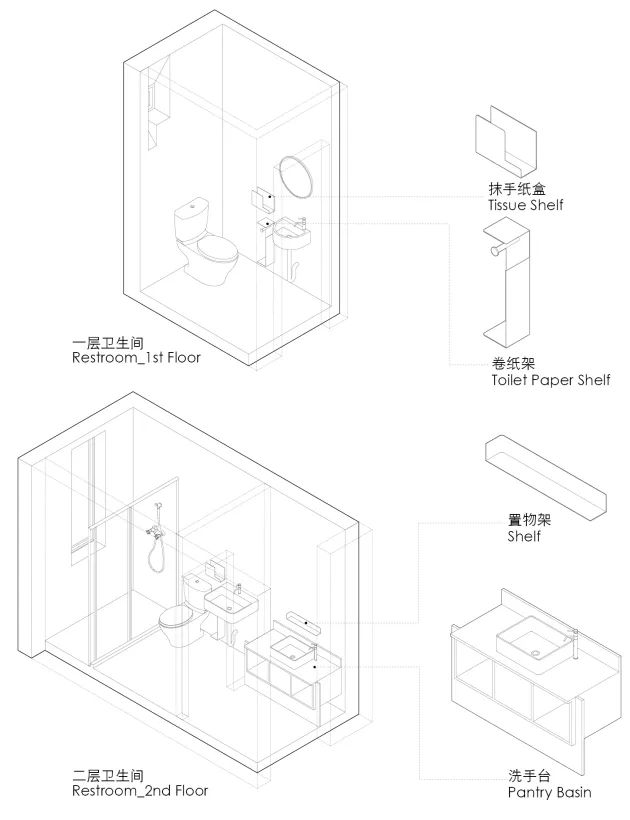

▲卫生间配件轴测图

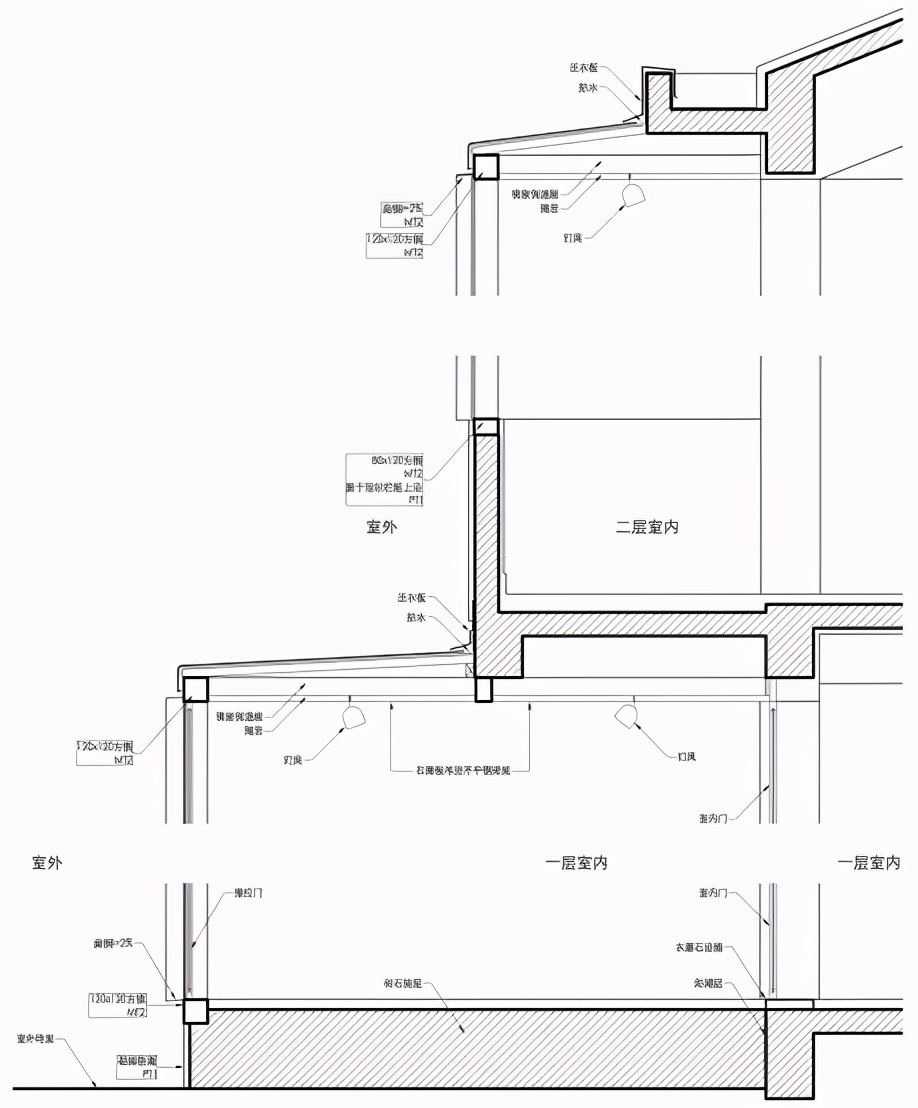

▲阳光房+阳台节点剖面图

▲图书室书架轴测图

▲图书室书架节点图

Project Introduction

The studio of Atelier Liu Yuyang Architects is housed in a normal two-story building sited in a typical Shanghai alley. The renovation is based on the original structure, but emphasises on the continuation of space and visual connection between indoor and outdoor. A glimpse through glass doors and windows or bevel skylights captured the cool shades of tree and changes of sunlight, as one senses the natural surrounding and time passing by.

Original garage facing the entrance was renovated into a big meeting room with double-door. When these doors and the front gate are open, the outside neighborhood, front courtyard and the meeting room became a continuous space, providing possibilities of serving as a community design workshop in the future. The first floor works as a main working area where all the programmed spaces centred around a five-meter long document shelf, including a small exhibition area, coffee bar, solarium, model room, restrooms and a storage room. The tall space on the second floor is designed to be a collaborative working area. Besides a basic administrative management space, there are two groups of open working area, three individual offices and a private architecture library. We offer a fixed budget for colleagues to regularly pick and collect worth-reading high-quality publications. The purpose is not to imitate any architecture design trends, but to establish a clear and diverse cultural coordinates for all of our projects.

In the aspect of materials and details, our design particularly respond to their different spaces and programs with our own attitude. Gray-colored river pebble terrazzo floor goes well with brass divider and margin. Many of the metal works are designed and made on-site. Recycled Chinese Ash wood and copper hand pull-rod were used to construct our own door and window system. All internal walls are finished with round corner at the opening of both door and window. Black steel plates are bent into different kinds of components, such as vestibule at the entrance, staircase handrail, window sill, book shelves, toilet paper holder and so on. Some design effects are hard to be presented by drawings, like the lustre and texture of the material itself, spaces and shadows created and cast by interactions among the materials, as well as the relation between use and site. These are indeed our own experiment in building and our practice with real space.

Location : Xuhui District, Shanghai

Type : Building and Interior Renovation

Building Area : 400 sqm

Design / Built : 2014-2016 / 2014,2015,2016

本文编辑 Editor / 孔秋实 Qiushi Kong

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

1

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区