- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

刘宇扬建筑事务所 · 2021-03-23 09:43:03

从内省到凝视:香港自宅的设计回忆

From Introspective to Gazing: Reminiscence of My Hong Kong Residence

▲香港自宅一隅

一场全球流行的Covid-19,让许多人都开始长时间地宅在家里,开始习惯甚至享受独处。曾经的香港自宅是我在17年前的SARS之后,平价购入的第一栋房子,也是人生第一次为自己的居住所需而设计和改造的空间。当时有许多做法的尝试、经验和教训,都成为了我日后实践的参照。也有许多空间上和使用上的体会,在后来的项目中,有些被印证,有些被推翻。但不论如何,当年的历练,总能让人成长并产生新的想法。早年习作,不免青涩,虽然我早已不是当年的年轻教师,也不再拥有这间伴随了我从单身到成家的居所。但在这次的疫情之下、居家之中,一次自内而外的实践思考,让我重新回忆起这个小小的改造,也愿意把它做为一个不成熟但有体会的个案,与感兴趣的朋友们分享。我相信在未来很长的一段时间内,“家”的空间属性会被重新考虑和定义,也希望能借此契机,邀请大家重新思考属于“家”的原点、设计与未来。

—— 劉宇揚,創始人/主持建築師

家的原型

A Prototypical Home

如果理想国是乌托邦,理想家就是桃花源。一为公、一为私,两者都是人们对于生活和意境上的终极追求,既同是不可实现的梦想,但又是无处不在的现实。而设计,正是连接梦想和现实的一座桥梁。

每当有人问我家在哪里?我没法简单回答,而必须分四句来说明:出生在台湾,成长在美国,成家于香港,定居在上海 ——绕了一圈给出的也不是常规的标准答案。

从进大学开始,到研究生毕业工作数年后投身教育和实践,我从南加州、波士顿、纽约到香港,一个人四海为家漂泊了近二十年。经历了这么长的一段时间,我一直在想,人作为个体,要怎样的居所,才能称之为“家”?

美国十九世纪作家亨利·梭罗写了《瓦尔登湖》——这片湖就在波士顿附近的一个小镇——这本书是他融入自然的独居生活的写照,也启发了我对“家”的原型想象。

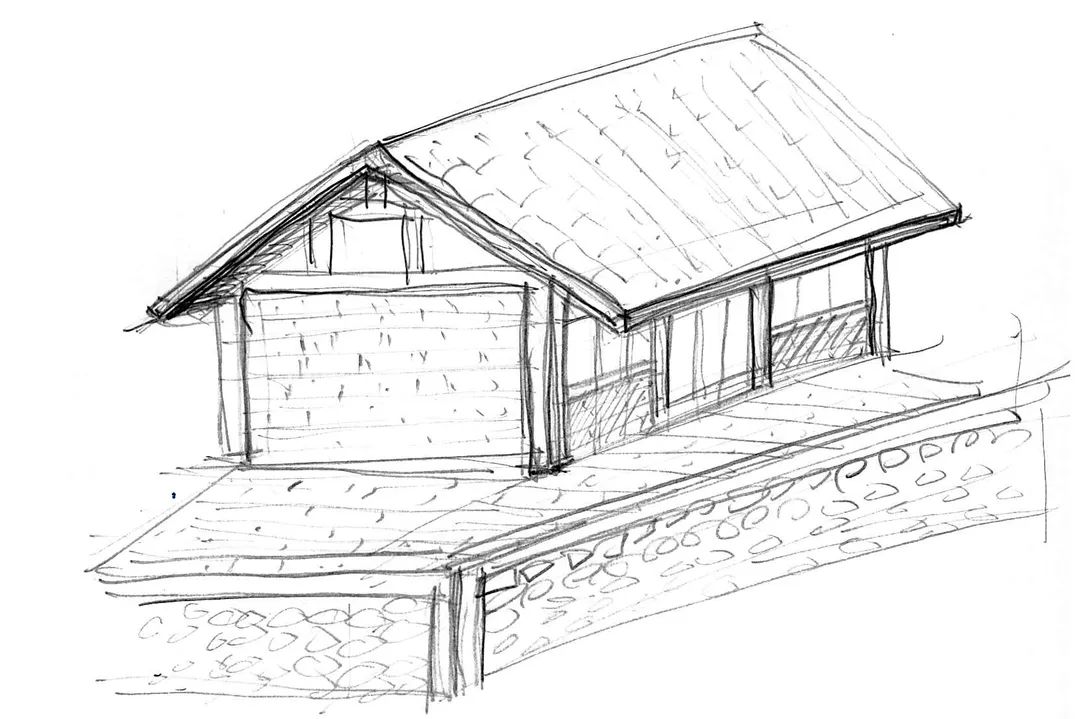

▲居所原型手绘

一座为自己建造的居所, 可能是一座农舍改造的房子,6 米进深6 米跨度,一进三跨,清水混凝土框架,填充的墙体是夯土砖,扣除墙体厚度面积组合恰好一百平米。

▲瓦尔登湖畔的格罗皮乌斯自宅,边园立面

而位于瓦尔登湖附近的格罗皮乌斯自宅,是我旅居波士顿期间有幸多次参访的一栋经典现代主义建筑。建成于1938年,它精炼的语法、精简的体量,和不着痕迹的对场地、空间、流线、和室内外微气候的丰富处理,无一不让当年初入建筑学的我,如入宝山般的流连忘返。当我从二层阳台望出,见到略显斑驳的外墙与绿意盎然的树林并存时,又深切感知到哪怕是大师的作品,依然离不开岁月流逝、物所消长的自然定律。建筑存在的意义,也就不在于追求那无法抵达的永恒性,而是能够捕捉到的那么一点精神性。

▲格罗皮乌斯自宅,二层阳台,摄于1997

▲陈彧君、陈彧凡作品《木兰溪》系列(图片来自网络)

移居上海之后,我曾在几年前与艺术家好友陈彧君先生有过一次在上海BANK画廊里的对谈。从家族移民到个人移居,我们都有类似的迁徙经历。而在家庭与事业都有了基础之后,仍然探索关于栖居地的改变,我觉得这也引发了我对“家”的定义的重新思考。

▲艺术家陈彧君与建筑师刘宇扬,五原路工作室前院,摄于2017

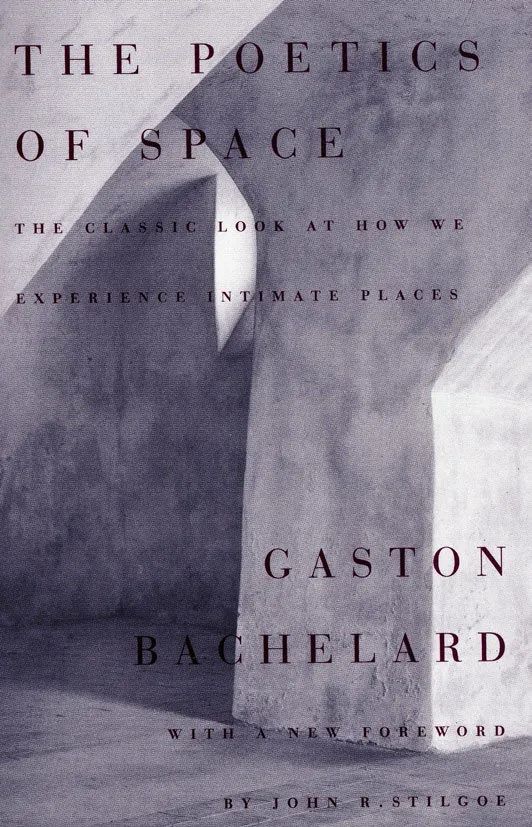

在《空间的诗学 Poetics of Space》这本每个建筑系新生必读的经典之作中,哲学家加斯东·巴什拉以家作为空间原型,阐述了一个家的三个空间:客厅、阁楼和地窖,并通过三个空间延伸谈论人与空间的仪式,想象,和记忆。书中的一个章节--“角落 Corner”,关于光线明暗、材料质感、和微小细节的描述,一直让我印象深刻并依然影响着我对建筑空间的思考。

▲《空间的诗学 The Poetics of Space》

在巴什拉看来,家的第一个空间是一楼的客厅,它人来人往,富有有仪式感。它是衔接外部的半公共场所,也是从外部回归到内在的必要过渡和切换;第二个空间是楼上的阁楼,阁楼空间允许天马行空的做梦,也是一个可以沉溺于自我的空间。阁楼能够接触到自然光,窗外景致或许更好,窗内却更私密、更容易发挥想象;第三个空间是地下室的地窖,它是一个用于储放物品和提取记忆的地方,它承载了我们过往经历过的一切,而当你需要的时候,又可以唤醒这些经历。这是一个同时融入了历史、回忆和虚构的空间。

从城市到室内

From City to Interior

我对于中世纪的城市空间有种独特的情感,尤其是意大利的山城。这些空间有一个共通点:那就是收放有致,有紧凑的部分,也有松弛的地方。

▲意大利山城Spoleto的广场空间

从2001年到2006年之间,我在香港做了一系列的室内项目实践。对我而言,室内空间就如城市空间一样,同样都有属于它的肌理和脉络:走廊就是街道,客厅就是广场,房间是一个个的住宅,只不过小一点。当然还有厕所、储藏间等,就像城市里的配套功能,体量虽小却一件都不可或缺。

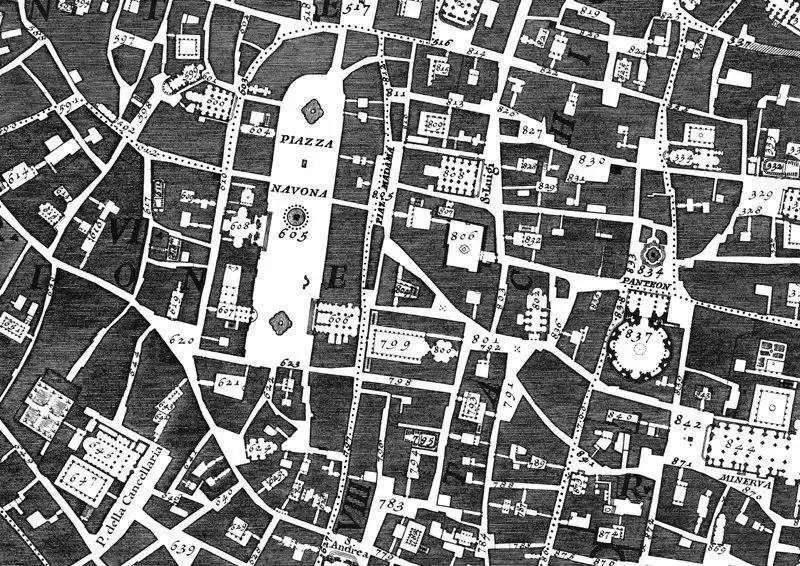

▲1748年《新罗马地图》表现了城市公共空间的图底关系

詹巴蒂斯塔·诺利(Giambattista Nolli)绘制

这些空间所构成的平面关系就好比城市空间的图底关系(figure-ground),平面也往往就是像一座城市的局部。当我做设计的时候,也会常常不自觉地把过往的城市空间记忆融合进去。

自然、真实、灵活

Natural, Real, Flexible

自然、真实、灵活,是我一直秉持的设计观。在我为数不多的住宅项目中,香港的自宅改造算是较早的一次实践与尝试。

▲入口的书柜墙与窗外的树林

由于海景房太贵,我选了一个面向山景的房子,这样我能够负担的面积就可以大一点,每天看出窗外是绿意盎然的自然景象,跟香港典型的“石屎森林”有着极大的反差。

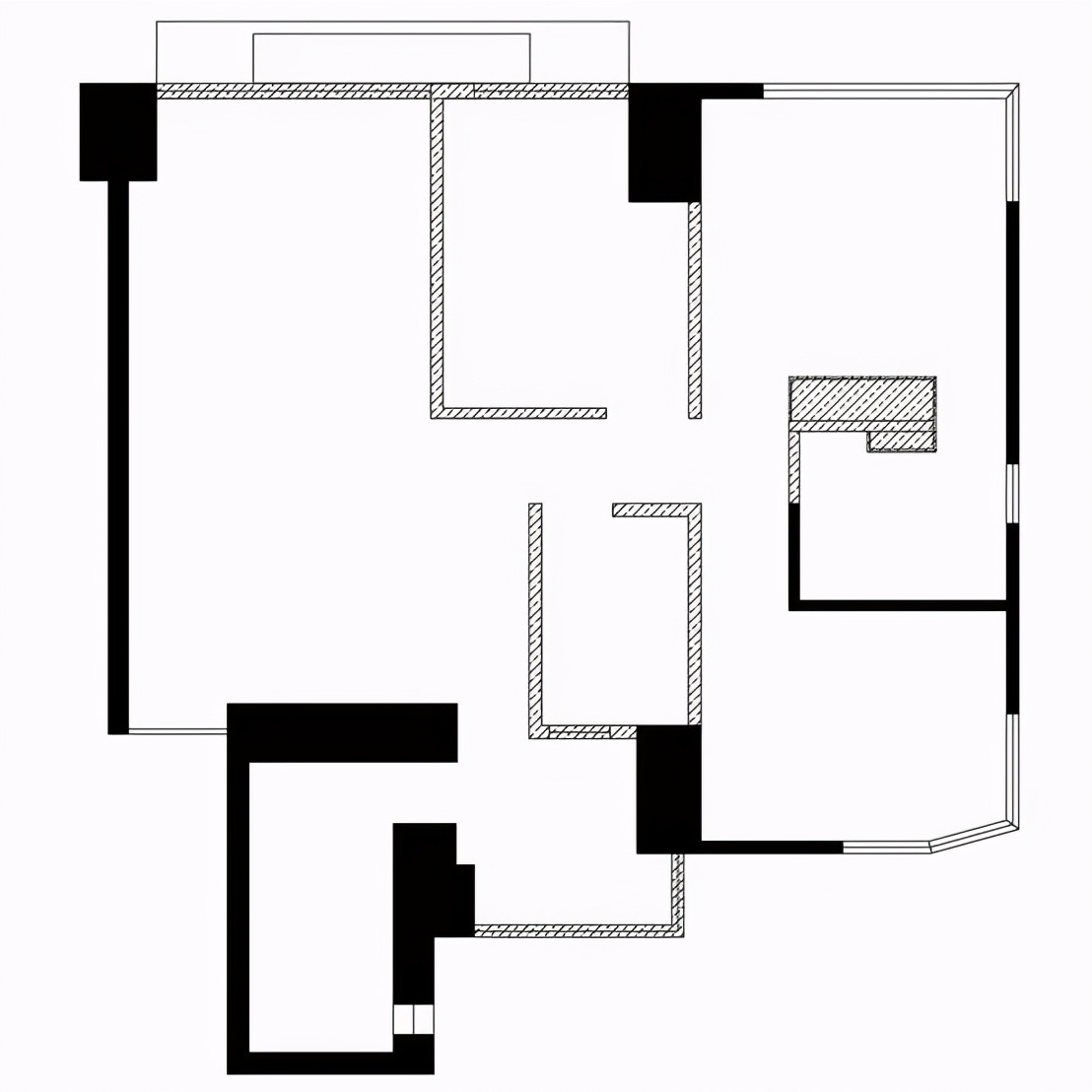

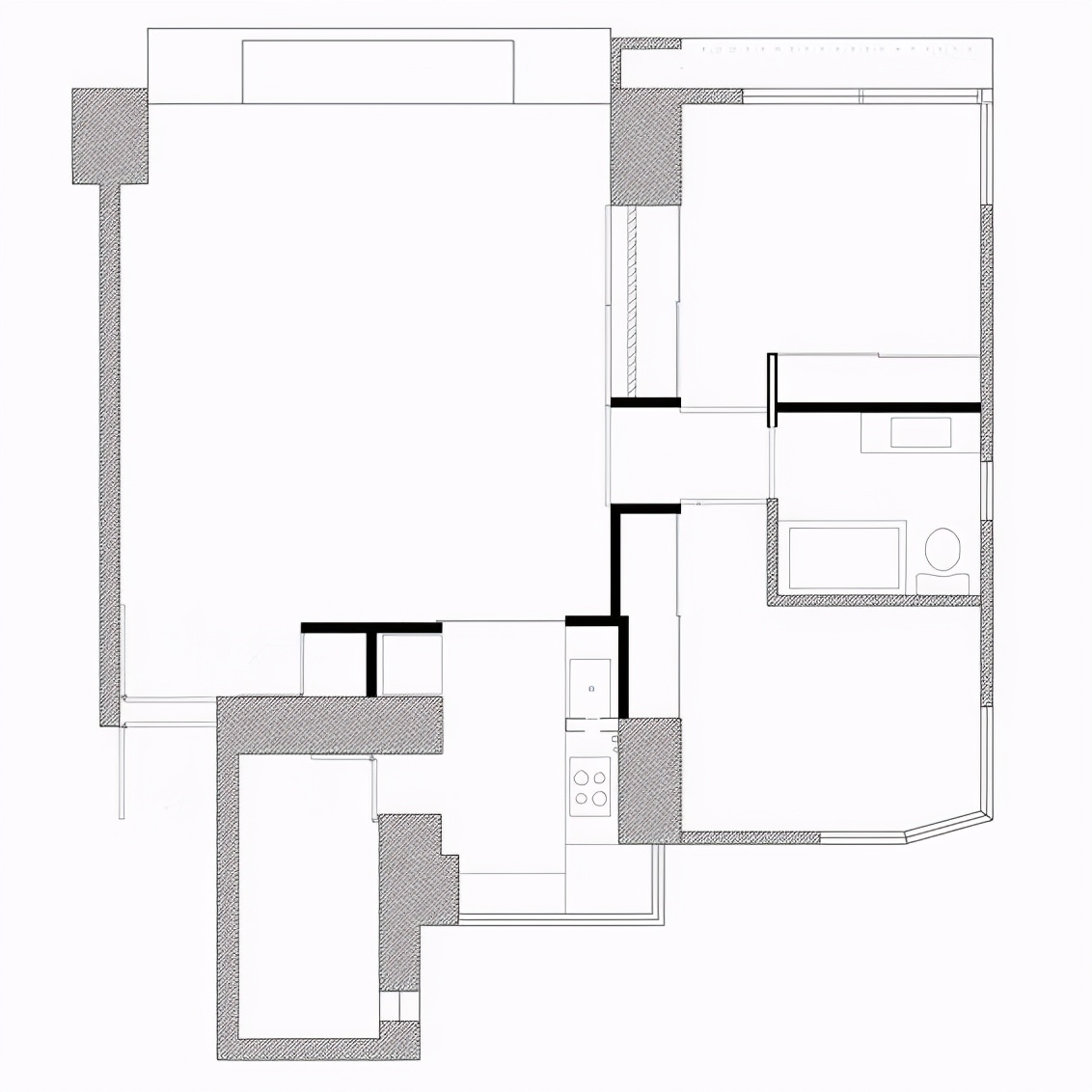

▲改造前平面

平面上,第一个改动首先是把两间大小不一的卧室,通过把隔断墙从靠结构柱的一侧改到另外一侧的细微变化,借此调整出两间尺度相近的卧室,并得到了可安置衣柜的空间。其次,我把主卧厕所入口从房间内改到房外,并把原本的次卧厕所和工作阳台空间合并,做为新的厨房,并把原本在核心筒内部的厨房空间改为完整独立的储藏间,借以让日常的空间不必为了存放必要的物件而到处都看到储物柜。

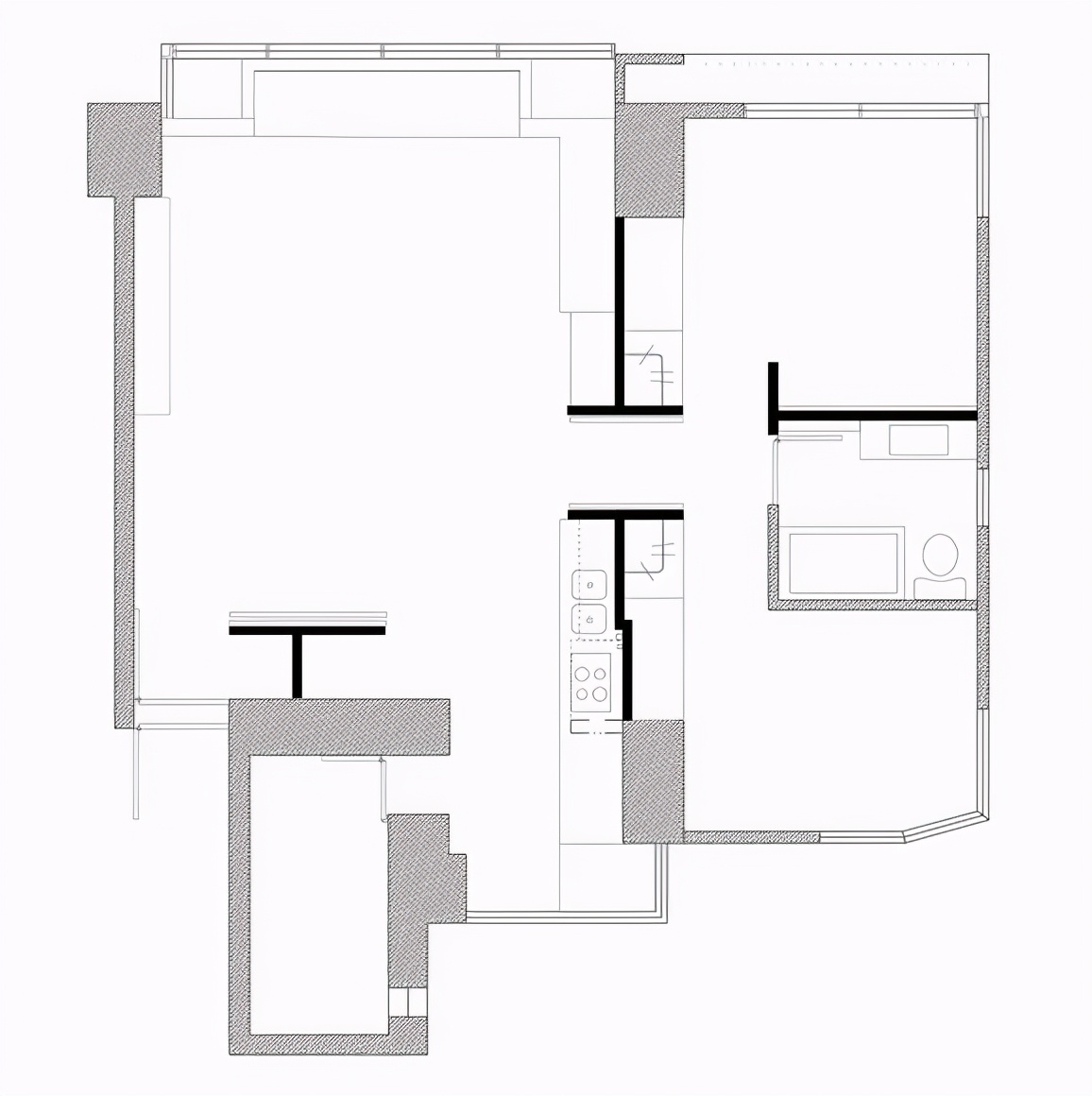

▲改造后平面(第一轮,2003年)

最后,我把原本做为书房或第三间客房的空间,与仅3米左右面宽的客厅整合为一个80平米居所中近5米面宽的开敞空间。虽然楼层不高,但这个大面宽空间直面香港中环半山的原始树林,山后已无其他建筑。只要在家,我几乎无时无刻不是在这个空间里,窗外鸟叫虫鸣,窗内时间静止,我或坐或卧、读书和发呆。

▲从厨房望向客厅

改造进行了两轮,前前后后一共花了三年的时间。第一轮的改造,在我搬进去之后的不久,马上就发现问题。原先为了要追求厨房橱柜形态的整体性,刻意地把上层橱柜和跟下层橱柜做到齐平,都按600mm的进深控制。这个做法,使得上层进深过大,除了造成摆放东西的时候明显的不好用,还经常让我在下厨炒菜时,被自己“精心”设计的橱柜给磕碰头,实在觉得很糗。

▲改造后平面(第二轮,2005年)

在第二次改造的时候,第一个拆掉重做的就是厨房橱柜。而第二次的设计,除了把上层橱柜推到更合理的450mm进深,也加长了橱柜的整体长度,让一部分的橱柜露出到厨房外的用餐区。把水槽放置在橱柜延展出来的这部分,除了增加橱柜的有效面积,也增加了用餐区的方便性和体验感。为了针对厨房油烟问题,第一轮的设计曾在厨房工作区和备餐区之间的墙上安装过一个小的玻璃隔断,并与木移门结合形成有效的阻挡。在实际的使用上,感到相当鸡肋,也就是在第二轮的改造中被果断拆掉了。

▲第二轮改造后的厨房柜

▲从入口位置看餐厅和厨房移门

开放式厨房搭配一个活动移门,可以兼顾空间感和中式烹饪的油烟问题,让空间属性可以通过时间来灵活变化。

▲从冰箱位置看橱柜和厨房移门

桦木胶合木板书柜和只上蜡油的北美胡桃木实木地板组合,是室内除了涂料以外的主要材料。说到为什么用了蜡油这个材料,其实当时香港大部分室内都会在地板上做一层被称为“水晶漆”保护层,它是一种水性的漆,硬化以后能保护木头不被割坏,相当于贴了一层很亮的膜。但我非常不喜欢那个感觉,而希望有一种比较自然的木头的感觉。我后来没采纳施工方的建议,只上了一层油性、天然的木蜡。

▲只上了蜡油的北美胡桃木地板

其实通过个人使用习惯和频率,包括在家具脚底下软垫,都能有效防止木头被破坏。时间长了,也有些地方会有自然的损坏,但这些使用的痕迹反而让我觉得很自然。

▲桦木胶合木板书柜

原有在半天井内的工作阳台,被多数家庭用于晾衣功能。而对于一个很习惯把衣服送去洗衣店的单身建筑师,这个多出来的空间顺其自然地被整合为新厨房的一部分。除了把半室外空间变为了室内空间,设计上最大的动作就是重新把立面改为一整扇的玻璃窗。除了一小部分保留开启通风的功能,剩下的就是一幅完整、封闭、透光却不可看穿的磨砂玻璃墙。

▲面向天井的磨砂玻璃

我对磨砂玻璃这个材料情有独钟,在这之前的许多项目中,都会采用。而在自宅项目中采光天井墙的应用,实际的采光和透光效果远比我想象的还要好。在白天的某个时段,这幅玻璃墙经常让人有种“吸光”或“发光”的错觉,可以说是在一个最平凡的场景,呈现出最不凡的美感。

厚重的剪力墙背后,原有的厨房空间被改为一个完整封闭的储藏间,为有洁癖但不想在客厅或房间摆放太多任何柜子的建筑师,解决了日常生活中琐碎却必要的储物需求。

▲藏于核心筒内的储藏空间

在材料的运用上,为了呼应这栋1970年代的老大楼,同时也满足建筑师自己的小趣味,浴室与储物间同样采用香港楼盘早年常见的马赛克瓷砖,让新改造的空间也找到了一种年代感。

▲从浴室望房间走道两旁的衣柜和客厅尽端的书柜,在紧凑的空间里也能创造出饶富层级的进深感

▲从主卧和次卧看客厅,左右对称的衣架与衣柜设计在一点透视的视点下,观者似乎是在看镜子的两侧,而观者也就像在镜面上忽进忽出

▲从主卧室看走道和次卧尽端的墙和衣柜,与浴室开出去的视野,正好形成十字路口的交叉关系

▲卧室内的胶合桦木夹板固定衣柜

定制衣柜门的风车式布局内,藏着建筑师的另一个小趣味——类型学。为注重效率而不大担心灰尘和隐私的单身生活而设计的半开放抽屉柜,省了一套额外的把手。造价也是一种美学。

▲看山与树丛的主卧

▲看城与邻居的次卧

原有的建筑设计在两个卧房都是设计的转角窗,多年之后再看仍然感到经典和实惠,这就是建筑立面对室内空间的贡献,不论是谁搬进来,都不会想改这块。这里,我需要做的唯一的一件事,就把面向城市的次卧室的最后一扇转角窗,改为磨砂玻璃。这样除了能够遮住邻居家的房间外,还能为室内带来更好的光感。

时间,场所、使用

Time, Place, Use

我从小到大住过不下于十多个大大小小不同的城市。而每到一座新的城市,我都必须快速地去适应新的环境。同时,每一次都要在内心里去创造一种家的氛围。而我在设计居所的时候,自然也会把个人对于家的记忆再次注入到设计当中。

家是每个人都需要面对的空间。它既有最普世的共通性,也代表了最私密的独特性。家是一个人忠于自我的场所,其设计应该基于真实的材料,表达真实的建造、需求、和情感;家的设计,也应回归本源。

每个人都是独一无二的个体、有着自己的习性和惯性。居所的设计,不仅要满足日常生活中诸多的琐碎诉求,同时也反映了使用者对于“家”的真实解读。某种意义上,它更是一种自我内省、学习和适应的过程。实际上,一个居所空间,除了要能提供基本的安全和庇护,没有什么是一成不变的准则。而设计的挑战,也就在于此。

不论建筑还是室内,本质都是空间。建筑师的生活和工作很难完全区分开,于是对空间和使用的灵活度会有更高的要求。因此建筑师会通过对空间的重新组织和细节的重复打磨,为居所提供的是一种克制后的舒适。望向窗外风景,随着光影和四季的变化,人对时间的感受会是绵延且悠长。

对我来说,设计的过程,既是走向一个不断延展的边界,同时也是再次回到了“家的原点”。

部分内容最初刊登于《旁观者》NO.32期和《摩登家庭 modern home》 NO.351并重新梳理成文

Image Credits: Jeremy San, Liu Yuyang, Atelier Liu Yuyang Architects,Chen Yujun

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

8

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区