- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

APLUSmagazine · 2021-03-03 09:18:07

我,如常坐在电脑面前,全神贯注在键盘上打字。仿佛一扭头,就能见到母亲笑盈盈的脸,就能听到母亲呼唤我的声音。然而,此刻我扭头却望见母亲在墙上笑盈盈地看着我,没有任何声息,也不会再发声。我的心,忽然悲痛如绞,与母亲相伴的长长日子历历涌上心头,却永远不能回来。这就是天人永隔,母亲,你又在哪里?

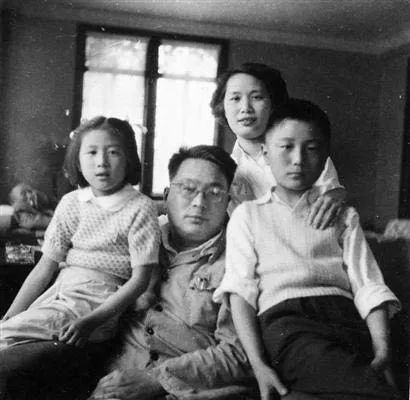

合影,左起章洁思、章靳以、陶肃琼、章纯思

八个月了,整整八个月!我孤独的心时常游离在长长的岁月中寻找。有时在梦中,我看见母亲向我走来,一如以往吩咐我做这做那;如常的神态,与平时毫无二致。然翌日醒来,母亲早已无影无踪,只留下墙上她的笑容。

这张照片是如此明朗,如此阳光,令所有望见的人都无法悲伤。它摄于三年前的一个清明节,在龙华烈士陵园。每年,我们都会在这个日子来这里看望父亲,而每年,这也正是桃花盛开的时节。记得那年桃花开得特别好,我们祭拜过父亲之后,就沿着陵园的大道往正门走去,道路一侧排列着一座座烈士墓,浅浅的石阶通向高处。母亲喜欢跑上跑下去观看墓碑上的人名。阳光是如此灿烂,天空是如此蔚蓝,母亲的脚步是如此轻盈,花朵的香味飘洒在空中。临近正门,只见左右两旁桃花丛丛怒放,母亲一闪身进入花丛中间,立即回过身向我们微笑,于是留下这张照片的定格。

母亲在想什么?是什么温暖着母亲的心?是否因为此地离父亲最近,是否因为这里的鸟语花香唤醒了母亲年轻时代的记忆,那些与父亲生活在一起的温暖岁月?

其子章纯思、长女章洁思相继出世

五十岁的父亲离世之际母亲只有四十一岁。没有父亲的日子长如流水,又充满坎坷。记得父亲突然离世,三岁的妹妹在外婆一跨进门就稚气地告知这个噩耗,一向坚强的外婆顿时倒地,就在门口这块水门汀地。这个情景实在出乎我的意料,因此永久印刻我的心版。外婆生于民国,历经无数生活磨难,眼观无数世态炎凉,她在我心目中坚不可摧。外婆的确坚强,我见她立即从地上站起,拉着母亲坐到身边,紧紧靠着她,仿佛要给突遭不幸的母亲注入力量;与此同时,外婆口中反复念叨:记住,我们家的人要从一而终,从一而终……

母亲苍白的脸如此严肃。她果然没有再婚,守着我们三个,度着长长的日子。我们兄妹三个:除了前述的妹妹年仅三岁,哥哥正在清华大学求学,而我,此刻大病致残已然三年,生活不能自立,只能扶着他人的肩膀才能站立挪步。

回朔母亲的一生,她生于小康之家,十九岁认识父亲,在烽火连天的抗战年代,正值她高中毕业。为了不当亡国奴,她勇敢地跟随父亲出走内地。我用“出走”两字,一点儿也没夸张。因为,当年停泊在黄浦江上的“太古号”轮,轮上的扩音喇叭确实大声响了又响,传送外公寻找母亲的声音。

母亲告诉我说,那时她吓得在船舱内一动也不敢动,还好身边有三个人为她壮胆:那就是母亲的同窗好友陈蕴珍(萧珊),父亲,还有就是父亲的好友巴金,后来与萧珊结为伴侣的。

左起巴金、萧珊、章靳以、陶肃琼

母亲喜欢看书。九十年代初我的一位朋友写了一本有关王映霞的书,送来给我,母亲先睹为快,读完大为感慨。那天她与我一同前往华东医院看望正在住院的巴金时,突然抬头对巴金说道:“李先生(母亲从年轻时一直叫惯的称呼),我和陈蕴珍还好遇见的是靳以和你,如果遇到像郁达夫那样的文人,没有‘家’的责任感,说走就走,我们又该怎么办!唉,这样想想,我俩真是太幸运了。”

记得巴金听了此话笑了,仿佛面对着的还是那个20岁离家出走的天真姑娘。母亲也禁不住微笑着。他们的思绪,或许又回到当年船上那大胆的一幕,那是他们难忘的年轻时代啊。

母亲是幸运的。她一生没受过多少苦,父亲对她呵护有加。就是在1940年代重庆轰炸最厉害的日子,父亲抱着刚出世的哥哥躲过了炸弹,就安排母亲携哥哥回上海。几年之后,父亲已在福建师专任教,母亲才直接去的南平。

福建小山村的生活异常艰苦。这些艰苦,我从未听父亲自己说起过。相反,他住在学校安排的树屋里,嚼着掺沙的霉米,听着风声鸟声水声,写着许多篇优美的散文。但母亲告知说,她头一天到达,见鸭子在屋内大摇大摆穿行,与大上海的生活形成强烈反差。然至夜间,狼在屋外整夜嚎叫,吓得母亲不敢入睡。但父亲就在身边,父亲宽阔的臂膀保护着母亲,父亲的开朗与乐观更是难能可贵的珍宝。在1944年初父母离开南平回返重庆前与福建学生的合影上,我见到清瘦的父亲和母亲的笑容,仿佛听见父亲对母亲的不断安慰:“不要抱怨,不要抱怨!”这样的安慰,在我童年少年的记忆中,经常回响。

父亲在世的日子,他做到没有让母亲“抱怨”。家中里里外外,父亲都一手承担。白天忙于工作,一到晚上8时,父亲就会走进卧房,轻轻地对我们说:“睡吧!”常常还会用他的大手覆住我的眼睛,然后为母亲关上台灯,带上门,回到书房写作。我常觉得,父亲对母亲的呵护,就像对自己的孩子一样。有时他大声唤我:“南南儿啊!”也会玩笑地拖上一句:“肃琼儿啊!”

于是,母亲就可以把全心都放到工作上。不能说她非常热爱工作,但她有独立的意愿。对工作,她就像一名好学生,全心投入,非常认真。解放初期,华东工业建筑设计院建院初,母亲作为最早的员工,先是从事会计,后来计划管理缺人,她立即补课转向。我记得,那些星期日,母亲都请内行的姨夫为她补课讲解;记得,学习中的母亲,是非常专注并旁若无人的。

而母亲那些无穷尽加班的日子,留下的是我和父亲趴在窗前苦苦等待,那些黄昏黑夜,曾经留给孩提的我心中些许苦涩。

母亲的一生,经常挂在她嘴上的是:“我是职业妇女。”无论父亲收入好否,她都要外出工作,求得独立。她的工作,相对父亲的工作而言,也完全是独立的。她不介入父亲的文学圈子。她曾经有过让父亲安排工作的想法,但那只是一瞬,并且立即被父亲否决。公私分明,这一点,对父亲来说是丝毫不能含糊的。母亲很能理解,她与父亲有着共识,之后一直靠自身的努力开拓自己的事业之路。

在工作上,她很成功。我记得,就在她怀着我的妹妹快要临盆之际,她还被派出差北京,一点儿也不胆怯。我还记得,有一回,正巧父亲赴京开会,母亲从北京回返,他们在浦口车站(当时火车需在那里转换)匆匆相会,成为朋友们的笑谈。

父亲离世之后,母亲的悲痛曾经一次爆发。她大口吐血,几次住院,最后,终于坚强地站立起来。

母亲是个务实的人,是个非常理智的人,是个坚持独立的人,这一点,在父亲走后,我们更能明显地感觉到。虽然萧珊干妈曾经埋怨她,说是父亲一走,母亲就立即紧缩房间,把家里的房间,尤其是父亲的书房(兼卧房)搬得面目全非,令她与巴金看了感到很不是滋味,但我后来就理解了。因为理智的母亲对将来看得很远,以她的性格,她从来不会想到去依靠别人,而且她懂得世态炎凉,她要把我们三个孩子拉扯大,她就要考虑许多经济上的问题。她是对的。

当时,我的哥哥还在清华大学求学,我和妹妹在母亲身边。我15岁,病残。妹妹3岁,尚不懂事。

回想这段艰难的时刻,至今,我仍然内心充满无比感激,感激母亲在当时对我的前途所作的重大决定。

母亲的决定是要我复学。无论我的病腿还不能走出家门,无论我的学业还相差许多,但,她坚信复学是必走之路。就这样,我通过收音机补完自学广播的课程,克服病体的重重困难,拄着双拐,以同等学力考入母校高中,踏出自强的第一步。

母亲很久以后告诉我,父亲在世时,他们曾不止一次讨论过我的病,我的将来。父亲对我爱至深切,他的爱如同一只大鸟,想要把我保护在他宽大的羽翼下。他不愿意让任何艰难困苦落到我的身上,让我去承受。他对母亲说,他会养活我一辈子。……我知道,父亲是个性情中人,他还没有从我活蹦乱跳的情景中解脱,他一直沉浸在对我突然病残的悲伤之中,这从我后来读到他的日记信件得以证实。而母亲,她与父亲的想法迥然不同,她正视我的病残,认为一定要让我学会一技之长,以备将来能够自己养活自己。事实证明,母亲的想法是正确的。因为,人生无常,连父亲自己也没能料到,他这么早就撒手人寰,留下母亲带着我们独自应对一切。

我沿着母亲坚持的路一步步向前走去,与此同时,母亲的独立意识在我脑中逐渐潜移默化,从此影响我的一生。

很快就经历了三年自然灾害,外婆拿酱油泡胡萝卜给我们当菜,饭,总是不够吃。那年寒假哥哥回沪,我们全家一同上照相馆拍了张照。照片上的我们,个个浮肿,尤其是我,肿得更加厉害。但我们在一起很快乐,彼此和睦,互相关爱。记得哥哥回校时,母亲给了他一小罐好不容易弄到的沙丁鱼罐头,哥哥推辞了几次,无奈还是带上了。然等他走后,母亲回头一看,小小的罐头仍然留在桌上。母亲心里一定倍感温暖。

十年浩劫之中,母亲与许多人一样,遭遇不堪磨难。身为中层干部的她,不仅要接受本单位的批斗挂牌,还不时被召去陪斗父亲的文坛老友。而最令母亲痛彻心肺的是,我的小姨,因不堪凌辱,跳入黄浦江自尽。母亲眼睁睁看着小姨被江水泡得肿胀的身体,看着她额头上大大的青紫伤痕,看着她的遗体被粗暴运走,满腔悲痛不能宣泄。因为她还要面对年迈的老母及小姨留下的一双年幼的儿女。(我的小姨夫早在运动初期就不明不白离世。)而这之前,小姨每天下班就直奔我家,向母亲哭诉她白天在学校(小姨是一所中学的教导主任)受到的凌辱。母亲虽然日子也不好过,但她对小姨总是百般劝慰。只有那一天,母亲自己被逼写检查,一个疏忽未与小姨多谈;也就是那一天,发生了痛彻心肺的惨剧。

还有母亲的中学同窗好友萧珊,她俩从天真的少女时代就结下深深的友情:一同组织学生会的活动,一同去请来名作家巴金李健吾到校作报告,一同志愿去当伤兵员的护理……。以往蒲石路的外婆家,萧珊银铃般的笑声总是串串不断。昔日霞飞路的马路上,亦常能见到两个年轻的女孩,一个身着旗袍(母亲)一个身着短裙(萧珊),她们手牵着手大声谈笑穿行。一次她俩被酒醉的外国水兵追赶,萧珊把母亲带到巴金所在的文化生活出版社躲避,就这样母亲认识了巴金,此后,热心的萧珊又把母亲介绍给巴金的好友我的父亲。之后,他们四人一同离开孤岛上海,胜利后又回沪重逢。在漫长的人生路上,她们从未中断友谊。几乎每天,萧珊都会在我家出现;几乎每个周日,她都会与母亲一起坐在卧房的那张长沙发上,知心话儿不断,仿佛彼此又回到中学年代。父亲去世的公祭会上,萧珊站在灵前家属的位置上,向前来吊唁的人鞠躬回礼,让母亲可以在父亲身边多陪伴片刻;母亲生病吐血又是萧珊忙里忙外把她送进医院,……长长的友谊如同长长的流水,绵延不绝。母亲不是广结朋友的类型,萧珊可以说是她唯一的挚友。然这场疯狂的浩劫切断了她们的来往,纵使友谊早已在她们心中生根。母亲只能远远望着好友独自背负黑老K臭婆娘的恶名,望着好友惨遭皮鞭毒打,望着好友在街上扫地被路人吐唾沫,直至得知萧珊便血罹患癌症。……母亲内心的痛终于在她们最后一次见面时得到爆发。那个春天阴暗的夜晚,当萧珊听见母亲的声音,从病床上奔到门厅,她们紧紧搂抱在一起撕心裂肺痛哭,这时,母亲的心一定鲜血淋漓。我站在一边看着这番情景,心中也是痛楚难当。永远也忘不了1972年的这一个夜晚,发生在上海武康路113号门厅中的这一幕。当她们终于平静下来,母亲环顾四周,哽咽地问道:“李先生呢?”萧珊答说:“怕影响你们,他避开了。”母亲立即连说:“快请他出来!快请他出来!”于是,巴金缓缓从厨房侧门走出,四周的空气仿佛凝固了一般。

萧珊终于没有等到乌云驱散的一天,母亲终于失去了她一生中唯一的好友。

母亲退休很晚,她一直在工作,奋力工作。我想,她是以工作来寻求自己生命的意义。

母亲去世后,我整理她的抽屉,发现零散的纸张,上面有她的片言只语,字迹歪歪扭扭,看出是前年(2009年)写的,那时她已手抖不太会写字。2009年是父亲去世50周年诞辰100周年纪念,上海作协为父亲印了精美的书,鲁迅纪念馆为父亲开了隆重的纪念会。那些日子,我忙着跑出版社,跑作协,联系有关事宜。每次外出前,我都要附在她耳旁大声说:“我去为爸爸做事,你在家一定好好的,千万不要摔跤!”那时母亲已经行动迟缓,一不小心就会摔跤。她不仅耳朵有点失聪,而且开始老年痴呆症状。说也奇怪,那几次,每当我办好事匆匆赶回,母亲总是安静地坐在那里等着。我心里庆幸,在她迟缓的脑中,听懂了我对她说的话:“我去为爸爸做事!”

我看她写的那些断断续续的文字:“感谢领导对靳以的关怀。……南南对爸爸感情深,她买了许多照相本,把她爸爸的照片重新弄过,……她整理了许多爸爸的文章,她很辛苦……”

原来我做的一切母亲都看在眼里!我坐在电脑前,她坐在圆桌旁,她看着我忙碌。有时,我会把她的轮椅推过来,让她看我为父亲做的PPS,当她看见自己与父亲一起年轻时的照片,她高兴地笑着,指着照片对我说:“这就是我呀!”

母亲爱照相,留下许多相册。纸片上她那歪歪扭扭的字,特别提到照片之事,令我十分内疚。今天回想,如若当时,我也坐在圆桌旁,买许多新的相册,摊在桌上,为她整理照片,她会怎样高兴啊!但一切再不可能重来。

沪江大学别墅旧照。该别墅已经成为今日上海理工大学国际文化交流园的一部分

这些天,我在为母亲做PPS,母亲在墙上微笑地看我。我挑选照片,把照片扫描,再一张张放进电脑。这工作很难,因为四周俱寂,再也听不到母亲的回应,只有长长的忆念,哽塞我的心头,令我不时中断我的制作。

昨天晚上,我接到一个陌生来电,是北京的长途。我听了好一会才明白对方是父亲的学生严琬宜的女儿,因为我知道琬宜阿姨早几年就走了,她与父亲的另一位学生谭家昆是好朋友,她们与母亲也是同一时期在重庆复旦的同学。解放初期,她们都在北京《大公报》任职,与父亲往来十分密切。琬宜阿姨的女儿在电话里口口声声问我:“陶阿姨可好?”并告知是苑茵让她来电问候。又听一个陌生名字,我一时脑海空白,倏忽想起母亲的小书架中那本苑茵阿姨(即叶君健夫人)的《往事重温》,母亲曾如何欣喜地捧读,还逢人便说:“这是我同学写的。”更想起2002年那个春夏之日,在北京北海的五龙亭,满头白发然高大神气的苑茵阿姨,与母亲亲热的拥抱,两人还凑在耳边,互说悄悄话,俨然又回到少女时代。那些如此自然的照片,居然被我的堂弟都一一拍了下来。难忘的战乱,难忘的离家,难忘的求学,又有多少故事,在母亲这一代人心中回旋!

那个老鼠咬断蚊帐勾绳的事,被母亲讲述得惟妙惟肖。母亲说,那是刚到重庆复旦不久的事,学校的女生宿舍好像是在一座寺庙里。一天,母亲辗转反侧入梦不久,就被重物紧压身上吓得大叫,以为有坏人入屋,一看竟然是蚊帐掉下压在身上,原来是内地肆虐的老鼠,把蚊帐的勾绳咬断了。“还有老鼠把邻居孩子的鼻子咬掉的啊!”母亲又补了一句。

当然,开心的事也不少,尤其是“马家的椒盐排骨”。马家,就是马宗融教授的家。她和苑茵都选了马教授的课,后者更是父亲的好友。母亲与父亲一起经常出入马家。马宗融虽是回族,但猪肉不忌,每当发了薪水,便买来许多排骨,让马太太做上许多椒盐排骨,让朋友学生分享。刚炸好的排骨放在大大的铁丝匾筐里,如小山般高,足见主人的豪爽侠义。

那时的学生与教授情同家人,许多心里话,都会跑去诉说。而苑茵阿姨与叶君健先生的媒,也是马教授牵的。他们的故事,母亲也曾说给我们听。

学生之于父亲,亦是如此。母亲曾不止一次感叹地对我说,你父亲的学生对他真是好。我问,怎么好呀,答曰,如果来访,只要见你父亲在伏案写作,绝对不会上前打扰。“他们轻轻地坐在一边,直到你爸爸放下笔,才去招呼。”母亲尤其提到谭家昆严琬宜的名字。

后来便是重庆大轰炸,轰炸又扩展到黄桷树镇的复旦大学。母亲遭遇了黄桷树镇的第一次大轰炸,那天恰逢我哥哥满月,母亲随着父亲穿过王家花园躲避,一刹间经历了生离死别。复旦教务长孙寒冰,也是父亲的师长与朋友,在前一刻还与父亲对话,后一刻即远离尘世。那天母亲为了庆贺哥哥满月,一早煮好一只鸭子,刚刚放到桌上就听警报拉响,待到母亲回到家中,桌上的鸭子早已蒙上厚厚黑土。

……

哦,母亲的生命历程,犹如长长的流水,一路流淌过来,整整92年,丰富多彩而充实。

她最后的几个月,忽然一反几十年说惯的上海话,说起国语来,还会天天呼唤儿时身边的家人。我想,在她模糊的意识中,一定回到过去,回到与父亲一起生活的时光(因为父亲不会说上海话,那时家里的语言是普通话),回到她的童年往昔。

我为母亲庆幸,因为母亲的幸福。她面带微笑安详地躺在自己的床上,任魂魄驰骋远方,不带一丝一毫遗憾。她从自己的家出发,飞向另一个世界:飞向父亲,飞向她始终牵挂的小妹,飞向她一生的挚友萧珊,飞向她的许许多多亲人和朋友!

作者介绍

章洁思,著名作家、编辑家,教授章靳以之女。其母陶肃琼系华东建筑设计研究总院原计划室主任,陶肃琼与巴金夫人萧珊是闺中密友。

本文载自《香港文学》2012年5月号、又载《散文海外版》2013年第一期

刊登于《A+》杂志2014年总第16期

微信编辑 / 《A+》杂志 张应静

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

6

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区