- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

TOP创新区研究院 · 2021-01-25 09:28:45

施道红:

施道红先生为FTA合伙人,中国区执行董事。FTA为中德合资,自2003年进入中国以来一直专注办公和产业创新区的设计。

施道红先生:同济大学建筑学硕士毕业,“中欧链接”设计成员。作为资深的产业创新区设计专家,施道红先生主持了近800多个产业园区的设计;施道红先生创新性地在实践中提出了“GREAT”产业创新区的模型,对于“如何用环境激发创新”具有丰富的经验。施道红曾为同济大学《生态文明与可持续城镇化发展领袖班》的客座教授,清华力合培训讲师。

以下是施道红先生的分享内容:

各位好,我是FTA的施道红,很高兴又来到深圳,深圳是全球的创新高地,我们也很有幸在深圳落地几个项目,为深圳未来的发展添砖加瓦。

FTA从2003年来一直专注于办公与产业地产的一体化设计,从从策划定位到城市设计、建筑设计、室内等一体化设计。FTA三个字母代表的是,用技术(Technology)与艺术(Art)设计未来(Future),这也是我们一直所追求的。

数据显示,国家经开区与高新区总占地不到0.1%的国土面积,但却产出了全中国22%的GDP,30%的R&D,2019年的数据显示,单单是169个国家级高新区,产出的GDP占全国的12.3%、税收占全国的11.8%。

可见,产业园区对在中国经济发展上的贡献不可小觑,而且已成为国家整体经济重要战略支撑和新的增长点。

但另一方面,数据显示,园区整体空置率高达30% --- 即使在商务发达的上海,其商务园区的空置率也超过10%,部分园区空置率超过20%。

特别在今天疫情的大背景下,最新的数据表明,深圳已经到接近于30%的办公空置率,北京19.4,上海22%。

在供方过剩的环境中,你的园区要如何跑赢空置率?

FTA通过其在产业地产领域的长期经验,

给出的答案是——

回归本源,回归产品

产品力不是一切,没有产品力就会失去一切。

那如何提升产品力呢?

未来的市场需要什么样的产品?

我们看到了一个确定的趋势 —

产业园区正在向着产业创新社区发展。

产业创新社区注重在结果 - 创新。

创新的重要性不言而喻。

改革开放以来,中国凭借巨大的人口红利成为“世界工厂”,但现在原有发展动力渐趋衰竭,以创新性知识为主导、创意产业为龙头的新经济应运而生,也将引领中国经济发展走上一个新台阶。

一个数据是:从08年世界经济危机以来,世界范围内对复杂产品的需求翻了三倍。这些复杂产品所涉及的学科、工种、专业技术跨度相当大。而在复杂产品上的生产及创新能力在相当程度上决定了一个国家的核心竞争力与发展潜力。

一个直观的例子是:飞机是复杂产品,衬衫是简单产品;所以8亿件衬衫才只能换1架飞机。

(复杂产品↑)

总而言之,任何一个国家的经济比以往任何时候都更依赖于先进的创新产业集群,他们代表了国家的核心竞争力,是国家强大的的经济支柱,推动更多的就业与经济发展,也是能让一个国家在国际竞争中抢占制高点的砝码。

产业创新社区的营造方式重在构建“社区”

我们需要思考的是:

什么样的地方会诞生源源不断的创新呢?

我们来看看世界创新一哥—硅谷。

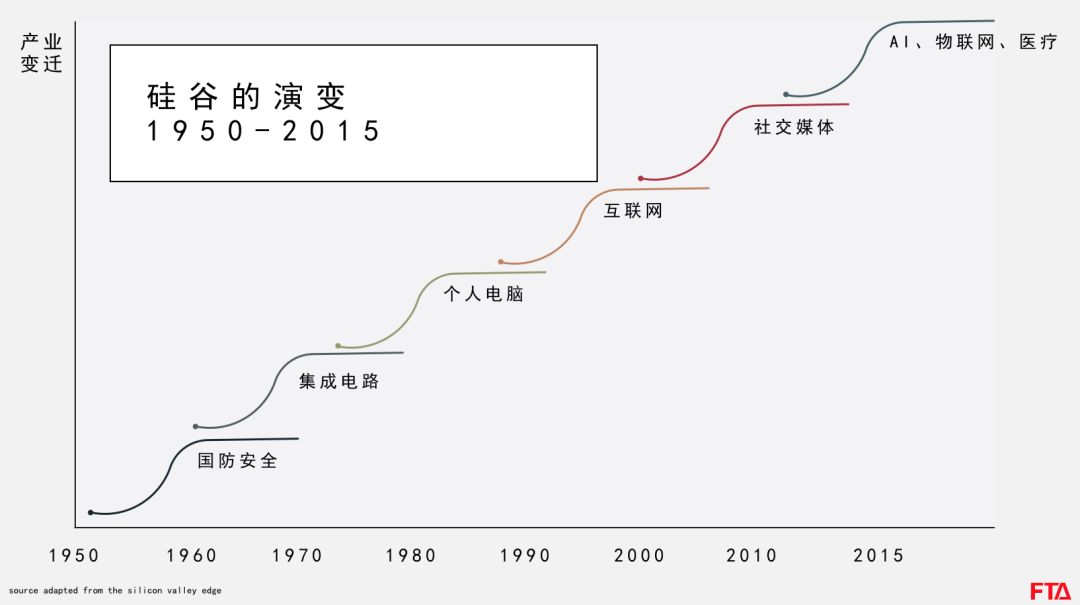

20世纪60年代末,硅谷的主导产业是半导体,70年代,软件业兴起了,硅谷成为全球的IT中心;80年代是个人电脑;90年代是互联网,90年代末互联网泡沫被戳破后,大家都说硅谷要完蛋了;但唱衰硅谷的人马上就被打脸了 — 社交网络开始登场,到现在,物联网、人工智能、生物医药等等正准备接力。

全球市值最高的五家公司,三家的总部在硅谷。其他两家重仓硅谷。

为什么硅谷能持续引领全球的创新浪潮呢?

从FTA的视角来看,答案蕴含在“网络与文化”中。

最开始的“创新种子”,遇上合适的时机与土壤,会慢慢演化成创新网络与文化,进而变成一个区域的生活方式,强化本身“创新社区”的标签,这种“调调”会进一步催发更多的创新活动,形成正向反馈。

构建社区的方式很多。

1) 连接,营造活力社区

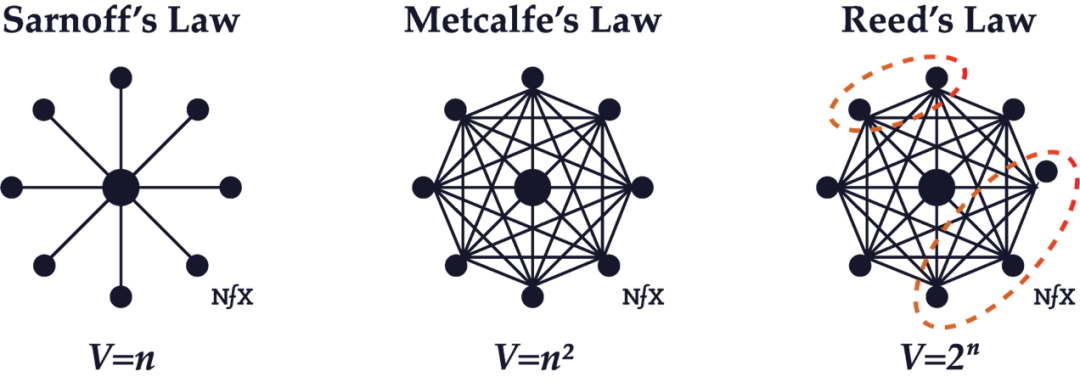

在《失控》这本书里,凯文·凯利说:

单个进化体的价值,由他和这个系统连接的数量与质量来决定。

MIT的研究表明:“全球80%创新源自非正式连接”。

更进一步地理解连接,我们可以看下面这个三个图形

最左边的是萨洛夫(Sarnoff)定律,60年代萨诺夫经营着广播产业,用户越多,电台的价值就越大,因此他认为网络的价值取决于网络的节点;到90年代的时候,以太网的发明人梅特卡夫(Metcalfe)认为,网络的价值与用户数的平方成正比,比如网络上联网的计算机越多,每台电脑的价值就越大。

进入到21世纪,设计了UDP的美国计算机科学家Reed断言:大型网络、尤其是社交网络的功效会随着网络规模呈指数级增加。

网络的价值随着科技的更迭越来越大,其网络节点之间连接的意义也越来越大。

所以,FTA在设计中考虑的是:如何创造人与人更多连接的场景?

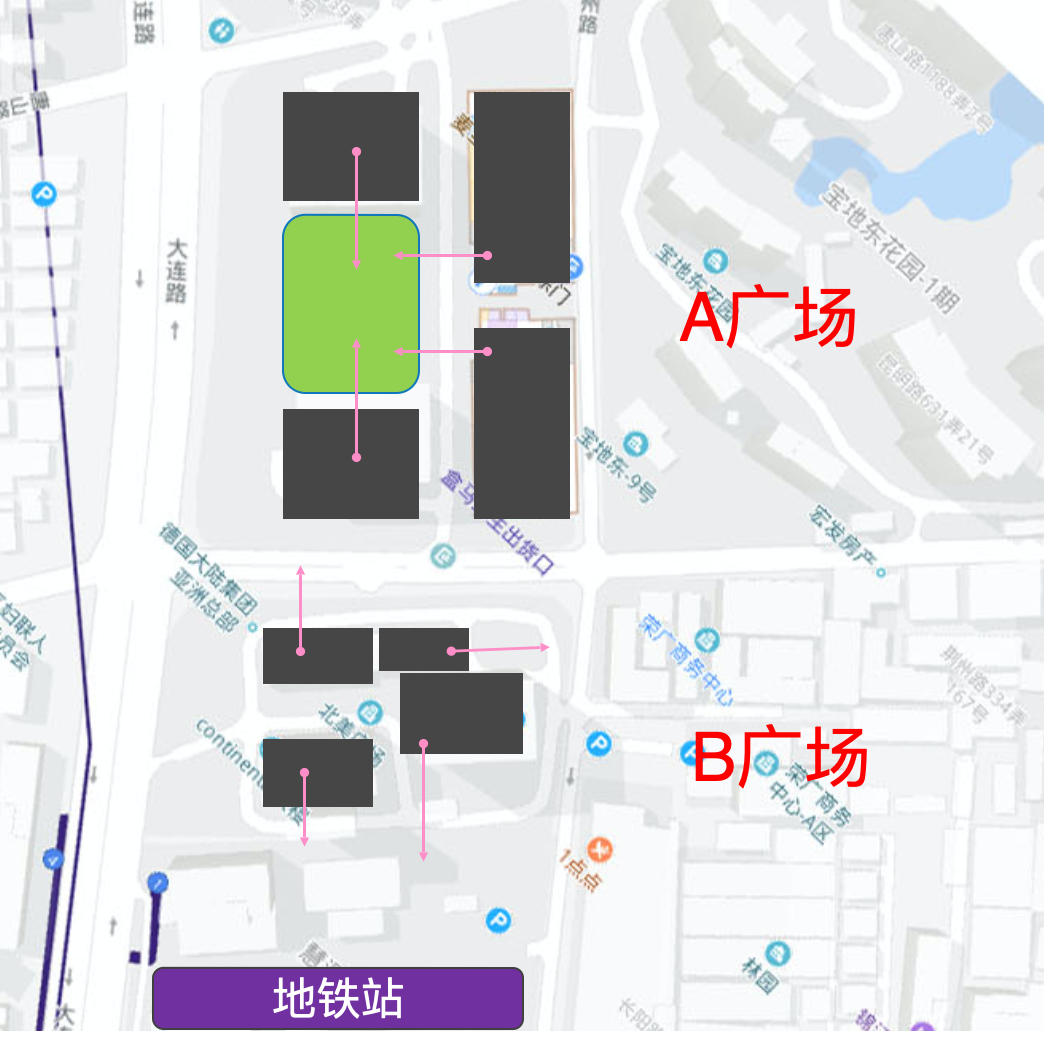

一个成功的例子是我们FTA入驻的宝地广场。

宝地广场(A广场)离地铁线有一街之隔,在地铁上盖的有另一个办公社区(B广场)。

大家猜猜看,哪一个的租金更高?

一般来说,地段更好更便捷的租金自然更高。但此处宝地广场却在逆袭 — 宝地广场的租金比更好地段的竞争对手还高出近15%。别小看这15%,以90%的入驻率算,一年增加的收入就多出近5000万。

那,高一块钱背后的逻辑是什么?

宝地广场更有 社区感 。

首先,社区是有中心的。

你去欧洲不少小镇,你必然会发现她有一个广场,或者一个教堂,广场/教堂是其标配,对建立文化非常有意义的,小镇居民在这里聚会,分享新鲜事儿,大家都可以看得见彼此,举办什么活动,人人也都可以参与。

宝地广场在运营上颇花了心思通过各种主题运营来创造园区活力点,例如--

这里的广场上每年都会有足球赛会,天气好的时候,在大草坪上会有草地音乐会,围绕广场与草坪有非常多可以坐的椅子,让人们可以休憩放松。

广场上的音乐会 ↑

广场上的足球赛↑

第二,FTA 通过增加商业外摆设计与集装箱设计,一方面增加了商业面积,另一方面也创造了更合适人行尺度的活力空间,让场景更有温度。

特别值得一提的是,FTA与宝地一起打造网红洗手间,制造话题,并提升了物业体验。男女卫生间的改造并不是很大的工程,但通过这种很小的小手笔,让我们在这里面工作的人园区的感觉得不一样——这是一种被关注、被尊重的感觉,就像“霍桑效应”说的一样,当人们意识到自己在被关注,他们的工作就会更有效率。所以我觉得这个是非常有意义的。

网红洗手间的改造前后对比↑

网红洗手间实景图↑

2)用产业磁极构筑产业生态系统

早些的园区,大家更多关注的是面积,今天看来一个产业社区最不值钱的,就是“面积”,真正有价值的,是面积之外的“体验”。

其实园区的载体是很次要的部分,关键是在里面像打造一些像磁铁一样让企业不可抗拒的力量,进而汇集到这里,或者是让人喜欢这里,

我们把这叫 磁极。

每一个产业生态的生成很不一样,每一个产业需要的磁极也很不一样,同时需要的空间也很不一样。

我们就一个案例来说明:

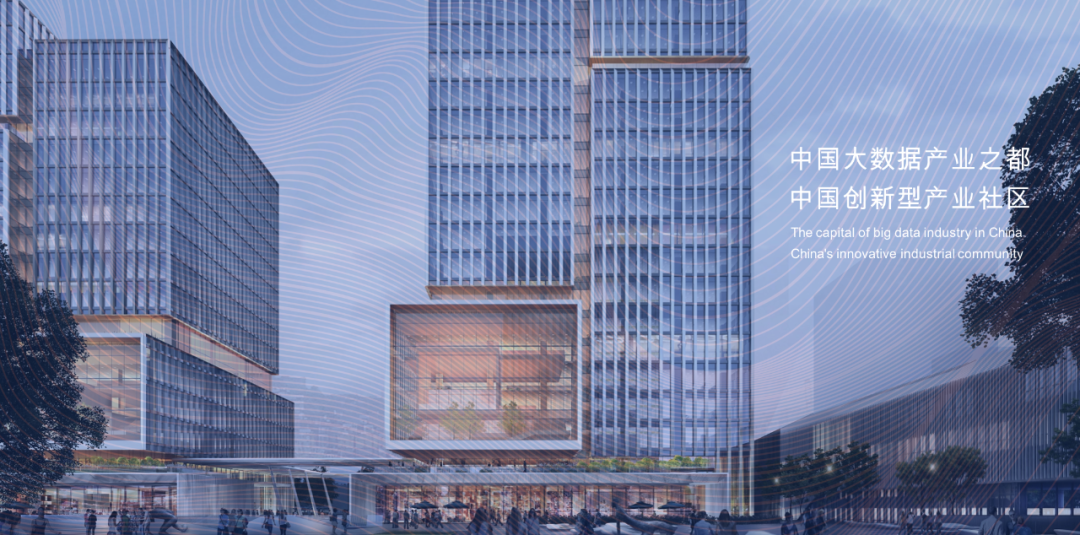

市北高新的静安国际科创社区。

2015年,上海提出建设“科创中心”,现在已经形成科创中心基本框架体系,最终目标是全面建成具有全球影响力的科技创新中心。可以毫不夸张地说,未来上海将有一大批产业园区转变为创新社区,而市北高新·静安国际科创社区,就是上海科创社区的样板之一!

“如果你在金融行业,

你就去陆家嘴;

如果你在大数据行业,

你就来市北”

只有贴近人才与公司,才能知道他们真正的诉求并且有的放矢地去满足它,进而才能真正地让他们在市北这里有归属感。

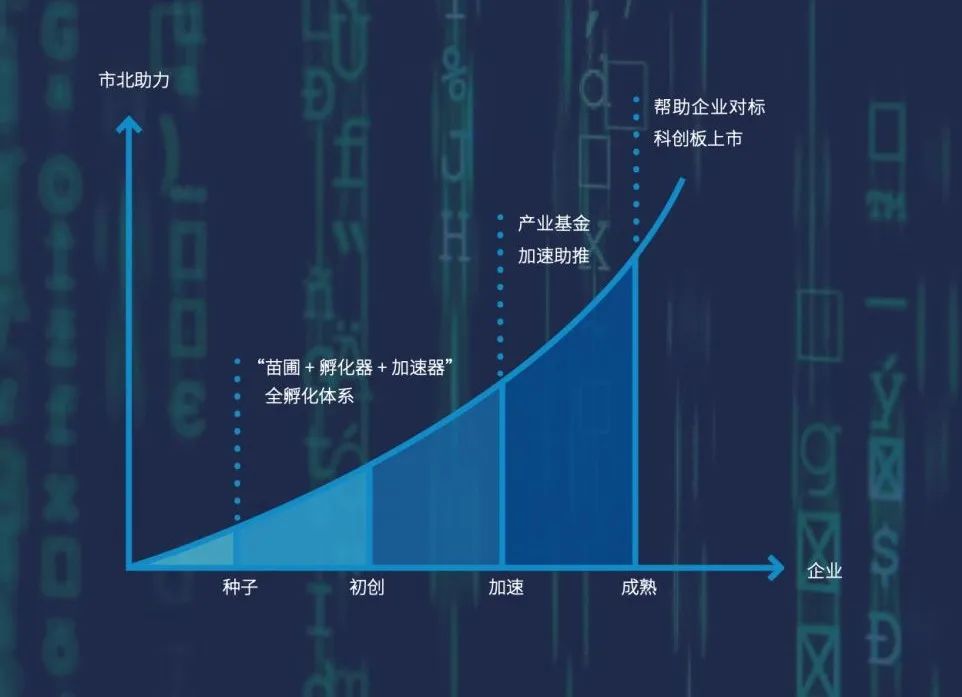

在对企业、对行业的深度了解的基础上,市北提出 了*五位一体*的的大数据产业生态模型:包括交易机构、创新基地,研发中心、产业基金、发展联盟。

拿产业基金来说, 市北高新发起了大数据产业基金 ,规模为10亿元人民币,分两期募集,主要投资于大数据与人工智能领域的优质项目,发掘和培育细分领域龙头企业,帮助企业对标科创板上市条件。

同时,通过资本的力量吸引国内外领军企业,打造一个具备强大协同效应的大数据与人工智能产业生态链和全球化的产业创新生态圈;通过资金加持,联同长三角大数据各个重点区域,打造长三角城市群千亿级大数据产业高地,成为长三角一体化国家战略的重要创新力量。

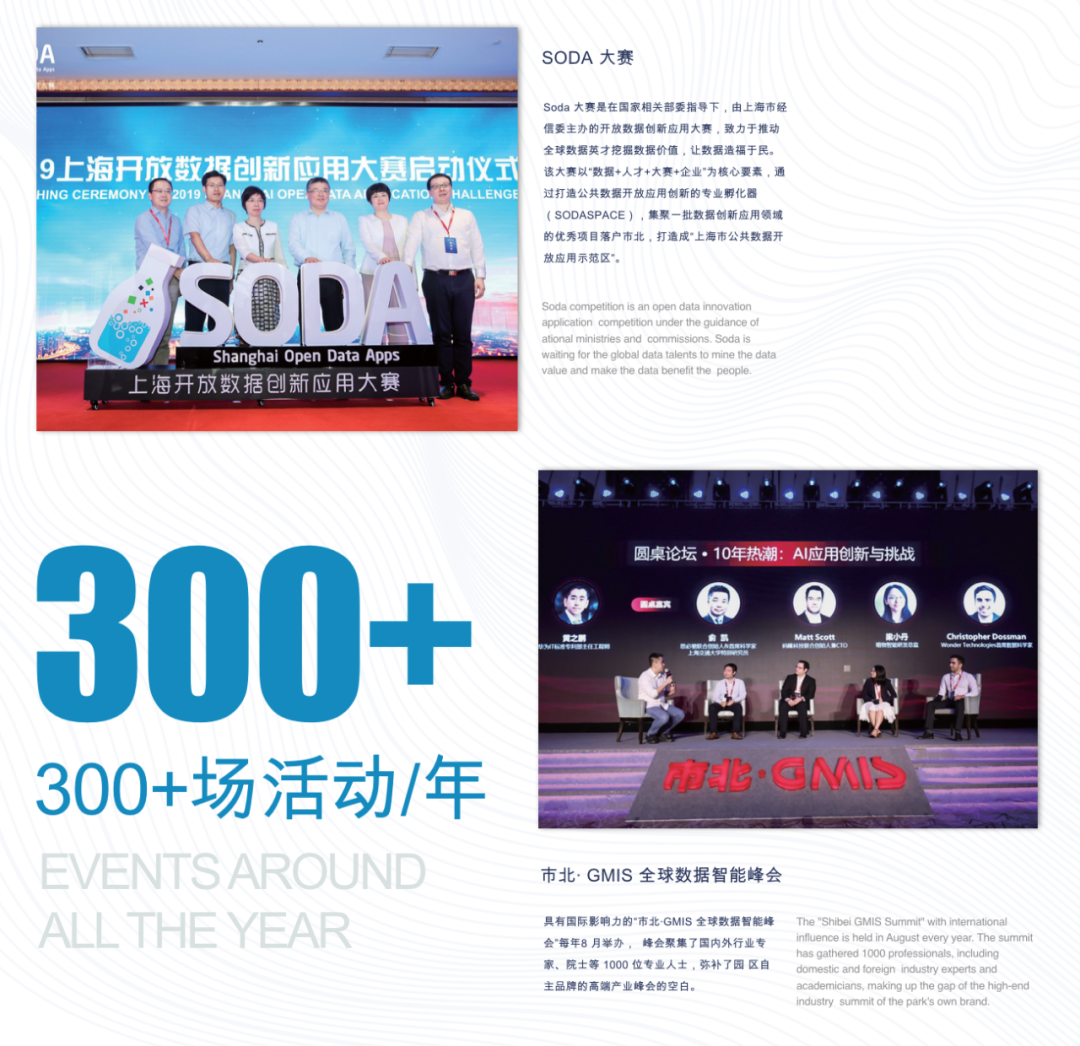

再比如 发展联盟 ,2019年7月,市北高新举办了首届GMIS峰会;8月,第二届世界人工智能大会圆满落幕;9月,静安国际大数据论坛如期而至——世界级的顶级行业论坛,让园区内的企业得以与行业内最优秀的大脑相互对话。

每年这样的活动场数超过300场,高品质的活动不仅为市北提供了区域内人才公司交流及展示的平台;并树立起在大数据、人工智能领域的品牌势能,对相关人才及产业产生不可小觑的磁石效应。

3)更新,持续创造美好工作及生活

人口结构的压力慢慢地浮现出来,未来,哪个城市能吸引住人,并把人留住,哪个城市就将在竞争中占得先机。

反观今天的那些最成功的城市,其本质就做对了一件事情:

持续不断地吸引人才。

那人希望待在什么样的环境中呢?

我们进入到“感性”时代,FTA最近几年一直在提 “温度” 这个词,温度是一种能温暖人心的东西,它是连接:

人与人的连接、情感的连接、人文的连接。

举两个我们做过的案例:

一个是建筑的更新改造 — 宝钢大厦。

上海宝钢大厦这个项目的地段很好, 位于小陆家嘴东扩重要板块。 为了适应当下的审美及产品偏好, 我们在更新设计中采用了更为现代的色彩及材料板,让建筑穿上一层铜色金属羽衣,金属诠释宝钢的新活力,重塑商务美学,用从过去沉重的钢到如今轻盈灵动的“钢 ” ,从保守蜕变到开放,暗喻宝钢强劲的创新力。

同时,叠加办公、共享、商业的复合业态,营造更具创造性、互动性与开放性的垂直社区,吸引人与公司入驻,提升建筑的核心价值与未来的运营价值。

吸引人、留住人不仅仅是一栋建筑的目标,更是一个区域,一个城市的梦想。

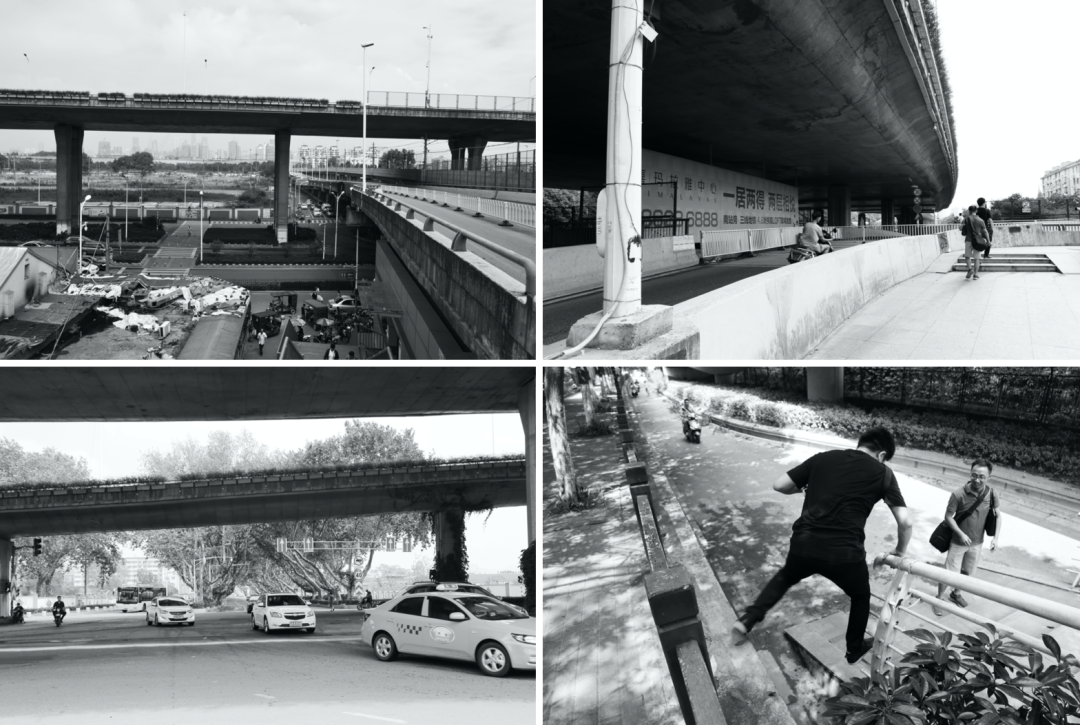

说到“中华门”这个地名,大家可能都觉得它是十里繁华之地,但它的真容长这样 ↓

图上的高架桥就是南京秦淮区与雨花台区的分界

这里有三个高架,一条铁路,还有多重阻隔,同时又因为复杂的权属和交通问题无法解决,造成城市的割裂,让城市的发展受到制约。

更要命的是,中华门与雨花石两个蜚声世界的文化景点,虽然相距只有850米,但却难以通达,你在这儿甚至看不到任何景点,成了一大遗憾。

同样,没有密度,没有混合,没有产业集聚,最终,没有人在这里停留。

慢慢地,这里也成了城市核心区中的一块“不毛之地”。

对于这个项目,我们的关键词是“连接”。

同时为了缝合城市的断裂,我们在铁路场站上重建了立体花园,创造了一个能感知城市天际线的“城市阳台”

在狭长的基地中,我们力图将产业生态集群导入,并在基地内部创造具有文化氛围的街巷空间,并保留围合感的街区关系;将各种类型的公园穿插其中,满足市民、员工及游客的需求,并创造能激发人们相互连接相互交流的情景

不仅如此,我们从雨花台公园向城市延续一直到中华门的景观大道,直接打通了两个景点之间的步行线路,创造了一个类似柏林菩提树下大道的城市景观,用连通性激活这个被边缘化的地块。

德云社已早早地入驻老城南,高晓松的“晓书馆”也选择在了城南片区,我们相信,城南片区独特的文化氛围,将会重新激活这个独特的片区。今年的三月份,宁芜铁路确定开始搬迁,这个区域将重回城市的怀抱,开始焕发新的生命力,我们期待着这里会变成南京城市上一个美丽的珍珠。

最后,我想跟大家分享的是——

城市是一个全方位的系统,它有它自己生长的逻辑,我们作为规划师、建筑设计师,需要考虑的是:

如何更好地去彰显这个地方的魅力,如何更好地去为人们提供更有美感更有品质的生活,设计如何更好地去反映我们这个时代的审美与精神……

所以, 我们一直不厌其烦地强调: 面对每一个项目, 我们都需要:

还原城市温度,这也是我们做为建筑设计师 ,能献给城市最好的礼物。

-THANKS FOR READING-

免责声明:我们尊重原创,也注重分享。

部分图片影像版权归原作者所有

如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

16

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区