- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

APLUSmagazine · 2020-12-11 09:27:14

记者:“一岛双口岸,一地三通关”这句话,概括了港珠澳大桥人工岛口岸项目的功能布置,也充分说明了口岸规划设计的复杂度。这种前所未有的全新口岸模式,是如何分解为设计需求,并最终形成规划设计方案的呢?

郭建祥:首先,港珠澳大桥人工岛口岸作为港珠澳大桥的重要配套项目,沟通衔接粤港澳三地,而三地的交通规范、通关模式乃至建造管理体系都不尽相同。为了达到省时高效的目的,口岸采取国内首创的“粤港澳”三地通关模式,珠海与澳门口岸采取“一地两检”的背靠背联检模式。这种“一地三通关”模式在国内是第一次实施,在国际上也是一种相当创新的做法。其次,综合考量各方需求和远期发展,口岸采取了海上人工填岛的建造模式,这一选择使得口岸的场地和建筑条件大大区别于以往的陆地口岸或交通枢纽建筑,客观上形成了非常苛刻的用地和交通条件——我们称之为“孤岛效应”。因为港珠澳大桥人工岛口岸项目本身的种种特殊性,设计团队和业主、施工方积极沟通、激荡智慧、勇于创新,在设计和建造过程中实践了许多的“第一次”。

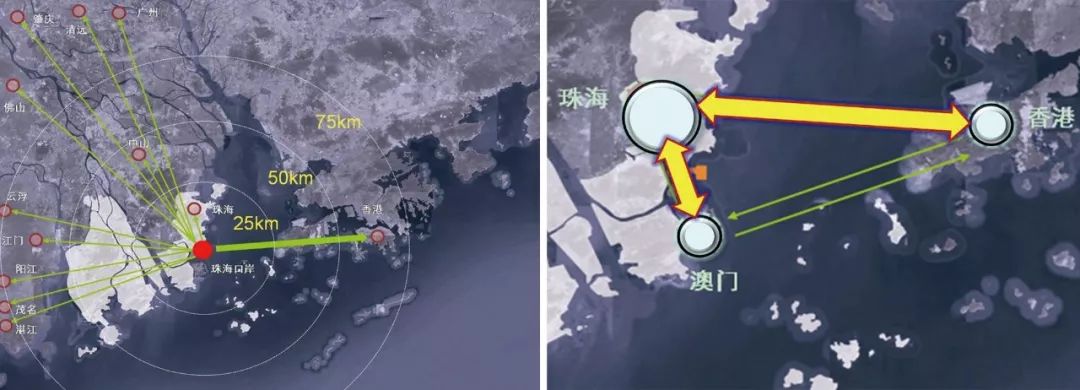

港珠澳大桥人工岛口岸区位示意图

港珠澳大桥人工岛口岸实景图 摄影:邵峰

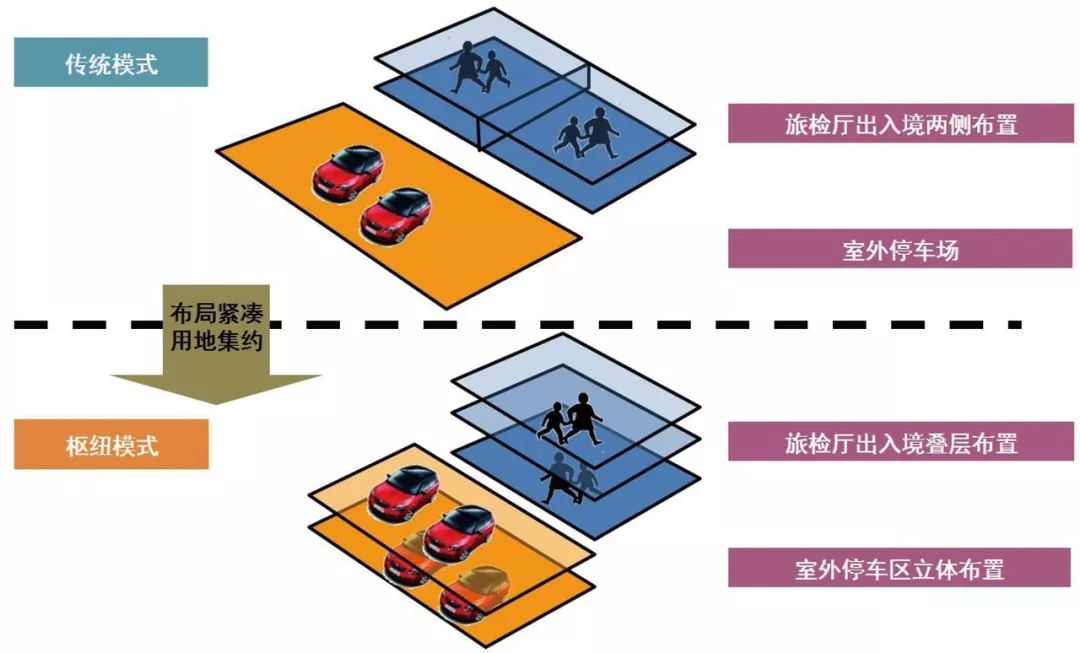

在整体规划中,设计团队牢牢把握“高效整合”原则,采用 “立体布局 、枢纽集散”的手法,达成了既有设计目标——用有限的用地解决最复杂的交通及开发功能。口岸的出境入境、交通中心换乘、道路集散都采取层叠式的立体组织设计,让岛上的土地资源得到最大程度的集约使用,也为后期口岸的综合开发及商业运营创造了良好条件。

枢纽口岸改变传统摊大饼模式,通过层叠式的立体组织形式使得功能更加集约 资料

记者:您曾说过,功能合宜、赏心悦目的建筑设计,是旅客对交通建筑感受的重要一环。港珠澳大桥人工岛口岸项目的设计方案是如何落实这一点的?

郭建祥:对于交通建筑,功能是最本质的部分,必须首先处理好建筑的功能流线,再考虑建筑设计。2012年底,华建集团华东总院原创中标港珠澳大桥珠海口岸建筑群,并在此后历经了16次重大调整和数百次反复打磨,终将造型设计和功能需求完美融合,以圆润柔和的曲面造型达成工程排水、结构、采光效果等各项建筑功能,巧妙诠释出港人工岛口岸“一地三通,如意牵手”的理念,最终以“珠联璧合”的文化意象赢得港珠澳三地民众的一致认同。

设计团队还创新性地将空港交通规划及旅客组织的手法引入旅检大楼,有效规避了高峰期车辆流和旅客流的对冲以及瓶颈矛盾,大大改善旅客的通关体验,缩短旅客的滞留时间,加快了口岸车辆的疏导。此外,通过空间设计、色彩设计、采光设计、装饰细部设计、绿化小品设计等多种手段改变传统旅检通关大厅拥堵、单调的旅客等候体验,取代以愉悦的空间感受和交通心理。

一地三通、如意牵手---港珠澳大桥珠海口岸方案效果图

港珠澳大桥珠海口岸建成实景 摄影:庄哲、杨凯杰

记者:港珠澳大桥人工岛口岸项目是国内第一个三地通关口岸,也是一个真正意义上以综合交通枢纽的交通理念和开发理念建设的新生代口岸。相对于以往您主导设计的其他交通综合枢纽, 人工岛口岸项目汲取了哪些优点,又有哪些创新和突破举措?

郭建祥:以往单一交通方式的内部换乘网络和不同交通方式的外部换乘网络之间发生叠加,促使交通建筑从散点式向网络化布局演进,综合交通枢纽由此应运而生。以我主持设计的几个交通枢纽为例,浦东机场T2航站楼结合了磁悬浮、轨道交通等多交通体系,具备了综合交通枢纽的一些要素和雏形;后来的虹桥枢纽整合了高铁和机场等复杂交通模式,是功能比较完备的大型综合交通枢纽;而港珠澳大桥人工岛口岸将交通枢纽的设计思路应用于口岸建筑,是综合交通枢纽设计拓展的一种新形式。但不管什么形式,旅客始发、终到是所有综合交通枢纽的基本功能,我们在设计中必须强调并突出旅客换乘过程中交通网络的各个重要环节。其中的关键概括起来有这么三点:节点、换乘和体验。

浦东T2航站楼(左) 虹桥综合交通枢纽(右)

枢纽的建设,除了提高交通运行效率,还能作为城市区域节点促进城市发展。港珠澳大桥人工岛口岸项目不仅整合了不同类型的交通建筑,还结合酒店、商业、办公和会展等商业空间,不仅为口岸带来运维收入,也将带动周边地区的综合开发,促进珠西地区乃至整个粤港澳大湾区一体化建设。

港珠澳大桥珠海口岸有效促进珠西地区乃至整个粤港澳大湾区一体化建设

换乘强调的是交通枢纽的设施共享、空间共融,满足主体设施的旅客快速集散的需求,最终形成一个协调统一的整体。港珠澳大桥珠海口岸的旅检大楼“用立体分层换空间”,构建了立体衔接、多层面、多通道的换乘系统,形成高效、安全、弹性的立体换乘格局,保障了口岸在极端高峰时段的适应性。

体验则是最大程度响应乘客需求,增加其便利和舒适度,手段包括控制步行、优化换乘、强化导向、把握尺度等等。我们将港珠澳大桥人工岛口岸的商业空间结合流线有序布置,交通流线外的商业空间则布置在流线的尽端,并赋予更多的趣味与浪漫。

交通中心 “金庭”(左)和“银庭”(右)商业空间图

从当初的虹桥枢纽,到今天的港珠澳大桥人工岛口岸,综合交通枢纽的设计不存在一个标准答案。我相信,在未来的枢纽设计中,还有更加精彩的篇章等着我们去挑战。

记者:在澳门口岸的设计和建造过程中,由于港澳地区和大陆地区建筑管理体制的不同,在操作层面和实施效果两方面有何不同?您觉得这对大陆地区正在试点的建筑师负责制有什么启发?

郭建祥:港珠澳大桥工程是在“一国两制”条件下,粤港澳三地首次合作共建的超大型基础设施项目。在澳门口岸项目中,华建集团华东总院发挥了多重角色和作用:首先,我们通过港珠澳大桥人工岛及珠海、澳门两个口岸的统一规划和设计,奠定了“一地三通,如意牵手”的项目整体格局;其次,我们对澳门口岸的建筑设计方案进行了调整和优化,使得总体方案更符合人工岛的场地要求;第三,在工程建设期间,我们承担了大部分澳门口岸的项目设计及管理工作,港澳通行的执行建筑师(Executive Architect,EA)管理工作,就是其中的重要组成部分,这使得港珠澳大桥澳门口岸项目成为我们与国际通行项目管理模式接轨的一个良好契机。

通过澳门口岸的项目建设实践,我们的设计队伍收获了与国际接轨的宝贵经验。在我看来主要包含这样几个层面:建筑师要熟悉执行建筑师模式下对图纸和设计管理的各项要求;执行建筑师的角色给予建筑师更大的权力,同时也肩负更重的责任,建筑师要拓宽自身的知识水平和思维模式,以便能承担执行建筑师角色的各项责任;建筑师要重视现场技术协调,以优化工程进度,确保工程质量。目前,我们正在有针对性地进行项目总结和梳理,将可借鉴的成功经验纳入到我院项目设计管理当中去。

港珠澳大桥人工岛口岸夜景 摄影:邵峰

港珠澳大桥人工岛口岸全景 摄影:邵峰

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

14

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区