- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑档案 · 2020-10-12 13:56:50

元素会归于表象,他强调的是法则。

任何事物背后都自有它的道理。

他是朱锫

首届个人展里,他分别用五个项目展示了他对场所、建筑、生活、设计、自然尺度分配比例的理解,其中包括:

景德镇御窑博物馆 保存了一种中国千年瓷都的厚重文化底蕴

杨丽萍表演艺术中心 绽放了一份柔美深处的自然力量和建筑思索之中的艺术交融

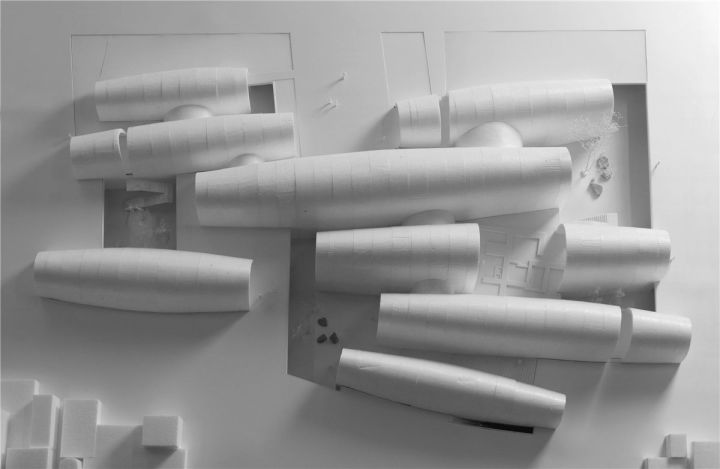

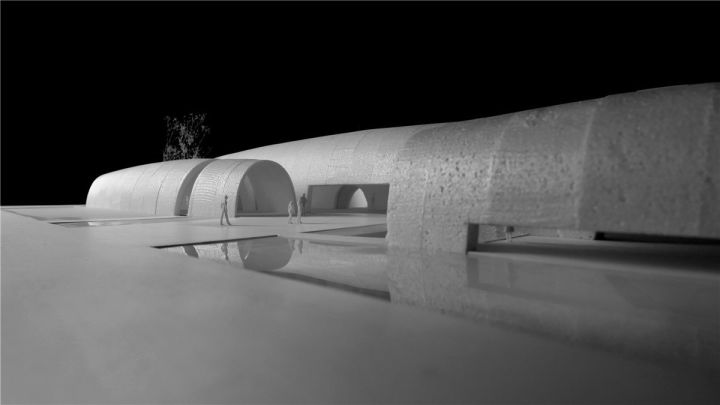

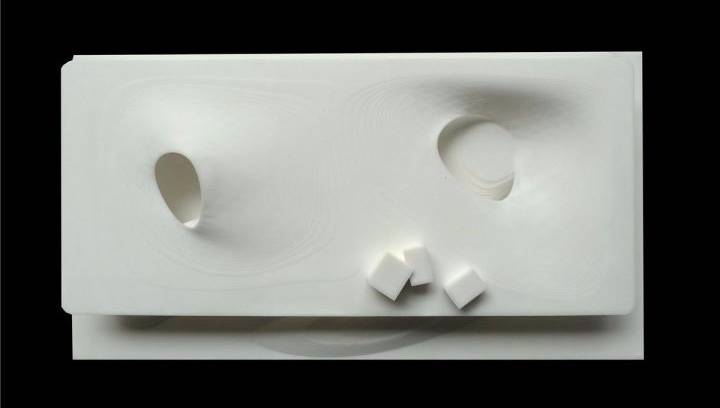

景德镇御窑博物馆模型

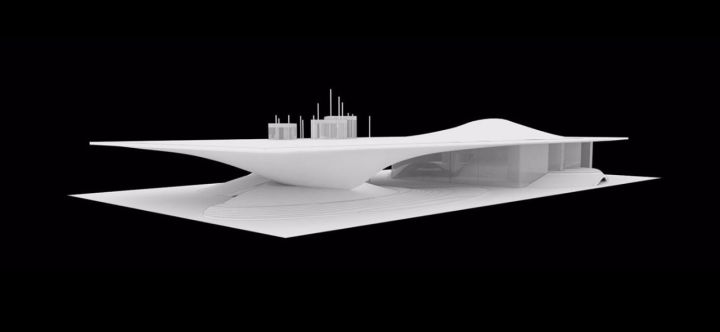

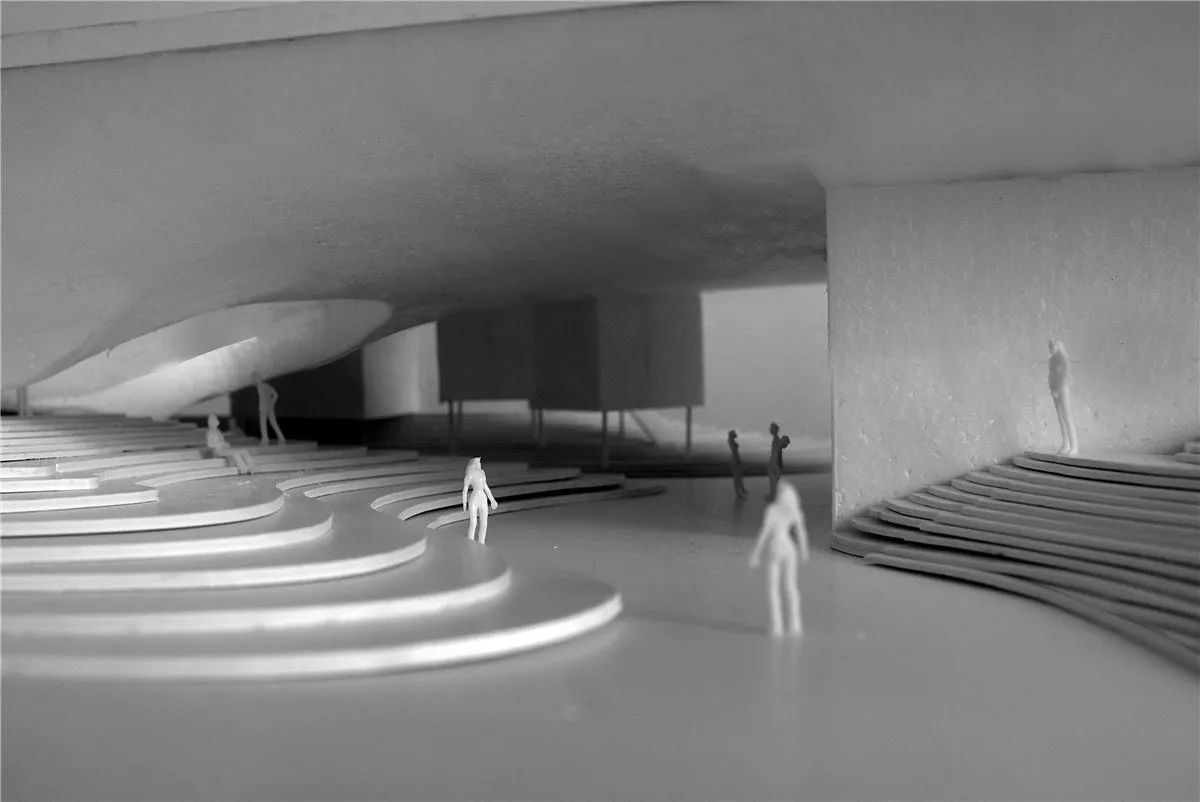

杨丽萍表演艺术中心模型

城市记忆的温度

之景德镇御窑博物馆

谈及景德镇御窑博物馆这个建筑,别人总是问朱锫,为什么用古瓷窑的原型作为建筑的形状?实际上这个建筑所有的努力都放在寻找景德镇当地的血缘同时还要创造新经验的尝试中。“人们在世界上任何一个地方都不会有这样的体验和经验”,这是朱锫要做的,这不仅仅是对这一个项目的态度,也是朱锫做所有事情的核心价值——不会把所有的东西都扔掉,但也不会全部保留,更多的去理解,更多的注入一份建筑的投入,更加的接近一个场所精神的本源。

“景德镇与北京不同,它的成长是因为当地有瓷土,所以有人移民到这里做陶瓷,这样就要建古窑来烧,所以就需要作坊,还要盖睡觉的房子。大家都有自己独立的作坊和院落,这样窑与窑之间的路就是他们的主河道,也就是今天的长江。窑成为了城市基本的本源。”

一种场所精神的诞生源于对这个城市细微之处的探寻。

回首过去

人们能在这里对过去的记忆心存温度

能让一种来自古老过去的声音在这里回想

这不仅仅是一个展示空间

更是人们寻找根源、传承美好的地方

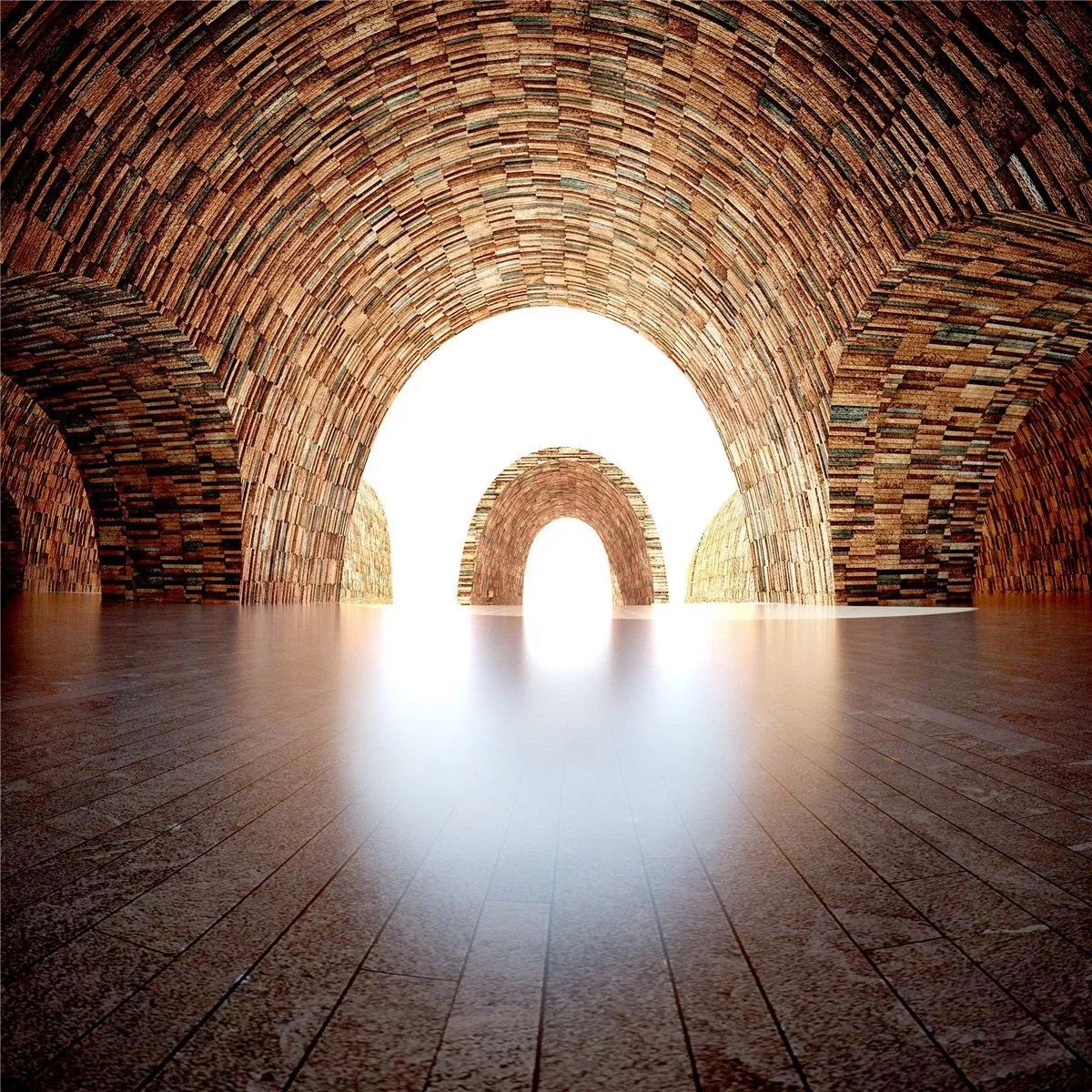

朱锫说:“之所以作窑的博物馆,是希望人们进入建筑之后,能感知人过去如何在窑里劳作的经验。(人——瓷——窑)有重要的血缘关系,一旦抓住了,建筑将不仅仅是建筑本身,更加是穿过时间之后对劳作精神和窑文化的一种再次思考和场所气息的全新营造。它不只是一个美术馆的价值,更是一个与时间对话的方式。过去在这个尺度里生存,游客行走于博物馆的声色之中,瓷器也出现在了原来的地方,这无外乎是一种神奇力量的感召,也是一次微妙的与过去的相遇。”

寻找景德镇建筑的原型,基于人对空间有记忆。

人们在某一个固定空间内活动、生活,空间格局已经注入他们的思想里。窑也可以不用砖砌,之所以人们对他情有独钟,是因为砖可以蓄热,其他的材料实现不了。今天的工业化磁窑是铁管做的,但是外面还是要包砖。

元素植入大脑与心灵深处,会牵涉到一个人的主观偏好,影响我们与世界的接触方式。景德镇御窑博物馆依据真实瓷窑原型打造地上、地下分层展览,上下分别两层,从地上门厅进出,逐渐进入博物馆内部,就好像一步步走进旧时瓷窑。在熟悉的场景中,探寻文化于不同时空奥秘的差异性,由此情景交融,时空在建筑里穿梭,过去与当下以建筑的方式连接。

自展厅入口进入向左,参观者倏地变为瓷窑劳作者,不同尺度不同大小的拱体展览像是真实存在的窑一样,开启参观者的切身体验之旅。入口右侧是充满现代气息的的书店、茶室、咖啡厅,人们一边享受着周到的服务,一边就来到了半户外的拱体下。在阳光与水波的映射下更加清晰地看清楚窑拱表面。触摸那略显粗糙的横纹表面,似乎又从现代回到了遥远而古老的过去。

御窑博物馆是景德镇文化的“一号工程”,彻底打开景德镇真实面貌、连接匠人精神与现代化城市生活的脐带。人们游走在嘈杂现代化生活之余,可以走进这座给人带来亲和感的建筑,去追寻不同时空的沉淀与美好。

大繁归简:在这里人们抛却城市的繁华,被生命最本真的淳朴智慧感动

苍山 洱海

大理杨丽萍表演艺术中心

杨丽萍表演艺术中心位于大理古城之外,没有可以参照的原型,大自然是设计的灵感,当地人的生活是他们的灵感。它的根源不同于景德镇“我们的思路是创造新经验”,在苍山洱海之间的田园里面,建筑基本上捕捉的是环境视野:浓缩了大理人外向活泼的生活态度的“屋檐下、廊道里”的户外生活方式,淳朴的民风,大理山水的自然绵延,如诗如画的建筑与艺术之间蓄着一种它该有的建筑形态。

“一方面创造了大理独特的户外生活方式的条件,建筑就像海绵一样,风都可以穿过建筑吹过去,同时表演也打破了传统与观众交流的形式,变成了创意在中心内外的流动之中相融,依托在虚实相生的建筑中。”

清风明月的大理苍山洱海间,一片富饶辽阔、风景优美的平原,这里是大自然杰出的作品,居住着云南多种少数民族人民,源远流长的民族文化中,孕育出杨丽萍独具特色的民族表演。大理杨丽萍表演艺术中心正是在这种多元的民族文化中,结合了杨丽萍本身的表演特色以及云南独特的文化,创造出一种特别的表演和全新的艺术表达形式。

艺术来源于生活,而生活的经验无不依靠着大自然本身的肌理形成。表演艺术中心的建筑灵感源自于这个钟灵毓秀的福地和质朴纯然的民风。

自上而下的大屋顶线条优美似苍山倒映在洱海中,连接远山近水,巧妙地与周围自然景色融为一体;地下的表演空间,设计者吸收云南少数民族能歌善舞、爽朗活泼的个性,将表演与观赏相互交错,拉近表演者与观赏者的距离。屋顶就像远处的山坡,允许观赏者随意上下,站在屋顶上仿佛就能亮开喉咙唱一支山歌;露天广场与剧场之间的观赏区,也有意模糊了舞台和自然景观的边界,人们可以更随意地坐下来观赏。

打破与重建不是一个随便的口号,深入的一次和土地的对话交流,才看得清楚自己,也认知了土地的本源。

建筑是在寻找一个根源,也是一次关于土地文字的思考。在新建筑和老建筑之间寻找一种全新的建筑存在方式。我们对价值思考方式的转变决定了我们对建筑的创作空间能有多大。既在传统的营养之上思考如何再创造,也不停留于传统建筑表达方式的固态思维。不做天外来客,仍旧保持对人文意识的嗅觉新鲜感和对土地自然线条的敬畏之心。

朱锫始终认为:建筑师的工作不是以风格一以贯之的,建筑背后也告诉人们一个道理:地域的辽阔性决定了风格的多样性。在中国,不同地域的建筑不可能用同一种文化内涵来表达。不同的自然条件养育了不同的民族,而不同的民族蕴含了不同的文化,不同的文化,自然就能创造不同的个性。种种个性在建筑中,自然也有不同的表达。

- End -

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

6

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区