- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑档案 · 2020-01-10 15:15:02

▲ 房木生肖像素描,著名建筑师傅绍辉画

“小学时辅导员送给我一枚没有刻字的石头章料,于是我找来石头自己在上面刻。这一枚小小的印章,便是我规划人生的启蒙符号。”少年立志

成为一名建筑设计师,是房木生从小一直坚持的理想。他的家乡在广东北部美丽的连南瑶族自治县,童年每天的生活和所有大山里的孩子一样,读书、放牛、打猎。小学四年级之前在村子里上学,村子虽然很小,却是他铭刻自己理想、规划人生的开始。

“闲暇时,堂哥堂姐都去游泳、钓鱼,而我一个人磨石头、刻章、写毛笔字。我现在在工地或是国外还保持着捡石头的习惯,寻找那些被大自然精心雕琢过的石头,这是一件有趣的事。”房木生保持着这独特的爱好,就像几十年来从未失去过这样一份少年心性。

那时候他很少出去,让人感觉很内向,也不会在农活上花很多时间,而是在阁楼里练字,还写了一些年少轻狂的文章。写字的爱好一直持续到了现在,对他的生活和设计工作都产生了深远的影响。“我喜欢写毛笔字,它可以让我去探究文学的奥妙,中国古代著名书法家王羲之不仅书法好,文章也是一等的风流。《兰亭集序》是王羲之的即兴之作,是他真实状态的表达,作品既描绘了自然,又以‘仰观宇宙之大,俯察品类之盛’的视角展现了人的格调,这也是这篇文章被称为‘天下第一行书’的原因。”

祖辈理解他,或者说对他有着另一番期望,他的父亲去过很多地方,看到过大山外面世界的景象,所以全家人都支持他有自己独立的环境去做想做的事。成长中吸纳的知识渐渐超过了乡村里的见识,他的心里已经隐约有了走出深山,做一番事业的志向。

“人在深山也会忧国忧民,并用志向激发自己。现在来看,周恩来总理的‘为中华之崛起而读书’、鲁迅先生的‘弃医从文’、孙中山先生的‘弃医从政’,那些成就很高的伟人都是朝着自己的志向不断努力,最后成就一番事业。当今社会的马云和各个行业的佼佼者,都是为了解决大部分人的问题而努力,而不是为了一己私利。”

对房木生而言,小地方已经藏不下自己的志向,想要获得更多的信息,就要从山沟里走出去。他曾写过一篇文章:《人是需要鸟瞰的》,因为从这个角度来看才更清晰、更有深度。初中毕业后和自己的女朋友成为了当地唯一考入韶关市一所省重点高中的两个人,这也意味着他从村子迈入了城市。

成长、积累与转变

梦想的实现需要过程,走出大山是第一步,与农村的淳朴相比,城镇有它势利的一面,有些方面反而没有农村那么宽的格局。

中学的时候班上都是各县城的尖子生,房木生与同学们在很多方面都不一样,感到紧张却依然保持自己的爱好,并从不同的视角去看待一些事,看到了丰富多彩的世界,这是其灵感的源泉,现在的他还会时常回到那时的想法中。

高考结束后他如愿以偿考入清华。高中时期有过无数次对大学的憧憬,所以很快就融入到大学生活中,“我会写毛笔字,文章写的也不错,体育也很好,在大学做学生宣传干部,主要负责出版刊物,办板报,有时还会用毛笔在黑板上手写。”大学生活总是很美好的,有充实的学习生活和无数关于未来的可能,那时学建筑的他也没有想过以后会转向景观设计的路。

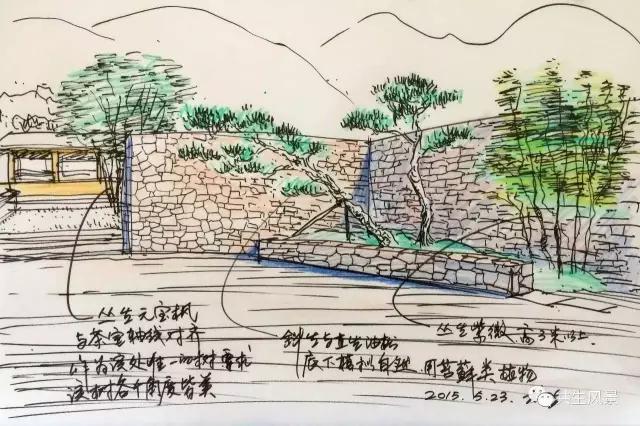

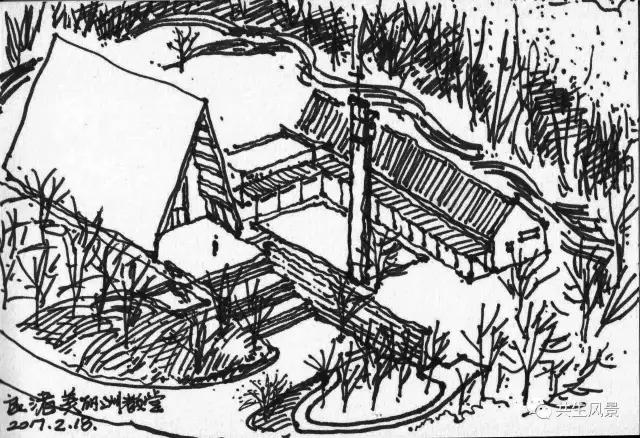

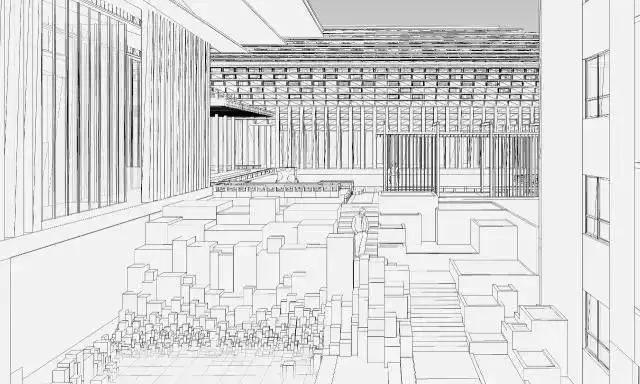

当时没有流行计算机这种工具,建筑图纸都是手绘,他们在大学期间开始学习绘画,房木生还参加了学校的美术社,业余时间在学校的某个角落或者去圆明园写生。大四时开始他参加了陈志华老师和楼庆西老师组建的乡土建筑研究小组,花了一年多的时间做两个村子的测绘和研究,引发了对乡土建筑的兴趣。于是读研究生便选择了建筑史,师从傅熹年老师和孙大章老师,在中国建筑历史研究所参与建筑历史环境的规划保护。

后来房木生发现所做的事情偏离了自己想要创作的初衷。“我把自己定位为创作型,做研究规划感觉有悖于自己的初衷。傅熹年先生主要是通过考古、古籍文献等去发掘、重现原来建筑和规划方面的制度;孙大章先生是民居建筑的大拿,他的著作《中国民居研究》把中国所有的民居做归类和深入的研究。我所在的研究所主要做规划保护,跟我想要创作的想法不一样。”

2000年毕业后他第一份工作去了EDSA,随着公司的壮大,诟病也显现出来,里面的每个人就像是在流水线中的工人,只能重复做一件事情。两年后辞职,他的设计方向由建筑转向了景观,并在2003年成立了自己的公司——房木生景观。

景观设计一方面因功能性小,所以设计成果实现度高,但恰恰因为其功能性小,有时反而无法约束甲方,在实际操作层面实现度又会低,这二者并不矛盾。但是做景观的好处是甲方对设计观念没有太多束缚,而建筑由于功能的原因会有诸多限制。这也是房木生从建筑转向景观的原因之一,脱离流水线一样的设计生产模式,用更自由的设计去连接自然。

摆脱困顿,坚持理想

房木生的景观之路并非一帆风顺,随着行业内新兴景观设计手法的不断冲击,他也一度非常迷茫。

不只是对地产行业兴起的前卫和古典等设计潮流风格的反思,对他来说更多的困顿来自市场现象。2008年至2010年房地产兴起的时候,诸如星河湾、龙湖等地产巨头规划设计景观的方式完全颠覆了房木生的价值观。

“至今为止,我仍然认为他们的做法不合适,只是把现有的自然资源打包,然后在另一个地方原封不动的再利用,打造成一个狂欢式的景观,这不是真正的生态景观。人虽然可以在里面生存,但是违背了生态伦理,是对地球资源的无休止剥夺。比如星河湾曾经花30万从巴西移植了一棵棕榈树,却因无法生存而被淘汰。”

在迷茫不定的时期最为被动,他也曾违背自己的原则,做过这种自己所批判的景观形式。最后出于对职业的尊重和对景观设计的理解,2013年左右他逐渐摆脱了这种困境,慢慢朝着自己所坚持的方向去努力,并依旧保持原来的观点:景观是人与自然之间的媒介。

“我们那儿有很多大树围成的一片原始森林,在里面行走会感到恐惧,但从里面走出来后会感觉特别温暖。所以我提出‘景观是人与自然的媒介’,人通过这些媒介与自然沟通。人在完全自然的环境中会恐惧,处于完全人工的环境会无聊,所以要保护环境,建立人在两者之间自由沟通的路径。”

作为一名景观设计师,创作的时候会把原来留在印记里的自然景象,以景观的形式呈现出来。但设计的灵感除了视觉留下的印记,还有设计师对周围事物的思考。

房木生认为即使他现在的很多作品在设计手法、视觉形象、形体塑造等方面都没有达到高标准,但设计目标一直是多元化的景观,不仅是视觉的表达,还要体现思想的转变,以此解决人与自然的关系。

自然是美的,但大众很难感觉到纯粹自然的美。设计师也好,艺术家也罢,存在的意义就是通过其手法让这种自然的美更清晰地展示给大众,这也是设计师与自然的关系。

房木生与公司团队一直坚持让设计回归到人与自然的关系里。在大的格调上遵循行业的规律,把握住每一个小的节点来追求自己想要的作品,比如获得了中国设计大奖的葫芦岛一等海项目。公司现在开始做乡村景观,这是庞大的系统,也是最契合人与自然共生平台的结合点。房木生提到这两年会在这方面做更多的实践,公司会有一个更清晰的未来。

几十年不曾懈怠,每一步都有迹可循。无论是选择建筑还是选择景观,都与他少年时心中萌发的理想之芽相关,不再年少,却终不忘初心。“这是我从小的一个理想,初中的时候隐隐约约感觉到我想要做的就是这件事——建设家乡,这是我一直所坚持的,也是属于我的宿命和使命。”

文中部分图片由房木生提供

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

8

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区