- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

oohsunyy · 2025-09-25 10:45:03

【建言】:建其筑,言其道,Roca艺术廊联合建筑档案推出的内容栏目。通过视频、图像、声音多重方式展现,聚焦在场的设计言论。专注于城市现象的研究与持续化讨论,结合城市观察者与建筑思考者的洞察,同筑在场设计,共享建设新知。

本期嘉宾

张准,和作结构建筑研究所联合创始人、主持设计师,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司高级工程师,国家一级注册结构工程师、一级注册土木工程师(岩土)。他于2016年与柳亦春、郭屹民联合成立和作结构建筑研究所,共同探讨结构在力学与工程因素之上的多重价值,并付诸实践。

在建筑设计的整体创作中,力与形的融合始终是绕不开的关键一环,这也需要多专业在项目初期就形成紧密的协作。作为长期深耕建筑领域的从业者,我时常会感到在从教学到实践的过程中,多专业间的认知和联动还可以更充分。正因为这份思考,2016年我与郭屹民、柳亦春共同发起并成立了和作结构建筑研究所,希望从更整合的宏观视角出发,探索建筑学视角下的结构设计、研究与教学,同时为建筑设计提供结构视角的灵感和支持。

▲ 和作结构建筑研究所联合创始人(自左至右分别为郭屹民、柳亦春、张准)

早先,匠人包揽建造,而并没有结构工程师和建筑师之分。匠人亲身参与从设计到实际建设的每一个过程,如果产生了想法和灵感,能够立即实践到建筑中。现在,不同的设计间泾渭分明,设计和建造本身也被分开,我们很难再进入像匠人那样全程切身体会的状态。在我看来,那种全过程的参与非常重要,因为在施工过程中,我们对项目的理解会不断加深,如果能把这些理解即时反馈到设计中,就可能实现设计的进化。因此,结构工程师不能只关注结构,还需要了解项目的方方面面。如果我们能理解机电、景观、建筑,甚至前端运营的需求,并结合独特的结构视角进行思考,同其他专业的设计者一起融合调试,就很有可能为项目带来综合性的特殊价值。

▲ 张准在矿洞中考察

对于结构工程师和建筑师的关系,我听过各种各样的比喻,“男女朋友”、“夫妻”或“登山者和夏尔巴人”。在我看来,很难用固定的关系去界定结构工程师和建筑师,因为双方的互动是不断变化、不停跳跃、相互交织的动态过程,如果一定要做比喻,二者更像是大脑的左右半球,无时无刻不在产生联系、彼此协调,最后得到统一的结果。这就像生物的演化,世界上的生物千姿百态,每一种都有自己的生态位,它所占据的生态位是由外部环境促成的。如果各个专业能将思想凝聚在一起,共同朝着某个生态位前进,也许能产生新的理解方式,就像演化出能够适应新环境的新物种一样。这种演化过程具备无限的可能性。每个新项目也可以是探索一个新物种的机会。

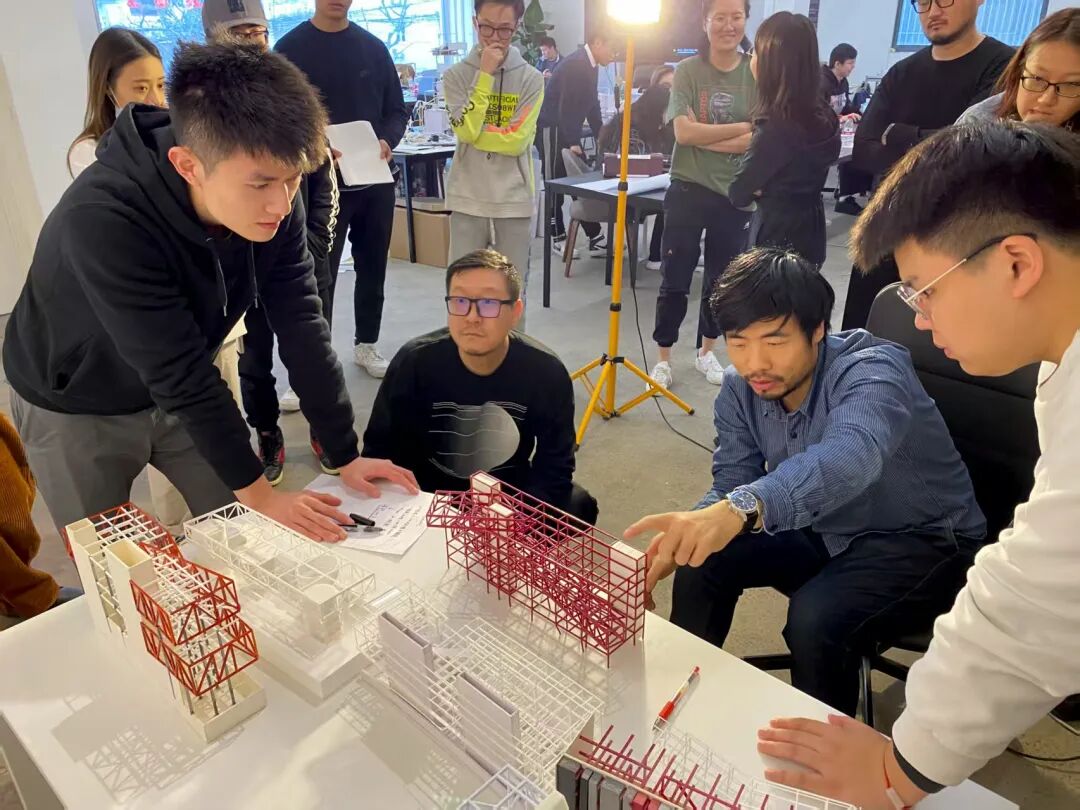

▲ PSA影之道工作营

当然,结构工程师对于建筑的思考可能是幼稚的、不专业的,建筑师的想法也可能给结构工程师的工作带来挑战。我们不能放弃自己的专业视角,作为结构工程师,我的底层工作还是立足于本专业,追求综合效率的最大化。如果建筑师的方案太过天马行空、追求形式,我的第一反应会是思考这个方案在力学上的合理性。从结构的角度来看,这种本能思考合乎专业逻辑。然而,世界本身是复杂的,如果只从某个单独的视角去评判,就很难适应这种复杂性。

▲ Syracuse Shanghai

双方能否建立信任并开展平等交流,并创造融洽的协调方式,是非常重要的前提。我们应该突破单方面的限制条件,综合多种条件,对方案的适宜程度进行考虑。如果我质疑一个看上去不切实际的建筑设计,建筑师能否认真听取我给出的意见?反过来说,如果建筑师认为结构设计太过机械呆板,我是否能接纳对方的想法?如果双方能相互理解,我们就能超越单一视角的局限,在想法的交流与融合中找到新的可能,这才是设计中更有价值的过程。作为个体,我们或许无法面面俱到,但可以在交流和创新中给出综合性的处理方案,实现最因地制宜的设计。

很长一段时间里,我都在探索“力”与“形”之间的关系。其中形可以分为两个层面,在教学和工程视角下,“形”更多被解读为具象的形状、形态。在不少书籍和实践里,我们会被告知一个力的存在,然后去计算它对应的形,也可能反过来解释某个形的力学传导方式。

力学计算当然很重要,但是在实践过程中,并不是所有东西都能以具象的形式呈现出来。对于一个拱,或者一个悬链,我们能看到它的外在形态,但还有一些抽象的“形”很难用力学去感知。比如某些设计元素之间的关系,或是类似雕塑的美学形态,它们千变万化,不一定源于力学基础的支撑,却有着自己独特的价值。但如何使它们与力产生关系,同样是很值得探讨的。

▲ 结构,并非局限于工程领域,而是一种底层逻辑

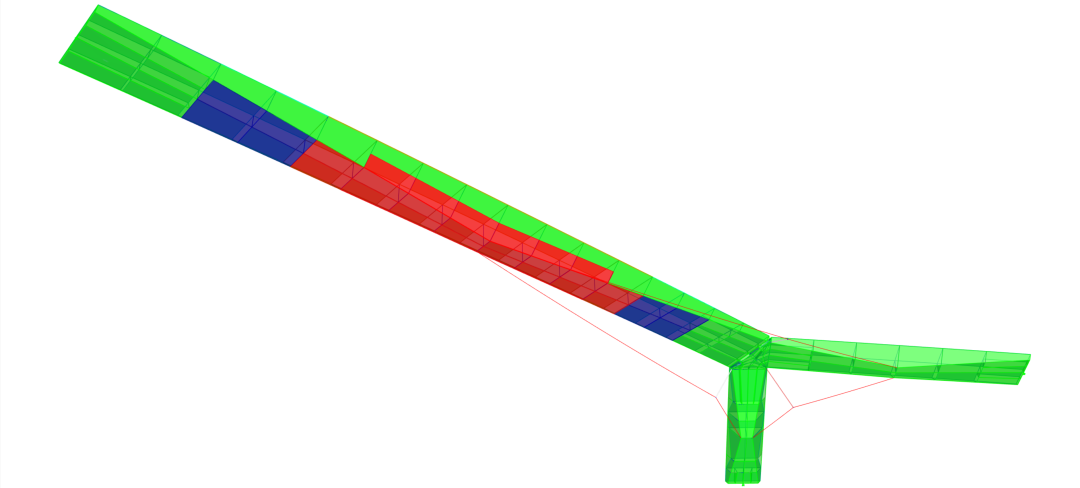

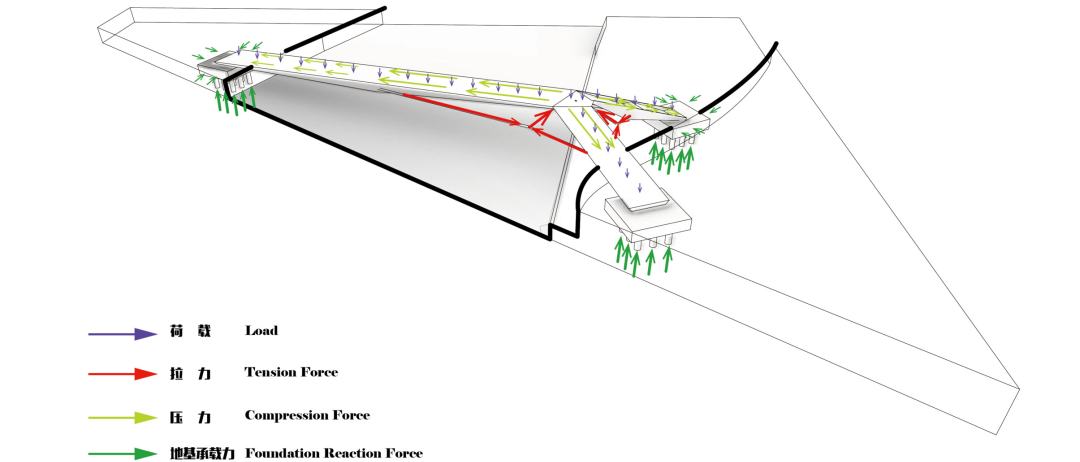

在很多项目里,建筑的形并不单独满足力学上的需求,也会考虑其他东西,在产生话题性的同时,提升了项目的丰富度。我曾经参与日晖港桥的结构设计,它采用反向的张弦梁,在平面上呈现Y型三叉,是一个非常特殊的结构系统。如果单纯从力学角度去看,很容易就会质疑这种设计的必要性与合理性。实际上,三叉形状是为了使几个连接点之间的通行更加方便,让人们能直来直去地行走。反向张弦梁则是为了给下方的通道留出空间,保障下方的通行舒适度,而楔形梁与拉索的搭配,使桥的视角更加轻盈,这些设计背后有对应的逻辑支撑。

▲ 俯瞰日晖港桥 © 田方方

▲ 日晖港桥入口 © 和作结构建筑研究所

▲ 日晖港桥结构示意图 © 和作结构建筑研究所

▲ 日晖港桥受力分析图 © 和作结构建筑研究所

有时候,结构设计还要面对额外的限制条件。在东岸·川杨河桥中,项目需要在不到一年时间里完成设计和施工,这就缩短了我们的设计时间,同时也变相要求只能使用简便的建造方式。业主希望桥梁低调内敛,不能有高耸的结构,而且只能采用单跨过河的方式,这也给设计带来了更多困难。此外,项目位于黄浦江和川杨河交汇处,桥下需要留有足够的通航空间。这不仅是对建筑师的挑战,也是对结构的挑战,我们不仅得保证桥梁结构在力学上可行,还得让它建造方便、形态低矮,能够对接建筑师的想法。这时候,不能只考虑自己心中最完美的方案,只有双方都往中间走一走,寻找大家都能接受的状态,才能继续将项目推进下去。最终,项目采用地锚背索的斜拉桁架梁结构,在限制条件下满足了项目各项需求,同时实现了结构的创新。

▲ 俯瞰东岸·川杨河桥 © 田方方

▲ 东岸·川杨河桥的斜拉桁架梁结构 © 和作结构建筑研究所

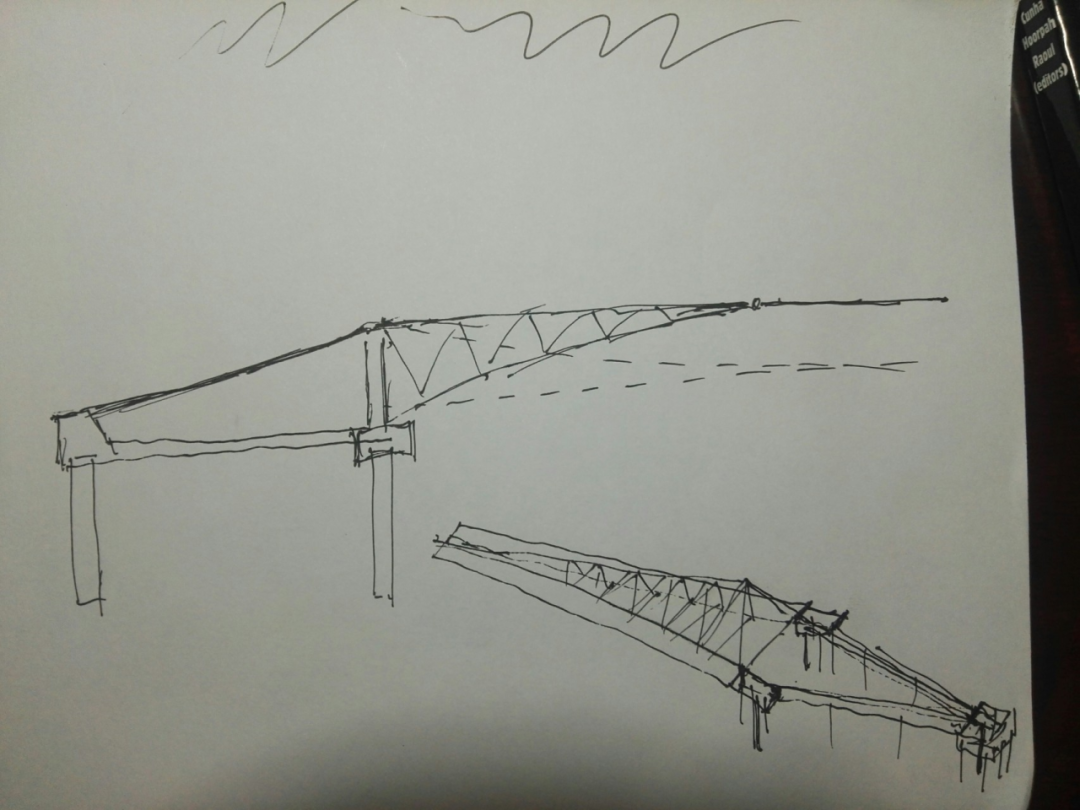

▲ 东岸·川杨河桥设计草图 © 张准

结构工程师不能只遵循单一的力学逻辑,而要直面世界的复杂性,以力学为基础,在结构合理、施工可行的范围内满足多种多样的特殊需求,进而生发出新的结构,创造前所未有的解决方案。

还有一些项目表面上平平无奇,结构上似乎没什么可探讨的点,不但不能让人眼前一亮,甚至在力学上存在冗余。实际上,正所谓“大巧不工”,它们的质朴是因为利用了当地的某种传统工艺,或是参考了人们的某种社会行为,具备很强的在地性和社会性。

▲ 张准在工作现场

在乡村振兴类项目中,由于对造价有所限制,业主通常倾向于采用当地传统建造工艺,并尽可能利用易于取材或可循环回收的本土材料。结构工程师和建筑师要做的是先融入当地环境,了解这些传统建造工艺的由来与发展,这是它们之所以能在当地留存几千年的原因。虽然这些工艺不够现代,材料的强度也不一定很高,但其中蕴含着很多古老的智慧,在当地的自然环境下具备内在的合理性。在挖掘出这些东西之后,我们再把它们还原到项目中去。

▲ 巴丹吉林沙漠里的家,采用当地材料和建造技艺 © 吕晓斌

▲ 红砖概念图书馆,将传统材料与数字化建造相结合 © 田方方

这样的探索是由结构工程师和建筑师共同进行的,恰恰也要求结构工程师不能只进行单纯的力学计算,而应该从项目整体去考虑,思考如何实现项目的在地性和社会性,让项目与当地环境良好匹配,并且与当地居民的真实生活产生互动。不论是材料还是工艺,我们对当地了解得越深,就越接近曾经匠人们的深度参与状态,能够在设计和建造过程中寻得很多契机,引出各式各样的关联性,进而给结构带来新的可能。

▲ 抱珠楼,将传统螺旋藻井转译为结构穹顶 © 佚人营造

▲ 在南北湖湖滨茶室中,“石头”成为“额外”支点 © 十域建筑

在莫干山的阜溪,我给一个名为隐桥的乡建小品做过结构设计。那座桥的结构是具有挑战性的,它有十几米的跨度,但结构高度只有约一百五十毫米。建筑师希望能在不同水位下呈现出不同的桥面状态,所以让桥面微微上拱,水位上升时,只能看到桥中间一小块,就像一个浮岛;水位下降时,又能看到一座完整的桥。这样的结构设计看上去好像在炫技,但背后其实有着深刻的地域性考量。

▲ 隐桥的结构极致轻薄 © 和作结构建筑研究所

最开始,建筑师并没有刻意挑战结构,只是准备用普通的混凝土和石墩构筑桥的形体。后来,水利部门提到桥位于所在地的泄洪通道,有行洪阻断率的要求——换句话说,水位大幅上涨乃至产生洪水时,桥梁不能阻碍洪水通行。所以,我们才会设计一座断面极致轻薄的桥,而且在水位上升又没有完全淹没桥梁中间较高部分的阶段,桥顶还能标示水面的安全高度。这个设计在力学上是合理的,本质上还是中间厚、两边薄的简支梁,只不过在设计手法、材料选择和建设工艺上将厚度压缩到了极致。

▲ 本地村民使用隐桥 © 和作结构建筑研究所

而这其实是一个很容易受到质疑的设计,尤其是在互联网时代。看到隐桥,可能有人很喜欢它的设计,还有人会怀疑它的安全性和必要性。当然项目本身的安全性是得到保证的,但是它可能会带来不安全的心理感受。众口难调,我们很难去平衡所有人的品位和想法,只能是与项目的其他参与者和业主充分沟通,尽可能回应大家的疑虑,给出兼顾建筑学、工程性、地域性和使用需求的设计。

▲ 隐桥的受力实验场地,保障安全 © 和作结构建筑研究所

计算与综合分析,仍然是结构工程师安身立命的根本,绝对不能放弃。结构工程师应该由浅到深、又深入浅出地思考,做到将专业理想与设计内容的多样性相结合。首先,从结构的专业角度出发,考量方案在力学上的合理性,其次不能停留于单一角度,而要正视设计的复杂性,思考方案背后的深层目的,及其是否与某种社会性、在地性或特殊考量有所联系。在深入理解来龙去脉之后,再回到表层的设计,尝试回应深层次的需求,找到更好的解决方案。

在适应这种复杂性的同时,结构工程师也可以主动提供变化,考虑其他关联因素,赋予项目更多价值。以前有一个艺术家和我聊天,说在大家眼里,艺术家都是绝对感性的人——其实,好的艺术家虽然是感性的,但会用理性控制自己的感性。我想,结构工程师也是一样,我们以理性为基底,但也要学会用感性控制理性,使二者相互协调,达到平衡的状态。

▲ 张准(右)与柳亦春(左)探讨

归根结底,“结构”并不是一个纯工程性的领域,而是事物的一种底层逻辑。面对任何事物,我们都可以从结构的视角去看待,用结构的思维方式去思考。所以,我从不拘泥于做某一个类型和体量的项目,一直处于多变的设计状态,大型建筑、艺术装置、桥梁、大地景观等类型都有涉猎。不论是在哪种类型的项目里,都有结构的用武之地。

▲ 威尼斯双年展装置循环手册 © 王子耕

▲ 大地长桌 © 和作结构建筑研究所

近年来行业逐渐转型,虽然大型项目变得相对较少,但“和作”能很积极地适应这种环境变化。在内心深处,结构工程师们或许还是更希望能挑战各种最极端的情形,但结构在小项目中也能发挥独特的价值。我们不一定追求材料的极致节省,也不纠结于实现极致的厚度、高度或跨度,而可能是关注当地的某种文化或特殊材料,更多指向地域和人的生活。

▲ 花草亭 © 大舍建筑设计事务所

比如一些极具地域特色的材料在传统上只用于装饰,我们能否从中挖掘出新的内容。事实上,如果这种材料的力学性能和另一种材料搭配良好,也许就能应用到结构中。有一次,我们看到路边的工匠在做竹编,每一个节点都很精巧,但他解释不出为什么要做成那样。而我们从力学计算的角度出发,很容易就能理解工匠在某处切削、编排而产生的作用,将这些传统智慧提炼出来,就能应用于其他项目,优化我们自己的结构设计。

▲ 金山岭上院·后舍 © 吴青山

▲ 柔物 © 陈颢

在面对大型项目时,人们所说的“结构优化”往往是指标性的优化,例如孤立地看待能不能节省更多建筑材料。而在“和作”目前接触的项目里,我们在转换思维,更多把结构优化理解为综合性的优化,结构只是一个出发点,具有牵一发而动全身的效果。结构在方案底层的某一处变化,可能会给项目的综合表现,乃至于长期运营带来全新的价值。当大家都能理解结构应被融入更广大的体系进行讨论时,建筑和结构才会拥有更加丰富的可能性。

建言思想汇之张准

特别鸣谢:本次采访场地由群岛BOOKS提供

合 作 方 :建筑档案

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

38

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区