- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑现场 · 2025-09-02 08:57:54

导语:青年代表着活力和未来,青年洋溢着蓬勃向上、创造性精神。接过前辈的接力棒,中建西北院青年骨干们以饱满的热情、昂扬的斗志投身中国式现代化建设,投身全面深化改革,建功立业、展示才华,谱写青春乐章!

值此建院73周年,中建西北院融媒体中心开设“听见未来建筑的声音”特辑,选取院“1+2+N”业务领域青年代表,展示他们在建筑创作、新质生产力培育等方面的创新创造实践,也期望这一次思想的交流和情绪的交融,持续激发青年创新创造的活力,推动企业在高质量发展的道路上不断向新而行。

首期集结13名青年建筑师,以深度对话的形式,邀请他们分享工作、学习、生活中的思考与感悟,带您近距离聆听他们的故事。

对话杨安杰

“敬城市,为生活”

杨安杰

都市与建筑设计研究中心

主创建筑师

毕业于西安建筑科技大学建筑学专业。2018年入职中国建筑西北设计研究院,现任都市与建筑设计研究中心主创建筑师。参与设计的工程项目获陕西省优秀城市规划设计二等奖、中建西北院优秀设计一等奖等,曾获中建西北院青年岗位能手、先进工作者等荣誉。

在职业生涯初期,是否有让您至今难忘的导师或项目经历?这些经历如何具体影响您后续的设计理念和工作方式?

2018年毕业后,我有幸加入中建西北院都市中心团队。在赵元超老师的带领下,我们每个项目都秉持着尊重城市、服务生活的理念,从方案构思到落地实施,团队成员都保持着严谨的工作作风,反复推敲每一个细节,在坚持设计初衷的同时灵活应对各种挑战,最终确保每个建筑作品都能完美呈现。

2019年国家版本馆竞标像是一场沉浸式的设计启蒙。在前期方案讨论中,团队围绕“如何体现大国气象”“传统与现代的关系”等核心议题展开深度研讨。我们经历了三轮激烈角逐,第一轮提交了彰显气势与含蓄内敛两个对比方案;第二轮面临关键策略抉择,最终确定了以“隐”为主的设计方向;第三轮则在持续优化中突破创新。

至今奋斗的场景依然生动,会议室里,设计方案讨论的热火朝天;凌晨时分同事们疲惫却坚定的眼神;三人拉着三轮车运送模型,游荡长安街的紧张时刻……虽然历经四个月三轮竞标最终获得第二名,但这段经历让当时作为新人的我获益良多。不仅有机会表达设计见解,更从前辈身上领悟到:建筑设计要从多角度思考,多方面尝试。

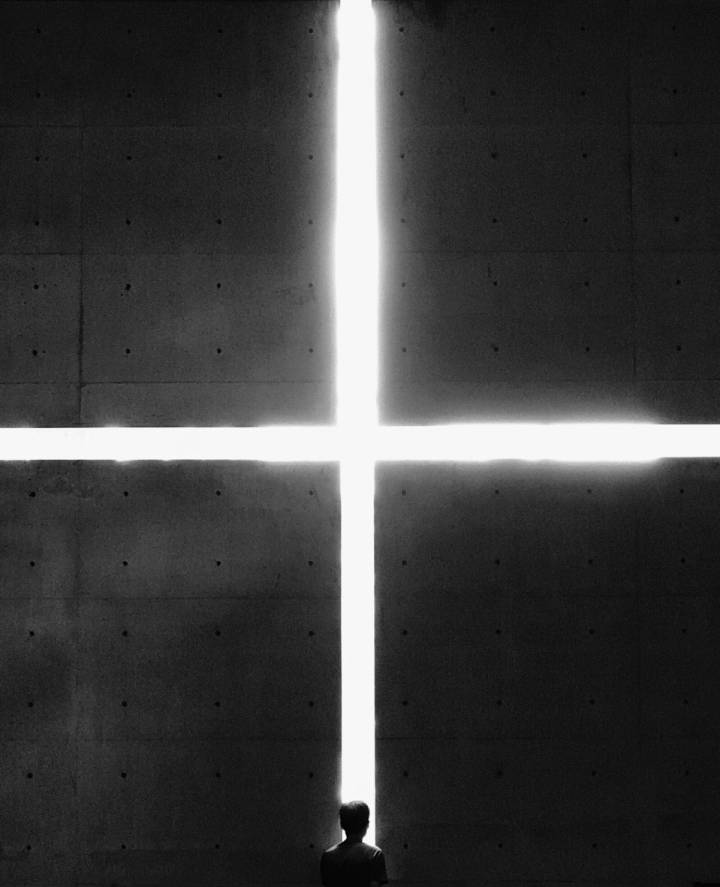

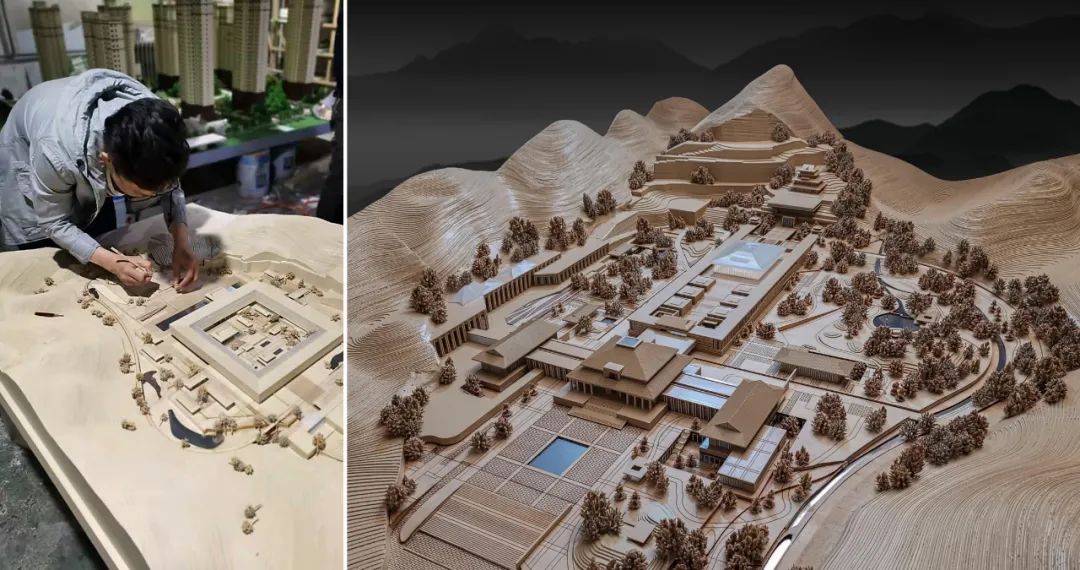

△ 左图:深夜模型种树 右图:第三轮方案实体模型

这段经历重塑了我的设计认知,设计过程远不止于形式探索,更是在反复研究、比较和抉择中寻找最优解。竞赛最终结果是技术、艺术与社会价值的复杂平衡。项目教会我用平常心看待得失,学会以更开放的心态面对每个项目,始终秉持 “尊重城市、服务生活” 的初心,珍视每一次设计机会。

“人民对美好生活的向往”是城乡建设工作的奋斗目标。作为新时代建筑师,您认为应通过哪些创新工作方法,将这一愿景转化为可触摸的建筑空间?

新时代建筑师首先需要夯实职业生存的基础,才能以充沛精力追求

设计理想。这种职业发展状态,须建立在社会认可与自我认同的双重支撑之上。社会认可是行业与社会协同向前、持续进步的必然结果;自我认同则源于建筑师对职业价值的笃定信仰,以及对“拓展幸福空间”这一信念的执着坚守。

坚持以人民为中心的空间营造。如在设计长安书院内街的过程中,我们始终围绕两个核心问题深入探索:如何切实提升北侧廉租房住户的生活品质?如何打造兼具文化价值的城市综合体?这一思考脉络,推动我们确立了“商业内街”的核心设计理念。通过立面形态、空间布局、材料选用等多维度的系统设计,这条贯穿建筑南北的内街,最终成为串联市民日常生活的活力纽带。如今,原本消极的缝隙地带转变为融合商业、社交与文化功能的活力纽带,沿街店铺陆续开门纳客,曾经寂静的街道正逐步焕发崭新生机,切实提升了社区的生活品质。

△ 长安书院内接设计效果图

注重技术与人文的双向融合。榆溪河商业地块项目的设计历经两年打磨,过程中波折不断,历经二十多轮方案调整、用地性质的变更、功能的重新整合……作为建筑师,我们挖掘地方文脉与使用者真实情感,让技术服务于人的体验,在公园与建筑的边界融合、商业与文化的价值平衡、复杂人际关系网的协调中,持续探寻最优解。最终定型的“一街三巷”方案,既坚守了服务日常生活的初心,又深度回应了场地的固有特质。

在我看来,建筑不仅关乎形式与功能,更关乎幸福与归属。持续学习、保持敏锐、扎根现实,用设计传递温度,正是我们这一代建筑师回应时代命题的最好方式。

当前建筑行业面临周期调整、技术革新等多重挑战,作为青年建筑师,您认为哪些能力将成为破局关键?您正在采取哪些具体行动提升这些能力?

我认为在当前行业背景下,持续学习与心态建设尤为重要。面对周期波动与技术迭代,首先要保持积极的生活态度,避免过度内耗,维持良好的身心状态,才能养精蓄锐、向阳而生。

2020年港务区城市设计国际竞赛中,我们面对众多院士与国际团队,在高压下完成了“长安云”和“长安乐”的创作。我参与“长安乐”的深化设计,在“帆”造型的幕墙设计中,采用化整为零的策略,将复杂三维曲面转化为最小单元的“乐符模块”,通过单元化控制实现了造价与效果的平衡。整个幕墙系统由近7万根乐符单元组成,借助数字化设计与精密施工,既实现远观的恢宏大气,又蕴含近看的文化细节;同时结合不同功能区域的节能与采光需求,对单元长度进行差异化调节,使艺术表达与技术实现深度融合。

△ 长安乐施工现场

面对行业的不确定性,我认为更应勇敢接受现实,积极拥抱新技术、新方法的确定性,不断提升自我、开拓视野,在变革中寻找新的机遇。建筑行业正在经历一轮优胜劣汰的净化阶段,时代的尘埃落在每个人肩上,但时代前进的步伐从未停止。

“穷则独善其身,达则兼济天下”,在我看来,这正是当下一种恰切的生存哲学。在“穷”时沉潜积累,主动学习新理念、新技术;等到“达”时,不忘躬身实践,始终相信:用专业能力塑造富有人情味的空间,终将获得时代的回响。我期待那一天,能够真正兼济理想,做一个项目,交一些朋友。

建筑设计是理性与感性的结合体,您在设计工作之外通过哪些方式保持创作敏感度?是否有坚持多年的特殊兴趣对设计产生过意外启发?

设计源于对生活的热爱与感悟。对我而言,保持创作敏感度既需要持续输入,也离不开多元的兴趣体验。工作之外,我会通过旅行、观察和跨领域学习来滋养自己的设计直觉。尤其是多年来对自然形态的热爱,曾为我的设计带来过不少意外启发。

在陕西自然博物馆黄陵馆的方案设计中,我们希望建筑能与山林环境真正融合。当时,我个人长期对自然曲线和数学规律的兴趣,成为了重要的灵感来源。正如安东尼奥・高迪所说“直线属于人类,曲线属于上帝”,我们尝试从自然中寻找有机的建筑语言。在反复推敲中,我们发现斐波那契曲线可以诠释生命生长的数学之美,也就是“蜗牛壳生长的黄金比例”,这不仅是一种数学规律,更是一种生命力的表达。于是,它将自然生长的意象转化为建筑的形态生形逻辑,最终成就了那座蜿蜒于山间、“天人合一”的“生命之脊”。

△ 蜗牛与陕西自然博物馆

这一经历让我更加确信,设计并没有领域的界限。多年来对烟火人间,对大山大川的热爱不断反向滋养着我的建筑设计思维。它们教会我如何观看、如何感受,也更让我理解深泽直人提出的理念——“好的设计是感觉不到设计的设计”。作为青年建筑师,我愿意一直带着好奇与虔诚去生活,因为灵感,从来都在真实的世界里静静生长。

参 与 设 计 作 品 展 示

_01

筑梦新长安系列公建(长安乐、长安书院)

“历史将给予这座伟大的城市又一次机遇,一个新长安将横空出世。”长安乐·一带一路文化艺术中心是西安新名片,集文化、艺术、休闲、商业于一体。项目位于西安国际港务区,地处灞河之畔,紧邻西安奥体中心,拥有得天独厚的文化景观资源。

其中,在“长安乐・一带一路”文化艺术中心的设计中,我结合参数化设计手法,对不同帆面类型及截面形式展开研究,最终围绕“铠甲玉衣”的设计概念,通过化整为零的方式拟合三维曲面,实现了精致优雅的落地效果。长安书院坐落于奥体中心轴线上、灞河西岸端头,地理位置承上启下。前期,我们在该地块上对多种建筑及景观类型的可能性进行了探索。最终,一座全新的文化聚场在灞河西岸落成。

△ 长安乐灞河绽放

总建筑面积: 143000平方米

2023 第18届金外滩奖

2024 美国IDA国际设计大奖 文化建筑室内设计 金奖

2025 德国iF设计大奖

2025 中国建筑品牌贡献奖(卓越项目)设计类

△ 长安书院大院

总建筑面积: 157000平方米

2024 中建西北院优秀设计 一等奖

_02

T5航站楼前综合商务区重点地块

项目位于陕西省西咸新区空港新城,地处已建成的西安咸阳国际机场T5航站楼与唐顺陵遗址间。如何处理“天”与“地”、“疏”与“密”、“有”与“无”的关系,是我们思考的重点。为此,设计构思围绕“隐、游、行”三个核心概念展开,力求主从有序、形意结合。“长谷衔苍璧,流绢缀珠玉,延绵麦浪,遒劲疏朗,蜿蜒泾河,一日千年”寥寥数语勾勒出场地的气韵与意境。

△ T5航站楼前综合商务区

总建筑面积:118.76万平方米

2022年度中建西北院优秀设计奖(规划类)一等奖

2023年度陕西省优秀城市规划设计奖二等奖

_03

陕西自然博物馆黄陵馆

项目位于延安市黄陵县,紧邻黄陵国家森林公园南大门。我们希望这座自然博物馆成为“生于自然、融于山林”的印记。“自然印记,生命之脊”方案,便如从远古遗迹中生长出的一道龙脊,是人文与自然相遇、过去与未来交织的文化公共空间。设计中尊重黄陵国家森林公园入口的轴线关系,让建筑匍匐于大地之上:显隐之间,既融于环境,亦修复残破山体;这道横亘于山野之间的“龙脊”,最终成为塑造自然文化的新地标。

△ 陕西自然博物馆黄陵馆

总建筑面积:15000平方米

2023年度中建西北院优秀设计奖一等奖

_04

榆林市榆阳区滨河公园及商业体地块

项目位于榆林老城新城交界、榆溪河畔,与老城双阙隔河相望。场地需协调新与旧等关系,我们将其定位为环境纽带、市民舞台、城市客厅。最终“一街三巷、城市阳台”方案落地,以横纵向退台消解割裂、营造亲水界面,让建筑自然生长,缝补场地、再现叠层生活。

空间布局形成立体商业外街,以1.2米高差衔接滨河西路,局部形成三巷。“一街”连河岸,“三巷”接城市阳台,滨河路界面丰富,山道通榆溪河畔,最终成 “城市客厅”——这便是榆阳老门西 Kpark的空中街市诞生记。

△ 榆林市榆阳区滨河公园及商业体地块

总建筑面积:30000平方米

2024年度中建西北院优秀设计奖一等奖

编审: 党建工作部(企业文化部)· 院融媒中央

图文:杨安杰 文字校对: 王泾丞

责编 :刘思帆 核 校: 周 静

审核: 王 燕

监制: 赵 政

素材: 中国建筑西北设计研究院 · 党建工作部、都市与建筑设计研究中心 等

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

33

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区