- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

oohsunyy · 2025-03-28 15:05:17

【建言】:建其筑,言其道,Roca艺术廊联合建筑档案推出的内容栏目。通过视频、图像、声音多重方式展现,聚焦在场的设计言论。专注于城市现象的研究与持续化讨论,结合城市观察者与建筑思考者的洞察,同筑在场设计,共享建设新知。

本期嘉宾

吴彦,gad杰地设计高级合伙人,设计总监。2004年毕业于重庆大学建筑城规学院。作为职业建筑师从业近20年,实践包含住宅、教育、办公、商业、酒店文化等多种类型。多年山城的学习、生活经历使其对山地建筑在空间上的创作有深刻而独特的理解,也培养了其对不同地域环境观察、理解的敏感度及挑战复杂、有限条件下解决问题的热情。其设计实践的思考坚持从使用者视角出发,在既有空间模式下寻找新的空间组织方式,以空间驱动生活方式的创新,同时,兼顾投资方的利益,在“限定中”将学科专业智识、动能最大化,用建筑的方式满足使用者对生活的想象,并让愿景生长。

当下,伴随我国建设开发速度变缓,行业正经历着前所未有的挑战与变革。gad杰地设计(以下简称“gad”)成立于1997年,也是中国房地产高速发展的年代。作为一家以住宅设计“起家”的综合性设计公司,gad深度参与并见证了我国房地产行业的发展起伏。

如今,我进入gad工作已十年有余。我认为gad核心特质有三。首先是“品质优先”。我们始终将设计品质放在首位,旨在成为国内领先、接轨国际的设计公司。无论是设计的完成度还是细节的打磨,我们都力求做到最好,这也是我们立足行业的根本。其次是“创新驱动”。我们不断思考如何在现有国家规范、制度以及大众习惯的基础上推陈出新,同时确保创新成果契合市场预期,在公司内部,“创新”一直是评价体系中的重要指标。第三是“深度整合”。作为一家大型设计公司,gad的业务涵盖建筑、室内、景观、幕墙、规划及策划等全链条设计,具备强大的跨专业整合与全周期服务能力。从项目拿地到最终落地,无论甲方的委托处于什么阶段,我们都能以结果为导向,全程深度参与。

▲ gad总部(杭州)© 直角建筑摄影

在我看来,“有限创作”是我们应对复杂设计条件的一种方法。“有限”并非被动受限,而是一种主动选择的策略,是主动探寻“边界”的过程。建筑设计与艺术创作不同,需兼顾功能性安全性等诸多现实生活中的实际需求。我们需要主动探寻,而非被动接受外界的种种约束,被挤压到某个范围之内。这个过程类似于产品研发中的“用户思维”,因此从用户角度和使用场景出发,是“有限创作”理念的核心。同时,建筑设计必须符合各地的政策法规,也要充分考虑甲方对项目的理解,这些都是设计的边界所在,我们要整合所有外部条件,从中找到最优解决方案,这是一个复杂且精细的过程。

另外,“有限创作”还蕴含着类似密斯·凡·德罗“少即是多”的理念。我个人也是一位比较克制的建筑师,如果简洁足以表达,则不必要增加复杂的形式。这并不意味着一味单纯追求形式的简约,而是如同马斯克的“第一性原理”,剔除冗余,回归生活本质的需求。所以,“有限创作”既有动词的部分,即主动去寻找设计的边界,又有形容词的部分,即对设计提出简洁的要求,用最简单、最圆满的方式解决问题。

▲ gad重庆办公室 © gad

中国住宅常因“千城一面”饱受诟病,这一现象与时代背景密不可分。曾经地产建筑的金融属性和投资属性远超居住属性,建筑学理论在住宅领域中的应用受限,建筑的核心价值往往难以在住宅项目中充分体现。而在“房住不炒”政策提出后,人们对住宅的关注逐渐回归到居住本质,购房时更注重房屋是否契合自身需求,而非仅仅将其视为资产配置手段。这一转变,为建筑学的深度参与提供了契机。如今,人们更倾向于被房屋的生活场景所打动再决定购买,户型设计也更加注重满足普通人的生活需求。从这个角度看,尽管行业发展面临挑战,但也促使其回归到最真实、最本源性的状态。

▲ 中粮三亚铂悦壹号 © gad

在过去,房地产领域对住宅的定义往往过于术语化、符号化、单一化,未能充分展现住宅的复杂性和多样性。建筑学作为一门综合性学科,有着自身的复杂系统和客观规律,不能因局部概念或细节而忽视整体系统性,总图、平面、立面、功能分区、流线设计等环节紧密相连,共同构成一个有机整体。建筑师的使命,在于将日常的生活场景提升至学科研究的层面,全面考量甲方的需求、城市规划的导向以及业主的生活愿景,并将这些要素巧妙地融入设计系统的每一个环节中。这是一项错综复杂的任务,无法仅凭产品类型、房型或销售场景等浅显标准来界定,因此,当房地产回归居住的核心功能时,建筑学在住宅设计中的参与度会更高,设计的本质也将得以回归。

▲ 国宾7号院 © gad

▲ 梅岭湾里 © gad

疫情之后,中国社会对居住空间的需求发生了显著变化,居家办公、健康社区等新需求成为关注焦点。疫情就像一个催化剂,让人们长时间居家,开始重新审视理想中“家的模样”,并形成了一些共识。首先,完整的家是室内和室外的统一体。回顾住宅发展历史,无论是东方还是西方,“家”都包含室内外两个部分,有房间也有院子,只是院子的形式因地域、文化、气候的差异而有所不同。人类源自自然,亲近自然乃本能所趋,这一观念已深入人心。其次,家庭的多样性需求日益凸显。疫情催生了家庭办公、家庭学习等多种生活场景,即便疫情结束,社会的发展也使生活方式发生了诸多改变。不同家庭结构和成员需求各异,再加上互联网和人工智能的发展,家的功能与空间形态持续演变,我们必须思考如何适应这些变化。另外,空间的流动性应该被关注。无论房屋大小,人们都需在家中游走,就像中国传统园林,从皇家到私家,乃至苏州小型园林,虽规模各异,却皆展现中国人对山水自然的独到领悟,追求空间的灵动与变化。家也应如此,要符合人的行为模式和空间感知,即使空间有限,也要能营造出丰富的体验。

▲ 黄龙溪谷塔希提 © IN-FIELD studio

这些共识也使得我们近年来在相关设计方向上的推动更容易被大众接受。例如“板率”是成都住宅空间面积计算方面的有趣规定之一,它涉及阳台面积计算方式。阳台在居住灰空间面积的“计半”是一个最朴素的数学问题,各地对阳台的设计规范不同,而成都的规定颇具特色,它不纠结于阳台的具体形态,只要定义为阳台就算作计半面积,且比例恒定,这为设计师和开发商提供了更大的设计空间,使居住环境更加灵动多变。

▲ 金融城・锦宸府 © MMCM毫厘建筑摄影

▲ 金融城・锦宸府 © gad

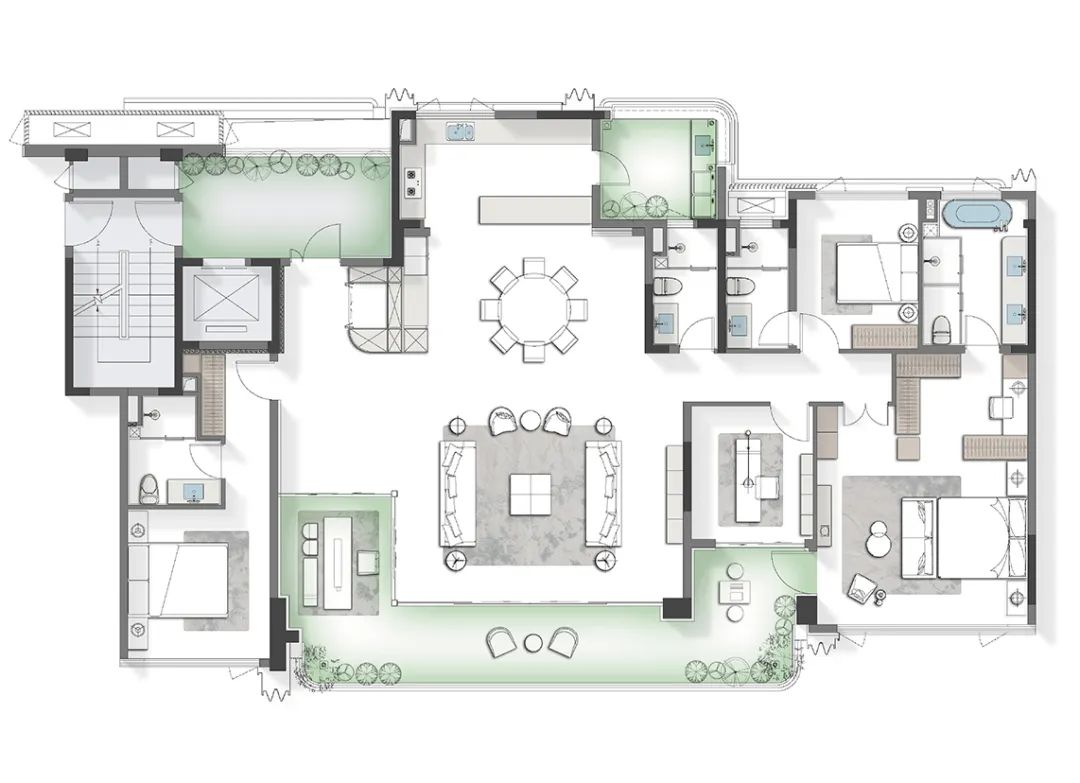

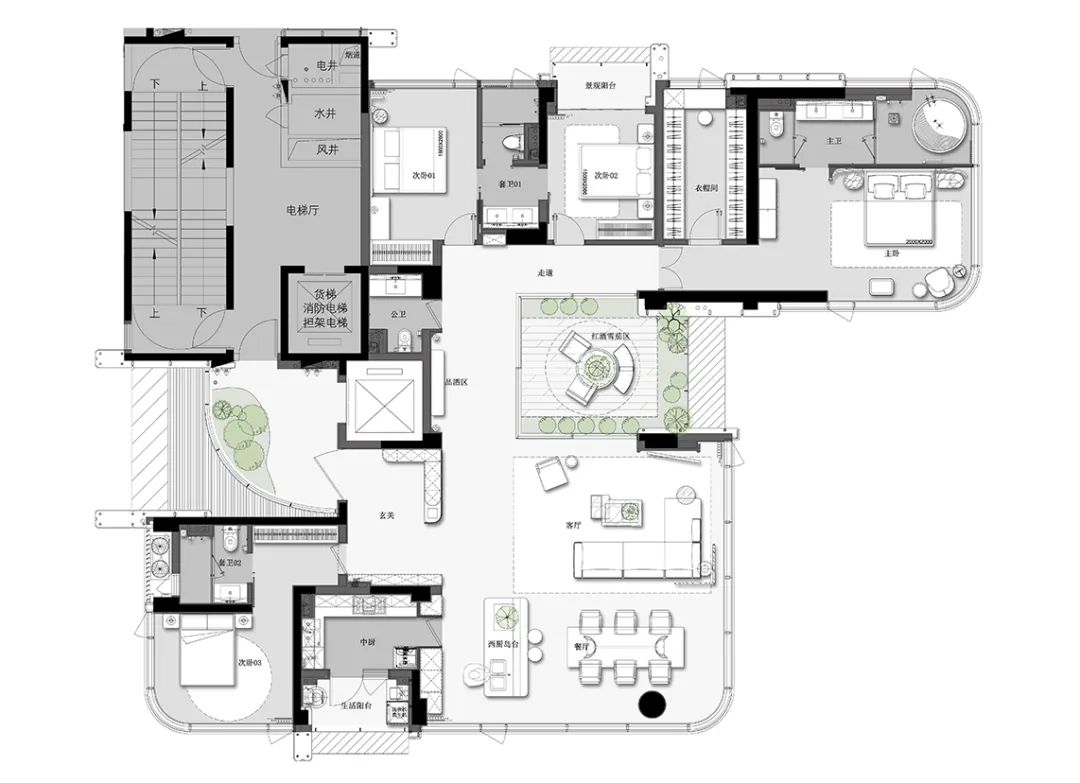

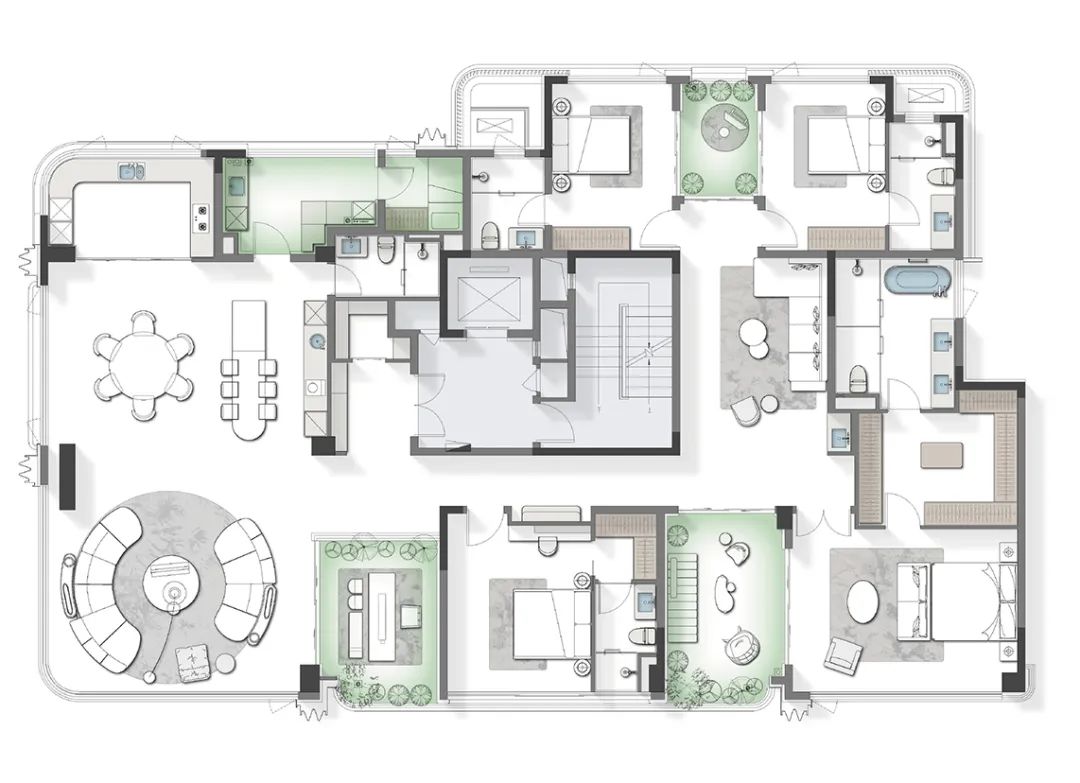

基于这项规定,我们在成都做了许多项目,将对家庭的理解融入设计之中,巧妙地将阳台的定义庭院化。在东方思维中,庭院是家庭的核心,而在西方,阳台起源于连接公私领域并参与街道社会生活的过渡性空间,是客厅的延伸,庭院则是天人合一理念的体现,是人与自然和谐交互的场所,它能与室内的多个空间产生微妙的联系。我们精心构建了多庭院体系,巧妙地将庭院融入入口、客厅旁,与多个房间紧密相连。这一设计不仅颠覆了成都市场对阳台的传统认知,更营造出丰富多彩的家庭生活场景,契合了大众对未来理想家园的憧憬,也展现了住宅设计在回归居住本质中的无限可能。

▲ 锦宸院 © DO Studio

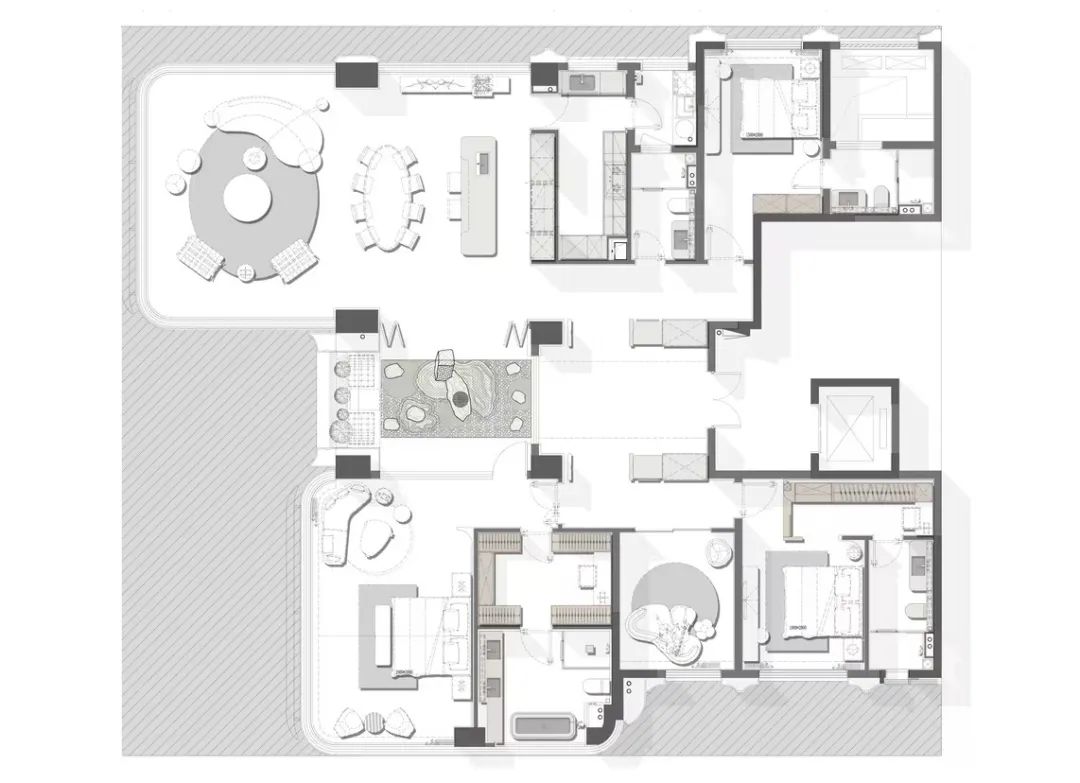

锦宸府280户型 © gad

锦宸院245户型 © gad

仁和春天29号院260户型 © gad

锦宸院320户型 © gad

国宾7号院385户型 © gad

重构日常,是社区整体营造的关键,也是gad在住宅项目中最为注重的。我很喜欢“家乡”这个词,它由“家”和“乡”组成——从象形文字的角度看,“家”字上半部分象征着提供安全庇护的场所,下半部分的“豕”代表财富,是家庭的基本单元;“乡”字则描绘了两个人相对而坐的情景,象征着公共性。这表明人们对家的认识是从个体家庭逐步扩展到家乡,乃至整个国家,“公共空间”与“私人空间”之间存在着一种层级递进的关系。在小家庭中,卧室属于私密空间;在社区层面,小家庭成为相对私密的单元,而社区相较于城市,具有一定的私密性,但又比单栋楼的公共性更强;在城市范畴内,众多社区聚集形成更大的公共空间。这种公私关系既存在共性,又各具个性,十分复杂。

▲ 仁和春天29号院 © gad

▲ 仁和春天29号院 © IN-FIELD studio

以成都阅天府项目为例,这是一个多地块的社区开发项目,地块跨越城市区域。我们首先打造了一条活力街区,将其作为社区与城市连接的纽带,属于城市级公共空间。进入单个地块,基于安全等因素考量,每个地块构成一个相对独立的小单元,由数栋楼围合而成,内部配备有社区花园。相较于城市级地块,这里呈现出更强的私密性,而相较于单栋楼,公共性又略胜一筹。具体到每一栋楼,又设置了楼栋花园,作为本栋楼居民的公共社交空间。而每栋楼由众多家庭构成,这就是公共空间与私人空间的逐级分层与嵌套关系。

▲ 阅天府 © 华润置地

▲ 阅天府 © DO Studio

▲ 阅天府 © IN-FIELD studio

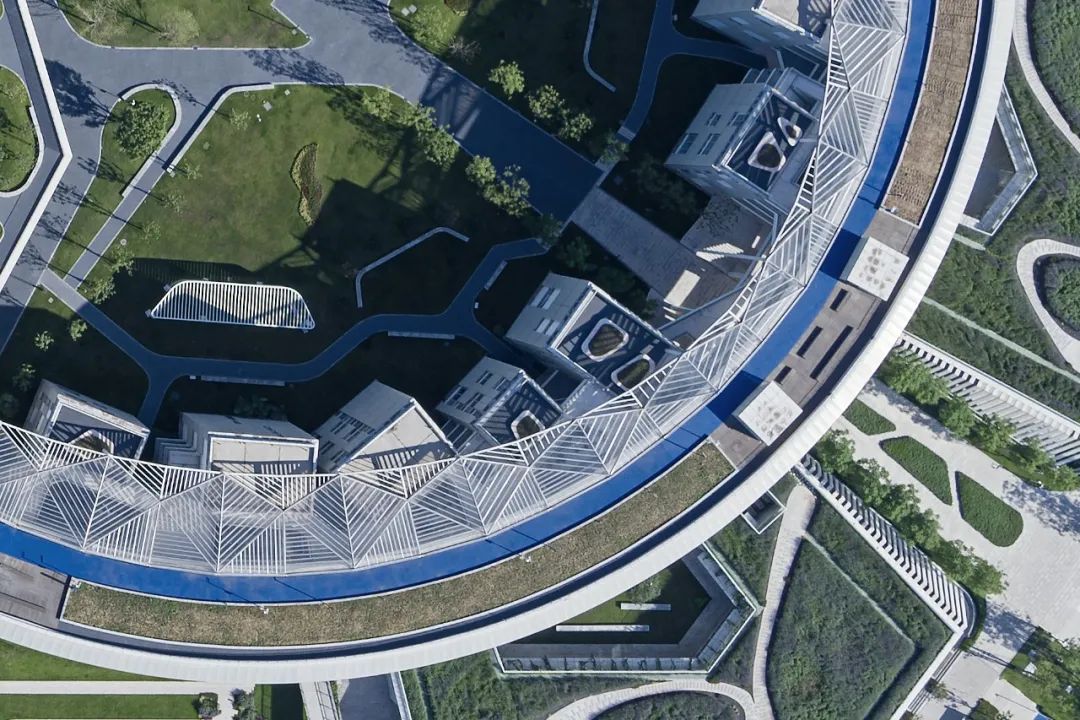

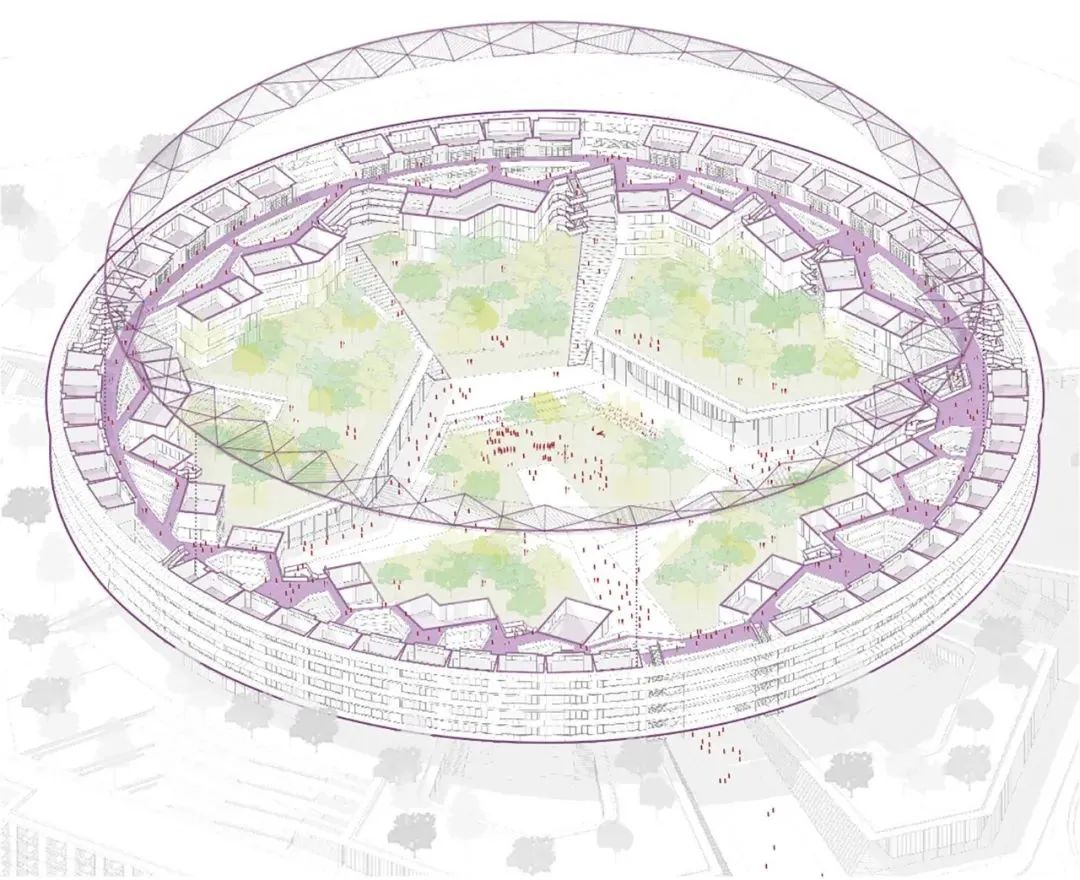

在重庆南开两江中学项目中,我们也运用了类似的设计理念。在与校方交流的过程中,他们不仅希望学生学习知识,还注重培养他们的社交能力和群体意识,让学生理解个体与公共的关系。为提高课堂效率,我们规划了一个大花园作为学校的公共认知空间,其中有大草坪、树林,可举办各类学校活动。在整体环境中,高中部、初中部、国际部各有专属公共空间,细分到班级和年级都配备了常规教室及多样选修课室,让学生在不同学习环境中交流成长,并于学校教育理念相契合。通过这种逐级划分公共空间的方式,帮助大家建立起对个体与群体关系的认知。之所以在社区营造中运用这一理念,是因为作为社会人,我们既需要私人空间,也需要从家庭走向更大的群体,而空间可以作为文明和文化的纽带,促进这种联系的建立。

▲ 南开两江中学 © shiromio studio

▲ 南开两江中学 © gad

“重构日常”的本质是优化,更确切地说是批判性继承。我们需要审视当下大众的日常生活,找出可以提升的部分以及过去被忽视的要素。在过去的高周转房地产时代,住宅主要被视为商品,导致对其居住属性的研究不够深入,房地产发展较为粗放,这是我们需要反思的。同时,生活处于不断变化之中,随着时代发展和科技进步,人与人之间的交流方式发生了改变,生活场景也必然随之变化。我们要结合这些新的发展变化,创造新的生活场景,空间自然也要做出相应调整。

建筑学曾与社会生活的关联不够紧密,甚至是部分“缺失”的,如今也应该回归它应有的状态。建筑学科是一个错综复杂的系统学科,它广泛涵盖了心理学、社会学、文化以及各地的风土人情和气候条件。因此,我们需要深入探索如何将这些因素巧妙融合,以构建更加和谐、多元的建筑环境。以前有许多传统聚落,虽然没有职业建筑师充分参与,但依然形成了富有魅力的多样场景。当前,建筑学的主要任务是挖掘这些现象背后的学科知识,通过研究复杂系统背后的规则,采用新的建设方式,以适应生活的变迁和人们多样化的诉求。在这些方面,建筑学还有广阔的发展空间和许多有待完成的工作。

▲ 昆明抚仙湖汐岸平院 © IN-FIELD studio

建筑学如同空气一般,融入我们生活的每一个角落。尽管近年来建筑学领域鲜有颠覆性的理论突破,但在生活的各个场所都离不开建筑学的积极参与。随着房地产行业周期变化,行业规模或许会有所收缩,但这并不意味着建筑学的价值会降低,无论是新建项目还是城市更新,建筑学在空间设计和改善周边环境方面都大有可为。

建筑学的当代意义在与其与社会发展息息相关的多维度责任,它就在我们身边。我们应当更专注地投入生活的各个方面,使建筑融入人们的生活方式,用建筑学知识改变种种细节,并将生活场景生动地呈现出来,加以放大和延续。

▲ 东莞万科棠樾悦心岛 © gad

▲ 东莞万科棠樾悦心岛 © 直角建筑摄影

▲ 东莞万科棠樾悦心岛 © IN-FIELD studio

建言思想汇之吴彦

合 作 方 :建筑档案

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

25

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区