- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑档案 · 2024-12-26 11:18:34

城市建设者

2024 在深圳

> 中山大学深圳校区

大学不仅是思想的熔炉,汇聚多元智慧,推动社会进步,更是时代的见证者,记录文明的演变,走在科技与文化发展的前沿。

在这片充满活力的热土之上,中山大学深圳校区凭借其独特的地理优势和现代理念,将中山大学的历史文化与深圳的创新精神融为一体、合而为一,展现出一所百年高校面向未来的雄心与魄力。上期文章中,城市建设者深入解析了中山大学深圳校区(简称“深圳校区”)的人文精神与设计理念,本期将聚焦其技术体系与未来愿景,呈现一座校园蓝图落地实现的建设之旅。

全生命周期管控,成本与效率的双赢

作为深圳市建筑工务署建署以来承建的体量最大的校园项目,深圳校区项目面临建筑单体数量多、规模庞大、标准严苛,且山地整备难度极高等众多挑战。建设期间,参建工人多达13000人,管理人员近1000人,如何在如此庞杂的团队协作中确保高效有序,也是项目团队必须破解的难题之一。

孙中山先生像

为了应对这一系列难题,项目团队采用了全生命周期管控策略,以系统化的分工与目标管理贯穿项目的每个阶段。深圳市建筑工务署负责制定项目目标和考核标准,项目组则负责制定目标、授权以及监督和考核。全过程工程咨询协助项目组作为项目统筹策划者、工程建设项目总控方和内部问题解决者,确保项目目标的实现和工程质量的把控。这种全链条的管控体系覆盖了项目立项、设计、招标采购、施工、运维和回收再生等每一个环节,确保技术、资源与管理的高效整合。在建设过程中,项目团队持续完善技术迭代体系,实现了精细化、高品质的创新管理。

校园全景鸟瞰

需求管控是项目管理的另一大难点。深圳校区建筑面积达129万㎡,使用者需求复杂且多样,无法一步到位明确所有细节。因此,项目团队结合传统的瀑布型管理与敏捷型管理的优势,根据需求明确程度灵活调整策略。对于需求清晰的部分,瀑布型管理能够一气呵成地实现从方案设计到施工图设计的高效推进。以医学组团为例,其设计需求从项目初期便有着清晰的界定,包括楼层分布、功能划分、使用人数等。借助瀑布型管理,团队将重复沟通和反复确认的时间成本降至最低,快速完成设计与施工对接,为项目整体进度的高效推进奠定基础。

医学组团

而对于需求不明确或需要逐步细化的部分,尤其是深圳校区中自由的学科组团,敏捷型管理提供了更大的灵活性。这种管理方式允许项目在需求逐步明确的过程中,总包单位同步有序推进施工,实验室等工艺深化设计工作同步开展。例如,理工组团在功能方向初步确定后,项目团队优先明确建筑层高、结构荷载、用电指标等核心参数,这些基础条件足以支撑总包招标和施工进度的正常推进。

理工组团

在施工过程中,团队根据使用方的具体需求调整细节,例如实验室的具体建设名目、设备清单或建设标准,在保证校方需求得到满足的前提下降本增效。以航空航天学院内一间预留实验室为例,项目团队按照初期构想为使用空间准备了充分的基础条件,包括合理的空间尺度和充足的用电荷载,即使未来需求有所调整,也无需大规模拆改,从而避免超支。

BIM技术赋能,推动智慧校园建设

深圳校区的基地地形独特,中高周低,由七座较小的山丘环绕着一座稍大的山丘布局而成。因此,校区的整体规划又被形象地称为“七星伴月”。其外部相对平坦的用地上布置了高密度的高层建筑,而靠近山体的部分为了与之形成融合关系,则布置了体量较小且布局相对灵活的建筑。在施工图阶段,首要任务便是准确理解并还原这一独特的空间布局。事实上,如何将建筑师的设计理念转化为现实,面临着诸多技术挑战。

校园地形环境鸟瞰

施工图团队采用BIM技术,对整个校园空间进行了深入分解,以便验证校园设计方案的技术可行性。行政楼便是这一过程中的典例。根据建筑师的构思,行政楼背依山体,仿佛从山中自然生长出来。为了实现这一效果,建筑的前部采用“一”字形布局,结合退台式设计形成两个庭院,展现了中国园林的美学风雅与哲学意蕴。然而,作为山地建筑,行政楼面临的最大难题之一便是消防安全,其独特布局对人员疏散和救援造成了挑战。为此,团队巧妙地在建筑的面向位置设置了高大基座平台,使得消防车在火灾发生时能够顺利驶入,进行紧急扑救,从而实现了建筑师最初的设计构想。

逸仙楼

由于项目地处丘陵地带,包含多处高边坡及深基坑,面临着地形起伏大且建筑多依山而建的双重挑战,项目组织难度极高。因此团队需要对各标段土石方工程、市政工程及临建工程进行规划统筹,这也使得施工组织变得异常复杂。为应对这些难题,项目团队全面引入BIM技术,构建了一个智慧、高效的校园建设管理体系,不仅解决了交通和土方平衡问题,也科学规范了施工流程。

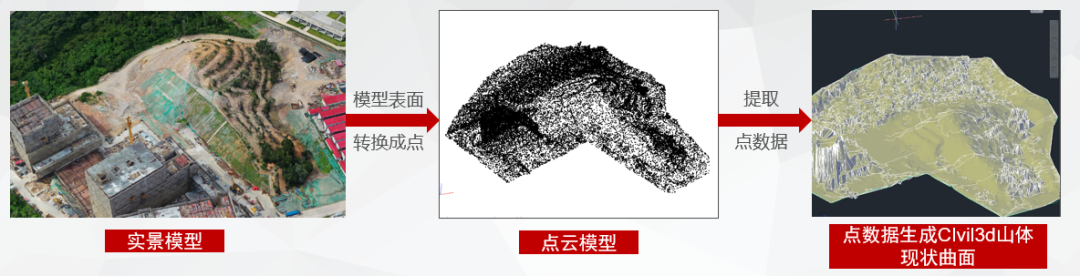

利用实景模型计算土方变化量

土方平衡施工

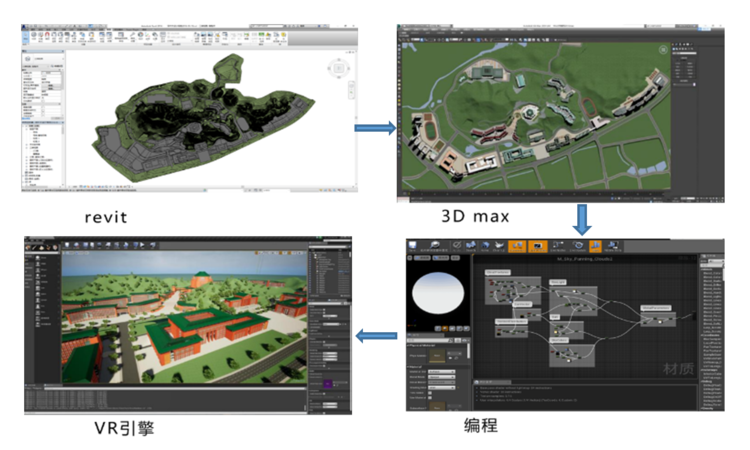

为应对复杂地形带来的施工挑战,项目团队通过四旋翼无人机结合倾斜摄影和RTK(实时动态测量)技术,对66万㎡场地进行了高精度扫描,运用Revit等建模软件形成实景3D模型,将实际地貌、拟建物与临建设施进行了全景协调模拟,为项目规划提供了精准依据。同时,团队以BIM模型为基础,结合VR引擎应用软件与编程,建立多源信息融合的交互式三维动态仿真应用。虚拟现实技术的应用,极大程度上便利了团队与业主、设计方、施工方等多方的交流协作。

虚拟现实生成流程

三维全景球

边坡修护成果

BIM技术在装配式施工中的应用显著提升了效率和精度。团队通过深化装配式分解单元模型,制作施工全过程的虚拟预演动画和指导视频,涵盖从RFID芯片追踪、生产运输到吊装与安装等关键环节,如整个校园建筑中的施工重难点——图书馆穹顶的吊装。

图书馆穹顶安装模拟

图书馆穹顶钢结构施工模拟

图书馆穹顶钢结构施工过程

施工进度模拟对比

还有项目中“大挑檐”施工平台的搭建。基于BIM仿真分析,项目团队设计了一套悬挑平台方案,在构架层下方设置悬挑工字钢,铺设次龙骨并搭设扣件式钢管满堂脚手架,形成稳固的模板支撑体系。通过BIM模型的受力分析和安全性测算,团队优化了架体结构形式,兼顾结构稳定与施工安全。

“大挑檐”施工平台搭建仿真分析

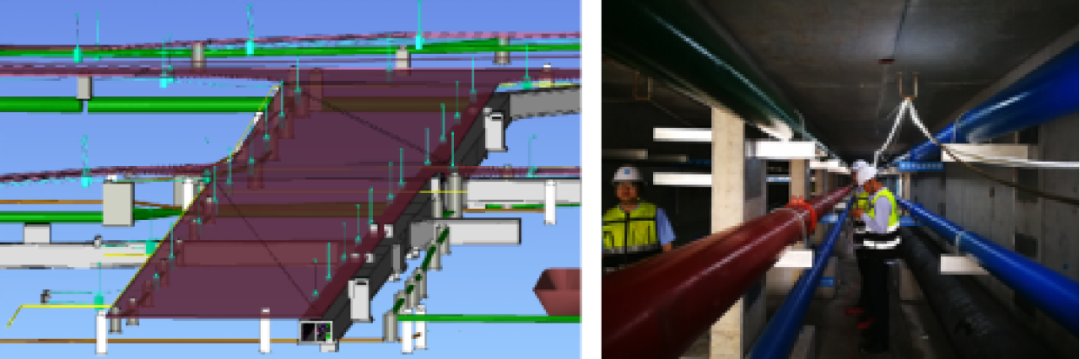

在方案应用的模拟中,BIM技术也支撑着管线综合优化、地下工程、施工阶段的外架模拟、精装修阶段以及数字孪生系统的搭建工作,极大地提升了施工效率和工程质量。在管廊工程方面,由于管线复杂、防水薄弱环节多,对施工质量要求极高,BIM技术的应用就显得尤为重要。

项目团队通过Revit软件创建三维模型,对机电综合模型进行管线优化,综合分析管道净高、支吊架布置、安装空间及检修空间,形成一套满足施工需求的BIM深化图纸。这些精确的图纸有效减少了返工,提高了施工效率和质量。在施工过程中,还通过BIM进行三维可视化和动态化模拟,有效提高管廊土建质量控制效果,为机电安装质量控制提供了有力保障,攻克了复杂地形和工况带来的施工难题。

基于BIM的管线综合技术(左)、紧凑型管廊施工技术(右)

大厅管线实模一致对比视频

装配式机房BIM虚拟(左)和建成照片(右)

外架施工阶段,项目团队利用BIM系统对落地双排脚手架模型及施工方案进行了建模模拟,通过高还原度的模型实现了脚手架等材料的精细化管理。通过模拟脚手架安全系统,最大程度降低了施工风险,节约成本的同时提升了质量。在精装修阶段,BIM的可视化能力有助于优化建筑细节,如装饰面板的对缝处理。

体育馆施工过程

项目团队进一步构建了数字孪生系统,协同AI算法搭建起可视化的智慧管理校园数据中台,整合各子系统数据,实现了业务数据的采集、分析与可视化展示。这不仅能够大幅提升校园管理效率,还降低了人力成本,为后期的智慧校园运维奠定了基础。此外,团队搭建的BIM咨询管理平台促进了参建单位间的数据共享与协同工作,同时确保了项目数据的真实可追溯。这些宝贵的数字资产,使深圳校区项目成为名副其实的智慧校园。

4D进度模拟

自2018年6月破土动工,深圳校区项目历经五载艰辛建设,在150余家参建单位的通力协作下,于2023年全面竣工交付。项目期间累计投入劳动力高达9万余人次,建设成果丰硕——荣获3项省级科学技术奖、10项工法、36项新型专利技术,发表论文120余篇,累计斩获56项安全质量大奖,荣膺30余项BIM应用奖项,所有建筑单体均通过绿色建筑设计认证。这些殊荣,无不见证了项目团队的卓越实力和中山大学求真务实、追求卓越的精神传承。

图书馆

深圳校区服务于国家重大需求和深圳经济社会发展中的重要领域——工科和医科。经数年建设,如今的深圳校区已拥有17个整建制学院、布局了23个一级学科,所建设学科归属学科领域均为ESI前1%,其中8个学科领域已进入ESI前1‰。在短短四年间,两所三甲医院的入驻,将进一步传承中山医学的优良传统,更高质量地服务于城市居民的身心健康。

创造力,即学习力、思想力和行动力三者的集合。在人才培养方面,深圳校区一直坚持以学生成长为中心,以教师发展为中心,努力为国家培养更多具有创造力的建设者和杰出专家学者。深圳校区还与深圳400多家企业建立了产教融合的育人机制和科研合作机制,不断推动相关成果在深圳落地转化。不管是人才培养,还是科技创新和成果转化,深圳校区都在切实地服务于深圳的改革开放和创新发展。

中山堂鸟瞰

2035年,我国将建成教育强国。站在新时代的历史方位上,深圳校区不仅承载着百年学府新的光荣与梦想,也承担着这一历史重任。作为中山大学向下一个百年的延续与拓展,深圳校区将以开放、创新、活力的姿态,践行中山大学“博学 审问 慎思 明辨 笃行”的校训,探索符合粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区发展要求的办学模式。

校园鸟瞰

这所传承百年的学术殿堂,不仅是深圳这座创新之城的崭新地标,更将以其深厚的文化底蕴、前沿的学术成果和持续的创新活力,为湾区发展和国家繁荣注入源源不断的中大力量。

城市建设者

出品方

深圳市建筑工务署

栏目制作

建筑档案

项目名称:中山大学深圳校区

项目类型:教育建筑

项目地点:深圳市光明区公常路66号

建设周期:2018年6月 - 2023年12月

建筑面积:1293705㎡

用地面积:1447100㎡

使用单位:中山大学深圳校区

建设单位:深圳市建筑工务署教育工程管理中心

中山大学深圳校区项目主要包含“医、理、工、文”四大学科组团,图书馆、大礼堂、体育馆、综合服务大楼等公共建筑以及学生宿舍等生活组团。其中,公共建筑面积为34.05万㎡;文科组团面积为2.63万㎡;理科组团面积为5.8万㎡;医科组团面积为19.6万㎡;工科组团面积为12万㎡;学生生活区面积为25.918万㎡。其是2015年11月3日由深圳市人民政府与中山大学签署共建世界一流大学战略合作协议的重要成果,2015年12月由教育部批准建设,是中山大学三校区五校园的主体校园之一。项目各建筑单体均荣获绿色建筑设计认证,并曾获荣誉白金级认证-建筑信息模型BIM技术服务标准等30余项BIM应用大奖。

建设大事记

2015年11月签署市校合作办学备忘录

2016年12月可研批复

2017年06月完成全过程咨询招标

2017年08月完成规划及方案设计

2018年02月完成初步设计

2018年04月完成EPC总承包(Ⅰ标)招标

2018年06月举行项目启动仪式

2018年06月土方开挖

2018年07月开始打桩

2018年08月施工图设计完成

2018年10月施工总承包(Ⅱ、Ⅲ标)招标完成

2018年11月完成首个装配式构件吊装

2018年12月按计划完成东区边坡施工

2020年01月西区公共教学楼封顶

2021年06月完成综合服务大楼结构封顶

2022年08月完成图书馆外立面

2023年12月全部建成交付

参建单位

浙江江南工程管理股份有限公司

上海宝冶集团有限公司

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

上海建工集团股份有限公司

华南理工大学建筑设计研究院

RMJM ARCHITECTURE LIMITED

香港华艺设计顾问(深圳)有限公司

北京中海华艺城市规划设计有限公司

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

中国建筑东北设计研究院有限公司

上海市地下空间设计研究总院有限公司

关于城市建设者

本栏目是由深圳市建筑工务署出品的深圳重点项目深度记录栏目,以影像以及文字记录建筑匠心如何构筑城市未来。《城市建设者》聚焦大众对深圳生活以及深圳建设生产的关注,联动建设产业链条中的平台和各个端口,实地探访、调研、对话多个不同类型项目,以跟踪、记录的方式对话深圳重点项目建设的重要参与者,旨在探索和呈现深圳宏大的城市建设的背后,多方共建、群智群策的城市公共建筑的建设机制。我们期望这些公共建筑为城市起到传达文化使命感、共享社会机能的重要作用,以及其中蕴含的人文关怀、公共价值和城市文化空间的生成方式及社交属性,或将推动中国城市人居空间的改善、文化自信的培育以及社会公平发展。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

19

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区