- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

oohsunyy · 2024-12-02 08:55:20

【建言】:建其筑,言其道,Roca艺术廊联合建筑档案,推出的内容栏目。通过视频、图像、声音多重方式展现,聚焦在场的设计言论。专注于城市现象的研究与持续化讨论,结合城市观察者与建筑思考者的洞察,同筑在场设计,共享建设新知。

本期嘉宾

罗宇杰,2007年中央美院建筑系毕业,07-15年任职于北京市建筑设计研究院,15-17年在中国乡建院负责可续乡村团队,17年,创立LUO studio罗宇杰工作室。其作品多次获得国内外环保和自然建造类奖项,并多次刊登于国内外知名行业刊物 。

罗宇杰工作室关注可持续的建造方式,主张以更少的材料,创造更通用的空间。推崇以自然材料进行建造,运用木构(钢木装配式建造技术)进行持续的建筑研究和实践,通过根植于本土建造技术的观察、借习与反思,建立一种符合当下的营造观念,而又与东方传统木构文脉形成必要的关联。工作室的研究和实践方向包括临用建筑的再利用、可逆化装配建造技术、瓦楞纸展陈营造,以及城乡废弃空间场所和材料的创新再利用等。

对于可持续的兴趣,源于个人的成长背景。我出生、成长于南方的乡村,那个年代物质匮乏,因此今天所谓的“可持续”理念,早已经深深镌刻在当时的时间和空间中,书写了我们习以为常的生活。

在我的记忆中,村民总是以一种极为朴素而智慧的方式,实践着可持续的生活方式。公共用具虽然数量有限,但大家总能自觉地轮流使用。家中的衣物总会被悉心保存和传承,兄长的衣物会留给我穿着,袜子破了也要继续缝补。从造物的角度来看,这些东西肯定也会做得更耐久。比如还有看似无用的橘子皮和鸡内金(家鸡的干燥砂囊内壁)都可入药,从前都会有人定期用牙膏等生活用品来收购。以现在的眼光看来,这些尽量让物品更耐久,并进入可循环状态,从而减少产品产量的行为,正体现了可持续的3R (Reduce, Reuse and Recycle 减量、再利用和再循环)原则。

▲ 老家的聚落 © 罗宇杰

▲ 老家的木桥 © 罗宇杰

▲ 曾经就读的小学校址 © 罗宇杰

可持续的理念来自对待物品的态度,这种态度已经成为刻进骨子里的传承。不仅生活中如此,可持续理念也深刻影响了我的建筑实践。一方面,可持续关乎材料的选取——我们尽量使用木材、瓦楞纸等可再生、可循环的绿色生态材料。其中瓦楞纸的回收度高达96%,因此几乎意味着其可以接近无限循环。

另外一方面,我们也会尽可能将废弃空间再利用。在我看来,对于闲置场地的更新就像是通过设计工作清理地球表面的坏死细胞,并对其进行修复。如位于武当山的元和观村党群服务中心,甲方希望在新的场地中建造一个村委会。然而项目地处山区,平地和可建设用地十分珍贵。通过对村落的整体调研和综合考量,我们将一处紧邻干道、废弃已久的宅地遗址征用作为新村委会,并对其进行更新。

▲ 改造前的废弃农宅遗址© 罗宇杰

▲ 元和观村党群服务中心 © 金伟琦

从某种意义上来看,中国传统木构建筑完全符合可持续建造的标准,因为它的营造方式是装配的,是一种可以拆解后异地再建设的“可逆建造”。快速的城市化发展中,大建也大拆了很多并不成熟的建造,这里面有很多都是钢筋混凝土的结构,拆除后往往会变为建筑垃圾,而这也正是被外人诟病之处。为践行可持续理念,我们尝试了不少可逆的建造,如珑府生活体验中心。作为临时建筑,其采用装配式的设计建造方式,为“拆”这个动作赋予了永续的意义——这座建筑几乎能够达到零废弃,拆除后的体验中心可以“平移”到另一个生态农场中,拟作为自然农法幼儿园的活动中心继续存在。

▲ 珑府生活体验中心-建设中 © 金伟琦

▲ 珑府生活体验中心 © 金伟琦

总体而言,可持续的材料、闲置空间的激活和建造方式的可持续,是我们在践行可持续观念的过程中三个不同类别的探索,它可以从无到有,也可以从有到无,再到另外一个地方重新建造。

▲ 珑府生活体验中心-拆解中 ©️ 樊国宁

▲ 珑府生活体验中心-拆解构件运输中 ©️ 樊国宁

我的创作灵感大多源于对自然的“视觉感知”,将其“凝固”从而获得有形的建筑创作。我们团队倾向于从类似植物、贝壳、鱼骨等极具结构性的东西当中寻找灵感,它们包含着对太阳光的吸收、对土壤养料的供给、对时间与气候的回应,因此其既是充满数理几何性的、客观、真实的存在,也是真与美的既定结合。对我们而言,这是一种“根本”,是一种自然而然的非人造物的状态。我们会模拟其生长规律,生成建筑的结构逻辑,还会从千奇百象中寻找一些同质的、抽象的灵感,以及基于观察的不断叠加、试错、纠偏,建筑也由此推演而来。

▲ 枝杈 ©️ 金伟琦

▲ 岩上亭 © Arch Nango

▲ 岩上亭 © 风语筑

▲ 南海大地艺术节-井木间 © 朱雨蒙

另一个灵感源于传承数千年的中国木构建造。传统建筑营造如鸟衔泥筑巢一般,是生命体对于庇护所的建造。经过漫长的时间,演化出丰富的多样态,我们希望从中寻找到一些超越符号、时间的部分,通过提炼与转换得到适合当下的建造语言。

建筑应该是持续生长的。生长可以是小苗长成参天大树,也可以是激活死掉的空间使其复生。如果把场地比喻为土壤,那么我们希望在独一无二的场地中生长出来的建筑,是完全基于此时、此地的。这种结果也不必“教条式”地符合传统制式,而是应与当代生活方式更加契合。

▲ 古劳水乡木桥 © 金伟琦

我希望自己的作品兼具东方感与当代文化性。为此我们不断提炼传统要素的特征,去掉裹挟其中符号性表达,使其更符合当代审美特征。比如榫卯,通过提炼找到了四种榫卯制式,并统一混凝土柱和木柱的尺寸。

此外,作为东方营造思维中最重要的理念之一,家具与结构统一的理念也深刻影响了我的建筑。比如在景德镇古窑遗址中,穿斗木架上会新凿很多孔去搭小木架,木架搭接横板用来阴干泥坯。再如美人靠,它既是栏杆,又是座椅,同时也起到了固定木柱的加强结构作用。

▲ 景德镇古窑遗址博物馆罗宇杰群(仍在进行拉胚、烧制工作) © 罗宇杰

我们也在很多建筑中引入了这样一体性的理念。在浙水村自然书屋中,这个动作是书架。其既是结构,又是墙。事实上,这种创造性并非来自我的想象力,而是对老窑址搁架和美人靠的观察。或许它以新形式呈现,但其内核确来自传统东方营造的智慧。

▲ 浙水村自然书屋 © 金伟琦

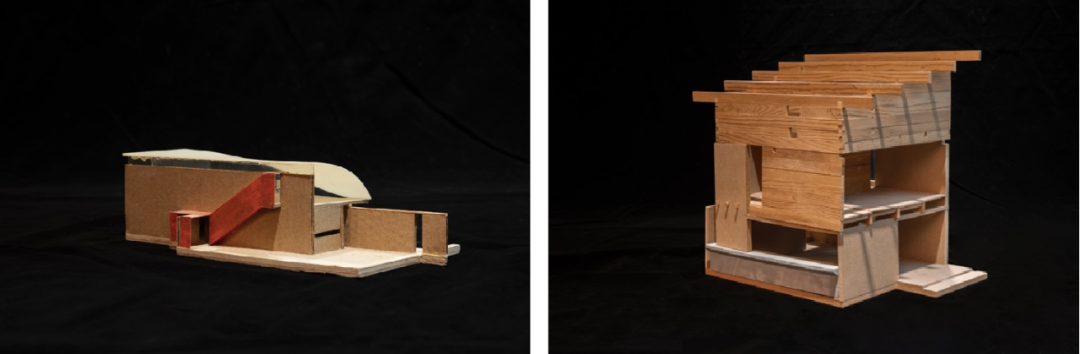

做建筑时,模型是我们重要的工作方法之一,多数项目都是通过亲手制作模型反复打磨推敲而成的。这也与我的生活经历密切相关,小时候家里所有的家具,小到器物,大到弹簧床,基本上都是我父亲亲手制作的。这种从无到有、用双手创造生活的场景深刻影响了我。在《凝固之前》的展览上,我展示了我家砖模的模具,房子也是用自制的砖一块块垒出来的。包括我们现在工作室的圆书桌也是自己设计完、加工好后自己拼接而成的,我们只订购了一块圆形玻璃。我认为这种美好的东方造物精神,非常符合当下的社区生活,也能够营造更强的人与地的链接。

▲ 《凝固之前》展览 © 金伟琦

我们所处的社会和国度,从农耕文明快速进入工业时代,用40多年走完了人家二三百年的历程。它就像馒头快速地膨胀一样,其中会存在很多中空层。在瑞士,看到很多建材都迭代了几十年、上百年的,想要到国内用同样类似的物料进行建造,发现怎么也无法找到,这就是看似我们的建设量很大,但是建筑工业化其实又充斥了很多发展的中空层。要想有好的呈现,就需要建筑师自己去进一步地设计定制以弥补这些缺漏的“中空”部分,让作品的完成度更“实”一些。

我经常和同事说:“把图画完是万里长城走到第一步。”事实上我们团队也是非常重视建造——我们投入了大量的时间和精力去对抗“馒头的中空层”,那些松散的建造体系和不甚规范的施工管控。或许这也是好建筑稀缺的原因。

为确保设计能够在既有工业化体系下建造出来,我们不光做了大量模型,甚至包括1: 1 等大的实物建造。这对我来说是很美好的事情,如果建筑师不舍得、不愿意去关注这些细节,仅仅只是画一个好看的效果图,那么期待遇到一个很好的施工队来落实方案效果的做法,无异于赌博。

▲ 模型若干© 金伟琦

▲ 共享瓢虫书屋 © 金伟琦

近年来,AIGC来势汹涌。或许人工智能有一天必然会深度介入我们的日常生活,或许人类的器官都会被硅基所取代,可单就目前我个人的创作而言,AI可以成为工具,但完全无法取代人。我们也曾多次参与高校中的 AI实验,但往往只是尝鲜式地使用。前两天看到徐冰老师的一句话,非常认同:“每一股风都是AI不可企及的”。当然如果AI能够提升那些重复消耗型工作的效率,我乐意继续使用,但我始终坚信它无法代替人类进行最本质的思考。

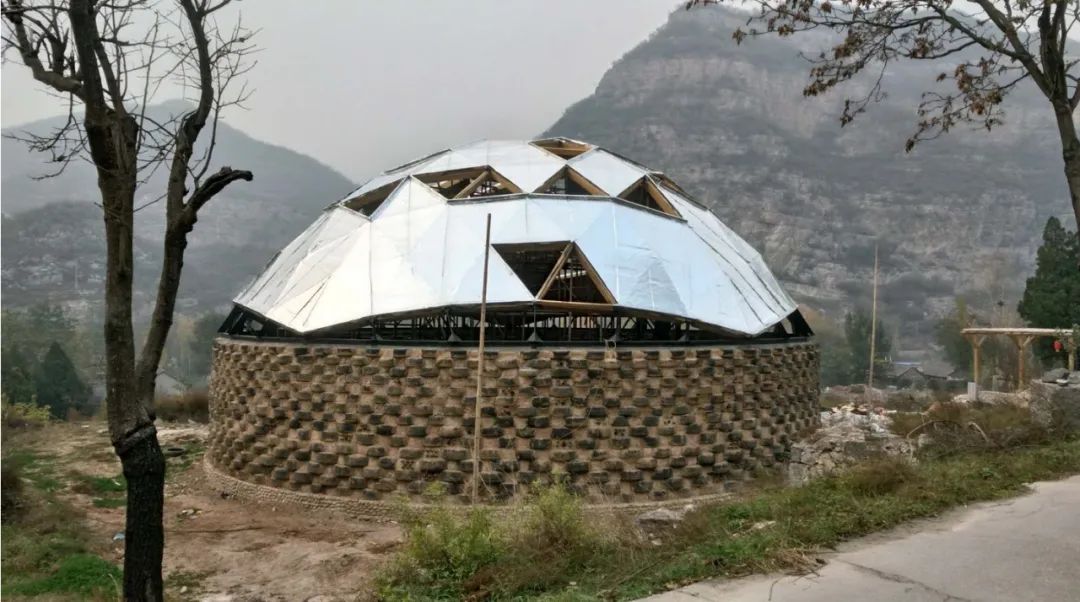

▲ 轮胎房 © 罗宇杰(上)、丁沁(下)

于我而言,项目不挑类型和场地,更不挑时间或对手(项目类别),我们更看重委托人的信任度和契合度。只要是愿意信任和充分沟通,我们几乎可以做任何类型建筑或设计。我们做过的项目类型的确非常广,除了常规的各类建筑之外,我们还做了餐厅、服装店、家宅等室内设计,甚至设计过墓碑。从业数年,我仍然期待不同项目所带来的挑战。正因为我没做过,也就可以不为类型所困,反而有可能做得更真、更好。即使重复做同一个类型的设计,我也不希望去重复自己,肯定可以发掘出一些新的可能性。可能我们已经做过N 个建筑了,但当下我们手里的这个或许是此客户唯一的一个建筑诉求,所以我们一定会像对待最重要的事情“唯一的物”那样去对待它。

▲ 闽中闽·艺术+餐厅 © 金伟琦

我对工业建筑抱有极大的兴趣,并曾为工业建筑写过一句宣言:“我很怪,但我只能这样。”厂房中高大、有力量感的烟囱和冷却塔,却是不带有任何观念、情感和美丑自觉建成的。这就是我所谓的“本质”,其形式来源于功能的合理性与必然性。

我习惯贴近本质的思考,即使是带着观念去选择。就像骰子有6个点也是一种本质,掷骰子的时候可能会出现1、2、3……6,但不可能出现7。在几种可能性中,找到本质其中的一种,我希望做的是那样的讨论。当然这太难了,我们多次游说客户改造工厂,至今还没成行,期待这一天的到来。

▲ 单农太原万象城店 © 金伟琦

建言思想汇之罗宇杰

合 作 方 :建筑档案

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

29

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区