- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑档案 · 2024-06-23 08:39:44

# 工务署大讲堂VOL.6

“城市不应该只是被理解为人群寄居的物理场所,它承载着时间、情感和文化等因素,十分脆弱。如果城市的记忆能在新城市的发展中得到一定程度的尊重和保留,那城市将会变得更有厚度。对于城市中存在的旧物,我们的策略是尽可能少地去干预它。建筑,就是要努力赋予空间和场所一种生活的尊严和幸福感。”

—— 董功

大师介绍

Master Introduction

董功

直向建筑事务所创始人、主持建筑师

法国建筑科学院外籍院士

代表作品:海边图书馆、海边礼堂、阳朔糖舍酒店、船长之家改造、坪山美术馆、景德镇川上行(景仰书院)、深圳荔园外国语小学景田校区(深圳福田区人民小学)等。

海边图书馆 ©️苏圣亮

船长之家改造©️陈颢

阳朔糖舍酒店©️苏圣亮

讲座介绍

Lecture Introduction

如今我们已步入以城市更新为主的存量时代,城市高速扩张的势头逐渐冷却,这也是在提醒我们去反思。2024年5月17日,受深圳市建筑工务署之邀,直向建筑事务所创始人/主持建筑师、法国建筑科学院外籍院士董功来到工务署大讲堂,以“平凡之物的再生”为主题展开演讲,他凭借丰富的设计经验和独到的视角,结合不同类型的实践案例,分享了直向建筑在城市更新中的具体经验和感悟,展现了如何看待城市中的平凡之物,以及如何通过建筑设计赋予平凡之物新的生命与活力,从而为城市带来独特的文化魅力和生活体验。

董功认为历史信息不分高低贵贱,一个城市时间的连续性本身的可贵程度就值得我们珍视,所以凡是基于具体场地上的旧有线索做出的项目,通常都更具生命力。

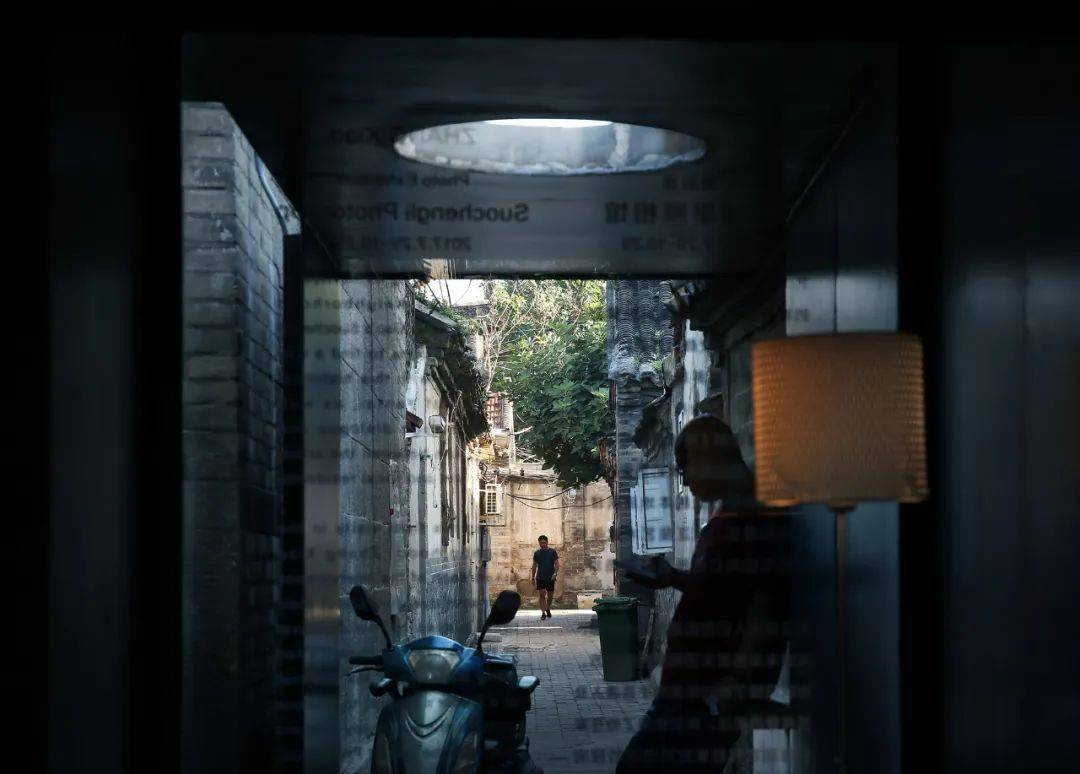

烟台所城里社区图书馆原址为一个祠堂的后院,本是一个堆杂物的非常不起眼的场所。项目正面的墙就是祠堂的背墙,现场十分杂乱,墙面和砖瓦被修缮多次,却寄托了很多人的记忆与情感。作为烟台发源地城市更新中的“小卫星”项目,它完全是公益性质的。

所城里社区图书馆改造前 ©直向建筑

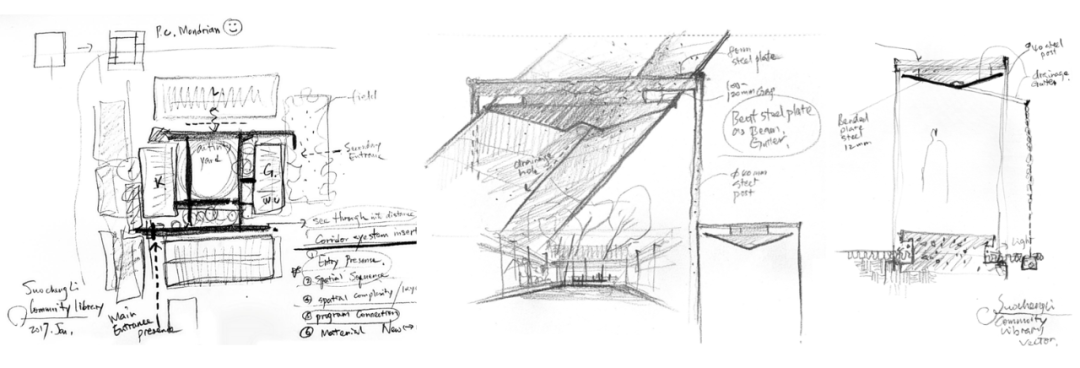

董功在院子里面加建了一个风雨连廊,因为烟台春夏多雨,为实现更好的使用性能,其采用了轻钢材料和当代构造。连廊把空间中的所有功能联系在一起,让人能更舒适地使用这个院子。

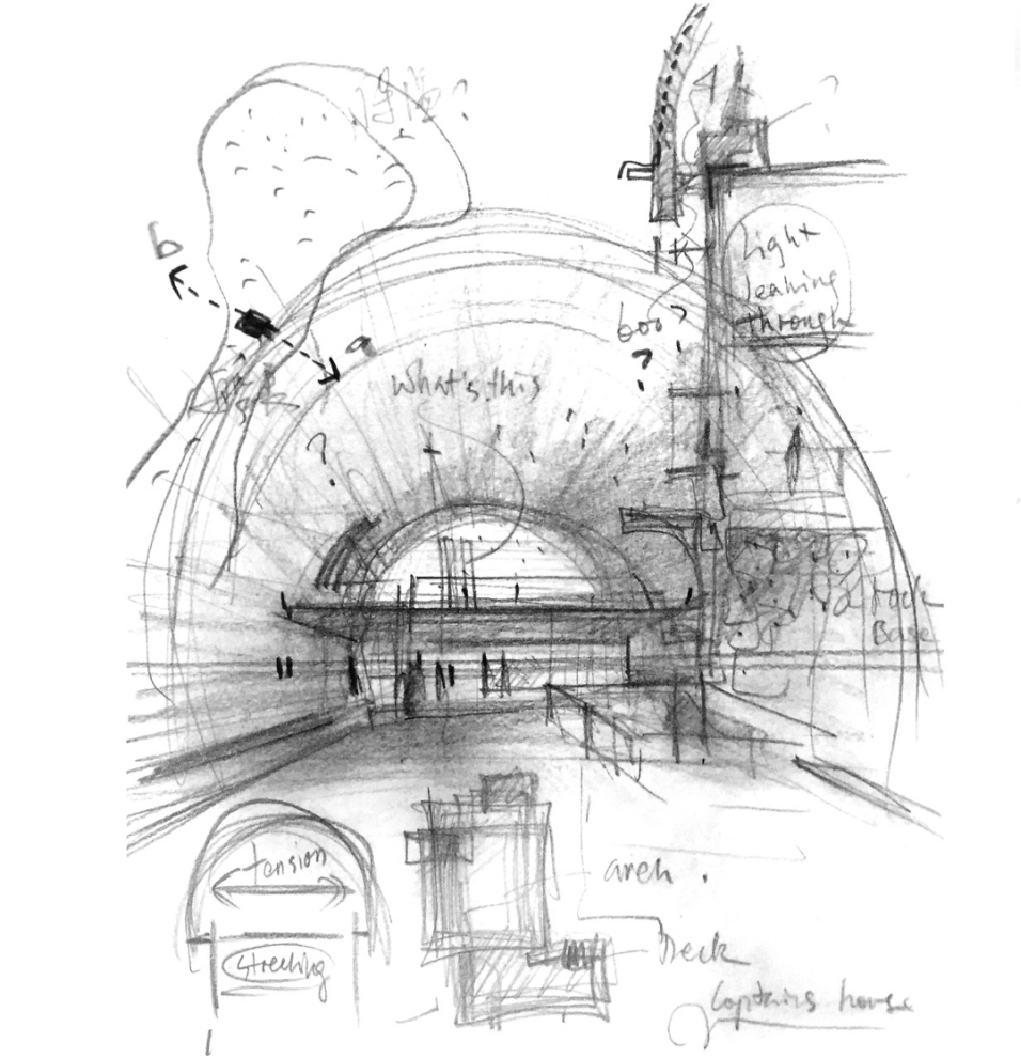

所城里社区图书馆手稿 ©董功

所城里社区图书馆 ©苏圣亮

此外,董功用连廊把院子划分成为不同的尺度——一个供公共集会的院子,多个有树的院子,以及类似边院的空间。连廊所用的柱子都很纤细,他希望用柱子的轻去衬托老建筑的时间之重。

所城里社区图书馆 ©陈颢

如果有人在改造前来过这个院子的话,会明显感觉到因为连廊的存在,院子反而变得更开阔了。人对于空间的现场感受,有时不是依赖于具体的尺度,而是依赖于空间机制带给人的感受。

这个项目很小,甚至都没法计算面积。刚建成不久,整个所城里地区就被文旅化了,出现大量的拆除和重建,但很幸运,这个院子在当地市民的强烈要求下保留了下来。

所城里社区图书馆 ©苏圣亮

在董功看来,这个院子就如同一个城市,它有自上而下的部分,“上”指的就是管理者、决策者对城市发展的正确理念,“下”就是建筑师的“微小”力量,建筑师通过发挥自身的能力,能够让一个城市变得更宜居,更有归属感。

所城里社区图书馆 ©陈颢、苏圣亮

建筑就像人的身体一样,外表和内脏是一个整体。通过建筑师的努力,能够赋予空间和场所一种生活的尊严和幸福感。

船长之家改造起源于一档电视节目,董功表示很幸运能够跟当地一个真实的家庭合作,改造他们的住宅。项目位于福建沿海的北郊村,在董功介入之前就是二三十年前建成的普通住宅。这次合作最吸引他的地方在于项目所在村子里的家庭有完整的人口结构,他们拥有真实的生活。

船长之家环境 ©陈颢

船长之家环境

这座房子承载了船长家几代人的情感,同时也体现了人与海的复杂关系。此次改造希望合理地应对这种冲突。然而改造面临很多现实问题:一方面,与沿海地区的常规建筑不同,为了获得充沛的海景,旧屋几乎每一个房间都设置了阳台与大面积开窗;另一方面,大量的窗洞难以抵御海边气候造成的侵蚀,雨水、潮气、盐碱腐蚀使房屋品质急剧下降。

船长之家改造前

在这个问题上,董功吸取了闽南当地民居的传统经验,在本次设计中加厚了墙体,加固了窗套,仍然保持了东西两向的通透性,通过扩大窗口以进一步改善通风和采光,使面向大海的窗户成为房间中最具吸引力的元素,同时适当地调整了室内布局,使客厅、餐厅与主卧室变得更加舒适。

船长之家模型及手稿

船长还提出,在原有两层的结构上再加建一层。因此董功将建筑一层、二层设置为家庭空间,是向内的,三层设为接待客人的空间,是向外的。他将加建的三楼设置为拱形——拱天生具有方向性,它将空间两端性格迥异的海连接起来。当人置身三楼的空间中,视线中一边是宁静、自然的海,一边是喧嚣、烟火气的港口。另外,当地多雨,拱的形态有利于迅速将屋顶的积水排出,降低屋顶渗水的可能性。

船长之家加建三楼拱顶 ©陈颢

船长之家加建三楼拱顶 ©陈颢

这座房子位于海边的小村子,大机器无法进村,因此施工上遇到了很多困难,它可以算是真正的手工房子。

船长之家改造施工

“改造后的船长之家于村落‘既融入又跳出’:拱自身具备谦卑、内敛的形态不会给人过分侵略或支配的感觉,其曲线形态又区别于船长之家周边任何一个建筑”。通过这次改造,董功希望为一家人提供更多有质量的生活空间,同时让这个满载记忆的房子作为家庭情感的容器更好地延续下去。

船长之家改造 ©夏至

船长之家改造 ©业主提供

船长之家所在的村子,就是一个很普通的村子,但是你能由此看到城市发展、村落发展的痕迹,在董功看来,它无关美丑,但有关伦理。我们城市的文明程度,就取决于它能否包容这些不同历史年代的存在,而这些存在直接对应着很多人的回忆和情感。

施工照片 ©直向建筑

建成后的船长之家在晚上是村子中独特的存在,和周围暗淡的村房相比,它明亮、雀跃、焕发生机,它是一种关系的隐喻,也展现了新旧之间的缝隙。

夜晚的船长之家 ©陈颢

空间和人的关系是长期的,其中的内涵是富有深意的。家不是一个商品,它牵扯到了好几代人,是跨年代的情感寄托。船长之家交付使用后,这个房子的第三层成了多功能空间,居家生活期间,船长一家可以在第三层打羽毛球。

船长之家生活场景 ©业主提供

很多情况下,建筑材料是建立新与旧之间延续关系的桥梁。阳朔糖舍酒店是典例之一。

阳朔糖舍酒店 ©苏圣亮

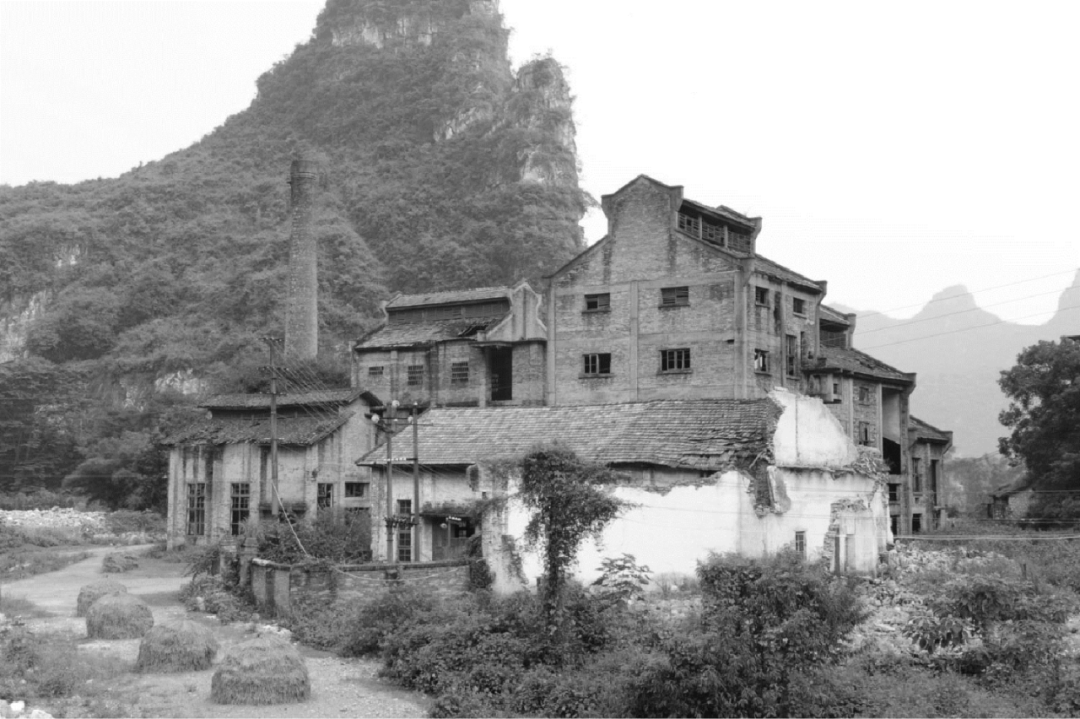

阳朔糖舍酒店位于广西桂林市阳朔县漓江边一处山坳,该地区是喀斯特地貌最具代表性的区域之一。场地内自然景观丰富,并保留有上世纪60年代建造的老糖厂和同时期用于蔗糖运输的工业桁架。为保护漓江生态环境,老糖厂在80年代被叫停,幸运的是该建筑被完整保留下来。

在经济增长速度放缓的社会背景下,老糖厂成为一代人的集体生活记忆和情感载体。由此,董功将这一改造项目定义为未来酒店建筑群落中的核心领袖。

场地原状 ©直向建筑

漓江和老糖厂原址 ©直向建筑

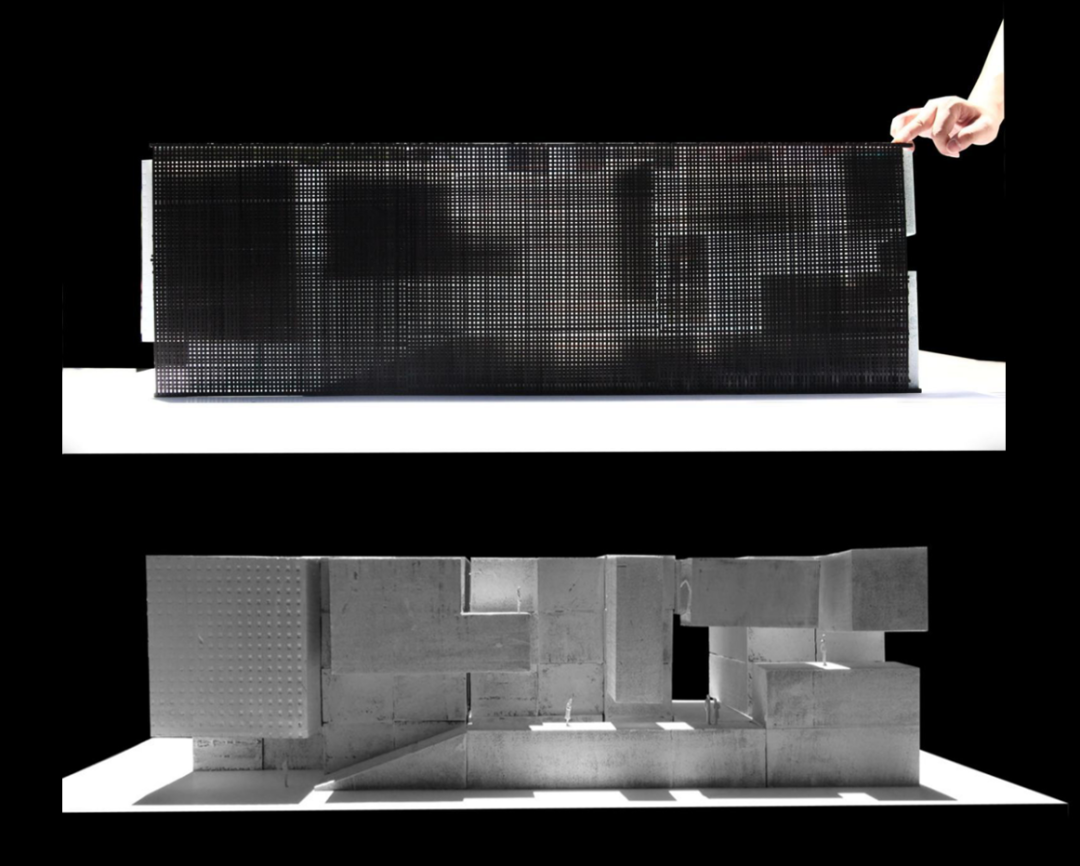

很多设计的概念其实都是在现场决定的,因为现场最为鲜活,建筑师对很多事情的判断也会更精确。为使建筑与山脊线协调,最终采取的策略是新的构筑物位于山坳中央,不要高过老糖厂,形状尽量简洁——建筑形体的变化尽量通过“挖”的方式去创造,而不是在建筑体量上附加很多凸起的体块来夺人眼球。这里的地形基本上是水平的,这种水平会与竖向的喀斯特地貌形成一种相互映衬的风貌关系。

阳朔糖舍酒店模型 ©直向建筑

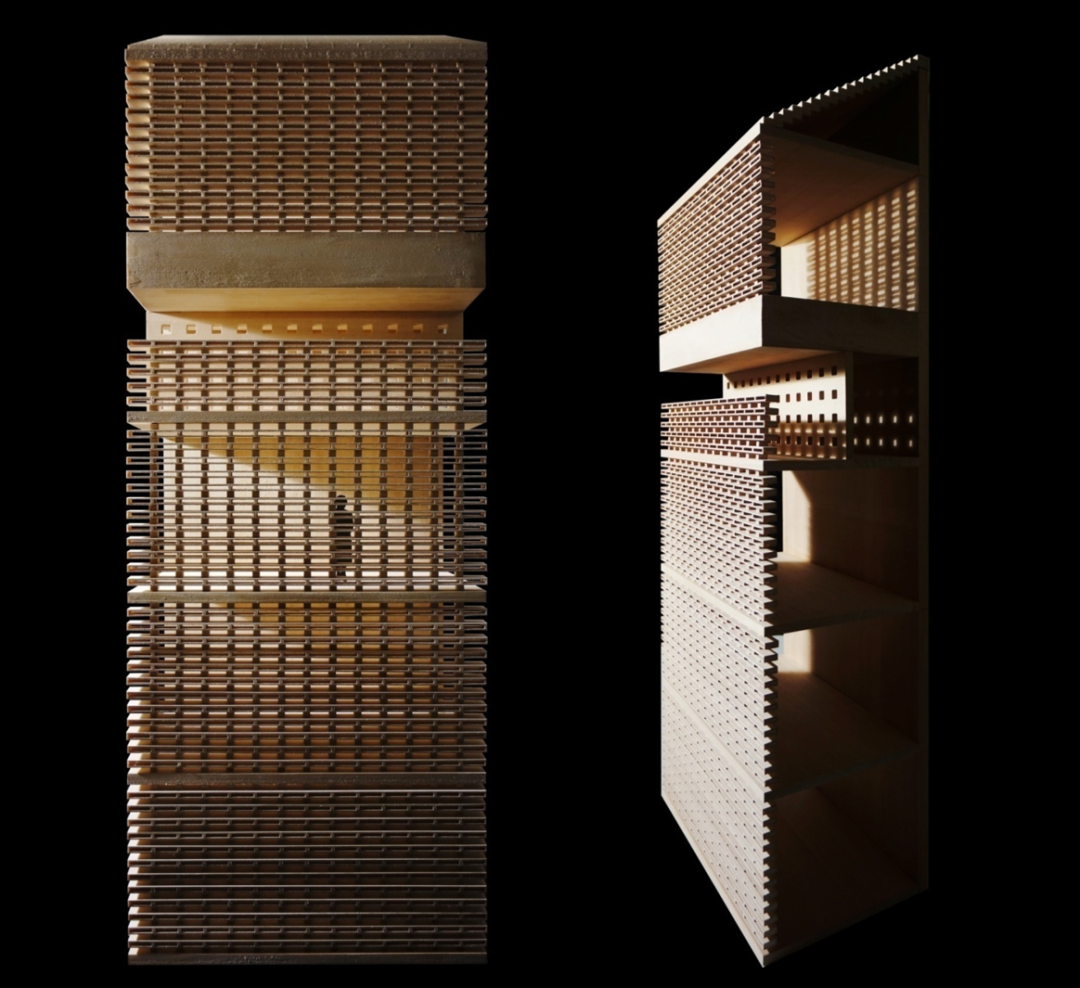

建筑师的工作就是在新与旧中找到一种联系。因此在材料的选择上,董功没有简单地沿用老砖,而是采用镂空的混凝土“回”字型砌块与当地石块混砌的方式,在尺度与构造上沿用了老建筑青砖立面的逻辑,以此在两者之间建立了联结,同时因为它是中空的,允许更多的光线和风进入,带来一种轻盈感。

由于当时资金紧张,原场地老建筑有什么砖就砌什么砖,因此现在的立面上能够看到各种颜色的砖。但经过时间的洗刷,它反而形成了一种非常生动的肌理,释放出现场的历史感。

原有建筑肌理 ©苏圣亮

阳朔糖舍酒店立面局部 ©陈颢

阳朔糖舍酒店立面模型 ©直向建筑

老糖厂前面的消防水池得以保留,成为前广场中轴线上的景观水池,新的建筑体量沿其两边阵列式布置,进一步强调出老糖厂的纪念性。

阳朔糖舍酒店 ©苏圣亮

阳朔糖舍酒店 ©陈颢

在新的体量里设置有一套漫步系统,允许人在其中散步。其局部还有一些打开的平台空间,能够让人停留休憩。作为一个度假酒店,董功还是希望能把这种漫步闲游的感受,从地面带到建筑中去。

阳朔糖舍酒店 ©陈颢

阳朔糖舍酒店 ©苏圣亮

酒店,在今天已经逐渐演变成一个具有社会文化影响力的场所,它不仅仅是提供住宿的地方,还可以释放更大的价值。正如阳朔糖舍酒店,它具有可以调动“山水间”的力量。当人们进入这个空间的时候,往往会觉得被山带到了更远的地方。

阳朔糖舍酒店全日餐厅窗外的绿意盎然 ©陈颢

阳朔糖舍酒店周边环境 ©陈颢

一个新建筑,虽然它可以很漂亮,但往往让人们感受到距离感。改造类的项目则不太一样,那些树、老建筑和时间的包浆,都能够赋予场地鲜活的生命力。

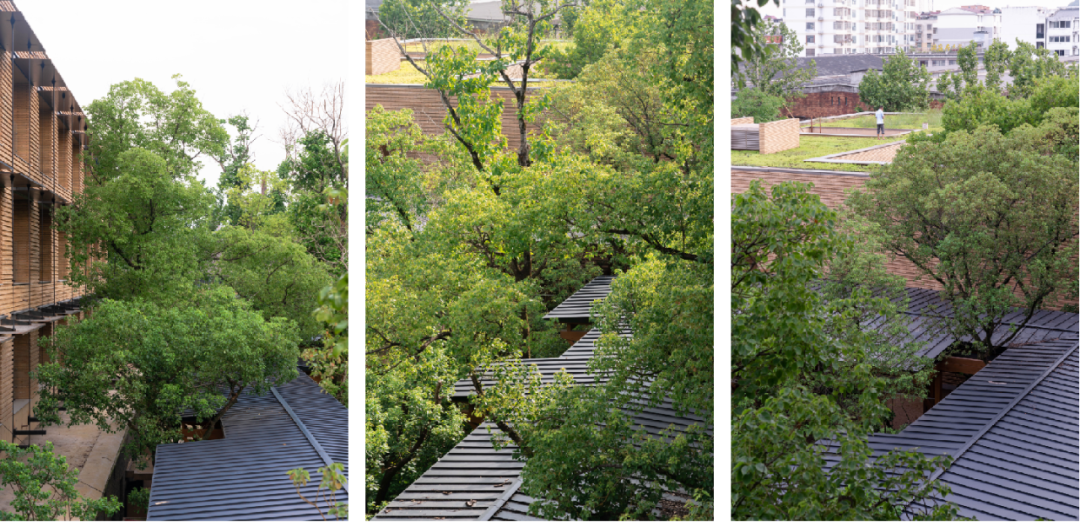

景德镇川上行(景仰书院)保留了场地原有的树木

景仰书院是位于景德镇陶溪川工业遗产保护更新片区中的一组宁静院落,它可以说是一个“与树共舞”的房子。整体建筑布局从最大化保留场地上的一片老树开始,针对原有的仓库、宿舍和配电房进行保留、修缮和局部加建。董功希望新的空间系统能够尊重时间的痕迹,与现状遗存相互缠绕、迭代,共同塑造场所新生命。

景德镇川上行(景仰书院)原址

新体量的组织完全是从分析这些树的分布出发并最终确定方案的,从概念到最终的结果,它呈现一种连续的状态。在这个过程中,董功和团队着眼于如何逐步把这些树通过设计组织到未来的空间系统中,不能仅仅是为了保留而保留,重要的是它能否真正为未来的场所创造质量,并持续释放价值。

景德镇川上行(景仰书院)©存在建筑

景德镇川上行(景仰书院)©陈颢

景德镇川上行(景仰书院)©存在建筑

树好像是其中被呵护起来的内核,四周的建筑反而成了一道道“墙”,在巨大尺度的工业厂房中,营造了一片以“自然的树”为主题的场地。在墙柱廊之间,视线、身体、行为都可以穿透流线,为陶溪川增添了另一重空间维度,使之成为了一个不可多得的秘境。

景德镇川上行(景仰书院)©存在建筑

景德镇川上行(景仰书院)©偏方摄影

景德镇川上行(景仰书院)

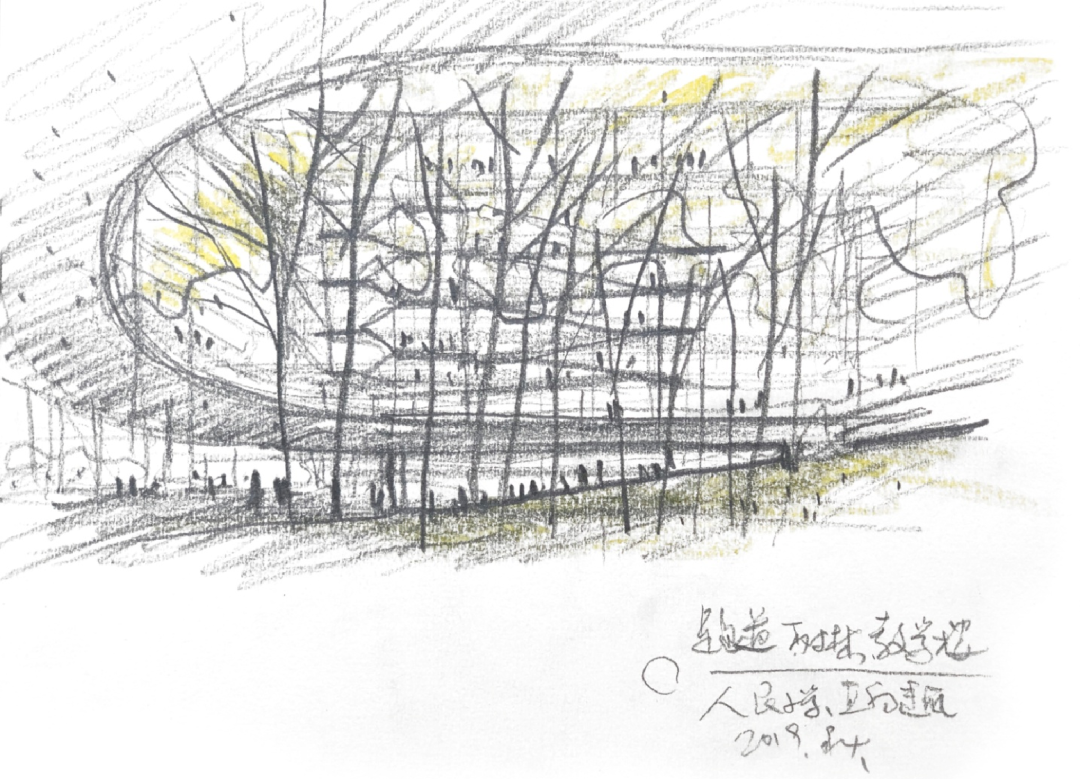

深圳荔园外国语小学景田校区是另一个尽可能保留了基地原本的地形和树木的案例。其地处深圳市福田区核心地带,周边高楼林立。据董功得到的信息,项目场地本是一片用于堆土方的城市空地,该处原有的一片一二十米高的榕树林成为了这个项目的灵感起源,董功决定保留并延续这片珍贵的绿色——它映射着深圳几十年来城市发展进程里的珍贵历史记忆,有助于实现城市空间发展的连续性。

深圳荔园外国语小学景田校区 ©Dong建筑摄影

为应对场地南北侧近5m的高差,经过多方案对比推敲,董功最终在最大化保留原有基地树林的基础上,选择了占地面积最小的垂直集中型建筑体量,同时采取三面围合的总平面布局,将占地面积大的体育空间分布在屋顶和半地下。为了尽可能缩小新建筑介入对原始场地条件的干扰,教室围绕“小森林”在东、南、北三个方向展开。架空的跑道仅在结构上着地,并因其具备方向性,不仅将人们的视线引向城市景象,同时保留下的绿地也让人们能够在学校中感受到林中漫步的自然体验。

东立面局部和屋顶运动场 ©罗灿辉

小树林与教学楼 ©罗灿辉

深圳荔园外国语小学景田校区

后来经过与规划、消防、教育部门的多轮沟通,建筑体量在南北向和东西向进行了压缩。在满足使用需求的前提下,最大程度地保留了原始地形和树木。

深圳荔园外国语小学景田校区竣工阶段中央树林 ©直向建筑

遮阳也是一个很重要的问题。董功和团队制定了遮阳调整方案,采用20mm厚UHPC穿孔板,缩小板幅、调整遮阳材料,改善新方案普通教室的自然采光条件。

深圳荔园外国语小学景田校区 ©罗灿辉

深圳荔园外国语小学景田校区 ©存在建筑

为了让学生们能更舒适地在户外活动,专门做了一个平行于建筑体量的户外的楼梯和坡道,消防楼梯都在建筑内部藏起来,这个坡道连通了地面和屋顶天台。屋顶还有两个配置有自动收放遮阳系统的篮球场,走进这里会给人一种飘在空中的感受。

南立面街景 ©存在建筑

深圳荔园外国语小学景田校区 ©陈颢

深圳荔园外国语小学景田校区 ©Dong建筑摄影

阳光、风等自然元素在这里能够被更生动地感知,这些都将成为学生们童年学习生活中具体而美好的记忆。这些树会为未来的校园生活创造一种独一无二的品质,这也是董功珍视像海绵一样的土壤,坚持保护这些树木的初心。

深圳荔园外国语小学景田校区 ©存在建筑

2018年榕树林原貌 ©直向建筑

问答对话

Q & A

Q1.

之后如果遇到跟树打交道的项目,什么情况下你会选择保留呢?

董功

我们基本会把小树移走,把大树保留下来。关于树,目前直向建筑事务所在广州有一个合作项目,地段里也有很多树。具体设计方案会结合区位、园林规定、政策等综合因素来决策。

景德镇川上行(景仰书院)©陈颢

深圳荔园外国语小学景田校区 ©存在建筑

Q2.

对于深圳的公园,能否提供一些建议供我们参考?

董功

公园能不能真正进入到日常生活,是检验一个城市日常生活质量的重要标准。以此看来,深圳在全国公共绿地设施里已经走在了前列,不仅绿化质量好,而且开放度、包容度都很高。

威尼斯的树 ©董功

景德镇川上行(景仰书院)©陈颢

大讲堂总结

▲工务署大讲堂现场

随着中国城市化建设的发展,城市建筑不应该只是为日常提供功能和审美体验的场所,还应该赋予人类更多生活的意义和尊严。建筑的改造,是自然的生命与建筑空间产生新的反应,会让空间永远处于富于生命力的状态。在城市更新的步伐中,如果城市的部分记忆在新的城市发展中能得到一定程度的尊重和保留,那么这座城市一定是有底蕴的。

工务署大讲堂

深圳市建筑工务署大讲堂活动,旨在结合当下建筑行业发展趋势,通过邀请建筑行业尤其是建筑规划设计领域的设计师、学者和管理者,分享建筑案例、交流建筑技术、推广建筑文化、提升建筑审美,用丰富的设计视野与启发性思维,推动打造更多的精品工程和城市杰作。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

29

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区