- 注册

- 登录

- 小程序

- APP

- 档案号

建筑档案 · 2019-10-10 17:07:52

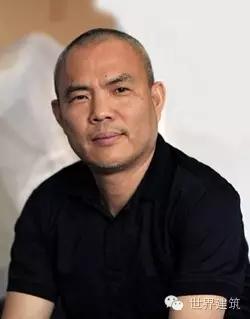

李振宇

LI Zhenyu

1964年出生

1981年入学同济大学建筑系(学士、硕士、博士)

同济大学建筑与城市规划学院院长、教授

2015年上海市建筑学会第六届建筑创作奖居住建筑类优秀奖

2014年中国建筑学会建筑创作奖入围奖

2013年上海市建筑学会第五届建筑创作奖佳作奖

2013年教育部优秀勘察工程设计三等奖

2000年建设部城市住宅试点小区规划设计金牌奖

我1981年考入同济大学建筑学专业(五年制);开放的氛围给了我三个特别的经历:创办学生社团“青年建筑学会”,提出“不要修复圆明园”,毕业设计上海交通大学物理楼方案被采用。感谢赵秀恒、贾瑞云、刘利生、韩建新、余敏飞、罗小未、吴光祖、喻维国、刘佐鸿、郑时龄等诸多老师和蔡永洁等同学的帮助。

1986年起在陈从周先生门下读硕士研究生,每星期可以有一次或几次在他的书房里听他讲学问、讲历史,至今难忘。还去山东岱庙、福建土楼、苏北园林等地测绘调研,进行山西古建调查。毕业论文是《第宅园林的作用和意义》,感谢路秉杰等老师、王鲁民和雍振华等学长的帮助。

1997年在导师刘云教授的鼓励下,在职攻读博士研究生;其间1999-2001年受国家公派和德国DAAD资助,到德国柏林工业大学进修,导师彼得·海尔勒(Peter Herrle)教授给予全方位的热情扶持。2002年论文答辩,题为《柏林上海住宅建筑发展比较研究》。这段经历为我以后的研究和教学工作打开了新的天地。

白话建筑 类型贡献

1 白话

“白话建筑”是我喜欢的一种建筑观。我佩服那些能创造出高深、绚丽、冷峻词句的诗人,比如屈原、李商隐;但从自身的经历和口味,我更喜欢亲切生动近人的白话叙事,从白居易到曹雪芹。陈从周先生说,事物皆有规律,有“物情、物理、物态”;艺术高下就是在规律中寻找突破。后来我在课堂上喜欢说,“在情理之中寻找意料之外”,这是一个普通建筑师可以具有的追求。

1989年研究生毕业后留校,开始了教学和设计工作。我比较幸运,考过了一级注册建筑师,指导二年级设计课程,还坚持每周两小时《专业德语》教学。 这10年,学习了建筑设计的全过程,学会了合作,对住宅建筑产生浓厚的兴趣。先跟着薛文广、余敏飞、刘云等老师学习、实践,后与郑士寿、张小岗、戚广平、刘小东等青年建筑师合作,主持设计了上海莲浦花苑、福州天元花园等中等规模的住区设计,参与了上海同济绿苑等项目设计。设计力求寻找环境与构思的“耦合”,试图用住户和建设单位能读懂的语言说出自己想说的话。几个设计先后获得了一些奖,得到用户的热情欢迎。在课堂上,也试图把实践中获得的经验分享给学生。

喜欢用常规的建筑材料,普通的建筑元素,通过特定的方法,形成有趣的变化和搭配。“春风又绿江南岸”,7个普通的字,形成不平常的意境。白话建筑就是追求平凡生活中的变化趣味。

2 类型

1999–2001年我到德国柏林工业大学进修,是一次重要的提升。在海尔勒教授的悉心指导下,重点研究柏林住宅建筑,还走访了120个城市,参观了800多个建筑项目,采访42位专家学者,拍了20,000多张幻灯片,协助指导了两个学期设计课,做了6次报告。而对我影响最大的是海尔勒教授反复强调的“类型学贡献”。

狭义来说,相对于“建构”的微观、“城市设计”的宏观,“类型学贡献”是在中观层面上探讨空间形式变化的可能性。广义来说,类型学贡献是一种思想和工作方法:在不能过多改变基本元素的情况下,寻求系统变化的可能性,寻求组合方式的特色。也就是更加主动地寻找“意料之外”。2001年我回到同济后,与蔡永洁、王志军两位老同学一起合作进行建筑设计。类型学的方法得到较好运用,例如青岛湖光山色、长春花园、实验中学;上海新浦江城动迁基地、国际汽车城城市设计、沈阳长白岛城市设计、中国驻德国大使馆官邸方案等。在教学上,开设了《现代住宅类型学》和《中德建筑比较》(英语)。硕士生博士生的指导大多采用类型学研究方法为基础,科研工作也是如此。

从2001年起,我负责学院的国际合作工作。8年中在大家的努力下,送到国外访学进修的师生总数超过1000人;学院每年的国际讲座从10多场发展到150多场;建立了双向硕士双学位体系,建立了由几十门课程组成的英语课程体系。

3 转型

2009年之后,我担任了同济大学外事办公室主任。我们把学院国际合作的原型移植到学校范围,三年中与同事一道建立了双学位培养体系(含91个项目)、英语课程体系(362门课程)、模块化教授体系(587人次)、学生出国境访学体系(年度3300人)等。2014年起我回到学院担任院长,提出希望每个教师能承担“共同而有区别的责任”,实现每个人自己的“类型学贡献”。虽然挑战很大,但目前看来效果是好的。

管理工作大大增加,教学、设计和科研工作的总量不得不减少。原先的工作室一分为三,但合作还在继续。与蔡永洁合作完成了都江堰“壹街区”住宅4个街坊建筑设计,与王志军合作设计了中国驻德国慕尼黑总领馆。在卢斌等年轻人的帮助下,完成了嘉定校区留学生公寓建筑设计、北京洋桥住宅区设计、中国驻日本新澙总领馆方案设计、中国驻坦桑尼亚大使馆方案设计、大连检测中心等设计。

今天,在信息化、全球化、常态化的背景下,设计理念的转型就在眼前,既有建筑的改造会成为主角,这对我的类型学方法将是一个很大的挑战。□

《城市·住宅·城市》

《空中读城》

中国驻慕尼黑总领馆馆舍新建工程

青岛鲁信长春花园青年公寓

吕品晶

LYU Pinjing

1966年出生

1983年入学同济大学建筑系(学士)

1987年入学同济大学建筑与城市规划学院(硕士)

中央美术学院建筑学院院长、教授

2014年教育部教育教学成果二等奖(合作)

2013年北京市教育教学成果奖一等奖(合作)

2012年中国建筑学会“中国建筑教育奖”

2009年建国60周年中国建筑创作大奖入围奖

2009年第三届文化部创新奖(合作)

还记得入学后的第一堂专业课,是由莫天伟老师给我们上的建筑初步课。他在黑板上先写了“1 1=?”这个问题,显然同学们的答案很一致,接着他又在黑板上画了一个苹果和一个梨,问相加是什么结果,这次回答便五花八门了。莫老师是借这两个算式来表达从中学到大学学习思维方式的变化和建筑学专业学习的特点,问题很简单,道理很深刻,体现了他精深的教学智慧。他是我们第一任班主任,也是第一位专业教师,一直以来,我都以有这样的启蒙老师而感到幸运和自豪,今天,当我面对学生、尤其是刚入学的新生时,我希望能像莫老师那样,能够为他们的大学学习开启一扇智慧之门,这既是做教师的心愿,更是一份责任。感谢母校的培养!

教学、实践与理论

在建筑实践领域,建筑师往往把注意力更多地集中在物质实体层面上,比如建造、材料、结构、构造等,亦或者是比例、尺度、形式、色彩等等,我们看到了技术合理的甚至切合美学原理的建筑形态的产生,但是我们也注意到在物质形态背后似乎还缺少令人心动的内涵和精神,那些与人的情感密切相关的体验、感受、参悟、宣泄等人文关照的场景却很少呈现。如果承认这种状况的存在,就不得不反思我们的建筑教育观念及其目标设定。

建筑教育需要特别重视人格塑造,需要从人文关怀、人性造就角度来确立和强调建筑教育的目标内涵,以至从建造主体这个根本上强化一种有利于艺术地把握世界的“艺术人格”,亦即根本地强化人格构成中的“人文”方面。只有这样,受教育者才能在需要全面人格素养和卓越创造力的社会环境中更好地发挥作用并不断提高自己,才会在未来的职业生涯中不被不当的物质利益所诱惑,不为坎坷与困难所阻挡,始终保持对专业的热爱和对事业的执著,成为具有健全人格和高尚情怀的建筑师,努力创造更广泛也更深刻地与人类社会生活价值关联的建筑艺术。

理论的价值是要给实践者以逻辑思维和学术研究的能力,它是专业实践的镜鉴。虽然理论知识不像技术方面的知识可能很快地用于实践,但是,它对实践者的世界观、价值观以及思想方式的形成与发展都会产生积极的影响,成为深远地影响其职业生涯的重要财富。如果一个受教育者想要在未来的职业实践中始终保持旺盛的创造力的话,理论素养的提高无疑是有重要意义的。正如美国耶鲁大学建筑学院院长罗伯特·斯特恩(Robert Stern)所说:创造需要理论,不能胡乱为之,需要静心观察,重视实际需求及本土文化,不关注短暂的时髦,因为时髦永远在变,而建筑则是长远的。

建筑文化传统与新技术

作为文化表现形式的建筑,是文化整体中的一个组成部分,它的文化价值和功能依存于彼此联系、相互作用的文化体系,不具有游离于文化体系的独立性。在特定的文化体系中,一定的建筑形态往往切合一定的自然和社会条件,体现一定的意识形态和生产生活需要,是整合、沟通文化构成要素和组成部分的重要媒介,也是承载文化价值、发挥文化功能、维护文化传统的重要机制。中国建筑文化传统不仅关系着中国人的物质生活和日常起居方式,还关系着中国人的精神生活以及与精神生活相关的其他文化表现形式。其不光具有建筑美学意义,更牵涉到整个中华文化体系的存续状态,中华文化的诸多表现形式及内在功能作用都与之密切相关。因此,不能以单纯的建筑学眼光来孤立地看待建筑形态,而需要强调一种整体文化观,将一定的建筑形态视为所属文化体系中的有机构成,并充分地认识它和其他文化表现形式的关系。

在建造世界的社会实践中,相对于所属文化体系的一般性质和面貌,建筑形态每每以因应特定地缘的差异性而形成自身的特色。这种特色既反映了人类文化在特定地域历史地形成和生态地发展的规律性,同时也显示了人类文化在特定地域发挥现实作用的针对性。因此,地域文化特色根本地体现了一定文化形态与人类社会生活休戚相关的利益关系,是文化价值的具体表现形式。

今天,高速推进的城市化过程,加速了人与传统地域空间的分离,受现代技术理性支配的建造活动,无视地域文化多样性的同时追求建筑的标准化,从而对文化的整体性、系统性构成一种破坏,严重地影响了人类的文化生存状态。针对这种现实境遇,凭借建筑这种重要媒介或机制,保持地域文化特色的同时开展文化建设,对于地方政治、经济和社会的全面发展有着重大的现实利益和长远的战略利益。而相应的建造活动,则需要作为建造主体的建筑师树立整体文化观,需要他们有维护文化整体性、系统性的大局意识。□

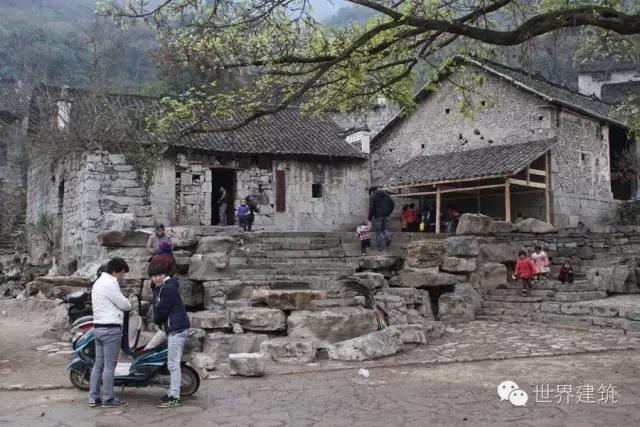

黔西南雨补鲁传统村落保护更新:俯瞰改造后的村庄全貌。

黔西南雨补鲁传统村落保护更新:改造后的祠堂及晒坝。

黔西南雨补鲁传统村落保护更新:用附近废弃石头砌筑的寨门。

全文刊载于《世界建筑》201605期P44和P47。转载请注明出处。

特别声明

本文为自媒体、作者等档案号在建筑档案上传并发布,仅代表作者观点,不代表建筑档案的观点或立场,建筑档案仅提供信息发布平台。

7

好文章需要你的鼓励

参与评论

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

评论区